ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #16 Larry Coryell『The Train and the River』

今月はまずアル・ジャロウが亡くなってショックを受けた。アル・ジャロウと言えば...特筆すべきことがあまりにも多すぎるアーティストだ。筆者にとってはあの信じられないグルーヴ感でドライブするタイム感だ。彼のニックネームは『アクロバット・オブ・スキャット』であった。それはもちろん彼のスキャットのテクニックの凄さに由来するが、筆者はテクニックよりタイム感に魅了された。例の有名なテイク・ファイブのライブを楽曲解説に取り上げよう、いや、マイルスのTutuを歌ってるんだぞ、それを楽曲解説にしなくては、と考えているうちに、なんとラリー・コリエルが突然死してしまった。アル・ジャロウのように病気であったわけではない。アル・ジャロウは2010年に肺炎と心臓の問題で倒れたことがあり、時間のかかる肺炎の治療を続けながらもツアーをやめることがなかった。ところが今月2017年2月のはじめにまた倒れ、ツアーから引退宣言したので彼の体調が危惧された。その1週間後に亡くなった。逆にコリエルはNYCのIridium(イリディアム)で金、土とギグをして、日曜、2月19日にホテルで睡眠中に亡くなった。土曜のギグの後のその晩と解釈してよいのだと思う。73歳、自然死と発表された。

筆者がコリエルと初めて会ったのは最近のことで、本誌でも取材した、NYCで2014年5月に行われたマイルス・ウェイの記念祭(記事➡︎)のことである。とてもハッピーなおじさんで、話が止まらなかった。いきなり『日本人か?Kazumi Watanabe 知ってるだろう。あいつはオレよりずば抜けて優れたギタリストでいやになっちゃうよ』と、思いっきり笑わせてくれた。1時間ほど音楽の話で盛り上がった。本当に音楽が好きで、子供のように目を輝かせて話すあの表情が忘れられない。話が尽きず、筆者は丁度その6月にフロリダに出向く用事があると言うと、ぜひ家に遊びに来い。ジャムセッションしよう、と誘われてこちらは天にも登る気分で6月を待ちに待ったのに、残念ながら時間が合わず実現しなかった。その後彼の新作、『The Lift』などの話題で何度かメールでやりとりがあったが、たち消えてしまっていただけに彼の突然死はショックだった。

コリエルは本当に純粋に音楽が好きだったのだと思う。Wikipediaによると彼のリーダーアルバムだけで66枚もある。まるで一緒に演奏したい相手に出会うと速攻で録音しているようだ。だからデュオ設定が多い。この彼の音楽に対する姿勢はとても共感できる。反対に筆者の体験からそういう姿勢のアーティストが商業的に成功するのはとても難しいと感じる。彼にとってラッキーだったのは、ジュリー・ネイサンソン(Julie Nathanson – 美女と野獣のベルの声で有名な声優の同姓同名とは別人)という、ユダヤ系アメリカ人で商才に長けた作家兼女優と結婚したことだと思う。ビジネス面はすべて彼女に任せていたらしい。初期に彼女のヌード写真を入れてアルバムに興味を持たせるというアイデアは彼女のものだったと言われている。

コリエルのキャリア

さて、コリエルのキャリアはじつに特異だと思う。彼は『フュージョンのゴッドファーザー』というタイトルをマスコミから与えられているが、チコ・ハミルトンの下でデビューした当時はチャーリー・クリスチャン系列の、太い弦と分厚いピックで演奏する(筆者想像)正統派トラディッショナルなジャズギタリストだった。そこからゲイリー・バートン・カルテット在籍中の1967年頃に、マイルスが歴史を変えた問題作である「ビッチーズ・ブリュー』(日本で使われているビッチェズは間違った発音である)を示唆するようなサウンドを彼はバートンと創っている。その後自己リーダーアルバムを3作録音し、1974年になるとマイルスのジャズ・ロックとは違ったサウンドの、画期的な「The Eleventh House」という奇々怪界なタイトルのバンドを発表した。このバンドは彼のライフワークとして再結成されたことがあるだけでなく、今現在も再結成アルバムの新譜が間近からしく、彼はそのリリースを待たずに他界してしまった。心残りだったと思う。

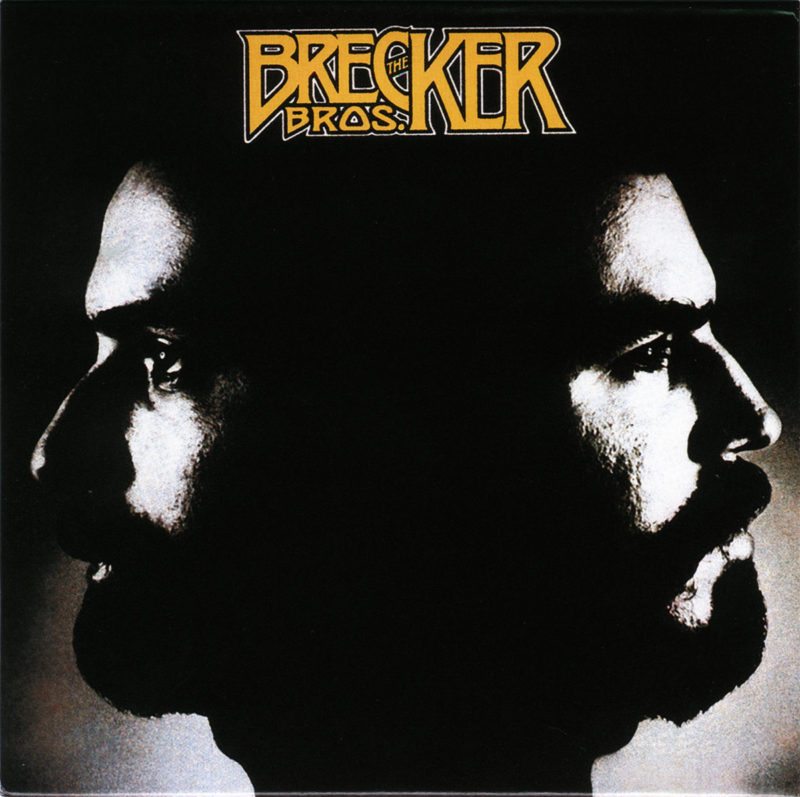

話は逸れたが、この「The Eleventh House」が70年代初期にリリースした4作が、彼をフュージョンの父としての地位を築いた。特筆したいのは第1作目にランディ・ブレッカーが参加しており、ランディはコリエルのアイデアを頂戴して翌年ブレッカー・ブラザーズ・バンドを結成したということである。では何がそんなに特異であったのか。

フュージョン

フュージョンという言葉の意味は、2つのものを融合させるという意味で、アメリカ音楽史ではマイルスのジャズとロックの融合から始まったとされている。そのほかでも常に「ジャズと」プラス何か、例えばソウル、ファンク、ラテン音楽、スペイン音楽、クラシック音楽等が当てはまる。ここで面白いのは、それ以前に演奏されたジャズ・ボサやジャズ・ラテンはフュージョンには入らない。この理由は、これらの音楽はジャズ・ミュージシャンが聴きかじった他の文化のスタイルを借用しただけで、ジャズのグルーヴ感のバリエーションの域を超えなかったからだ。その後レコード会社はジャズとポップの融合、いわゆるイージーリスニング・ジャズをフュージョンとして売ろうとしたが失敗し、スムーズ・ジャズというカテゴリーが誕生した。もう一つ特筆すべきは、ブラジル音楽とジャズを融合したものはフュージョンと言わず、ブラジリアン・ジャズと言う。この理由は、このスタイルの音楽はアメリカからではなくブラジルから発信されたからである。日本でのフュージョン音楽という概念は微妙にアメリカのそれとは違うようだ。まずアメリカでは8ビートとか16ビートという概念がない。じつは筆者も4、8、16ビートとはどういう意味なのか理解できないでいる。16 beat の言葉の意味は16/4とか16/8を示し、そのような音楽は聞いたことがない。それと、日本ではストップタイムやキックなどの仕掛けの多いものをフュージョンと呼んでいるような印象を受けるが、アメリカ音楽ではグルーヴを止めるような仕掛けのある音楽は一概に80年代フュージョンというジャンル分けをする傾向がある。もう一つ重要なのは、アメリカのフュージョンの仕掛けはブレッカー・ブラザーズなどからもわかるようにグルーヴが止まってしまわない工夫がしてある。日本のフュージョンの仕掛けは、日本が世界に誇るゲーム音楽の影響かグルーヴが止まるように工夫されていると感じる。

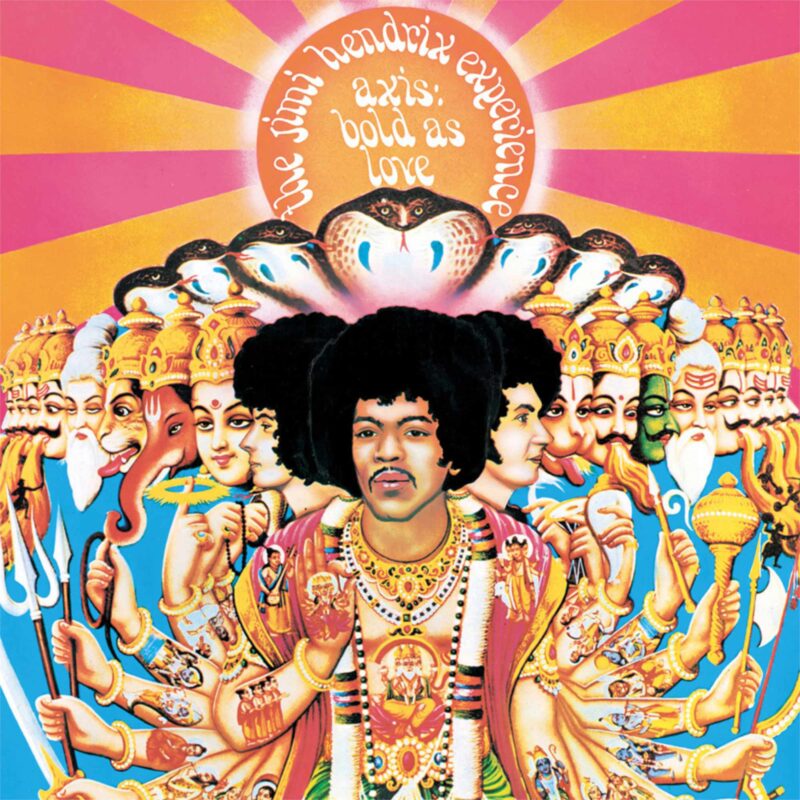

当時アメリカ音楽の歴史でジミヘンの後もっとも影響力が強かったのがジェームス・ブラウンとSly & The Family Stone(スライ・アンド・ザ・ファミリーストーン)だった。時代を総括して新しいものを創り出すマイルスはこのあたりのグルーヴを基盤にして70年代マイルス・エレクトリックの時代を築いた。以下は筆者の個人的な見解だが、コリエルが始めたのは黒人の持つスイング系の8分音符(Rounded 8th)をストレートビート(Straight 8th)に置き換えてフュージョンというジャンルを築いたと信じる。これは「The Eleventh House」のドラマー、本号No. 225、楽曲解説 #14で取り上げたアルフォンス・ムザーンの存在が大きい。彼はフランス系アフリカ人で、アメリカの黒人とは違ったグルーヴ感を提供した。そしてブレッカー・ブラザーズ・バンドだ。ランディー・ブレッカーはこのコリエルが始めた新しいグルーヴをもっとタイトにし、そしてジェームス・ブラウンの売り物だった一糸乱れないホーンセクションを加えてストレート・ビートにして大成功したというわけだ。ちなみに、スイング系の8分音符という意味は、黒人や南部白人の話し方に注意を向けると気が付く、例の独特な3連感のことだ。それに対しストレートビートというのは3連感を持たせない、鋭くグルーヴするリズム感のことだ。

Rounded 8thとStraight 8thの違い

Rounded 8th(またはスイング8th)とStraight 8th、アメリカのリハーサル風景では日常語だが聞きなれない読者には理解しづらいと思うので図にしてみた。例えばこの図のようなストップタイムがあったとする。その演奏方法だが、Rounded 8thの曲では3連を感じたジャズっぽいヒットになり、Straight 8thの曲では譜面通り、しかもシャープにアタックするように演奏する。60年代のジェームス・ブラウンとブレッカー・ブラザーズ・バンドを聴き比べると理解しやすいかもしれない。前者がRoundedで後者がStraightである。その他にも8分音符が続く時の演奏の仕方の違いもわかりやすいかもしれない。Roundedの時はオフ・ビートにアクセントがつくように、Straightの時はすべての音が均等になるように演奏される。

そんなコリエルだったが、なんとその数年後、1977年頃にはアコースティックに移行する。たしかダウンビート誌だったか、インタビューで自分はジャズの原点に戻りたいからアコースティックに移行すると宣言していたと記憶する。しかし彼のその後の活動を見ると、どうやらフラメンコ系に行きたかったらしい。そして、彼の原点はチャーリー・クリスチャンではなく、ジャンゴだったらしいということが判明するというわけだ。

ここでどうしても書いておかなくてはいけないのは、コリエルは1978年3月2日に沈黙中のマイルスに呼ばれてセッションに参加している。この録音はYouTubeで聴ける。筆者にとってはコリエルのベストのパフォーマンスの一つだと思う()。ちなみにこのセッションには菊地雅章も参加している。

コリエル、デュオ好き

アコースティック期のコリエルのディスコグラフィーを見ると、ギター3本というのも多いが、何と言ってもデュオアルバムが多いのに気付く。筆者にとっては渡辺香津美の『Dogatana』の収録を真っ先に思い起こすが、その他筆者のお気に入りは、マイルスの『Tutu』で印象深いバイオリン演奏をした、またリリコンやサックスの達人でもあるMichał Urbaniak(ミハウ・ウルバニャク)とのデュオアルバム2枚、そして今回取り上げる、筆者の昔からのお気に入りで、前回エルメートの楽曲解説でもご紹介したギタリスト、ベルギー人のPhilip Catherine(フィリップ・カテリーン)との2枚だ。本題に入る前にまずウルバニャクとの2枚を紹介したい。1枚目は1982年にリリースされた『The Larry Coryell and Michael Urbaniak Duo』、ガンガンに燃え上がる<Sister Sadie>で始まる斬新なジャズアルバムだ。ところがその2年後の1984年にリリースされた続編、『A Quiet Day in Spring』はまったく様相を変え、ジャズとクラシックのフュージョンアルバムになっているのだが、安っぽさなど微塵もなくじつに素晴らしい出来だ。ウルバニャクの力量に負うところが大きいと思われる。

そしてカテリーンとのデュオアルバム2枚。1枚目はコリエルがアコースティック宣言をした1977年に、カテリーンとスタジオ入りして全曲ほぼ1テイクで当日完了させた『Twin House』。そしてその続編として翌年スタジオ再集合した『Splendid』。1枚目の『Twin House』はかなり話題になったので、ウルバニャクとの2枚とは違い、続編というコンセプトがあったにもかかわらず、確実に先に進んだ内容となっている。たとえばピアノのスティーブ・キューンを招いての豪快な1曲や、カテリーンのフレットレス・ギターの使用など1枚目との雰囲気を壊さずに上手に前進している。

<The Train and The River>

今回取り上げたのは、カテリーンとのデュオアルバム2枚目の『Splendid』最後に収録されている曲<The Train and The River>だ。筆者はこの曲の作曲者、Jimmy Giuffre(ジミー・ジュフリー)とは親しい付き合いをさせて頂いていた。彼は筆者の師、ジョージ・ラッセルの40年代からのマブダチで、なんとジョージの最初の奥さんと結婚しており、ピアニストのラン・ブレイクを交え、年に数回ジョージの家で晩餐をした仲であった。また、筆者が在学していたニュー・イングランド音楽学院で教授をしていたので、昼食を共にしたり、彼のクラスの代講をしたり、と。彼はパーキンソン氏病を患っており、食事をする時ナイフとフォークを持つ手が震えて苦労していたのにも関わらず、楽器を持つと震えはピタリと止まり、恐ろしく太い音で演奏を始めるのが忘れられない。

彼は1947年に、テナ−4本という奇抜なアイデアでウディー・ハーマンのために書いたFour Brothers(フォー・ブラザーズ)が大ヒットして名を馳せ、その後57年にテレビ特番「サウンド・オブ・ジャズ」でギターのジム・ホールとベースのジム・アトラスとの自己のトリオで演奏したこの曲<The Train and The River>で話題を撒き散らした(YouTube➡︎)。なぜそんなに話題になったのかというと、彼はこの曲をシンプルな南部ミシシッピーのフォークソングのスタイルで書いておきながら、3人で絡むインプロはフォークソングとはかけ離れたかなりスポンテニアスなものであったからだ。

50年代終わりにジミーはオーネットに出会う。故ジョージ・ラッセルの話によると、ジミーはオーネットを初めて聴いた時、床に転げて翻筋斗(もんどり)を打ったそうだ。そのくらいショックだったという。そしてジミーはポール・ブレイと共にフリーインプロの世界に入り、マルチサックスプレーヤーの看板を外して、周知の通りクラリネット1本でサード・ストリーム音楽の第一人者となった。筆者が彼と交流を始めた80年代の終わり頃の彼は70歳近くで、なんと仕掛けだらけのフュージョンの曲を書いてソプラノをガンガン吹きまくっていた。楽器を離すとヨボヨボの、パーキンソン氏病を患った老人が、だ。

楽曲解説

ジミーもジョージも他界してしまっているので、生前にこの曲の背景を詳しく聞く機会がなかったことがじつに悔やまれる。だがこのリバーはミシシッピー河であることは確かである。テキサス生まれのジミーが南部の思い出から書いたこのシンプルなメロディーはA-A-B-A形式で以下の通り:

コードはDのペダルだが、インプロ・セクションを通して聴くとD7が基本になっており、たまにG7が挿入される。ドミナントコードがトニックになっていることでブルース(またはフィールド・ホラー)だとすぐわかるが、そのD7、オリジナルの録音ではジム・ホールが#11を挿入したり、ベースのジム・アトラスに至ってはMajor 7thを挿入したりしてハッとさせてくれる。明らかに彼らはブルースからどこにでもお邪魔できるちからがあることを示している。

コリエル/カテリーン・バージョン

ライナー・ノーツがないので、筆者が想像するには左チャンネルがコリエル、右チャンネルがカテリーンだと思う。その根拠はタイム感の違いである。コリエルのタイム感はカテリーンのそれに比べて甘い。これはデビュー当時のゲイリー・バートン・カルテットでの演奏の時から感じていた。コリエルは分厚いピックと太い弦でかなりマルカートな演奏を好むが、これがコルトレーンやマイケル・ブレッカーの分厚いリード使用のようないい結果に繋がっていない気がして仕方がない。だから筆者にとってはコリエルがもっと細い弦でエレクトリック演奏している<Traffic>などのアルバムの方がじつは好みだ。話は逸れたが、まずルバートで始まるイントロ、コリエルがDペダルでドローンを続ける中カテリーンはハーモニクスで遊ぶ。その遊ぶ中でF#のトライアッドを入れている。コリエルはDのドローンなので明らかにDマイナーを示唆しており、結果的にD- > F# > D -という進行が聞こえてくるわけだが、Dが鳴り続けているので一瞬D Lydian #5のサウンドを醸し出しており、とてもお洒落だ。

イントロの後半部分に入るとカテリーンがフォークミュージックでよく聴く開放弦のヴォイシングでDメジャーをストラムする。途端にコリエルがぶつけるようにD7(#9) をストラムし、その奇抜さにハッとさせられる。2回目のストラムのコリエルのコードはD7(♭9,♭5) つまりアルタードだ(♭5はアルタード・テンションの最後にあたり、これがないとアルタードと呼ばないことに注意。言い換えれば、A♭の異名同音でもG#ならアルタードになりえない。また、♭9があるので#11の存在はありえない)。続くカテリーンの弾くコードはD (omit 3, add 2) というこれまた特殊な開放弦コードでますます雰囲気を盛り上げる。ちなみにこのコードは5度に当たるA7のサスコードの展開系と理解するとわかりやすい。A(Sus)/Dだ。それに対するコリエルのコードはD-6。この人たちは手を振ると指の先からパラパラと色んなコードが落ちてくるようだ。セッション的に録音したアルバムだからこそ生まれたスポンテニアス性なのであろう。そしてこのカテリーンの開放弦ヴォイシングがしっかりとフォーク・ブルースのスタイルを提示しており、ジミーのオリジナルの趣旨を上手に継承している。

イントロの最終部分、いよいよテンポが始まってヘッドの開始を予想させる部分で、コリエルが A(ラ)D(レ)というモチーフを始め、”ラレ〜、ラレ〜、ラレラレラレ〜”などとあたかも東欧民謡でも始めるのかと思わせて思わず微笑む。そこからコリエルはD7(#9)をじわじわとストラムでクレッシェンドして不安感を思いっきり高めたところでカテリーンのヘッド演奏が侵入する。コリエルは12弦だ。

ところがだ。カテリーンがヘッドの最初のフレーズを弾いた後2小節ストラムを挿入し、コリエルにヘッドがバトンタッッチされるだけでなく、コードがG7に変わる。オリジナルと違うのだ。ただし前述したようにオリジナルではインプロ・セクションでG7のセクションが挿入されているので、明らかにこれを意識している。それだけでない。オリジナルのブリッジ部分を含めフォームを無視して、最初のモチーフだけを基に二人で自由にエクスチェンジしてヘッドを進めている。この自由さに憧れる。コード楽器2台のデュオならではの運びで、筆者がフルートでギターやピアノを相手にデュオをした場合成立しない。なぜなら単旋律楽器はコード楽器と対等になれないからである。

インプロセクションはコリエルがブルース味たっぷりで始める。そのコンピングでカテリーンが D > D♭ > C > C# というシーケンスをパワーコードで弾くのが痺れるほど素敵だ。二人のタイム感の違いに注目したい。カテリーンは基本ビハインド・ザ・ビートでグルーヴしているが、コリエルのインプロに合わせてプッシュしたりしている。これに対してコリエルはオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブする。ドキドキするようなタイム感だ。2分45秒あたりからコリエルはジミヘンで有名なドミナント#9 のストラムを始めると桃源郷状態である。

じつはこのテイクはコリエルがインプロに徹し、カテリーンがコンピングに徹する。これも筆者がお気に入りの理由の一つだ。このジミヘンの#9をストラムしたあたりからコリエルのタイム感が微妙に甘くなる。興奮して走りそうになっているのだ。それをカテリーンが振り下ろすようなピッキングで抑えているので二人の間でグルーヴするタイム感の幅が広がる。これがなんとも楽しいのである。3分22秒あたりはすごいプッシュだ。コリエルも自分の傾向がわかっているのか、もしかしたらずべて意図的にやっているのかもしれないと思われる部分もあるのだが、プッシュした(してしまった)後で思いっきり抑えたりしてじつに楽しい。3分29秒あたりから3分43秒あたりだ。筆者も彼と同じような傾向を持っており、それを知っているだけに常にリズムセクションの選択が慎重になる。つまり自分の傾向を逆手にとって活かすためのリズムセクション選びが重要になり、またそういうリズムセクションとではない状況では自分を抑えて演奏する。コリエルももしかしたらそうなのではないかと勝手に共感してほくそ笑んでしまった。

Miles Davis, マイケル・ブレッカー, ブレッカー・ブラザーズ・バンド, ジミー・ジュフリー, ジミー・ヘンドリクス, ジェームス・ブラウン, Jimi Hendrix, Sly & The Family Stone, James Brown, Michael Brecker, Randy Brecker, Brecker Brothers Band, Michael Urbaniak, ミハウ・ウルバニャク, Michał Urbaniak, Kazumi Watanabe, ラリー・コリエル, Larry Coryell, フィリップ・カテリーン, Philip Catherine, アルフォンス・ムザーン, Alphonse Mouzon, ランディ・ブレッカー, マイルス・デイビス, Jimmy Giuffre, 渡辺香津美, マイルス・デイヴィス