ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #120 R.I.P. D’Angelo<Really Love>

この10月19日にAnthony Jackson(アンソニー・ジャクソン)を73歳で、本日10月26日にJack DeJohnette(ジャック・ディジョネット)を83歳で失った今月だが、筆者にとってはなんと言っても10月15日に51歳という若さで他界したD’Angelo(ディアンジェロ)の訃報が最もショックだった。生きながらえる可能性がほとんどない膵臓がんだった。

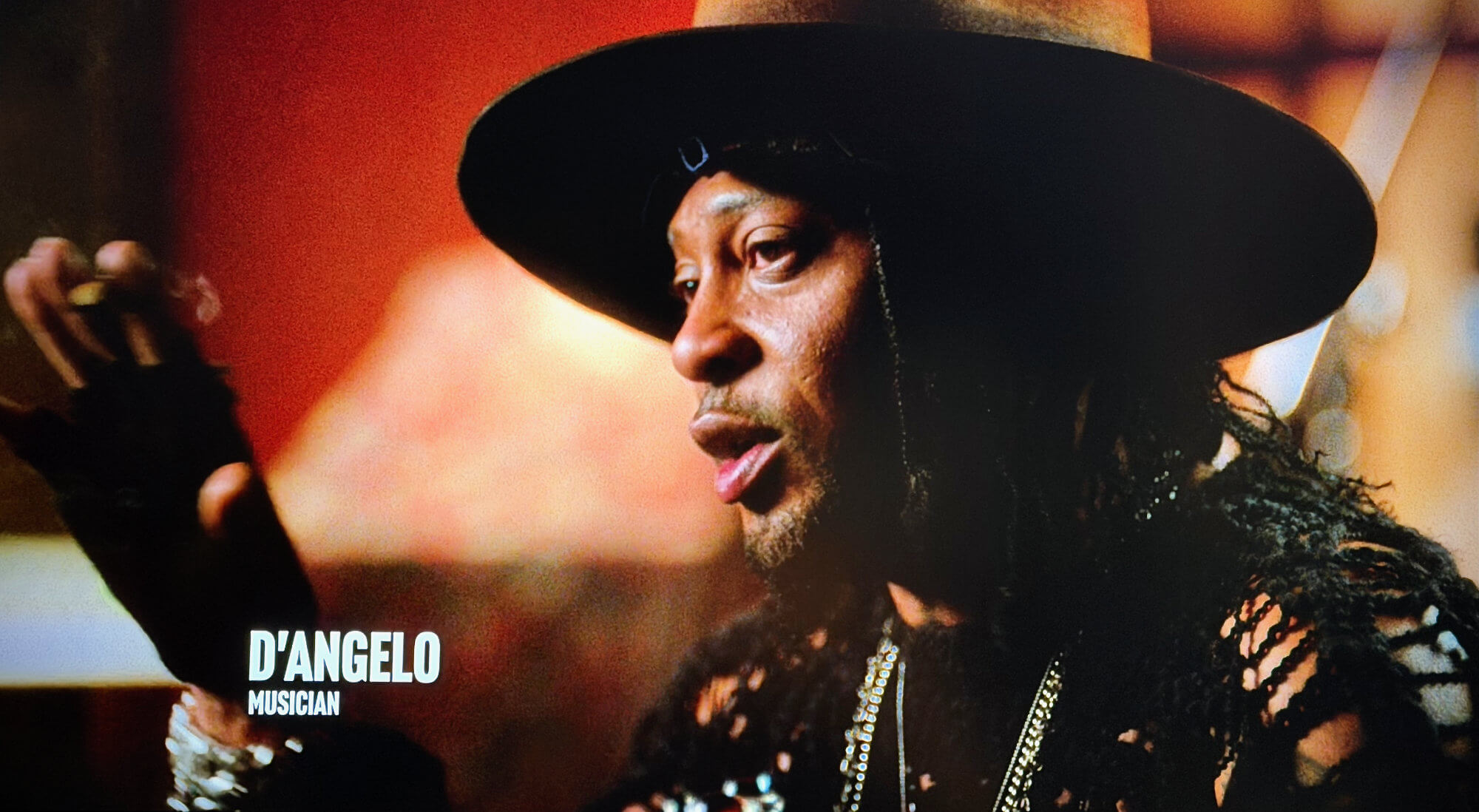

本誌No. 327、楽曲解説#116でSly Stone(スライ・ストーン)を取り上げた。そこでご紹介した、Questlove(クエストラブ)が制作したスライのドキュメンタリー映画は「天才黒人に課せられた試練」がテーマだった。その中でのディアンジェロのコメントが印象に残る。ディアンジェロもスライ同様、名声に潰されてアル中、次にヤク中、その上に躁鬱病を患った。スライと違うのは、ディアンジェロは10年後にカムバックした、どころか、マイルスのカムバック同様大々的に前進したということだ。それだけにこの彼の病死が残念でならない。

「天才黒人の社会的立場についてどう思うか」という問いに対し、黒人はスポーツでも音楽でも、どんな状況でも白人の3、4倍の努力をしなければ同じ土俵に上がれない、と答えた。

“The hang-ups, baggage, guilt, and the pain and the shame that come with it.”

「(名声によって引き起こされた)引き摺ったもの、重荷、罪悪感、そこから発生する苦痛と羞恥心」

“It will turn you into an unwilling participant. That is equivalent to hell.”

「それらは自分を隔離し、地獄のような状態になる。」

“Heavy is the head that wears the crown.”

「王冠を戴く者はその重みに喘ぐ。」

日本でどれだけディアンジェロの名前が知れ渡っているかわからないのだが、アメリカやヨーロッパでの知名度は半端ない。亡くなったその日、どのTVニュースも漏れなく報道した。彼は黒人音楽を変えたのだ。それも、たった3枚のアルバムで、だ。

ディアンジェロのボストン公演は、筆者の知る限り過去2回しかない。1回目は2000年の『Voodoo』ツアー。その頃はまだ彼のことを知らなかった。2回目は2015年の『Black Messiah』ツアー。これは自分のギグと重なって行けなかった。ノース・シー・ジャズフェスティバルがこの2015年のツアーの動画を昨年公開していたのを見つけた(YouTube →)。涙が出るほど嬉しい。繰り返しになるが、ディアンジェロは上記の3枚のアルバムで黒人音楽を変えた。彼のプロダクションのアイデアがかなり斬新で、特異なミックスをもって全く新しいサウンドを構築した。これをライブで再現するのは難しい。例えば、本誌No. 321、楽曲解説#101で取り上げたKenny Garrett(ケニー・ギャレット)の『Who Killed AI?』。このアルバムのライブをずっと楽しみにしているのに、実現される気配が全くないのが残念だ。Theo Croker(シオ・クローカー)などのライブは、アルバムと同じ曲でもアレンジがライブ用に変更されている。ディアンジェロはアルバムと殆ど同じアレンジをライブで演奏する(ソロ・セクションは拡張する)のだが、全く違うサウンドになる。これがすごい。彼のアルバムの看板はかなり艶のある魅惑的なサウンドだが、ライブでの演奏はガンガンにグルーヴするご機嫌なサウンドになるのだ。

ディアンジェロ音楽の特異性の簡単な説明を試みる。ちなみに彼はR&B、ネオ・ソウルというカテゴリーだが、本人はそれを嫌う。自分は黒人音楽をやっているのであって、ジャンルの檻に入れられたくない、と語っている。まず、彼の声はファルセットによるソプラノ、自分の自然音域であるアルトとテナー、図太いベース音域、と全ての音域をカバーする。ピアノ、キーボード、ギター、ベース、ドラム、その他にも色々な楽器を自在に操るが、何が彼をこれだけ有名にしたかの第一の理由は、なんと言っても以前では考えられなかった彼の特殊なビート感だ。『Brown Sugar (1995)』発表当時ではミュージシャン仲間に「酔っ払いドラマー・ビート」などと言われた。ベースはパルスに対して全くタイトではない。この特殊なビート感は、彼本人が全てのトラックを多重録音したからこそ実現した。彼はビートを絶対にクオンタイズしない。自然に感じたビートを一発録りで記録するというようなことを語っていた。このアルバムの4トラック目に収録されている<Me And Those Dreamin’ Eyes Of Mine>のプロモーション・ヴィデオをぜひご覧いただきたい。特に「酔っ払いキック・ドラム」とベースのグルーヴをお楽しみ頂きたい。他の誰がこれを真似しても下手くそサウンドで終わるだろうが、ディアンジェロがやるとこうなる。もちろん一人で全て歌っているこのコーラス・サウンドもご機嫌だ。

D’Angelo(ディアンジェロ)

今回はRed Bull Music Academy(レッド・ブル・ミュージック・アカデミー)のインタビューを参考にした。本名Michael Eugene Archer(マイケル・ユージーン・アーチャー)、1974年生まれ、南部のバージニア州リッチモンドの出身だ。3歳でピアノを始めた。父親はペンテコステ教会の牧師だった。ディアンジェロも黒人教会の音楽で育ったわけだ。アメリカ黒人のこの文化が実に羨ましい。そして、ディアンジェロの母親はマイルスを愛聴していたというところが嬉しい。

“We up here singing for the Lord, so don’t be up here trying to be cute, you know, we don’t care about all that, we just want to feel what you, you know, and what the Spirit is moving through you, and it’s the best place to learn that, you know, so you shut yourself down, and you let whatever’s coming, you know, come through you,”

「神に向かって歌うんだ。だからカッコつけようなんて思うなよ。感じることを表現するだけだ。精霊を感じるんだ。(教会は)学びの最高の場だったね。自我を殺して心を開くんだ。(意訳)」

このディアンジェロが受けた教会での音楽教育が本誌No. 327、楽曲解説#116で取り上げたスライやNo. 305、楽曲解説#95で取り上げたコーリー・ヘンリーの育った教会音楽環境と違うことに留意したい。ディアンジェロは優れたプロデューサーで、自分のパフォーマンスを見せびらかすのではなく、自分の音楽の全体像をはっきりと提示できるアーティストなのだ。ディアンジェロは1997年にB.B. King(B.B.キング)の『Deuces Wild』収録に招かれ、<Ain’t Nobody Home>をB.B.とデュエットで録音している(YouTube →)。この時にディアンジェロがいかにB.B. を引き立てるような歌い方をしたかが賞賛された。

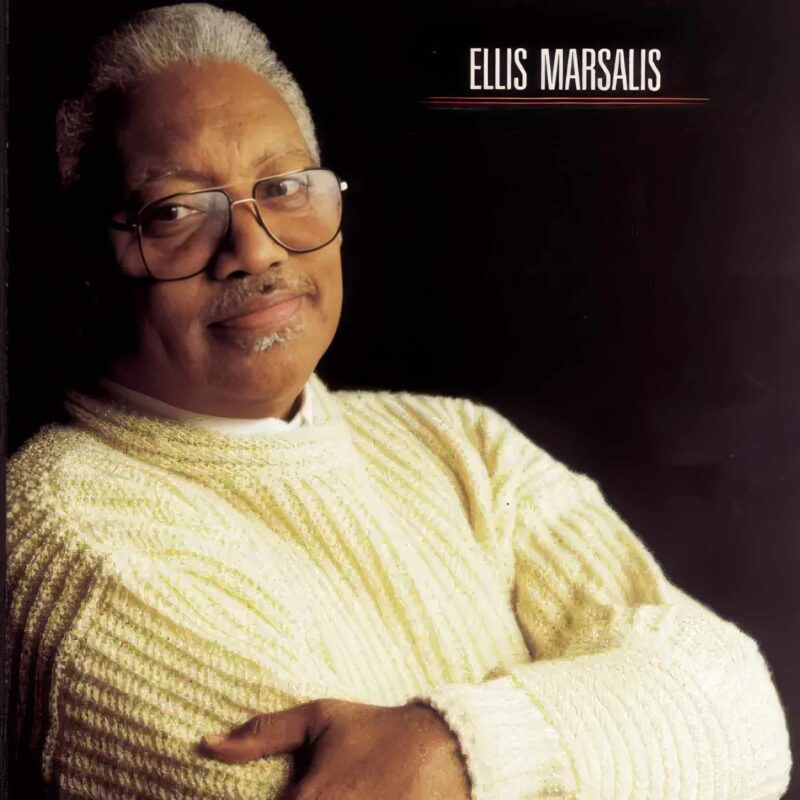

話しを戻す。ピアノを3歳で始めたディアンジェロは、常にジャズを弾くテクニックを習得したいと願っていた。12歳の時にクラシックの先生に習い始めた。ディアンジェロが耳で聴いたものを完璧に演奏できることに気が付いた先生は、彼をバージニア大学音楽科の教授に送った。そこで音楽理論を習おうと思ったら、きみはすでに全て理解しているから教えることはない、と言われ、その教授は彼を同僚のEllis Marsalis(エリス・マルサリス)のところに送った。オーディションを受け、大変褒められたのでレッスンを受けられるのかと期待したが、ちょうど退官したエリスはニューオリンズに帰郷するところで、全て流れたそうだ。あの時エリスに師事していたら自分の音楽は違うものになっていただろう。運命を感じる、とディアンジェロは懐古する。

高校に入り「I.D.U. (Intelligent, Deadly but Unique:知的、致死的、ユニーク)」というHip Hop(ヒップホップ)グループを結成する。ディアンジェロはこのグループのデモテープを作ってNYCを訪れ、レコード契約に漕ぎつけようとしたが演奏的には認められなかった。だが、このテープでのディアンジェロのプロデュースの腕は後々語り継がれて行く。翌年、今度は「Michael Archer and Precise(マイケル・アーチャーとプリサイス)」というゴスペル・グループを結成する。そして、なんとNYCハーレムのApollo Theater(アポロ・シアター)に出演した。ディアンジェロ16歳。このギグのスポンサーは地元バージニアのプロダクション事務所で、Luther Vandross(ルーサー・ヴァンドロス)の曲を演れ、ゴスペルは演るななどと指図したが、ディアンジェロはゴスペルと決めていた。ところが、自分たちの出番直前の女の子がゴスペルを歌って激しいブーイングを受け、泣いてステージを降りて来た。自分たちがステージに上がって「南部から来た」と紹介されただけでブーイングの嵐を浴び、その場で出し物をヴァンドロスの曲に変え、大喝采を浴び、次のスケジュールがブックされた。次回の出演の時は自分で作った伴奏トラックを持参し、ここから彼のプロデューサーとしての手腕が注目を浴びたのだった。

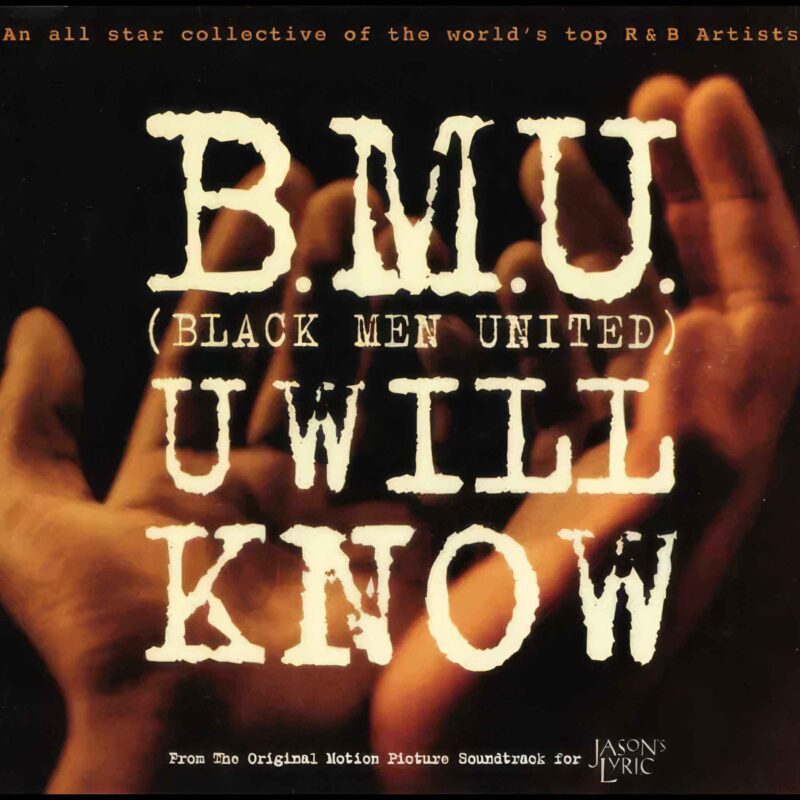

この成功を機にディアンジェロは高校を中退してNYCに移住した。彼のプロデューサーとしての名を世界的に知らしめたのは、彼が書いた『Jason’s Lyric (1994)』映画のサウンド・トラック、<U Will Know>だ。この曲は黒人男性スーパー・コーラス・グループである「Black Men United」が録音して大ヒットとなった(YouTube →)。この時に19歳の作曲者、ディアンジェロの名前が大きくフィーチャーされたのだ。ちなみに、この曲は上記のI.D.U.のデモテープの中の一曲で、それが起用されたのだそうだ。

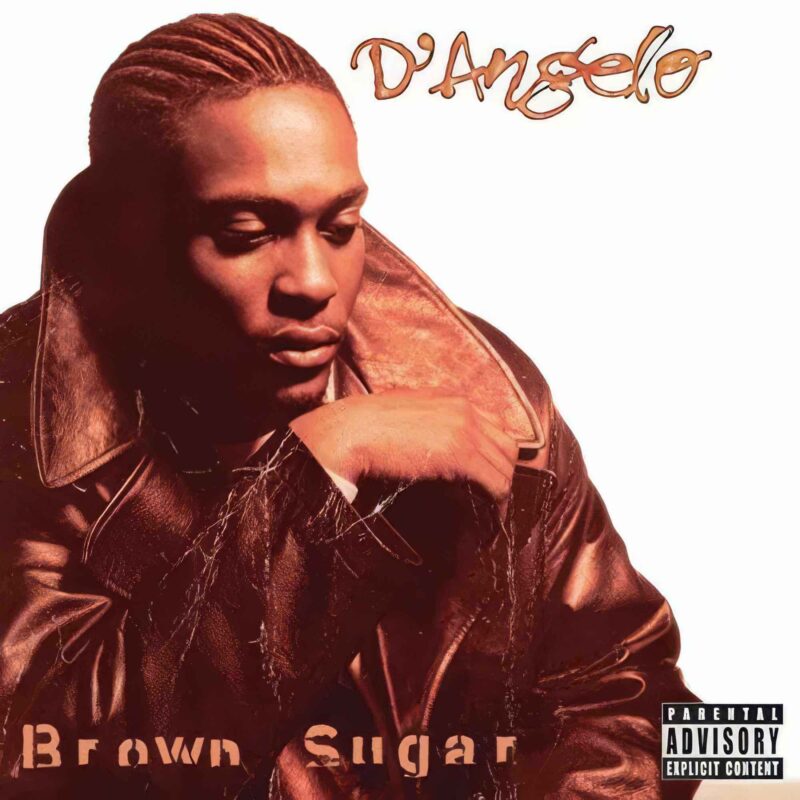

『Brown Sugar (1995)』

これはディアンジェロ一が一世風靡した彼のデビューアルバムだ。発表後2週間でビルボード・チャートの6位にのし上がり、2ヶ月で30万枚の売り上げを出したほど前代未聞だった。その後も毎月4万枚売り続けた。このアルバムの全ての曲は、上記のI.D.U.のデモテープが元になっている。このアルバムには特筆すべき背景がある。それはJames Mtume(ジェイムス・ムトゥメ:日本ではエムトゥーメ)の関与だ。ムトゥメと言えばマイルスの『On the Corner (1972)』から『Pangaea (1976)』まで活躍したパーカッショニストだが、後に<Juicy Fruit (1983)>などの数々のR&Bヒットソングを生み出したソング・ライターだった。そのムトゥメが『Brown Sugar』の制作に行き詰まっていたディアンジェロの録音に立ち会って色々助言したのだそうだ。

ちなみに、この『Brown Sugar』というアルバムは思いっきりジャズ・アルバムだ。オープニング・トラックの<Brown Sugar>や5トラック目の<Shit, Damn, M**********r>はバックビートだが、ディアンジェロが演奏するB3はご機嫌なオルガン・ジャズでスイングしている。また、8トラック目の<When We Get By>はジャズ・シャッフルのビートの上でソウル風アレンジのコーラスがヒップホップ調の歯切れの良い歌詞で歌われ、実にカッコいい。

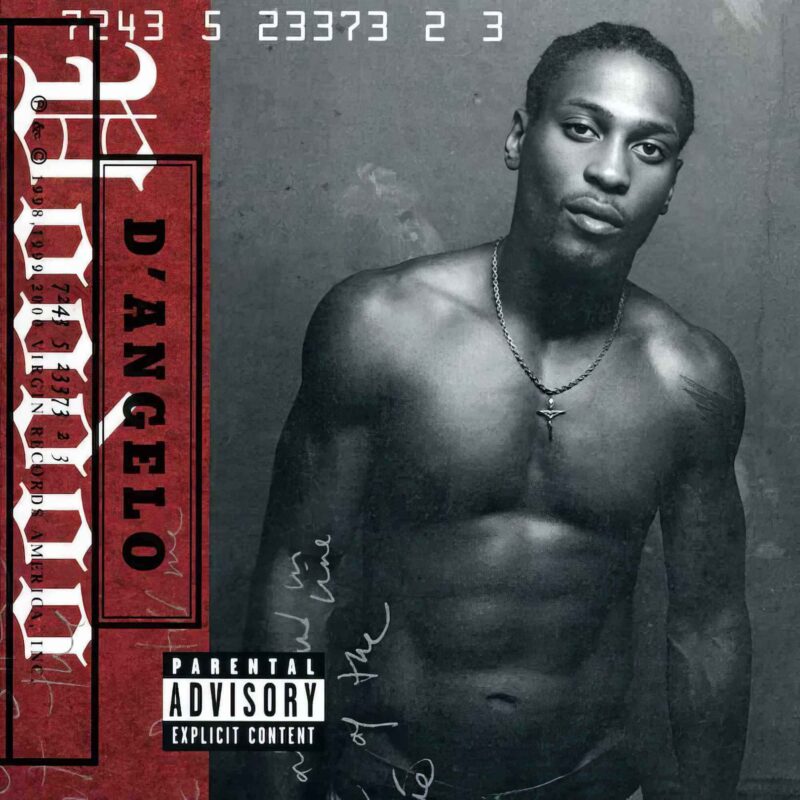

『Voodoo (2000)』

Wikiによるとディアンジェロは2年にわたる『Brown Sugar』ツアーの成功の後スランプに陥って姿を消したとあるが、それは全く正しくない。彼はクエストラブに出会い、新しいプロジェクトを始めたのだった。このクエストラブとの出会いが実に愉快だ。クエストラブ本人の談をご紹介しよう。

「ディアンジェロが『Brown Sugar (1995)』を制作していた時、エンジニアのBob Power(ボブ・パワー)が<Shit, Damn, M**********r>を聴かせようとしたんだ。凄いから聴いてみろ、ってね。だけどオレはR&Bが嫌いだから無視したんだ。そこにいる本人に対して全く失礼な態度でね。その後『Brown Sugar』のデモテープももらったけど無視したんだ。「1995 Source Awards」に出かけたんだけど、こりゃあヒップホップの葬式か、と暗い気持ちで途中で退出したんだ。すると若いヤツが駆け寄って来て何も言わずに『Brown Sugar』を手渡して駆け去ったんだ。何の気なしにそれを聴いてぶっ飛んだ。こりゃオレたちの救世主じゃねえか。後で知ったんだが、その若いヤツがディアンジェロだったわけだ。ここから1年、以前に無視した失礼な態度の罪滅ぼしをどうやってするか、どうしたらディアンジェロに気に入ってもらえるか、を考え続けたぜ。そんなある日、ディアンジェロがErykah Badu(エリカ・バドゥ)と(自分のバンド、The Rootsのギグを観に)House of Bluesにやって来たんだ。すぐに彼が客席にいると気が付いたんだ。こりゃあ自分がディアンジェロのオーディションを受けるチャンスだ。もう自分のバンドの音楽がぐちゃぐちゃになっても構わない。自分はタイトなビートのドラミングで売って来たけど、自分にはあり得ないディアンジェロの酔っ払いビートで演奏したんだ。バンド・メンバー全員真っ青だったけど、ディアンジェロはいきなり立ち上がって狂喜してるじゃないか!大成功だ!」

この後ディアンジェロはクエストラブ、J Dilla(J・ディラ)、James Poyser(ジェイムス・ポイザー)、エリカ・バドゥとThe Soulquarians(ソウルクエリアンズ)を創立する。全員が偶然水瓶座(Aquarius)だからこの名前なのだそうだ。バンドではなく、新しい黒人音楽を生み出すための改革運動で、Electric Lady Studios(エレクトリック・レディ・スタジオ)にほぼ3年間合宿状態だったそうだ。そうやって生まれたのが『Voodoo (2000)』だった。

このアルバムは第1作目、5年前自分一人で録音した『Brown Sugar』と違い、他のミュージシャンを迎えている。まずベースにPino Palladino(ピノ・パラディーノ)。彼は英国人で、ディアンジェロはB.B. Kingとの『Deuces Wild (1997)』録音で彼に出会い、以後最後まで一緒だった。ディアンジェロが意図したビート感を曲ごとに七変化させることのできる唯一のベーシストだった、ということだろう。ドラムにはもちろんクエストラブ。そして、Roy Hargrove(ロイ・ハーグローヴ)が3曲に参加しているのみならず、7トラック目の<Spanish Joint>は共同作者としてもクレジットされている。ギターは自分で弾いておらず、数人のゲストを入れ替えているところが興味深い。

さて、このアルバムの後ディアンジェロは墜ちる。その原因は12トラック目の<Untitled (How Does It Feel)>のプロモーションヴィデオだ(YouTube →)。この映像は、観ているこちらが目を背けたくなるほどヤバい。この映像の爆発的な人気で、ディアンジェロは一気にセックスシンボルとなる。もちろんアルバムジャケット写真も助長した。ライブでは服を脱いでくれ、などと客から叫ばれ、自分は音楽で評価されなくなったと感じた。それに加え、親しくしていた友人の自殺がこたえ、酒に溺れ、クスリに手を出し、逮捕され、数年間リハビリ施設で過ごし、躁鬱病を悪化させた。クエストラブなどの弛まず努力の末、10年後に生活を取り戻した。今回参考にしているRed Bull Music Academy(レッド・ブル・ミュージック・アカデミー)のインタビューは、このカムバックした2014年のもので、この時点ではまだ『Black Messiah』の発表はされていない。それなのに、ディアンジェロの人気が全く落ちていなかったことに驚く。

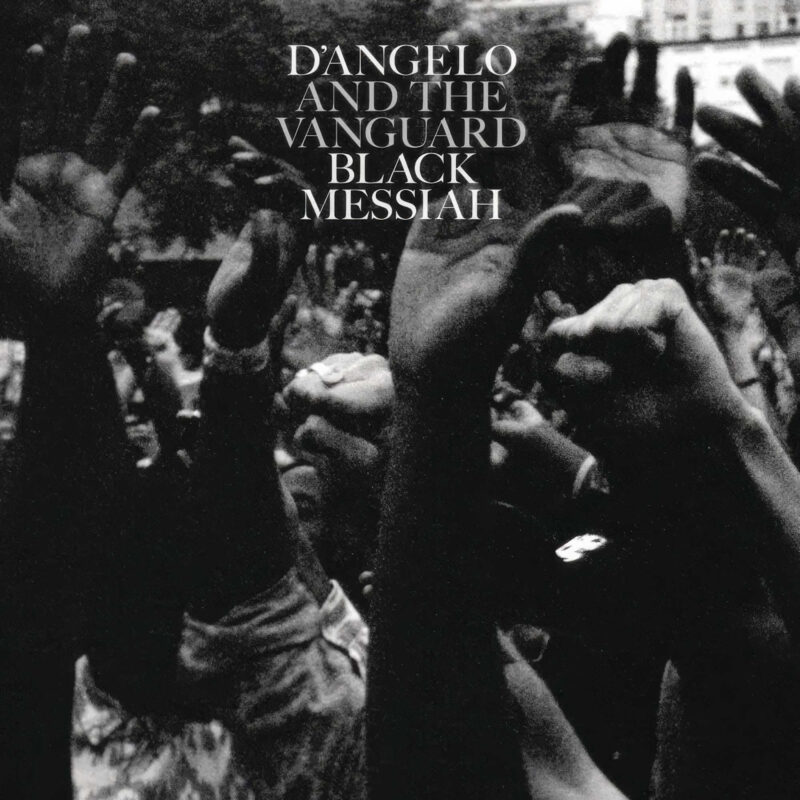

『Black Messiah (2014)』

このグラミー賞ベスト・アルバム受賞作品は黒人差別に対するメッセージを含んだアルバムとして賞賛されている。まず、リリースされたのは2014年12月15日。2014年7月17日に白人警官に殺害された無抵抗のEric Garner(エリック・ガーナー)と、8月9日に両手を上げて降伏していたのに白人警官に射殺されたMichael Brown(マイケル・ブラウン)の、それぞれの事件の警官たちが無罪だったことに対する抗議デモの真っ最中だった。

2トラック目の<1000 Deaths>は「恐怖に対し立ちあがろう」というスピーチのサンプルから始まり、3トラック目の<The Charade (欺瞞)>は“All we wanted was a chance to talk / ‘Stead we only got outlined in chalk”:「話し合う機会が欲しかっただけなのに、結局チョークで輪郭を書かれた(道で殺された)」と呻めき、7トラック目の<Till It’s Done (Tutu)>では“What’s it gonna be? Revolution or pollution?”:「これからどうなるんだ?革新なのか、公害なのか。」と環境破壊問題まで含めている。ちなみに「黒いメサイア」とは自分のことを言っているのではなく、黒人たちに立ちあがろう、と呼びかけているのだ。

このアルバムのクレジットは「D’Angelo and The Vanguard」で、初めてヴァンガードというバンド名をアルバムに明記している。メンバーは以下の通り:

- ディアンジェロ(マイケル・アーチャー):リード・ヴォーカル、キーボード、ギター

- Chris “Daddy” Dave(クリス・ダディ・デイヴ):ドラム

- ピノ・パラディーノ:ベース

- Isaiah Sharkey(アイゼイア・シャーキー):ギター

- Jesse Johnson(ジェシー・ジョンソン):ギター

- Cleo “Pookie” Sample(クレオ・ポーキー・サンプル):キーボード

- Ray Angry(レイ・アングリー):キーボード

- Kendra Foster(ケンドラ・フォスター):コーラス

- Jermaine Holmes(ジャーメイン・ホームス):コーラス

- Joi Gilliam(ジョイ・ジリアン):コーラス

- Charles “Red” Middleton(チャールズ・レッド・ミドゥルトン):コーラス

- Keyon Harrold(キーオン・ハロルド):トランペット

筆者にとって重要なのは、ドラムのダディだ。Robert Glasper(ロバート・グラスパー)のライブで彼を観てから、すっかり虜になっているあのドラマーだ。ダディは今までに聴いたこともないようなご機嫌な酔っ払いグルーヴの持ち主で、ダディが新しいグルーヴを創り出したとずっと思っていたが、今回彼の創造はディアンジェロのグルーヴを継いでいると遅まきながら気が付いた。もちろん同じではない。だが、もしディアンジェロのこのバンドでの経験がなかったらダディのグルーヴがどうなっていただろうか、と考えてしまった。

このアルバムで特筆すべきは、例のディアンジェロ印のタイム感がさらに進歩していることだ。ドラム以外の全てのタイム感が驚くほどビートの後ろにある(レイドバックとは全く違うことに留意)。だからダディの強力なビハインド・ザ・ビートのバックビートでさえオン・トップ・オブ・ザ・ビートに聴こえるような錯覚を引き起こす。さらにダディがキック・ドラムだけオン・トップ・オブ・ザ・ビートにして強力な不安感を醸し出したりしているトラックもある。かと思うと7トラック目の<Till It’s Done (Tutu)>のダディのスネアは信じられないほどオン・トップ・オブ・ザ・ビートで煽りまくる。これに釣られないバンド・メンバーの技量は半端ない。つまり、バンド・メンバー全員がディアンジェロが目指す超人的なタイム感で演奏することができる、ということに感嘆してしまう。

<Really Love>

グラミー賞のベスト・ソングを受賞しているこの曲は、実は2007年に書かれたラブ・ソングだ。クエストラブがリークした直後にディアンジェロ本人が取り下げていることから、まだ満足の行く出来ではなかったのだろう。それにしても、この曲は全く意外なスパニッシュ味なのだ。オープニングはストリングスと、Gina Figueroa(ジーナ・フィゲローア)によるスペイン語の詩の朗読だ。「愛しているけど一緒にいられない」というような内容だそうだ。まずはアルバムの音源はこれだ(YouTube →)。ナイロン・ギターはアイゼイア・シャーキー。筆者が最初にこの曲を知ったのは、大好きな番組、「SNL(サタデー・ナイト・ライブ)」に登場した時だ(YouTube →)。ここでの演奏はアルバムと同じだ。メンバーはアルバムと多少違い、ナイロン・ギターはジェシー・ジョンソン、ドラムは残念だがらダディではなく、John Blackwell(ジョン・ブラックウェル)だ。このSNLでこの曲を聴いた時、正直言ってディアンジェロのカッコいいグルーヴの曲ではないことに驚いた。それが、前述のノース・シー・ジャズフェスティバルでの演奏は全く違った。アルバムのサウンドでも、ディアンジェロ印グルーヴでもないのだ。ご覧頂きたい。

ここでのナイロン・ギターはレコーディングと同様アイゼイア・シャーキー。ドラムもクリス・ダディ・デイヴだ。何に驚いたかと言うと、タイム感が全く違うことだ。ここでのピノのベースはジャズのタイム感で、オン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブしていることにまず驚いた。ダディは酔っ払いグルーブではなく、GoGoのバックビートだから、ベースのドライブ感が余計引き立つ。アイゼイアのソロも、ディアンジェロとアイゼイアとの掛け合いも全くジャズしていて楽しい。それにしても、スパニッシュ味の曲をここまでスイングさせるディアンジェロ、すごい。

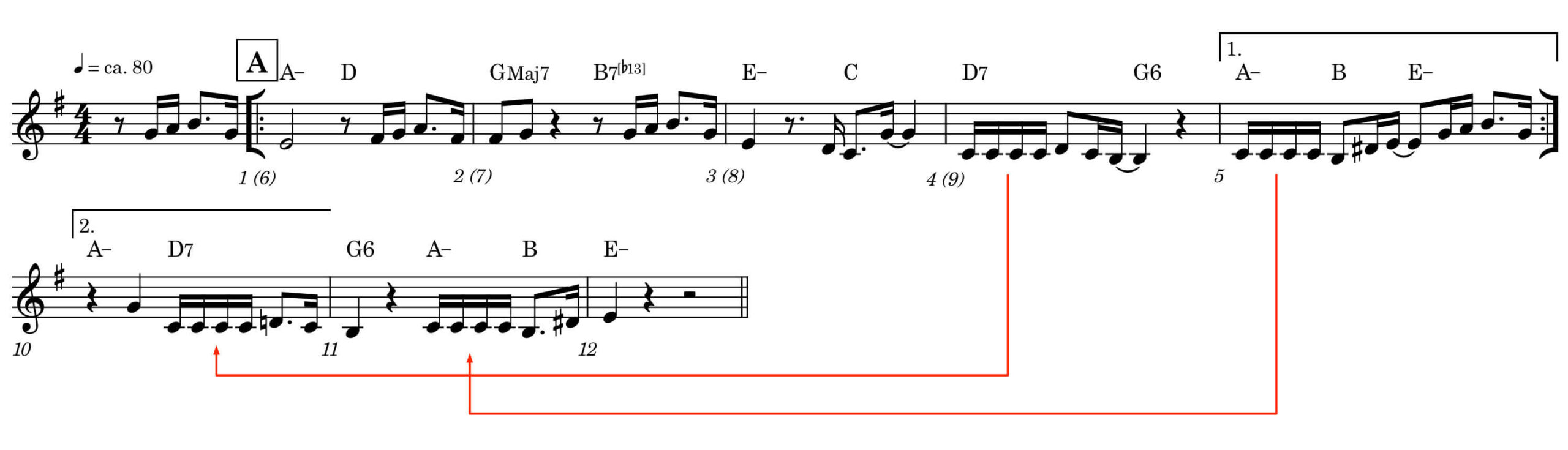

この曲、他のディアンジェロの曲同様単純な繰り返しに聴こえるかもしれないが、実はとんでもなく凝っている。まず第一テーマをご覧頂きたい。

コード進行は全くスパニッシュではなく、完璧にジャズのそれだ。スパニッシュのPhrygian(フリジアン)モードさえ使用されていない。それでいてこれだけスペイン味を出しているところがすごい。次にこの第一テーマは、なんと半端な5小節フレーズだ。さらに2回目は7小節になっているだけではなく、フレーズの終わりは2拍ビートがシフトしており、最終小節、12小節目のダウンビートで主音に解決するように細工がされている。聴いていると全く違和感がない。ディアンジェロ恐るべし。

次に変則的な6(4+2)拍の間奏が挿入されて第二テーマになる。ご覧頂きたい。

第二テーマ、ブリッジ部分は4小節+第一テーマの後半の再現なのだが、第一テーマ前半同様2拍ズレている。その理由は、第一テーマに戻るための細工なのだ。お気付きの読者もいらっしゃるかも知れない。13小節目の変則間奏では、バイオリンが2拍ズレて第一テーマのピックアップをダウンビートに挿入していたのだ。ピックアップをズレた位置に置くのは、西洋音楽理論では反則もいいところなのだが、ディアンジェロが細工すると全く違和感なく聴こえるのだ。

この曲はこんなに単純に聴こえるのに、これほど手の込んだ細工が仕込んであるということをぜひお知らせしたかった筆者だ。お楽しみ下さい。

エレクトリック・レディ・スタジオ, Cleo “Pookie” Sample, ジェシー・ジョンソン, Jesse Johnson, アイゼイア・シャーキー, Chris “Daddy” Dave, ヴァンガード, The Vanguard, ピノ・パラディーノ, Pino Palladino, クレオ・ポーキー・サンプル, Electric Lady Studios, ソウルクエリアンズ, The Soulquarians, ジェイムス・ポイザー, James Poyser, J・ディラ, J Dilla, The Roots, Source Awards, Charles “Red” Middleton, ジョン・ブラックウェル, John Blackwell, サタデー・ナイト・ライブ, SNL, ジーナ・フィゲローア, Gina Figueroa, Really Love, キーオン・ハロルド, チャールズ・レッド・ミドゥルトン, ボブ・パワー, ジョイ・ジリアン, Joi Gilliam, ジャーメイン・ホームス, Jermaine Holmes, ケンドラ・フォスター, Kendra Foster, レイ・アングリー, Ray Angry, Chris Dave, Ellis Marsalis, エリス・マルサリス, クリス・デイヴ, Keyon Harrold, ディアンジェロ, D’Angelo, Roy Hargrove, ジェィムス・エムトゥーメ, James Mtume, Questlove, アポロ・シアター, ロイ・ハーグローヴ, Isaiah Sharkey, エリカ・バドゥ, マイルス・デイビス, Erykah Badu, マイルス・デイヴィス, Miles Davis, I.D.U., Bob Power, Juicy Fruit, ジェイムス・ムトゥメ, Black Men United, U Will Know, Jason's Lyric, Apollo Theater, プリサイス, Precise, マイケル・アーチャー, Michael Archer, レッド・ブル・ミュージック・アカデミー, Red Bull Music Academy, B.B.キング, B.B. King, クエストラブ