ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #87 R.I.P. Jeff Beck <Scatterbrain>

あのJeff Beck(ジェフ・ベック)がこの1月10日に細菌性髄膜炎であっけなく死んでしまった。78歳の彼は元気に現役で活動しており、管理された食生活と鍛え上げた身体の彼が突然死んでしまうとは誰一人として思わなかっただろう。しかもこの病気に成人が感染することは稀なのだ。

筆者は祖母に強要されて3歳からピアノ、そこから逃れるために10歳からフルートを始めた訳だが、小学校ではギターを掻き鳴らしてビートルズを歌うクラスメイトの伊藤くんに人気が集まり、フルート男子など誰も見向きをしなかった。自分もギターを弾けるようになりたかったが、真似をするのは嫌だったのでブルースに走った。今までそのキッカケはBuddy Guy(バディ・ガイ)だと思っていたが、本当の理由はひょっとしてジェフ・ベックだったのではないか、と思い始めた。

ただ単に他人が聴いていないものという理由で友人の兄のコレクションから手に取ったのが、バディ・ガイとJunior Wells(ジュニア・ウェイルズ)の『Play The Blues (1972)』だった。そしてここからブルースにハマったのだ。Lightnig Hopkins(ライトニング・ホプキンス)やBig Joe Williams(ビッグ・ジョー・ウィリアムス)やHowlin’ Wolf(ハウリング・ウルフ)やMuddy Waters(マディ・ウォーターズ)などを聴いているうちにThe Yardbirds(ヤードバーズ)のEric Clapton(エリック・クラプトン)とジェフ・ベックに出会った。英国製ブルースのヴォーカルはあまりにも違いすぎて困惑したが、この二人のギターには痺れた。興味はギターだったから当然ベックのインストルメンタルに焦点を当てたバンド、「BBA」の武道館でのライブアルバムを手に取り、ギターテクニック・オンパレードの<Jeff’s Boogie>にのけぞり、必死でコピーしようと思ったものだ。つまり、通販で買った安物のギターでコピーを始めたのはバディ・ガイでもクラプトンでもなく、ベックが最初だったのだ。今でも<Jeff’s Boogie>を初めて聴いた時の衝撃をはっきりと覚えている。もう一つ強く記憶に残っているのは、このアルバムのオープニング曲、Stevie Wonder(スティービー・ワンダー)の<Superstition>だ。ブルースではないのにむちゃくちゃカッコいい!それに、例のTalkbox(トークボックス)に完璧にノックアウトされた。結局筆者は「光明寺ブルースバンド」という中学生バンドを作り、ギターではなく友人の兄にもらったベースを弾き、神奈川テレビや横須賀米軍基地周辺で活動を始めた。

こんなのはブルースではない、などというくだらないことを発言してしまう若い頃の筆者に有無を言わせなかったのがジェフ・ベックだった。『Blow By Blow (1975)』もそうだった。これはジェフ・ベックの音楽が突然変異を起こしたアルバムだ。最初何か商業的な匂いがして拒絶したが、あのオープニング曲、<You Know What I Mean>の最初のギターリフが頭から離れない。もうあれをコピーして一緒に弾きたくてしようがなくなってしまったのだ。そうそう、このアルバムだったか『Wired (1976)』だったかが店頭に並んだ頃に、ベックのライブに連れて行ってもらったことがある。よく覚えていないのだが、後楽園球場だったかの野外コンサートだった。当日ベックは40度の熱を押しての出演だった。そのベック、ステージの上でケーブルに足を引っ掛けて仰向けに倒れた、が、なんとそのまま曲の最後までガンガンに弾き続けた、その姿が今でも忘れられない。

ジェフ・ベック

筆者に取ってジェフ・ベックはエレクトリック・ギターを弾くための身体をもって生まれ、最後まで新しい奏法を追求した「奇才」だ。これほど楽器を身体の一部として、自由自在になんの努力も見せずに演奏する奏者が他にいるだろうか。彼の演奏から「どう演奏しよう」などという仕草は一つも聞こえてこない。全くの自然体で流れて行く。そうそう、一度も試したことのないギター・ヒーローをやらされて、一発で最高点を出し、未だにその記録を破る者はいないそうだ。「最もメロディックなギタリスト」と賞賛され続けていたが、メロディックな演奏をするぞ、という気構えなど全く聞こえて来ない。全てにおいてその曲を自然体で歌っているのだ。だから誰にもジェフ・ベックの真似は出来ないのだ。特に1音1音に与えられる、驚くほど表情豊かな音色だ。ピックと指の使い分けもどちらで演奏しているのか全く聴き分けられない。4度のベンディングにしても、人間業でないのにいとも簡単に自然体で演奏する。小指で操作するヴォリューム、そしてなんと言ってもあのワーミー・アームの使い方だ。右手人差し指を添えて微妙な音程を操作する。しつこいようだが、「操作する」という意志は全く聞こえてこない。言葉で説明するのが非常に困難なのだが、自然体としか言いようがない。是非この映像をご覧頂きたい。

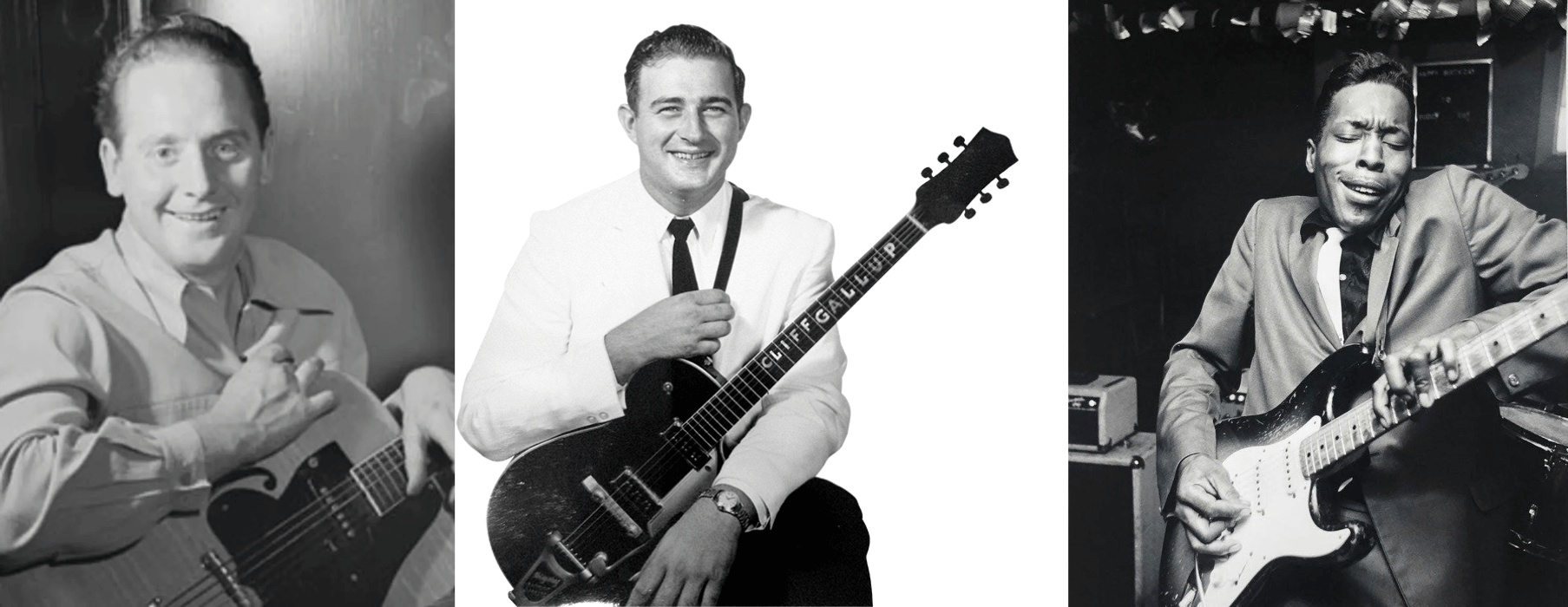

ベックは、終戦前の1944年6月24日に、ロンドン南部の静かな住宅地、ウォーリントンの中流家庭に産まれ、5歳の時母親の意向でピアノを始めるが気に入らず、叔父の勧めでバイオリンを始めるがそれも気に入らずチェロに変更。ところが6歳の時にラジオから流れたLes Paul(レス・ポール)の<How Hight The Moon>に釘付けになってしまった。早速母親にエレクトリックギターをねだるが聞き入れてもらえず、なんと自作してしまう。もちろん子供の工作なので演奏できるような楽器ではなかったらしいが、自作のギターがカッコいいということだけで満足したそうだ。ここで重要なのは、レス・ポールに魅せられたベックは一生涯エレクトリックギターに賭け、アコースティックギターには興味を示さなかったことだ。興味深いのは、10代からの親友、Jimmy Page(ジミー・ペイジ)は全くの逆で、ギタリストとしてなんでもこなせるスタジオミュージシャンを目指していたそうだ。1956年、ベックが12歳の頃に英国にロックンロールの波が押し寄せた。そして同年発表になったハリウッド映画、『The Girl Can’t Help It (女はそれを我慢できない)』に出演していた「Gene Vincent and His Blue Caps」のギタリスト、Cliff Gallup(クリフ・ギャラップ)の虜になったそうだ。レス・ポールとギャラップの共通点は、当時まだ普及していなかったエレクトリックギターの限界に挑戦しているような演奏で、これがベックの音楽を形成したと言えるだろう。

60年代に入ると英国でのロックンロール人気はブルースへと移行した。ここでベックはバディ・ガイのギター演奏に出会い、虜になった。当時のバディ・ガイの映像をご覧頂きたい。日本には映像は入って来ていなかったものの、筆者もこのギター演奏のカッコ良さで完璧に虜になったのであった(YouTube →)。特筆すべきは、バディ・ガイが新しいブルーストリオ(ギター/ヴォーカル+ベース+ドラム)の形態を提示し、クラプトンはそれをコピーしてCream(クリーム)を発足したということだ。

ところで、ベックは1963年に19歳で美術大学を卒業し、車の塗装工などをしながら音楽活動を始める。「Night Shift」や「The Tridents」というカバーバンドで初レコーディングをし、フェスティバルなどの出演で稼ぎ始める。ここでベックは色々なことを試し始める。エコーユニットの使用や、エレクトリックギターの音色の限界に挑戦し始めたのだ。これをご一聴頂きたい。この時期にベックはすでに自分のスタイルを築き上げている(YouTube →)。驚異的だ。

The Yardbirds

クラプトン、ベック、ペイジの三大ギタリストを世に出した歴史的グループのヤードバーズは、ベックがプロ活動を始めた翌年の1964年に発足した。今回調べていてわかったのだが、内部事情はかなり複雑だ。まずこの年は「Beatles」がアメリカツアーをし、大成功を収めて世界に出た。ところてん式にそれまでブルース界を牛耳っていた「The Rolling Stones (ローリング・ストーンズ)」がポピュラー音楽界に出、空いたブルース界の穴埋めにプロデューサ、Giorgio Gomelsky(ジョルジオ・ゴメルスキー)によって発足したのがヤードバーズだったらしい。Yeardbairdsという名前の発祥はもちろんChirlie Parker(チャーリー・パーカー)だ。EMIと契約し、すぐに録音となったが純粋なブルースサウンドを追求しないバンドに業を煮やしたクラプトンはバンドを去る。発足後わずか数ヶ月だ。

ここでゴメルスキーはセッション・ギタリストとして名を上げていたジミー・ペイジに参加を求めるが、スタジオで高収入を得ていたペイジはあっさりこれを断る。代わりにペイジが推薦したのが親友のベックだった。ゴメルスキーはベックを適任と確信し、オーディションもなしに雇った。ちなみに、この時ベックはギターを所有しておらず、クラプトンが置いて行ったテレキャスターを借り受けたという。ベックは1992年のインタビューで興味深いことを話している。参加当時「クラプトンはこう弾いていたから同じようにしてくれ」という要求が多かったことに対し全く反感を抱かなかったそうだ。そのバンドの方向性を理解するまで自分のやりたい演奏をするべきではないと考えたそうだが、これが意外だった。何せベックは有名な癇癪持ちで、気に入らないとツアーの途中で消えていなくなったりする性格だからだ。ベックの参加は大成功だった。評論家たちはベックがヤードバーズを世に出したとしている。ブルース純粋主義者で引きこもりタイプのクラプトンに対し、ベックは斬新な演奏でヤードバーズをエキサイティングにした。ベック参加後数日で録音した<For Your Love>はいきなり全英3位になり、あっという間にヤードバーズは英ポピュラー音楽界に躍り出た。ちなみに、ポピュラー音楽界と言うかロック界と言うべきか悩むところだ。筆者にとってはいわゆるグループサウンズだ。そして、60年代の音楽はブルースからどんどんサイケデリックに移行して行った。英国でもベトナム戦争の影響が音楽に現れたのだ。

プロデューサーとして手腕を発揮させ始めたマネージャーのゴメルスキーは、ヤードバーズの次作の準備にスタジオセッションを始める。他がまだやっていないことを、と考えた彼はシタール奏者をスタジオに招いた。筆者が想像するに、アメリカのヒッピー文化からアイデアを得たのではないかと思う。ベック本人のインタビューによると、ここで彼はシタール奏法の虜になり、何時間も釘付けで凝視していた(筆者も経験があるが、ラーガは1曲が90分など珍しくない)。数日後ベックはゴメルスキーに「シタール奏者をもう雇わなくていい。自分はあれを弾ける」と申し出た。そして発表されたのが<Heart Full of Soul>だ(YouTube →)。お分かりだろうか。これがベックの誰にも真似できないスタイルを築くきっかけになったのだ。あのベンディングとワーミー・アームでの音程の揺らしはまさにシタールから影響を受けたものなのだ。もうひとつ特筆すべきことがある。この後ライブでの演奏でベックはもっとシタールに近づくために、Fuzz Box(ディストーション)の使用と、右手親指でのピッキングを始める。この親指ピッキングも、誰にも真似できないベック・スタイルの特徴のひとつだ。いったい彼の親指は鋼でできているのであろうか。

それまでローリング・ストーンズに敵わない二流バンドであったヤードバーズは、この二曲でいきなりアメリカでも名が知られる存在となった。ベックが参加してあっという間のことだった。すぐにアメリカ・ツアーに出るが、VISAの問題から中断を強いられる。そこでライブの代わりにスタジオに入り、マディー・ウォーターズの<I Am A Man>を録音する。実はヤードバーズはこの曲をクラプトンで1年前に発表しているのだ。それをベックで、しかもアメリカで録音し直し大成功を収めることになる。筆者もマディー・ウォーターズ作のこの曲でヤードバーズのことを知ったのだった。映像を是非ご覧いただきたい。ベックの斬新かつエキサイティングなギターソロをお楽しみ頂けるはずだ(YouTube →)。

イギリスに帰国するとゴメルスキーはまた新しいアイデアを持ってすぐにスタジオに入った。そのアイデアとは、ベック抜きで録音し、ベックをオーバーダブさせることでベックにもっと実験的なことをさせるというものだった。結果は大成功だった。これほどヤードバーズの成功に貢献したゴメルスキーだが、翌1966年の1月に金銭の問題からあっさりクビになってしまう。宣伝に費用を使いすぎた等の問題だったらしい。次にマネージャーに就任したSimon Napier-Bell(サイモン・ネイピア=ベル)の手腕で商業的にも大成功を始める。マネージャー交代の直後に録音された、ベックをフィーチャーしたインストゥルメンタルの<Beck’s Boogie>が興味深い。これは新任マネージャ、サイモンのアイデアではなく、バンドメンバー全員からの要望だったそうだ。それほどベックはバンドの鍵を握っていたのだ。これを世界中のギタリストが夢中になって聴いた。前述したが、筆者が最初に聴いたのはこのオリジナルではなく、「BBA」の日本ライブ録音だ。

ヤードバーズの発足以来ベースを勤めていたPaul Samwell-Smith(ポール・サミュエル=スミス)は自称バンドリーダーで、常にバンドをコントロールしようとしていたことからクラプトンは去り、この1966年にベックとも衝突が始まった。この9月にリリースされた<The Nazz Are Blue>は、珍しくベックが歌った曲だが、このギターソロが半端なくすごい。ベックのトラックは今回もオーバーダブだが、その理由は以前のゴメルスキーのアイデアと違った。ベックの機嫌の悪さからバンドと同時に録音することが不可能だったからだ。マネージャーのサイモンのインタビューによると、1分24秒付近でいきなり「お前らのためにもう弾いてやるもんか」とC音をバンと弾いてDにベンドしてそのまま押さえているとフィードバックが始まった。忘れてはならないのが、この時はまだ誰もJimi Hendrix(ジミ・ヘンドリクス)のことを知らない。ヘンドリクスが業を煮やしてアメリカを捨て、ロンドンに移住したのはこの年の9月だ。まだヒット曲も出ていない頃の話だ。だからこのベックのフィードバックが世で最初のギターフィードバックの録音だと言われている(YouTube →)。

さて、この年の6月にヤードバーズは崩壊し始める。ヴォーカルのKeith Relf(キース・レルフ)のアルコール依存症問題を機にベースのポールが脱退する。ここでベックは周囲の大反対を押し切って親友ジミー・ペイジをベーシストとして連れて来る。周囲の危惧の通りベックとペイジの仲も悪くなり、フラストレーションを溜めに溜めたベックは8月のツアー中にギターやアンプを破壊し始めたらしい。問題は、ベックは一体何にフラストレーションを起こしていたのか、だ。マネージャーのポールのインタビューによると、ベックは既にもっと新しい音楽に挑戦したいのに、バンドが足枷になっていたからだった、と語っていた。ベックがいつバンドを去っても不思議ではない状態だったので、リズム・ギターのChris Dreja(クリス・ドレヤ)がベースに持ち替え、ジミー・ペイジとベックとのダブルギター設定に変更となった。このリードギター二人というバンド編成はそれまでに存在したことがなかったそうだ。宣伝文句は「ステレオ・ギター」だった。モノラル録音ではあるが、<Happenings Ten Years Time Ago>(YouTube →)では、この二人のギターバトルが聴けるだけでなく、後にペイジとLed Zeppelin(レッド・ゼッペリン)を組むことになるJohn Paul Jones(ジョン・ポール・ジョーンズ)がセッションベーシストとして参加していることも注目したい。

もうひとつ特筆したいのは、この時期に録音されたベックの初ソロ・レコーディング(バンド名義ではないという意)の<Beck’s Bolero>だ。この曲はベックが最後までレパートリーとしていた曲だが、作曲はジミー・ペイジによるものだ。ベックが初のソロ・レコーディングをするに当たり、ギター演奏にばかり集中していたベックは何をどうするか皆目見当がつかないので、すぐにペイジに助けを乞い、出来上がったのがこの曲だ。実にユニークなアイデアの曲で、現在何度聴いても新鮮なサウンドがする。

さて、全員が最初に予想した通りペイジがベックに取って代わる日がやって来た。10月にヤードバーズは「Caravan Of Stars」という32日に及ぶアメリカ横断ツアーに参加する。これは色々なアーティストのプロモーション的な興行で、ベックは2日で嫌になり消えてしまう。これがベックの20ヶ月に及ぶヤードバーズ活動の最後となった。ここで特筆すべきことがある。マネージャーのサイモンは、なんとベックのマネージャーを続けるためにヤードバーズを去った。その理由とは、彼はジミー・ペイジとウマが合わなかったのだそうだ。ペイジがヤードバーズに参加した時、ベック以外の全員がペイジのバンド乗っ取りを予想した、その理由は、ペイジは商才に長けた策士家で知られていたからだそうだ。

ちなみにこの2ギターのヤードバーズはMichelangelo Antonioni(ミケランジェロ・アントニオーニ)監督の『Blow-up (邦題『欲望』)』という、1966年映画に出演しており、ペイジのソロ中にベックがアンプの接触不良に癇癪を起こしてギターを叩き壊すというシーンがある。ご興味のある方はこちらをご覧あれ(YouTube →)。

ヤードバーズ後のジェフ・ベック

ヤードバーズを去ったベックは、酒場で無職同士として意気投合したRod Stewart(ロッド・スチュワート)と「the Jeff Beck Group」を始めた。バンドリーダーにはあまり向かないベックのフラストレーションと癇癪で、たいした成功を収めないままスチュワートが抜けて崩壊。続く第二期ジェフ・ベック・グループも長くは続かなかった。第一期でのベックとスチュワートの絡みはすごい。スポンテニアスに七変化するベックのギターとこんなに上手に絡むことができるヴォーカリストが他にいるだろうか。実際ベックもインタビューで、専属歌手をもう入れない理由をスチュワートのような人材が他にいないからだと語っていた。

1972年に「BBA」が誕生する。「BBA」とは、ジェフ・ベック、ベースのTim Bogert(ティム・ボガート)、ドラムのCarmine Appice(カーマイン・アピース、日本ではアピス)の頭文字のことだ。ギターファンにはたまらないパワー・トリオだ。しかもブルース色をぷんぷんさせたイギリス・ロックだ。筆者もこれには痺れまくった。だが、残念ながら「BBA」も仲間割れであっという間に崩壊した。

ちなみに、「BBA」がレパートリーとしていたStevie Wonder(スティーヴィー・ワンダー)の<Superstition>でベックが使用したトーク・ボックスは、なんとスティーヴィー・ワンダー本人から貰い受けたものだ。ベックにとって音楽のジャンルの違いは関係ない。アメリカ・ツアー中に憧れのスティーヴィー・ワンダーに直接会いに行った時、トークボックスのことを質問するとなんとひとつくれたのだと言う。ちなみにこの後スティヴィーはベックに計4曲提供していると記憶する。

また、ベックは「Mahavishnu Orchestra (マハヴィシュヌ・オーケストラ)」に強い興味を示し、John McLaughlin(ジョン・マクラフリン)とも仲の良い友達になった。ベックは晩年になってもマハヴィシュヌが彼の聖地だと言っていたそうだ。マクラフリンは新しいギターが手に入るとベックの家に遊びに来て、このギターはどうだ、と試させていたらしい。ある日最高のストラトキャスターを持って来た時、もうこんな拷問はうんざりだ、と言ったら、この楽器は気に入ったのか?と聞くので、もちろんだと答えると、じゃああげるよと言って置いて行ったそうだ。

以前にどこかのインタビューで読んだ、その記事が見つからなくて確認できないでいるのだが、この時期にベックはローリング・ストーンズのオーディションを受ける。ヤードバーズはストーンズの前座バンドとしてツアーを共にしていたので、セッションに来いと誘われたらしい。1日中ストーンズとジャムって、このバンドでは自分のやりたい演奏が出来ないと確信し、自分はロック界では前代未聞のインストルメンタル設定でやっていくことを決意する。

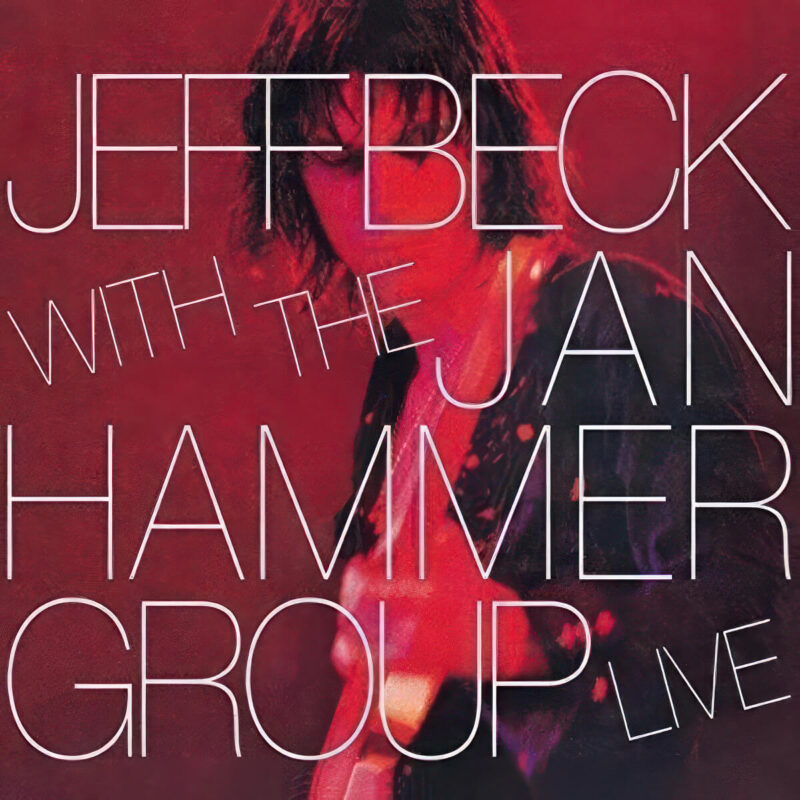

ベックは「マハヴィシュヌ・オーケストラ」の『Apocalypse (1974)』を聴いて、これだ、と確信し、そのプロデューサーのGeorge Martin(ジョージ・マーティン)を雇った。あの、ビートルズのプロデューサーとして天才の名を欲しいままにしているジョージ・マーティンだ。こうして生まれたのが、1974年10月録音、翌3月発表の『Blow By Blow』だった。米ビルボード四位に入るほどの大成功を収め、続けてベック+マーティンは『Wired (1976)』をリリースする。ベックはマハヴィシュヌで活躍していたシンセサイザーの魔術師、チェコ人のJan Hammer(ヤン・ハマー)を呼んで来る。ここから長年に亘るハマーとのコラボレーションが始まる。筆者が勝手に想像するに、ベックが尊敬できるプロデューサーとコラボレーターに出会ったことで癇癪が収まったのではないかという印象なのだ。この時期以前と以降とのインタビューでのベックの表情が全く違うのだ。この2枚のアルバムは、インストルメンタル・ロックという新しいジャンルを開拓しただけではなく、ロックというジャンルに縛られることなく、スティービー・ワンダーやCharles Mingus(チャールズ・ミンガス)の曲を導入し、かなり実験的なのに成功を収めた。ちなみに、ミンガスはベックの<Goodbye Pork Pie Hat>が大変気に入り、わざわざベックに手紙を書いて寄越したそうだ。ベックはそれが心から嬉しかったと語っていた。『Wired』に続く、ベックをフィーチャーしたヤン・ハマー・グループのライブアルバムも筆者の大のお気に入りだ。ベックのギターのもうすごいのなんの。開いた口が塞がらない。

だが、これに続く『There & Back (1980)』でベックは180°自分の音楽に背を向ける。「80年代はプッシュ・ボタン・ミュージックで自分の居場所が全く見つけられなくなった。」とインタビューで語っていた。彼はかなりマニアックな趣味がある。それは、ホットロッド(1930年代のアメリカの車の改造)を、修築だけでなくレプリカも自分で作りあげてしまうのだ。1台1年かかるそうだ。この、彼にとってのホットロッドとブルースの関係が実に興味深い。子供の時週末は叔父さんと過ごした。その叔父さんはMGのオープンカー、47MG-TCを所持しており、100km以上で飛ばすのが気持ちよくてしようがなかった。ある日勝手にラジオのスイッチを入れるとブルースが流れて来た。釘付けになって聴いていると、こんな音楽を聴いてはいけないと言って叔父さんはスイッチを切り、次の週にはラジオ自体が外されていた。また、ある日母親が映画に連れて行ってくれた。2本立て映画で、見る予定ではなかった2本目が始まると、それは『Hot Rod Gang (1958)』だった。母親はこんな映画を観てはいけない、と抵抗するベックを映画館から引き摺り出したが、数日後に一人で映画館に忍び込んでホットロッドの虜になった。つまりベックは、母親に反対されたエレクトリック・ギターとホットロッドと、おじさんに反対されたブルースに一生を捧げることになったというわけだ。へそ曲がりというやつだ。興味深いのは、ベックはホットロッドの制作技術には自信があるが、ギターの奏法の追求は一生終わらないと語っていた。ちなみにジミ・ヘンドリクスはベックのホットロッド友達だと聞いたが、残念ながら裏は取れなかった。ロックとホットロッドはワンセットという概念だ。

話を戻そう。この時期彼は趣味に没頭し、かたわらゲスト出演だけに応えた。スティーヴィー・ワンダー、Stanley Clarke(スタンリー・クラーク)、Daianna Ross(ダイアナ・ロス)、Mick Jagger(ミック・ジャガー)Tina Turner(ティナ・ターナー)。数えたらキリがない。困ったEpicレーベルはイラストレーターのMark Ryden(マーク・ライデン)に依頼し、ベックがアルバム制作意欲を起こすようなジャケット画を作成した。このアイデアは大成功で、ベック音楽のカムバックが実現した。しかもベース抜きのトリオというとんでもないフォーマットだ。ベックのギターはすでに次の次元にすっ飛んでいた。これが『Jeff Beck’s Guitar Shop (1989)』だ。ベックの9年間の休憩期間、マイルスの6年間の休憩期間と共通しているような気がする。

『Blow By Blow』

このアルバムは、前述したようにジョージ・マーティンのプロデュースが鍵となっている。恐らくベックのやりたいことを理解した初めてのプロデューサーだったのであろう。ジミー・ペイジの証言によると、マーティンはベックに好き勝手にやらせ、それを上手に操作して素晴らしい作品に作り上げて行く、その過程が魔法のようだったらしい。ベックが癇癪を起こしてギターを壁に叩きつけたのも1度だけだったし、マーティンとは衝突しなかったのだそうだ。但し、マーティンは方向性をはっきり見ていた。『Blow By Blow』のブロウは、ジャズのインプロビゼーションのことだ、と語っていた。これは俗語で、例えば「You blow this section.」というのは、「おまえここでソロやれ」という意味だ。ところで、2トラック目のビートルズの<She’s A Woman>の2分15秒の位置でベックはいきなり速いビバップ・フレーズを炸裂させる。まあなんてカッコいいこと。

このアルバムの特徴は、このビートルズの曲のカヴァーの他にスティーヴィー・ワンダーが2曲提供しているということだ。6トラック目の<Cause We’ve Ended as Lovers>は最初にご紹介した通り最後までレパートリーにしており、ベックにしか出来ない演奏の代表曲だ。7トラック目の<Thelonius>は、クレジットされていないもののスティーヴィー本人がクラビネットを演奏していることで話題を呼んだ。

筆者としてはもうひとつ特筆したいことがある。それはシーケンシング(曲の並べ方)だ。1トラック目の、イントロが脳ミソに焼き付くギターパターンの<You Know What I Mean>の最後、曲が終わる前に2トラック目の最初のドラムのフィル(おかず)が被って始まる、そのDJ的な処理のカッコいいこと。しかもビートルズの曲がオリジナルのブルース進行ではなく、ご機嫌なカリブ・ビートで意外性もたっぷり。この曲もフェードアウトが終了する前に3トラック目の<Constipated Duck>のギターのイントロが始まる、始まると今度はご機嫌なディレイ・エフェクトが掛かったギターのリズムが入る。このように全て一度聴いたら頭から離れないような細工がしてあり、アルバムを何度でも通して聴きたくなるのだ。ジョージ・マーティン恐るべし。

<Scatterbrain>

この曲は5トラック目に当たる。「Scatterbrain」という意味は、脳みそがあっちこっちに飛び散っているという意から、おっちょこちょい、慌て者等の意になるが、頭がおかしくなっている、という意味でも使われる。この曲が出来た経緯が面白い。ベックはイライラすると楽屋でスケールの速弾きをするらしい。このアルバムに参加したキーボードのMax Middleton(マックス・ミドルトン)は第二期ジェフ・ベック・グループに参加していたロンドンで売れっ子のスタジオミュージシャンだ。そのマックスがベックに、

「きみが楽屋でよく弾いているあの鬱陶しいスケールにコードをつけてみたんだ。やってみないか」

と言ったらしい。まずヘッド(日本ではテーマ)採譜をご覧頂きたい。

8分の9拍子と言っても、これはブルースのスイングする3+3+3ではない。なんと4分の4拍子+½なのだ。その理由はバックビートが2と4に入ってグルーヴしているからだ。実は前のトラック、<Air Blower>で準備が施されている。4分の4拍子のファンクビートでガンガングルーヴしていたのが3分20秒付近で急に止まり、いきなりバックビートのバラードが始まる。これがなんと4分の4拍子+½なのだ。このベックのソロが素晴らしい。数え切れないビートなのに全く自然に歌い上げる。もちろんダウンビートを外すことなど全くない。これは<Scatterbrain>に続けるために施された演出なのだろう。マーティンのアイデアなのだろうか。これもこのアルバムが忘れられないものになっている理由のひとつだ。

次にコード進行を見てみよう。お分かりだろうか。これまたむちゃくちゃモードジャズの曲なのだ。マックスが施したこの進行が実に興味深い。最初のコードはA#マイナーだが、なんとこれがPhrygianだ。これは通常スパニッシュモードなどで使われるが、全くそのようなサウンドはしていない。通常の作曲技法では、最初のE#は次のF#に対するアプローチ音、つまりスケール外の音として扱われるが、ここではそれに逆手に取るようにスケール音扱いをしている。これに続く4つのメジャーコードを見ると、全て一貫して最初の音をLydianスケール音としてコードが施されているのがわかる。お分かりの読者もいらっさるかも知れない。この曲の共通音はF#なのだ。なかなかすごいアイデアだ。

もうひとつ特筆すべきは、テーマである4ビート+½フレーズは2回繰り返されて1セット、それが転調して発展して行くわけだが、解決する11小節目までの繰り返し数が通常の4回ではなく割り切れない5回だと言うことだ。これには理由がある。最初のセットである1−2小節目は第一展開の3小節目でコードが変わってもテーマは動いていないからだ。このアイデアはなかなかすごい。聴いていて実に自然に流れて行く。感嘆の吐息が出てしまう。

コードの動きもすごい。マイナーコードは最初だけで、その後は全てメジャーコードで展開して行く。半音上がってB、半音上がってC、次に全音上がってD、今度は長3度上がってG。見事なスロープが出来ている。そこまで不安定だった4ビート+½(ビートとは4分の4拍子の1拍の意)を16分音符で刻んでいたのを、11小説目で½ビートを取り払い、まるでダムが解放されるように4分ビートを打ち付けて最初のマイナーコードに戻る。この4ビートに施されたコードがまたおしゃれだ。A♭7は続くG7に対するSubV、3拍目のE7(E/D)は続くAMaj7に対するドミナント。そこから半音上がって頭のA#マイナーに戻るのだが、ベース音はハイブリッドコードに変更され、下からB – D – F – A♭とBディミニッシュコードが示唆されている。解決感万歳だ。何とカッコいいのであろうか。

<Goodbye Pork Pie Hat>でもそうだったが、ベックはブルージーなソロを取るためにソロセクションのコードを変更することを好む。この曲でもここがまた面白い。ソロセクションのコード進行を採譜してみた。

最初のA#-7はPhrygianではなくA#ブルースペンタトニックだ。そして続くメジャーコードは全てドミナントコードに置き換えられ、ブルージーなフレーズが自由自在に出せるように変更されている。B7にわざわざ#11がヴォイシングされているのは、直前のA#ブルースペンタトニックがそっくりそのまま継続できるようにだ。この後が実に面白い。なぜCMaj7(#11)がC/D、つまりDドミナントに置き換えられているのか、その理由はCの#11音であるF#音をDコードの3度音として残して、Dコードとしてブルージーなソロを取るためだ。なんと周到な。唸ってしまう。

ベックのソロとキーボードのソロが終わってヘッドに戻って曲が終了するのかと思いきや、突然ベックのギターが新しいパターンでグルーヴし始める。すぐにフェードアウトするので、これは単にアウトロ(イントロの反対)なのだが、これまたすごい。微妙な音程の揺れがまあカッコいいこと。音程の揺れ抜きで採譜して見た。このベックの4ビート+½のグルーヴ感は魔法のようだ。

おまけ

余談だが、最初に少しご紹介したが、今回ジェフ・ベックが亡くなった細菌性髄膜炎とは10代の若者がパーティーとかで感染して来る怖い病気だと理解する。昔から恐れられている病気なのに一般人の危機感が低いのは、殆どの被害者が10代だからなのではないかと思う。ベックの歳で、しかもパーティー嫌いのベックがこの病気に感染したとは実にショックだった。苦しんで死ぬ病気なので、ワクチンの普及がTVコマーシャルなどで促されている。

昔TVでしょっちゅう流れていたコマーシャルをご紹介したい。筆者の意図は病気と全く関係ない。このコマーシャルにはアメリカのビート感を分かりやすく見せてくれる一コマがあり、普段生徒に見せて便利に借用しているので、せっかくだからご紹介したいと思った。ベックとは全く関係ないことをご理解頂きたい。

このコマーシャルは、細菌性髄膜炎に感染してしまった子供が苦しむ姿から始まり、そこから映像が逆回しになる。つまりワクチンを受けておけばこんなことにならなかったのに、というメッセージだ。筆者がお見せしたいのは、このパーティーでの手拍子だ。逆回しなのでグルーヴ感が良くわかるのである。手の開く速さと打つ速さの違いをご覧頂きたい。筆者の外国人生徒はこれを見ると手拍子が断然上手くなるのである。この手拍子の部分をキュー出ししておいた ↓ 3秒くらいのものなので、是非何度でも巻き戻してお楽しみ下さい。