ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #82 R.I.P. Warren Bernhardt <Modern Times>

1週間前、(2022年)8月19日にWarren Bernhardt(ウォーレン・バーンハート)が83歳で亡くなった。自然死と発表されているが急死だったようだ。Mike Mainieri(マイク・マイニエリ)、Peter Erskine(ピーター・アースキン)、Steve Gadd(スティーヴ・ガッド)などの朋友たちがFacebookで深い悲しみを訴えていた。人望が厚かったのであろう。バーンハートはもっと評価されるべきアーティストだと常々思っていた筆者だった。

筆者にとってウォーレン・バーンハートと言えば、マイニエリとのモントルーでのデュオの『Free Smile』(1978) 、ブレッカー兄弟目当てで手に入れた『Blue Montreux』(1979)、それと「Steps Ahead」の『Modern Times』(1984) なのだが、実は購入した順番は逆で、結局一番聴いたのが『Free Smile』だった。ジャズを聴き始めた80年代終わりの頃の話だ。彼の演奏に魅せられた理由は、まず彼の独特なタイム感だ。彼は全ての音をマルカートで演奏する。どんなに速いフレーズでも、だ。そのテクニックは半端じゃない。これはWynton Kelly(ウィントン・ケリー)やBill Evans(ビル・エヴァンス)の奏法を継承しているが、タイム感が全く違う。バーンハートのタイム感はケリーやエヴァンスの跳ねるタイム感と違い、思いっきりビハインド・ザ・ビートだ。それもシャッフルのような黒人のタイム感ではない。まさに彼独特のスイング感で、これが実に気持ち良い。もう一つの魅力は彼のヴォイシングだ。筆者にとってバーンハートのヴォイシングと言えば、Major 7thコードの第7音をベース音にする、メジャーコードだというのにミステリアスなサウンドを醸し出すあのサウンドだ。この概念自体は新しくない。ハイブリッドコードと言えばRandy Brecker(ランディ・ブレッカー)だ。当時筆者はランディの譜面を必死でトランスクライブしたものだった。ランディはオルタード・テンションをベース音にするハイブリッド・コードで斬新なサウンドを創り出した。但しMajor 7th音をベースに持って来て根音と不協和音を作り出す手法は、常々バーンハートのアイデアではないかと感じている。反面バーンハートは驚くほどシンプルなトライアッドを展開形で挿入する。不協和音の間に挿入されるそのタイミングが見事なのだ。7度音を含まない9thコード(正確にはadd2コード)の多用も注目したい。これはジャズ以外の音楽から得た経験がものを言っているのだと思う。ちなみに、彼の音色の美しさも忘れてはならない。

そして、彼のオリジナル曲の数々の魅力だ。今回取り上げる『Modern Times』のタイトル曲、『Blue Montreux』の<Floating>、『Free Smile』のタイトル曲とオープニング曲の<Praise>等だ。もうひとつ、忘れてはならないのが「Steps」の『Smokin’ In The Pit』(1981) に収められている、筆者に強力なインパクトを与えた<Sara’s Touch>がバーンハートの作曲によるものだった。ちなみにアルバム参加はしていない。そのバーンハート本人、ほとんど正式な音楽教育を受けていない。今回この記事を書くにあたり彼のことを知りたくてネット検索に時間を費やしたが、ほとんどと言って良いほど情報がなかった。また、見つかった記事の内容は、どれも同じようなものであった。唯一有益だったのは、YouTube(→)で見つけた10年前に行われた1時間20分強のインタビューだったので、今回はそれを元に進めてみたいと思う。

運命のピアニスト

前回取り上げたCécile McLorin Salvant(シシール・マクロリン・サルヴァント)同様、バーンハートも音楽をやろうと思って成功したのではない。真面目な彼は、正式な音楽教育を受けていないのだから自分を作曲家と呼ぶわけにはいかないと言い、また他人がリーダの下でサポーティング・ミュージシャンとして学ぶことの方が好きだと語る。そんな彼は長年NYのファースト・コール・スタジオ・ミュージシャンの座に着き、the National Academy of Recording Arts and Science’s (NARAS) Most Valuable Player Award(最も重要な演奏家)というアカデミー賞を受けているらしい。だが彼は家のローンと子供の学費に必要なスタジオの仕事をするだけで、例えば夏の稼ぎ期には子供を連れて湖畔のロッジにキャンプに行き、不在にしていても仕事を干されることがなかったことを不思議がっていた。

「自分はピアニストになる運命だった」と語る、この彼の経歴が実に興味深い。彼は1938年11月13日にウィスコンシン州ウォーソー(Wausau)に生まれ、彼が5歳の時家族ごとNYに移住することになる。生地であるウォーソーはライル・メイズが生まれ育ったワウサーキ(Wausaukee)よりも車で西に2時間ほど州都に近い位置だ。ライル・メイズを取り上げた時にも触れたが、筆者が受けるこの地域の文化は特殊だ。「勤勉」という形容詞が当てはまるかも知れない。バーンハートが若い頃にNYCで活躍していた頃の映像を見ると、ちょっとダサいチョッキを着た茶髪のマッシュルーム頭のずんぐりむっくりで、およそカッコいいという形容詞は当てはまらないが、温和な性格が窺われる笑顔が素敵だ。ところが今回見た2012年のインタビューでの彼は全く別人だった。痩せ気味に引き締まっていて、ちょっと気難しそうな雰囲気を醸し出す話し方だった。

バーンハートの父親、ラリーは著名なクラシックのピアニストで、母親の強い意向で父親からピアノを習い始める。家には常に著名な指揮者や音楽家が入り浸り、しょっちゅうピアノを披露させられたそうだ。これがつまりバーンハート幼少期の音楽体験だった。特にロシアから亡命して来たショパン弾きピアニスト、Josef Lhévinne(ヨゼフ・レヴィーン)とは懇意で、バーンハートはヨゼフの演奏を聞かなければ寝付かなかったらしい。そのバーンハートはピアノの下でしか寝付かず、小さい時の記憶は全てピアノの共鳴版を見ながら寝たことだと語る。そして6歳の時にはすでにリサイタルを開いている。プログラムはメンデルスゾーン、ベートーベン、バッハ、それとジョスカン・デ・プレだったそうだ。「生まれた時からピアノの弾き方を知っていたようだ」と語るバーンハート、ヨゼフからレッスンを受けることもたまにあったがそれも9歳までだったそうだ。父親から教わっていたのであろうか。身内に習うのは大変チャレンジングなことだということを筆者は身をもって体験している。

バーンハートが13歳の時、彼の父親、ラリーがあっさり急死してしてしまう。ここでバーンハートはキッパリと音楽をやめてしまう。音楽に触れると父親を思い出してつらすぎたからだそうだ。シカゴ州立大学に入り、有機化学と原子物理学を専攻した。ここで運命が訪れる。シカゴ州立大学はシカゴ南部のゲトー地域にあり、大学の周りには当時50〜100軒のジャズクラブがあった。そこでOscar Peterson(オスカー・ピーターソン)を手の届く距離で目撃し、一挙にジャズの虜になった。Wynton Kelly(ウィントン・ケリー)やErroll Garner(エロール・ガーナー)などの虜にもなった。ジャズを演奏し始めると、黒人ミュージシャンたちが白人差別なく色々教えてくれた。そのコードのヴォイシングはこっちの方がいい、とか、ドラムを聞け、とかだったそうだ。Herbie Hancock(ハービー・ハンコック)が新人仲間で、Jack DeJohnette(ジャック・ディジョネット)がまだピアニストをやっていた頃の話しだ。2ヶ月で稼げるようになったのでとっとと大学をやめた。

「オスカー・ピーターソンやウィントン・ケリーの手を、手の届く距離で見たら誰だってノックアウトされるさ。」

本人が「自分がピアニストになるのは運命だった」と言っている意味がお分かりであろう。

バーンハートは1961年にシカゴのPaul Winter(ポール・ウィンター)セクステットに参加した。ポールがニューエイジではなく、まだハード・バップをやってる頃の話だ。バンドは1962年にIntercollegiate Jazz Festivalのコンテストに当選し、ワシントンDCで華々しくデビューするとコロンビア・レコードがすぐに契約して来た。丁度ケネディ大統領が就任し、南アメリカに大使として6ヶ月間演奏旅行に行ってくれと依頼される。帰米すると今度はホワイトハウスでの史上初のジャズ・コンサートの出演を依頼された。ジャズを演奏することに反対だったバーンハートの母親もさすがに、直接ジャクリーン・ケネディからホワイトハウスの息子が出演する演奏会に招待されたのだから、有頂天でジャズだろうがなんだろうが関係なくなったそうだ。ホワイトハウスでのコンサートのあとコロンビア・レコードはバンドを丸ごとNYCに移住させた。

筆者が若い頃の話だが、バーンハートの朋友、Bob Mintzer(ボブ・ミンツァー)がNYC移住時の思い出話を面白おかしく話してくれたことがある。最初の1年は仕事がなく、つらかったが我慢するのは最初の1年だけだからと周りのみんなが励ましてくれたので頑張った、と言っていた。バーンハートはインタビューでも自分はその苦労をしていないと話していた。何せNYC移住2週目にして、コロンビア・レコードの計らいでヴィレッジ・ヴァンガードに1週間の出演が決まっており、そのほかのギグでも稼いでいた。もちろん物価も違う。当時ヴァンガードに1週間出演したサイドミュージシャンのギャラはリーダーの半額の$86(現在の12万円相当)、彼が1軒屋の1フロアを借りていたその家賃は月$100だったそうだ。余裕があったのではなかったので、どこのクラブでも「ビール1本野郎」というあだ名をつけられていたと談笑していた。

Bill Evans

まだまだ「運命」は続く。NYCに到着したその日、ダウンビート誌のGene Lees(ジーン・リース)が、今ビル・エヴァンスと朝飯を食ってるんだけど、君も来ないか?と電話して来た。既にエヴァンスのファンだったから一目散に飛んでいった。

「『Portrait in Jazz』を聴いた時に、オスカー・ピーターソンやウィントン・ケリーやエロール・ガーナーという自分にとってのヒーロ達は、ビル・エヴァンスに取って代わられたからね。」

エヴァンスはその夜ヴァンガードに出演だったので行くと、なんとエヴァンスが自分の席を客席に用意してくれていた。その席はエヴァンスの背中数センチの位置で、演奏が始まるとエヴァンスの鍵盤に釘付けだった。そこから毎晩、エヴァンスかマイルスを見るために徘徊したそうだ。

この後エヴァンスはバーンハートのアパートに2年も住み着くことになる。なんという運命であろう。エヴァンスがヘロインでお金に困っていたという訳ではない。バーンハートをスパークリング・パートにしたのだったと思う。最初は朝9時頃フラッと遊びに来て、そのまま4手で夜の11時頃まで弾きまくった。オーケストラのスコアの初見や、もちろんジャズのスタンダードなどもジャムりまくっているうちに、気がついたらエヴァンスが住み着いていた、とバーンハートは語る。

エヴァンスが何かを教えてくれたという訳ではなかったそうだ。

「君が自分を発見することの邪魔はしたくないからね。」

エヴァンスにとっての音楽演奏行為は、自分を発見するためのプロセスなのだそうだ。だが、バーンハートが練習していると、ソファーで新聞を読んでいるエヴァンスが突然「左手でメロディーを弾いて右手でそれぞれのコードに対するダイアトニックの三度を8分音符で下降してみろ」などと言ったそうだ。もちろんエヴァンスが練習してる時は目を皿にしてエヴァンスの手を凝視していたそうだ。エヴァンスは初見の鬼で、エヴァンスのおかげで自分も初見に強くなり、これがスタジオ・ミュージシャンとして随分と役に立ったらしい。

フュージョン

筆者はどうもこのジャンル名が苦手である。どうしても80年代の、キック(日本で言う「仕掛け」)だらけのスタイルの音楽の代名詞となっているような気がするが、あのキックがまず苦手だ。どうしてもグルーヴが止まってしまうからだ。今回このバーンハートのインタビューで、彼が面白いことを言っていた。

「フュージョンってのは、ジャンルに拘らず、好きな音楽を好きに演奏することを言うのさ。自分は恐らく最初のフュージョンバンドのメンバーだった。Jeremy Steig(ジェレミー・スタイグ)、Randy Brecker(ランディ・ブレッカー)、Joe Beck(ジョー・ベック)とかと始めたバンドだ。最初にビレッジ・ゲートに2週間出演する契約を取ったんだが、最初のセットの途中でマネージャーが飛んできて、2週間分のギャラは払うからすぐに演奏をやめてくれ。我々にはこの音楽は無理だ、と言うのさ。進みすぎてたんだろうなあ。」

それにしてもちゃんとギャラが出たのには驚いた。バーンハートには幸運を引っ張り込む才能もあったのかも知れない。

バーンハートには色々な人生ルールがあるらしい。そのひとつに「純粋主義者になってはいけない」と言うのがあるそうだ。つまりジャンルに忠実に、例えばジャズはこうあるべきだ、などという考えは絶対に持ってはいけないということだ。スタジオ・ミュージシャンとしてファーストコールだったバーンハート、最初は生活費のためにこなしたスタジオの仕事もあったようだが、必要以上に稼ぐ必要性を感じない彼は仕事を選んだ。モリコーネやオガーマンの映画音楽や、一つのコードが延々と続くフォークソングなども、歌手を気に入れば自分へのチャレンジとして楽しんだ。バーンハートは2年間、Steely Dan(スティーリー・ダン)の音楽監督を務めた。このバンドにはクリス・ポッターやピーター・アースキンやデニス・チェンバースが居り、かなりエキサイティングな演奏をしていた(YouTube→)。その他にもサイモンとガーファンクルの世界ツアー、アート・ガーファンクルのヨーロッパツアーなどが、音楽的に多くを学んだ良い思い出だと語っていた。蛇足だが、スティーリー・ダンというバンド名はどこから来たかご存じであろうか。これは『裸のランチ(Naked Lunch)』(1959) というWilliam S. Burroughs(ウィリアム S. バロウズ)作の長編小説に登場する蒸気仕かけの男性器の張り型の名前だそうだ。苦笑する。

『Modern Times』

マイク・マイニエリ、Michael Brecker(マイケル・ブレッカー)、Don Grolnick(ドン・グロルニック)、Eddie Gomez(エディー・ゴメス)、スティーヴ・ガッドの5人で「Steps」として1979年に発足したこのバンドは、ブレッカー兄弟がスタジオ・ミュージシャン仲間と自分達のためのセッションを楽しむためにNYCで開いたジャズクラブ、「Seventh Avenue South」から始まった。その後ドラムは多忙なガッドからアースキンに代わり、ピアノもEliane Elias(イリアーヌ・イリアス)に代わり、バンド名も法的事情から「Steps Ahead」に変った。このアルバムはその5枚目に当たる。ピアノがバーンハートに交代し、そこから2年の在籍となった。

「このバンドはマイニエリのプロジェクトだが、事実上はリーダー不在の共同体バンドで、意見が全員一致しなければ前に進まない、かなりチャレンジングな環境のバンドだった。」

サポーティング・ミュージシャンとして学び取ることを好んだバーンハートには慣れない環境だったのかも知れない。このアルバムが発表された1984年当時筆者はまだジャズをそれほど聴いていなかったので、アルバムを手に入れたのは相当後のことなのだが、購入した時困惑したのを覚えている。それまでのSteps/Steps Aheadアルバムでは熱いソロが満載だった。筆者は特にマイケル・ブレッカーのフレーズを盗むために聴き込んでいた訳だが、マイニエリの演奏も好きだったし、なんと言っても筆者はクラシック以外の音楽を知る前からゴメスのファンだったわけだ(ご興味のある読者はこちらをご覧ください)。それがこのアルバムではゴメスのベースが殆ど不在で、シンセサイザー多用のアルバム全体像も今までのインプロビゼーション バリバリの内容から比べるとすっかりおとなしいものに変っていた。物足りなさを感じながらも結局何度も聴いたのは、バーンハートのピアノの素晴らしさに魅かれたからだ。ところで、実はこの音楽内容の変化はシンセサイザーの魔術師でもあったバーンハートの影響らしい。シンセサイザーをこれだけ使えるのに、ソロは必ずピアノかRhodesのみというのも徹底している。

結局このアルバムを最後にゴメスのアップライト・ベース(日本ではウッド・ベース)からVictor Bailey(ヴィクター・ベイリー)のエレクトリック・ベースに交代し、『Magnetic(1986)』ではファンク系のエキサイティングな音楽へと進展して行ったが、続く『N.Y.C.(1989)』からはマイケル・ブレッカーが抜け、音楽の内容も筆者にとってはそれほどエキサイトするものではなく、すっかり離れてしまった。

<Modern Times>

さて、バーンハート作曲のアルバム・タイトル曲の解説に入るが、実に巧妙に書かれており、かなり専門的な解説になる危険性があるので、今回は軽く流す程度にしたいと思う。もしもっと詳しく知りたいと思われる読者がいたしたら、是非コメント欄に書き込みをお願いします。最近、専門的すぎるとのご意見をいくつか頂いたので、どの程度深く掘り下げて良いのか迷う次第です。

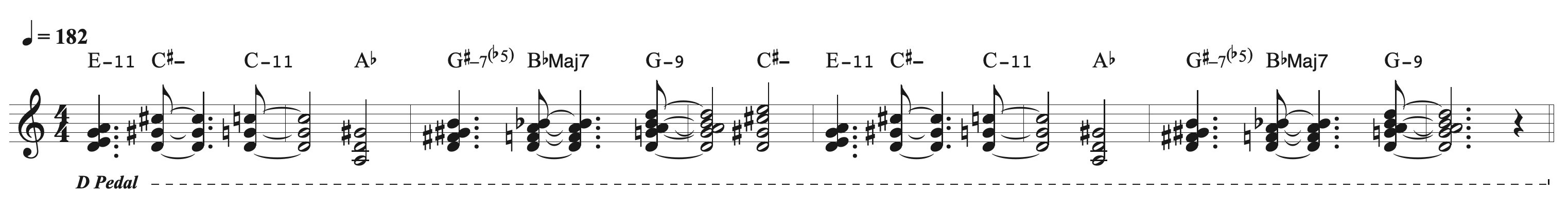

まず冒頭はアルペジエーターで始まるのだが、よく聞くとアルペジエーターは使用しておらず、そう聴こえるようにバーンハートもしくはマイニエリが実際に演奏しているようだ。これには驚いた。曲の進行に沿って擬似アルペジエーターの音を追っていると実に面白い音使いをしていることに気が付く。そこにフェードインする第一テーマがびっくり仰天だった。ジャイアント・ステップス並のコード進行なのだ。採譜した。

注目したいのはDペダル、つまりベース音はDを保持している。この効果はDメジャーという調性が感じ取られるような効果を持っているが、実際のコード進行は目まぐるしく変化する。しかも80年代フュージョン然としたキックだらけだ。それでもグルーヴ感が死なないのは、アルペジエーターを疑似した8分音符の羅列の効果だ。ものすごいアイデアだと思う。

コードとDペダルの関係を見ると、C#-コードに対するDのみ目を引くが、このC#-コードは実はD Major7コードの7th、9th、#11thから構成されているだけのことだ。この進行の巧妙さは、最初のE-はD Ionian(正確にはE Dorian)、次のC#-でD Lydian、そこから♭系のコードに発展し、4小節フレーズの最後にまたD Lydianに戻る、という実にうまく考えられた進行なのだ。

この4小節フレーズの第一テーマをイントロとしてヘッド(日本でいうテーマ)が入るのかと思いきや、ここでまた思いっきり驚かされる。ヘッドの採譜をご覧頂きたい。

まず最初の16小節だ。第一テーマが挿入されるのは、なんとヘッドの3小節目からだ。頭の2小節は、あたかも前の第一テーマの延長のように、または新しい第二テーマが始まるかのごとく、しかもキックではなくダウンビートなのだ。よく聴いていなければ聞き逃すかも知れない変化だが、メロディーを浮き立たせる効果を作り出している。そして後半の16小節は第一テーマを再現させている。ここで最初の8小節と最後の8小節を比べてご覧いただきたい。キックの位置が2小節ずれているのがお分かり頂けると思う。なんと奇抜な。

さて、メロディーとコードがぶつかっている箇所が多々あることにお気付きだろうか。例えば2小節目のD♭コードに対するAは5度音のA♭と半音でぶつかっている。その他にもC-コードに対するF#やE音などもコードのアイデンティティーを破壊するほどぶつかっている。なぜこれが成立するのか。その理由は「Unity(統一性)』だ。筆者も好んで使う手法だが、俗にいう二階建て構造の音楽だ。つまり、このキックで進むコード進行はパターン化されており、独立したレイヤーに聞こえ、それに対してメロディーはシンプルなDメジャーのラインを半分のテンポで形成しているので、別の独立したレイヤーに聴こえるのだ。ゾクゾクする。

このアルバムに於いてこの曲で嬉しいのは、短いが素晴らしいゴメスのベースソロが挿入されていることだ。同じコード進行でマイニエリのソロも登場する。ソロセクションのコード進行を採譜して見た。

お分かり頂けるだろうか。第一テーマの進行をしっかりと継承している。しかもインプロビゼーションするのが楽しくなるような進行だ。ちなみに最後のB♭/Aコードが、前述したミステリアスなサウンドを醸し出すバーンハートのMajor 7thコードの7th音をベース音に展開したものだ。

ゴメスのソロ、マイニエリのソロ、それぞれの前後に80年代フュージョン特有の仕掛けを間奏として挿入し、最後にバーンハートも同じコード進行でソロを取る。だが、なんと最後の2小節で主調のD MajorコードをC#ベースで弾いて、次にいきなり長3度上昇して転調する。いや、実は筆者は採譜するまで転調に気がつかなかった。それほど自然に移行したのだ。しかし転調したと言ってもコード進行は単純に長3度上がったのではない。採譜してみた。

ご注意頂きたいのは、ここでも第一テーマが再現されるのは3小節目からだ。単純転調なら3小節目のF#コードはG#-コードであるべきだし、ドップノートはC#ではなくD#であるはずなのだ。自分は作曲家ではないと言うバーンハート、これを全て耳で書いているのだろうか。譜面にしてあることは確かだ。なぜならマイニエリも同時に同じヴォイシングを弾いているからだ。恐るべしバーンハート。

採譜はしなかったが、終わりのヘッドが再現される前に、始まり同様第一テーマがヴァンプされる。そこでバーンハートが見せる短いインプロビゼーションのすごいこと。このキックだらけの、この複雑なコード進行で見事なソロを披露している。是非お楽しみ頂きたい。

スティーリー・ダン, セブンス・アベニュー・サウス, ブレッカー・ブラザーズ, Brecker Brothers, ステップス・アヘッド.Seventh Avenue South, ステップス, Steps, フュージョン, Fusion, NARAS MVP, Mike Mainieri, ウォーレン・バーンハート, Warren Bernhardt, Joe Beck, ジョー・ベック, Peter Erskine, マイク・マイニエリ, Bill Evans, ジェレミー・スタイグ, ビル・エヴァンス, エディー・ゴメス, Jeremy Steig, Eddie Gómez, ピーター・アースキン, ランディ・ブレッカー, Steely Dan, Steps Ahead, Randy Brecker, Michael Brecker, マイケル・ブレッカー, スティーヴ・ガッド, Steve Gadd