ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #57 Snarky Puppy <Alma>

前回No. 267、楽曲解説#56のジェイコブ・コリアーで触れたように、今回はSnarky Puppy(スナーキー・パピー)を取り上げる。このバンドも筆者にとってご機嫌にワクワクさせてくれる存在なのだ。実にいい時代だと思う。グラスパーを中心とするハードコアな若手や、コリアーやスナーキー・パピーなどの、時代を包括して前進し続ける若手達など、こちらが興奮の連続で消耗するほどだ。しかし、この時代を語るならYouTubeの存在がやはり大きい。YouTubeのおかげでこれだけ興奮を持続できると、つくづく思う。大感謝である。

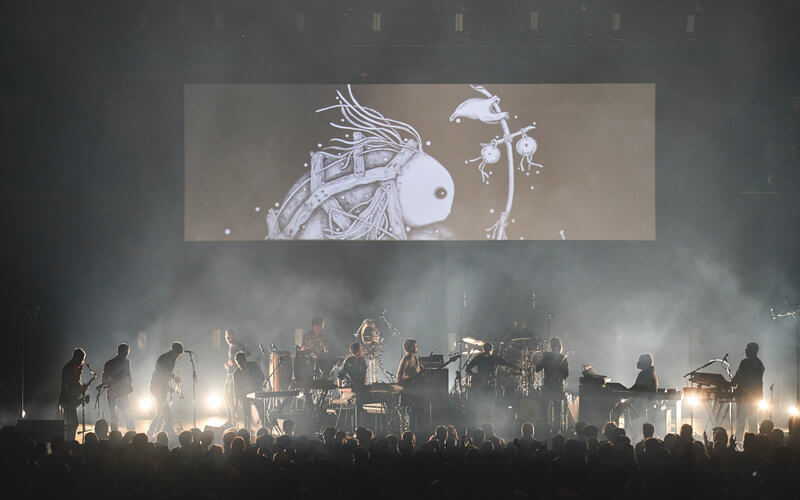

昨年5月10日にやっと初めてSnarky Puppyのライブを観た。それも隣の州のロード・アイランド州まで出かけて、だ。それほど長いこと彼らのライブを観たいと思っていたのだ。なぜなら、彼らは自称ジャムバンドで、セットリストも最初の2、3曲しか決まっておらず、誰がソロを取るか、どれだけソロを取るかもほとんど決まっていないらしい。なのにまるで全部完璧に決められているようにタイトな演奏をする。こんなバンドは他に存在しないと思う。そして、ライブを観て気が付いたのは、笑いながら心から楽しそうに演奏しているのは、リーダーのMichael League(マイケル・リーグ)だけで、残りの全員は真剣そのものだ。もちろんすごいミュージシャン達で、余裕ですごい演奏をしているのだが、ある意味普通のジャズミュージシャン達のステージ風景で、リーグ一人が全員の演奏に反応して、笑ったり驚いたり、本当に始終楽しそうに演奏するのである。

スナーキー・パピーの魅力は、何と言ってもあの唯一無二のグルーヴだ。しかも新鮮なパターンを次々に創り出す。リーグのベースはタイトにドライブし、グルーヴを壊すようなおかずは決して入れない。音数を自制するために4弦しか弾かない、とインタビューで語っていた。だからこそ彼がたまに入れるおかずがむちゃくちゃかっこいい。そして彼の選ぶドラマーはいつも驚異的なスネアを叩く。グラスパー楽派のタイプと全く違い、もっとR&B系だ。しかしよくこれだけスネアの音色だけで興奮させてくれるドラマーを探して来るものだと感心する。そして、スナーキー・パピーはそこらじゅうの音楽を取り入れて自分たちのグルーヴに消化する。アフリカ、ブラジル、ラテン、モロッコなどの影響が違和感なく取り入れられている。だが、彼らの1番の魅力は、ライブでのスリルだ。彼らはスタジオ録音にも客を入れ、一発録りのオーバーダブなし。恐ろしいのはミックスもその場だ。つまり後処理はゼロ(録音エンジニアに合掌)。その録音風景全てをYouTubeで観せてくれ、それが多くのファンを獲得することになった。

リーグはスナーキー・パピーをフージョンバンドと呼ばれることを好まない。「ジャズ・メッセンジャーズ、ミンガス、エリントン、ホット・セブンの延長なんだ。ジャズの伝統を踏まえ、現在の音楽をやっているんだ。」と語る。「全ての曲でインプロし、同じ曲は毎晩違うように演奏されるんだ。昔のジャズとの違いは、曲はインプロのための道具ではなく、インプロをその曲のためにする、ということだ。」

ちなみに、Snarky Puppyを直訳すると「イヤミな子犬」なわけだが、リーグはこの名前の由来を「実につまらない理由で決まった名前なんだ。あんまりおもしろくないから、この名前の由来を公募して誰かに決めてもらおうかと思っているのさ。」と語る。

Visionary(ビジョナリー)Michael League(マイケル・リーグ)

リーグにはVisionaryという形容詞がふさわしい。Visionaryとは、スティーブ・ジョブス同様、他人に見えないビジョンが見え、それを具現化する力がある人のことを言う。リーグの肩書きは、ベース奏者、作曲家、編曲家、プロデューサー、プロモーター、そして、レコードレーベル社長。彼のインタビューを漁ってみた。Downbeat誌は長年Eブックで購読しているので、2016年2月号で表紙になっているのをすぐに思い出した。その他YouTubeにも色々あり、Sweetwaterの2017年のインタビューがなかなかよかった(YouTube → )。また、筆者率いるハシャ・フォーラのギタリスト、Andre Vasconcelos(アンドレ・ヴァスコンセロス)がバークリー音楽大学のために行った2013年のインタビューも面白かった(YouTube → )。本人があまり考えずに話しているのか、詳細が少しずつ違っているので、筆者の独断で編集してお伝えする。

スナーキー・パピーは2002年にノース・テキサス大学でリーグが2年生の時に結成された。彼はアンサンブルクラスに入る試験にパスできず、演奏するには自分のバンドを作るしかなかったと語る。その時のオリジナルメンバー数人は現在もコア・メンバーとして継続している。

このダウンビート誌の表紙の写真のメンバーがそのコアメンバーだ。先頭マイケル・リーグ、2列目左からJay Jennings(ジェイ・ジェニングス:トランペット)、Jason “JT” Thomas(ジェイソン・トーマス:ドラム)、Justin Stanton(ジャスティン・スタントン;キーボード&トランペット)、Chris Bullock(クリス・ビューロック:サックス)、3列目左からMike “Maz” Maher(マイク・マハー:トランペット)、Nate Werth(ネイト・ワース:パーカッション)、Shaun Martin(ショーン・マーティン:キーボード)。もう一人写真から漏れているコアメンバーは、ギターのChris McQueen(クリス・マクイーン)だ。

スナーキー・パピーの特殊性は、バンド・メンバーが大所帯で、コアメンバーも含めローテションすることだ。メンバーの数は19〜23人程度と言われているが、実際ステージに上がるのは13人程度だ。筆者が観た昨年のステージは9人だった。筆者率いるハシャ・フォーラにも参加してもらったパーカッションの小川慶太くんもローテーションに入っているのが嬉しい。筆者が初めて観たYouTubeは、2014年の『We Like It Here』からの<Lingus>で、バンドはゲストの弦楽四重奏を除いて16人編成。キーボード4人、ギター3人、パーカッションが3人だ。筆者がコリアーの楽曲解説で触れた『Family Dinner Volume 2』では、この上ドラムが二人、ベースとスーザホーンがダブルになってゴリゴリにグルーヴする。突発要因が多いバンドがこれほど大所帯だとかなり危険を伴う。実はこれを実現させるにはかなり驚きの秘密があった。

鬼監督マイケル・リーグ?

リーグはメンバーに譜面を渡さない。自作曲も、他人の曲のアレンジも、全て自分が全員のパートをRhodes(ローズ)で弾いて録音し、リハーサル前に覚えさせる。全員のパートを、だ。つまり全員どれが自分のパートだかわからないので、全てのパートを覚えなくてはいけない。だから誰かがソロを取り始めれば即座に自分がそのパートをカバーできるわけだ。これは大変な作業だが、理にかなっている。

余談だが、先日アート・ブレイキーの元で長く活躍したテナー奏者、Bill Pierce(ビル・ピアース)がFacebookで、曲のメロディーと進行を暗譜しないでどうやってインプロするんだ、と言うようなことを書いていた。長くバークリーで学部長を努めた人なので、学生を戒めてのコメントだと思う。筆者も長い間暗譜できなくて苦労したクチだ。クラシックで譜面に頼ることに慣れてしまっていたこともあるが、バークリー音楽大学やニューイングランド音楽院では将来のスタジオ仕事に備えてなのか、初見のトレーニングを重視しているようだった。そうそう、こんな思い出話がある。筆者がアメリカ移住早々、黒人のピアノトリオに雇われていたことがある。ほとんどのレパートリーはスタンダードなのだが、筆者はどうにも暗譜が出来ない。「恥ずかしいから譜面台置くのはやめてくれ。」と言われたのに対し、「ぼくは自分を毎晩再起動してメモリーをパージするから、嫌なことも覚えてないし、いいことももちろん覚えてないけど、それはそれでいつも新鮮で便利なんだ。」と言ったら大ウケし、「しようがないなあ、じゃあ床に譜面置いていいよ。」と許してもらった。その後も随分と長い間、譜面に書いてある進行を目で追うのだからマイケル・ブレッカーのように2階建や3階建のハーモニーを捏造してインプロができるのだと信じていたが、結局色々な理由からそれは間違いだったと気づいたものだった。困るのは、記憶力の悪さは未だに筆者の専売特許なのだ。これは一生治らない、が、少なくとも自分のバンドでは暗譜する努力をしているし、ツアーに雇われた時もだ。

話をリーグに戻す。前述したように、スナーキー・パピーはメンバーをローテーションする。元々はメンバーがサブ(Substitute:日本語ではトラ)を送り入れた時、そのサブがいい演奏をしたし、せっかくリハーサルもしたのだから次も頼もう、というのは我々バンドリーダーが常に経験することだが、リーグの場合、じゃあギター2本にしよう、キーボードも2人にしよう、とどんどん増やしたりする。さらにツアー中にメンバーの入れ替えをする。これも尋常じゃない。マンネリ化を防ぐためだそうだ。恐怖なのは、スナーキー・パピーに呼ばれた場合、この全曲全パートの耳コピー暗譜が待っているのだ。これに関してリーグは、「進行中の電車に飛び乗るようなものさ。乗り込んじゃえばOKだし、乗りそこなえば置いていかれるだけだ。」

インタビューでリーグは、バンド発足の2004年から『Sylva』で2回目のグラミー賞を受賞した2015年まで、バンドは無名だったと言う。受賞した時に新生バンドと言われたが、バンドはアメリカ全土の、ピザ屋の地下を含めクラブというクラブ全てを10年以上ツアーして回り続けており、行く先々で知人のアパートの床で雑魚寝しても、全員毎日が楽しく、つらいと思ったことはない、と語る。毎晩違う演奏をするということに誇りを持っているようだ。ただし、2010年作の『Tell Your Friends』あたりまではメンバーのローテーションもそれほど見られず、現在の彼らの音楽に比べてだいぶんとおとなしい。リーグはのこのアレンジのやり方、つまり全員が全員のパートを覚え、即興的に進めるこのやり方を定着させるためにこの11年間が必要だったのであり、この11年間で自分たちの音楽がどうあるべきかを模索して画一したと語る。この、「自分たちの」が興味深い。彼は自分のことをinstigator(辞書では扇動者だが、日常の用途では「モーティベーションを与える人」というような意味の言葉)と呼ぶ。つまり、きっかけを作って、あとは誰かが次のきっかけを作り、それをまとめる、ということらしい。キューは、やれ、と、やめろ、しかないそうで、それ以外は、表情でおまえソロとれ、ぐらいだと説明する。

マイケル・リーグ、音楽理論を語る

リーグは耳で作曲する。常に次にどこに行きたいかを耳で確かめると語る。インタビューで、理論は分析する時に必要なもので、演奏には関係ない、と言ったところで、Sweetwaterのインタビューアーが、だけどあなたは大学で理論をマスターしているし、グラミーを受賞した『Sylva』のオーケストラの譜面は自分で書いたのでしょう、と言った。彼はそれに対して、「ああ、そうだね、確かにその通りだし、よく考えてみたらリハーサル中に理論は役に立ってるなあ。誰かがいいコードを弾いた時に、それなら次にこのコードに移行しよう。じゃあきみはルート、きみは3度、きみは#5の音吹いてね、とかしょっちゅうやってるなあ。」と答えた。「理論を勉強すると自分の創造力がダメになると言う奴がいるが、馬鹿げているね。例えば作家だったら、ボキャブラリーをたくさん知っていた方がいいに決まってる。知っているから選択肢が生まれるので、知らなければ選択肢がないということだからね。」筆者が生徒に日頃から口を酸っぱくして言っていることなので、これを聞いて嬉しかった。ちなみに、この理論を知り尽くしたのちに耳に頼った作曲をするのは、これもジェイコブ・コリアーと同じだ。

ちなみにこのオーケストラというのがまた尋常じゃない。リーグがオランダのMetropole Orkestに指定したオーケストラ編成は、第一バイオリン10本、第二バイオリン8本、ビオラ6本、チェロ5本、コンバス3本、とバランス的には一般的だが、これに対してフルート3本、クラリネット系持ち替え5本、ホルン4本、トロンボーン3本、ベーストロンボーン1本、チューバ1本、パーカッション2台、トランペットは無しだ。これに12人編成のSnarky Puppyが加わる。実に奇抜な編成で、リーグはオーケストレーションまでマスターしていることがうかがえる。この、耳で作曲し、譜面を読ませないバンド管理とのギャップが実に興味深い。

ビジネスマン、マイケル・リーグ

リーグは100%独立して音楽制作をするために2012年にレコード会社「GroundUP」を設立した。この名前の意味は「一からやる」だ。この時リーグ28歳。また、スナーキー・パピーは数多くゲスト歌手を迎えており、その歌手が無名であった場合はレコードをプロデュースするという目的もあるらしい。

スナーキー・パピーが有名になったのは、ジェイコブ・コリアー同様YouTubeだ。ただし、リーグのやり方は、前述のようにスタジオ録音に観客を入れ(観客全員にヘッドフォーンを支給)テレビ放送レベルのビデオ収録をしてYouTubeで公開し続けた。前述の2014年の『We Like It Here』からの<Lingus>でのCory Henry(コーリー・ヘンリー)のシンセ・ソロがものすごい反響で筆者の耳にも届いた(YouTube → )この動画、何度観たことだろう。しかし、こういう公開の仕方ではアルバムが売れなくならないか、と心配をしていたら、どうやらこれらのプロジェクトは全てGrant(グラント)で賄われているらしい。グラントとは助成金のことで、例えば筆者がもう何十年も在籍しているJazz Composers Alliance Orchestraは、マサチューセッツ州の芸術基金というグラントで賄われている。このグラントを取得するというのは非常に難しい作業で、まず行政側を納得させるだけの活動案件の作成と、実績を証明する資料作成を完璧にしなければ取り合ってももらえない。やっと取り合ってもらえても今度は競争相手より突出していなければならない。このグラントを取得し続けて、ただアルバムを作るだけでなく、しっかり新しいアイデアでどんどん突き進んでいくリーグの才能に憧れてしまう。そんな彼は、プロデュースするのは大好きだが、ビジネスは好きではない、と語る。「スケジュールをこなすのは苦手なんだ。昔のミュージシャンはすごい演奏さえしてればよかったのかもしれないが、今はそういう時代じゃなくなってしまった。もし4時間テキストメッセージ(SMS)の返事をしなかったらみんな怒るんだよ。だから嫌だけど携帯を持ってリハーサルに入るのさ。サイテーだろう?」

『Live At The Royal Albert Hall』

この3月13日にリリースされたこのライブアルバムは、昨年11月14日のロンドンで5千人収容したライブ模様だ。スナーキー・パピーはライブアルバムをカタログに載せない。2017年のライブアルバムは売り切れの後放置されているだけでなく、ストリーミングサービスからも消えている。。このアルバムもカタログにリストされていないことから、そういう扱いのアルバムになるのかも知れないのですぐに注文したが、残念ながら8月中旬まで届かないのでApple Musicで手に入れた。

筆者は幼少の頃から親譲りの偏頭痛持ちで、人混みが苦手なので大会場で音楽を聴くのが苦手だ。ジャズならやはりクラブで空間共有する方が好きだ。クラシックならもちろんホールの残響を楽しみたいが、椅子が悪いと閉口する。ところが最近のポップ系の大会場コンサートは立ち見ではないか。やはり腰が引ける。数年前にレニーニを立ち見で見た時は疲れてしまって楽しめなかったのを思い出す。だがスナーキー・パピーだけはクラブでは興奮が半減する気がするのだ。何かの記事が取り上げていたが、彼らは大会場でのコンサートを完璧なショーにするアートを極めているのだ。これはビヨンセやマドンナなどの大掛かりなショーとは全く別次元だ。まずFOH(Front Of House:PAエンジニア)の技量がともかくすごいし、これだけ突発要因を含むバンドの演奏を熟知している。誰がソロを突発的に取ってもミスらないし、バランスや音質も素晴らしい。ライティングも何がどうと説明できないが、これも素晴らしかった。筆者は立ち見に不安を持ちながらも随分と早めに会場に着き、かぶりつきの位置を確保した。大正解であった。

このライブアルバムの収録曲は、予想通り昨年発表の『Immigrance』からのものが多いのだが、思いっきり古い2007年リリースの『The World Is Getting Smaller』から2曲演奏されている。一つは<Intelligent Design>で、もう一つは今回取り上げた<Alma>だ。12年の歳月が経っているわけだが、興味のある方は是非聴き比べて頂きたい。筆者はこのグルーヴ感の変貌ぶりに拍手を送りたい。ところで、前述したがこのアルバムはその場でミックスしたもので、後処理はマスタリングだけだ。このエンジニアの技術には心から感嘆する。

<Alma>

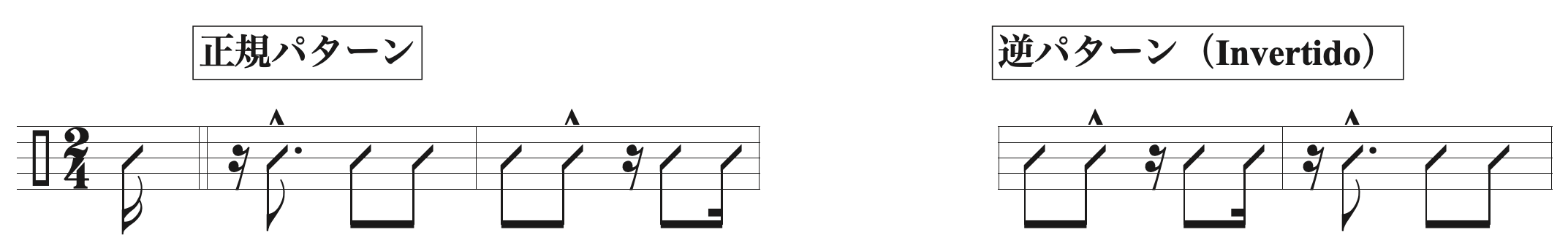

この曲はブラジルのサンバのスタイルの一つ、Partido Alto(パッチード・アウトまたはパルチード・アウト)に使われるリズムパターンをモチーフにしている。そのもっとトラディッショナルなかたちのドキュメンタリーがある。興味のある方は是非ご覧頂きたい。これはPartido Altoのドキュメンタリーで、1曲目からこのパターンが登場する(YouTube → )。だがスナーキー・パピーはブラジル音楽をやろうとしているわけではない。パターンは同じでもグルーヴ感が違う。まずPartido Altoの正規パターンと、1小節目と2小節目を逆にしたパターン(Partido Alto Invertido)を見て頂きたい。

逆パターンは上記のドキュメンタリーの14:47のあたりから始まる(YouTube →)。このアクセントが付いている部分がスナーキー・パピーの決定的な違いを表している。例えばブラジルのパーカッション楽器、Cuíca(クイカ)でこのパターンを演奏した場合、このアクセント部分はクイカのhaste(棒の部分)を引っ張る音、つまり跳ね上げる音なのだが、スナーキー・パピーはこれを全くファンクのバックビートとして、レイドバックして下に叩きつけている。サンバとして踊ることはできないかも知れないが、ファンクとしてガンガンに踊れるご機嫌なグルーヴだ。蛇足だが、筆者率いるハシャ・フォーラのデビューアルバムに収録した<Post Noodle>という曲は、この正規パターンと逆バターンを混ぜだ曲で、バンドメンバーのブラジル人たちに思いっきり嫌がられた。リハーサルにリハーサルを重ねてようやっとできるようになると、面白くてしようがないようだったが、ブラジル人は絶対にやらないだろうことをわざとやってみたというわけだ。ご興味があったら是非聞いてみて下さい(無料ストリーミング → )

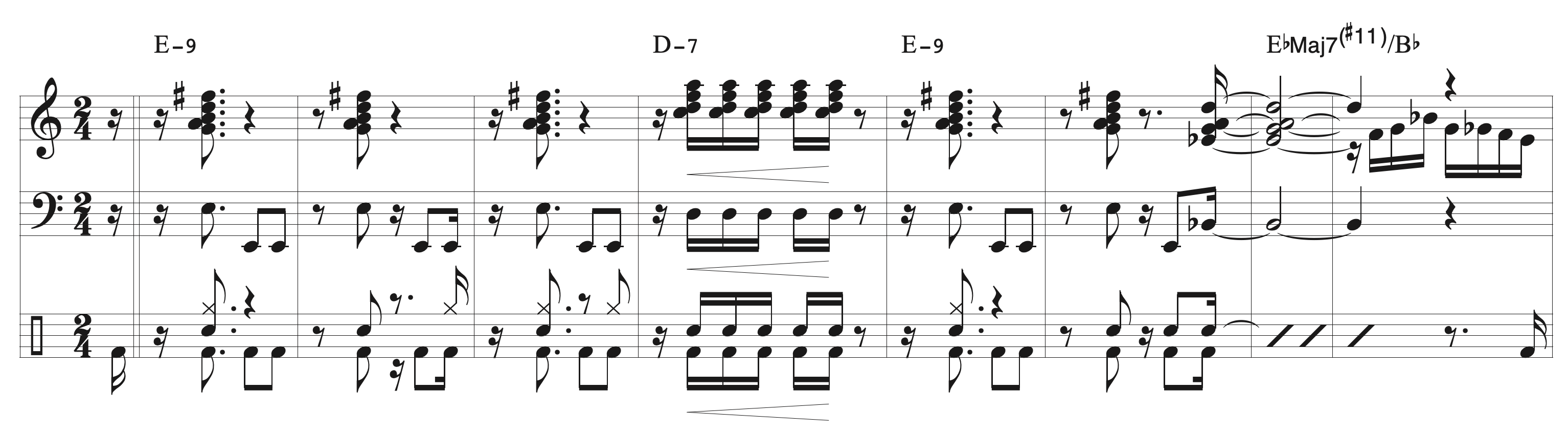

次に、何度も繰り返し登場するこの曲のモチーフを見て頂きたい。

ご覧の通り、この曲は正規パターンを使用している。注目したいのは4小節目で、この16分音符のクレッシェンドはブラジル音楽では、ない。あからさまにブラジル音楽をやろうとしているのではないという意思表示だ。コード進行も奇抜だ。調性はEマイナーだが、五度圏を2ステップ内向してD Aeolian(後にメロディーで判明)、Eマイナーに戻って今度は3ステップ内向してB♭メジャーで終わるフレーズだ。但しこの最後のコードはE♭Lydianの展開形で、アボイド音をなくす細工がされている。また、E♭LydianなのでEマイナーに戻りやすいという工夫もある。リーグ本人が耳で書いていると言う通りの進行だ。次にヘッド(テーマ)を見て見よう。

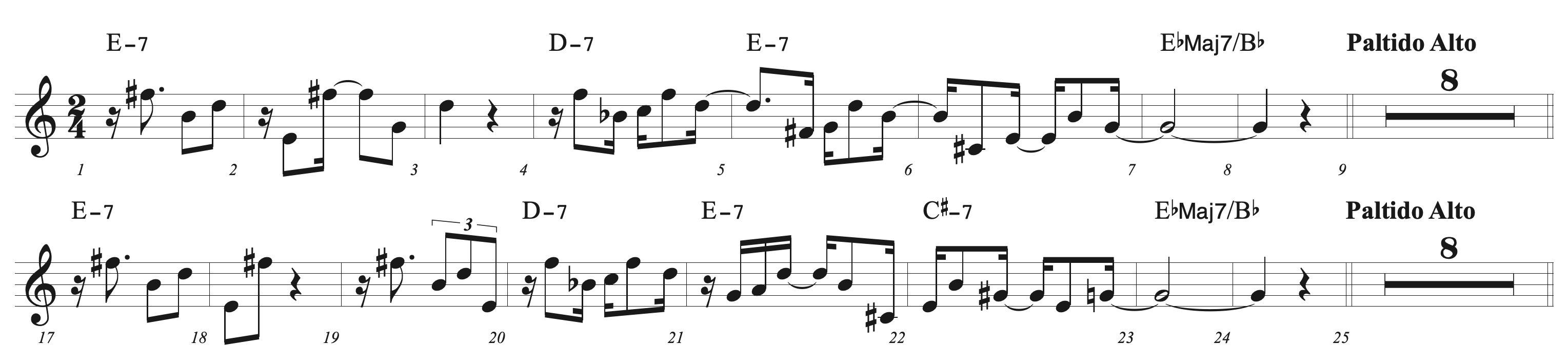

ご覧のようにメロディーのリズムはPartido Altoのパターンと似て非なるもので、そのためここではPartido Altoのパターンをやめて普通のファンク・サンバのパターンとし、ドラムがスルドの2拍目をフロアタムで演奏始める。だから9小節目で再びPartido Altoに戻った時にものすごく効果的だ。これを耳だけで書いている、というのは、前述のように全てを勉強しまくって引き出しに宝がいっぱい詰まっているからなのだ。そして2段目でC#-7を挿入しているのが、何ともおしゃれではないか。しかもその部分のメロディーはEメジャーだ。ともかくかっこいい。繰り返すようだが、このメロディーは全くブラジルでない。ブラジルっぽくしようなどとも考えていない。これはブレッカー・ブラザーズ系のアイデアから来るメロディーだ。

さて、ヘッドが終わったところ、2分34秒位置でむちゃくちゃかっこいいサプライズが入る。

これはMaracatu(マラカトゥ)と言うブラジル北東部で聞かれるリズムパターンだ。注目したいのはギターのパターンだ。わざとMaracatuにならないように、トラディッショナルなロックのパターンを弾いている。これだけはっきりとブラジル音楽をやろうとしているのじゃないという意思表示をし、これだけグルーヴしていれば誰も文句は言わないだろう。再び手前味噌で申し訳ないのだが、Maracatuは筆者も大好きなリズムで、2015年の東京ジャズに呼んで頂いた時にウェイン・ショーターの<E.S.P.>をこのリズムでアレンジして好評をいただいた(YouTube → )。是非ご覧下さい。

このMaracatuの後、テナーのオープンソロに入るが、本当にリーグが語っていたような、この曲のためのソロという印象のインプロで、徐々にバンド全体がファンク・サンバで盛り上がる。それが終わったところで2つ目のサプライズだ。テンポを速くしてパーカッションソロに導くために一旦止まり、ギターが5分37秒位置から始めるパターンがこれだ。

このギターのパターンは、João Bosco(ジョアン・ボスコ)を想わせる。ボスコはサンバの中でこのPartido Altoのギターパターンを挿入することでも知られ、UM CAFÉ LÁ EM CASAという人気ネットTVのホストとして有名なNelson Faria(ネウソン・ファリア)の『ブラジリアン・ギター・ブック』でもPartido Altoの例として取り上げられている。そのファリアとボスコのこの動画をご覧頂きたい(YouTube → )。何はともあれこのグルーヴでここからスナーキー・パピーのパーカッションソロが思う存分繰り広げられるのである。何とも痛快。

インテリ感溢れるグラスパーの新しいグルーヴ感や、クリエイティビティー満載でグルーヴするコリアーと違い、色々な文化の音楽を取り入れながらも、しっかりした構成力とR&B系のビート感でグルーヴするスナーキー・パピー、嫌なこと全て忘れさせてくれます。お楽しみ下さい。

ビル・ピアース, ジャスティン・スタントン, Chris Bullock, クリス・ビューロック, Mike “Maz” Maher, マイク・マハー, Nate Werth, ネイト・ワース, Shaun Martin, ショーン・マーティン, Chris McQueen, クリス・マクイーン, Bill Pierce, Justin Stanton, GroundUP, Cory Henry, Partido Alto, パウチード・アウト, サンバ・ファンク, ファンク・サンバ, マラカトゥ, João Bosco, ジョアン・ボスコ, Nelson Faria, ネウソン・ファイア, パルチード・アウト, Jason “JT” Thomas, サンバ, アンドレ・ヴァスコンセロス, コーリー・ヘンリー, バークリー音楽大学, R&B, ジェイソン・トーマス, スナーキー・パピー, Snarky Puppy, Jacob Collier, ジェイコブ・コリアー, 小川慶太, Maracatu, Michael League, マイケル・リーグ, Downbeat, Sweetwater, Andre Vasconcelos, Berklee Collage Of Music, ノース・テキサス大学, University Of North Texas, Jay Jennings, ジェイ・ジェニングス