ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #60 近藤等則 <Metallic Bamboo>

全くお恥ずかしい話だが、近藤等則というトランペッターのことを、急死の訃報で騒ぐFacebookを見るまでまるで存じ上げなかった。履歴を見て、これだけ活躍してたアーティストを全く知らなかった自分に驚いた。今月号での他の寄稿者のみなさんの記事が待ち遠しい。

こちらアメリカで入手できる彼の作品は非常に少なく、それでも『大変』と『空中浮遊』は速攻で入手した。聴いてみて、こんなすごいアーティストがいたのに、まるで知らなかった自分に再び驚いた。近藤等則を、すごい、と表現するより、筆者が共感する、と表現した方が正しいかもしれない。彼はアメリカ音楽をベースに、日本人にしかできない音楽を作り出そうとしていたのだと思う。あの難しい楽器であるトランペットを、フリーインプロビゼーションで鍛え上げたのだろうテクニックで自由自在に操りながら、彼のやりたいことがはっきり聴こえて来るのが何より嬉しい。筆者が特に気に入っているのは、彼の80年代半ばの模索期(と、勝手に考えている)で、本誌編集長である稲岡邦弥氏がプロデュースした1983年発表の『空中浮遊』、翌1984年発表の『大変』、そしてその翌1985年発表の『METAL POSITION』、この3作の流れが実に面白い。

『空中浮遊』

1982年にリリースされた浅川マキの『Cat Nap』の共同制作者である近藤を聴いてこのアルバムの制作を決意したと語る稲岡編集長の記事はこちらをご覧頂きたい。近藤はこのアルバム、『空中浮遊』で自分の行きたい方向を思案しているようだ。トラック1<楽々々>は、聴きやすいカリブ音楽のグルーヴをジャズのビート感で演奏し、それがトラック4<瀬戸内 Blue>になると、フュージョンであった<楽々々>をもっと限定してレゲエの曲としている。トラック2<七拍子>はマイルスだ。80年代のマイルスをやりたかった、その気持ちは痛いほどわかる。トラック6<空のワレ目>はWeather Reportだ。ジャコとピーター・アースキンに似たサウンドで思いっきりフリー・インプロしてみたかった、その気持ちもよくわかる。

さて、問題になるのがトラック3<軽快足踏音曲>、トラック5<若い娘のハネ踊り>、トラック7<エライコッチャ>、この3曲で彼は確実に日本人にしかできない音楽を実験している。それはオンビートの音楽だ。詳しくは後述する。

このように近藤は自分の方向性を手探りで実験しているようなアルバムで、マイルスあり、Weather Reportあり、アルバム参加の渡辺香津美の『Mobo』サウンドあり、とごちゃ混ぜなのだが、アルバムとしての完成度が非常に高いのは、シーケンシング(曲順)の巧妙さに加え、ガンガンにグルーヴするRodney Drummer(ロドニー・ドラマー)のベースとCecil Monroe(セシル・モンロー)のドラムに負うところが大きいと思う。ともかく気持ちいいのだ。

『大変』

翌1984年に発表されたこのアルバム『大変』は、IMAのクレジットが入っていないジャケットもあることから、当初はIMAを宣言していなかったのかもしれない。トラック1の<タイヘン>から近藤のやりたいことがはっきりと提示されている。オンビートである和太鼓のパターンに、すり鉦まで入ってすっかり祭り気分だ。しかも「大変、た変態」と掛け声まで入る。しかし、コーラス部分になるとハーフタイムフィールのバックビートで、相変わらずセシル・モンローのスネアが気持ちいいし、なぜかこの似て非なるグルーヴ感の移行が不自然に聴こえない、その理由は多分ハーフタイムフィールにしてセクションの区別をはっきりさせているからだろう。それにしてもこの曲のテーマラインはえらくキャッチーだ。トラック2の<ザ・デイ・アフター>は前作でも使用された『Mobo』のサウンドなのだが、前作にはなかった近藤の歌が入る。そのユニークな歌詞がまたしゃれている。『Mobo』サウンドとは、渡辺香津美がマイルスのロックジャムを発展させたもの、と筆者は勝手に解釈しているのだが、実はマイルスはマーカス・ミラーを介してそれを『Tutu』に逆輸入してはいないだろうか、と密かに思っている。もうひとつの『Mobo』サウンドの特徴はミックスにある。おそらくエンジニア、Doug Epstein(ダグ・エプスタイン)の功績だと思うが、スネアの処理やディレイの使い方が当時斬新だった。近藤はそのミックスの手法をこのアルバムでさらに発展させている。ここで筆者は勝手に『Mobo』サウンドと呼んでいるが、もしそれ以前に存在したテクニックだとご存知の方がいらしたら是非お知らせ頂きたい。さて、トラック3<高雄 Blue>は近藤お気に入りのカリビアン・フュージョンで、かなりコミカルで楽しい。ここでのロドニー・ドラマーのベースラインのグルーヴがともかく気持ちいい。トラック4の<花祭>でオンビートのグルーヴの再登場だ。ただし、オンビートなのはドラムだけで、ベースは思いっきりバックビートなので、スリル満点だ。トラック5の<オイワケ>は強力なバックビートのバラードなのだが、今度はベースがオンビートだ。近藤は明らかに実験している。<タイヘン>同様コーラス部分は全員でバックビートだ。あゝなんて気持ちの良いグルーヴだろう。そのコーラス部分最後、ヘッドのオンビートのパターンに戻る前に、ワンクッション、オンビートのパターンをベースとギターのユニゾンで入れてる、この細工が実に洒落ている。このアルバム最後、トラック6の<オハラ・ショースケ>はバックビートのリズムパターンだが、タイム感は明らかにオンビートだ。ここではSimmons(シモンズ)電子ドラムも登場し、近藤がディスコビートに移行することを強く示唆している。

オンビートの音楽

オンビートの音楽とはそもそも何か。本誌No. 26、楽曲解説#58のチャーリー・パーカーの記事でも触れたが、ビバップ以前のジャズ、すなわちスイングジャズのビートがこれだった。そこで触れた、キックドラムを4拍子で刻む、その復刻版がディスコミュージックになり、Four-To-The-Floor、つまり4拍を床に叩きつけるというスタイルの名前まで出来上がった。画期的だったのは、バックビートで2と4で手拍子を打っていたアメリカ音楽に対し、ダウンビートのオンに合わせて、垂直に飛び跳ねる踊りが’誕生したということだ。音楽の歴史では、そのスタイルがいつどこから始まったかを限定することは殆ど不可能だし、文献を漁っても異なる情報が飛び交っている。そんな中で筆者が知っている範囲で説明する。

ディスコミュージックの発祥はフィラデルフィアとされているが、そもそもディスコミュージックとはDJの音楽で踊ることが目的で、これはアメリカが発祥ではない。ヨーロッパのナイトクラブだ。DJの発祥でさえ、演奏内容が限定されるライブミュージックを嫌い、その場でレコードを取っ替え引っ替え変えして踊るため、1959年に西ドイツのナイトクラブで始まったとされている。そして、ヨーロッパにまだバックビートという概念がなかったからか、または延々と踊り続けるためなのか、メトロノームのような規則的なビートが普及し、トランス状態で垂直に飛ぶ、若者の発散のためのダンスが普及して行ったのだと考えられる。それを受けてアメリカでも音楽に変化が見られる。まずバックビートがビハインド・ザ・ビートではなく、メトロノーム位置になり、2と4でのグルーヴが希薄になる。フィラデルフィアから発信されたMFSBの<TSOP (The Sound of Philadelphia)>(YouTube → )や、<Love’s Theme>(YouTube → )などはCMなどでも使いまわされてる大ヒットソングだ。このストリングスの使い方とインストルメンタル中心だという部分がディスコミュージックのスタイルを定義した最初だ。また、歌ものではThe O’Jaysの<Now That We Found Love>(YouTube → )も大ヒットした。3曲とも1973年のことだ。当時の人気番組、ソウル・トレインなどを観るとわかるのだが、ダンスにバックビートではなくダウンビートを感じる身体の動きに移行しているが、まだ垂直飛びは始まっていない。それが始まるのはBee Gees(ビー・ジーズ)の登場を待たなくてはならない。例えば1976年発表の<You Should Be Dancing>(YouTube → )で垂直跳び、つまりFour-To-The-Florのスタイルが完成したと言えると思う。翌1977年にリリースされた彼らの<Stayin’ Alive>(YouTube → )なども散々CMなどで使いまわされた曲なのでご存知の方も多いと思う。という訳で、筆者はビー・ジーズが現在我々が言うところのディスコミュージックを画一化させたと信じ、また、ビー・ジーズは英国のグループだと言うことにも注目したい。つまり、ディスコミュージックはアメリカが発祥地ではないという印象が非常に強いのだ。NYとヨーロッパで活動を続けて来た近藤は、ここに目をつけたのではないだろうか。

近藤等則のアイデア(仮説)

バックビートを日常生活に含まない日本人にはディスコビートの受け入れが容易だったと思う。つまり黒人のグルーヴ感たっぷりの会話英語と、踵からビート感をつける彼らの歩き方より、祭囃子のような縦ノリのビートの方が生活に密着していると感じる。このビート感は日本語での日常会話のビート感にもマッチする。一つ違うのは、日本人の歩き方、つまり、つま先から歩くタイム感で、これはディスコビートより前乗りだ。この前乗り感は、ラテン音楽のオン・トップ・オブ・ザ・ビート感とも違う、中国や韓国のそれとも違う、全く日本独特のもので、近藤はそれを自分の音楽の基盤としたかったのではないだろうかと考える。前述の3枚のアルバムを振り返って見よう。『空中浮遊』で模索したのち、『大変』で前のめりのディスコビートを試した時、黒人の血が騒ぐリズムセクションでは無理なのではないかと気付いたのではないだろうか。実際オンビートを強いられるセシルは、何度かパターンのヒットを外しており、なんとなく居心地の悪いサウンドになってる部分があることに気がついた。またバックビートにスイッチした時には、水を得た魚のようにグルーヴを始めている。

そして『Metal Position』でドラムを山木秀夫に入れ替えている。山木は近藤が望んでいただろう前のめりのスネアを、走るでもなく、滑るでもなく提供している。次に1986年にリリースされた『コントン』からベースも日本人であるЯECKに入れ替え、黒人のバックビートから、純日本のグルーヴの画一化を計ったのではないだろうか。そこから始まった「近藤等則 & IMA」のリズムセクションを軸にした近藤音楽のコンセプトは、1992年発表の『Brain War』まで6年間続くのだが、その辺りから、もっと自分の要求するビートのために、打ち込みの音楽に移行して行ったようだ。実は筆者もこの気持ちがよく理解できるのだ。YouTubeなどで観ると、近藤はステージ上で果敢にもオンビートで踊りまくっているが、こういうリズム形態では限界があるだろうと感じてしまった。

打ち込みに移行した近藤の音楽でもっとも感銘を受けたのは、2003年発表の『The 吉原』だ。彼の日本人にしか出来ないビート音楽への追求と創造性は止まることを知らない。筆者としては、彼はここでもマイルスの前進し続ける姿勢から影響を受けていると信じたい。このアルバム全曲をご存知の方はお分かりと思うが、このアルバムのコンセプトは打ち込みによるディスコビートに、端唄/小唄をスーパーインポーズ(上乗せ)させており、このアイデアがえらく理にかなっている。ただし、ディスコビートでない曲も2曲収録されている。最終トラックにバックビートで登場する<氷面鏡>と、YouTubeにライブ演奏がアップされている、アルバム7曲目の<並木駒形>だ。この動画を見て一つ驚いたことがある。

この曲はDnBのパターンを使ったオンビートで、演奏者全員も当然オンビートを感じて演奏している。そこで驚いたのは、唄い手の栄芝の手だけがバックビートをタップしているのだ。身体はオンビートを感じて唄っているのに、だ。これがどうにも不自然なのだ。慣れないことをしているので、彼女のタップしているビートが不安定なのもある。これは近藤等則の指示なのだろうか。筆者の頭に巨大なはてなマークが出たのだが、観ているうちに、この不自然な動作をパフォーマンスに影響させずに最後まで素晴らしい唄いを通した、その栄芝の技量に感嘆してしまった。力のある者のパフォーマンスとは、こういうものなのだろう。

『Metal Position』

このアルバムのメンバーは以下の通り:

- 近藤等則 Toshinori Kondo : Electric-Trumpet, Speaker, Voice, Synthe-Percussion

- ЯECK (Friction) : Electric Guitar, Oberheim-DX, Percussion, Voice, Electric Bass (on M-2)

- 酒井泰三 Taizo Sakai : Electric Guitar

- 富樫春生 Haruo Togashi : Synthesizer, Piano, Soprano-Sax, Voice

- Rodney Drummer : Electric Bass

- 山木秀夫 Hideo Yamaki : Sonor-Drums, Simmons-Drums, Percussion

前述のようにベースがロドニーからレックに入れ替わる中継点になる。トラック1の<Night Drive>はいきなり前のめりディスコビートで、近藤の意思がかなりはっきりと提示されている。興味深いのは、シンセサイザーのボイシングはマイルスのそれだ。嬉しい。最初のバースの後に入るベースは、まさに『Mobo』サウンドだ。つまりコンプレッサーで思いっきり潰し、アタック音を尖らせ、コーラスエフェクトを2つ違うEQで左右に振るというやり方だ。ひとつ不安なのは、4分4秒あたりに入るターンテーブルが、前のめりではなく、走っているのだ。これがどうにも気になるのだが、わざとなのかどうなのか。トラック2の<Cerezo Rosa>は、Louiguy(ルイギ)作曲の、あの有名な、邦題<チェリー・ピンク・チャチャ>だ。おそらくトランペッターなら誰でもやる曲なのではないだろうか。近藤はそれを、アジア風のビートを不自然なくらいレイドバックさせて摩訶不思議なビートで始め、いきなりディスコビートに移行してこの名曲を聞かせる。実に奇抜なアイデアだ。トラック3の<Metalic Bamboo>は、『大変』に収録の<タイヘン>を思わせる祭りビートで、ここに近藤が目指したかった新しいディスコビートが提示されているのではないかと思う。後述する。トラック4の<Black Dance>はマイルスの<Star People>や<New Blues>を思わせるスロー・バラードだが、シンセサイザーの使い方は山城組の影響も感じられた。筆者はこの新しいサウンドがかなり気に入っている。トラック5の<We Know Smart>は、マイルスの70年代と80年代を上手に混ぜているだけでなく、近藤の色々なアイデア、例えば和太鼓のパターンのストップタイムなど、ともかく思いっきり楽しませてくれる。トラック6<Tea Girl>は、いよいよどっぷり和製ディスコだ。ビー・ジーズのディスコビートと違い、スネアの位置が16分音符で喰っているので、垂直跳びで踊るのが可能かはわからないが、Four-To-The-Floor感は強力だ。テーマである「茶」の効果音もかなりユーモアがあって楽しい。トラック7の<Tricky Dicky Fa Fa>はちょっと説明しづらい。強力なオンビートのドラムパターンが基盤になって始まるが、そのパターンがどんどん変わって行くのだ。例えば最初はバイヨンに当てはまるリズムだが、多分こんなリズムがアフリカにあったと思う。かなりコミカル、または山城組風の、中間部を挟んで曲の後半分はマイルスのGoGoビートを使っている。ともかく気持ちいい。そして、なんとトラック5<We Know Smart>で使用された「わわわわわわわ」というプロセスされたサンプルがミックスの下に敷かれ、トラック3<Metalic Bamboo>で使われた極度のゲートエフェクト(音の寸断)も現れる。このトラックは近藤の答えの総括だ。唸ってしまった。最終トラック8の<風>は3分弱の静かなエピローグで、アルバムを通して聴いてこれで収める近藤の創造性に感嘆する。この曲で近藤はメロディーの一部の音を発しているだけなのだ。

ここで前述の3枚を表にしてみた。近藤の中での進展過程が少しでもお分かりいただけると良いと思う。

| 『空中浮遊』 | |||

| # | タイトル | スタイル | ビート |

| 1 | 楽々々 | カリブ風フュージョン | オンビート |

| 2 | 七拍子 | マイルス風ジャム | オンビート |

| 3 | 軽快足踏音曲 | 中国風フュージョン | 垂直ビート → ½バックビート |

| 4 | 瀬戸内 Blue | レゲエ | オンビート |

| 5 | 若い娘のハネ踊り | Mobo風ジャム | バックビート |

| 6 | 空のワレ目 | Weather Report風ジャム | オンビート |

| 7 | エライコッチャ | 祭り風ジャム | バックビート |

| 『大変』 | |||

| # | タイトル | スタイル | ビート |

| 1 | タイヘン | 祭り風ジャム+Funk | 垂直ビート → ½バックビート |

| 2 | ザ・デイ・アフター | Mobo風ジャム | オンビート |

| 3 | 高雄 Blue | カリブ風フュージョン | オンビート |

| 4 | 花祭 | ディスコ | 垂直ビート |

| 5 | オイワケ | Mobo風ジャム | 垂直・バックビート同時混合 |

| 6 | オハラ・ショースケ | ディスコ | 垂直ビート |

| 『Metal Position』 | |||

| # | タイトル | スタイル | ビート |

| 1 | Night Drive | ディスコ+マイルス風ジャム | 前のめりビート |

| 2 | Cerezo Rosa | ディスコ(チャチャ風) | 垂直ビート |

| 3 | Metalic Bamboo | 祭り風ジャム | 垂直ビート |

| 4 | Black Dance | バラード | バックビート |

| 5 | We Know Smart | マイルス風ジャム | バックビート |

| 6 | Tea Girl | ディスコ | 垂直ビート |

| 7 | Tricky Dicky Fa Fa | 太鼓風ジャム | オンビート |

| 8 | 風 | 中国風フュージョン | オンビート |

<Metallic Bamboo>

今回これを取り上げたのは、近藤のこの転換期のひとつの答えとしていい題材だと思ったこともあるが、お気に入りの『大変』や、その1作前の『空中浮遊』では、コード進行も構成も楽曲解説には適切でない曲が多いからだ。いや、基本的に近藤の作品は単純なコード進行が多いし、彼自身の演奏も効果音的なものが多い。もちろん時々とんでもなくかっこいいビバップフレーズが飛び出すのだが。そんな中でこの曲が筆者の耳を引いた理由がひとつある。後述する。

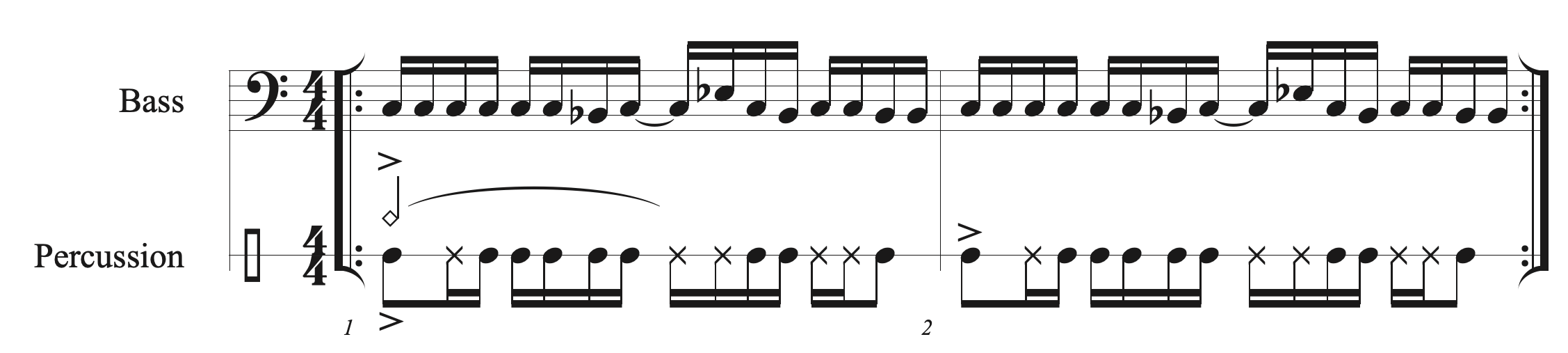

まずイントロを見てみよう。

筆者はお恥ずかしながら日本の音楽のスタイルをよく知らないのだが、ドラムのパターンは和太鼓のそれと理解し、ベースラインは阿波踊りを連想させる。ここで見られる近藤のひねりと思われる部分は、ベースが3拍目でアンティシペーションしていることと、これは伝統的な和太鼓でも聴いた覚えがあるのだが、ドラムのパターン4拍目最後で16分音符をひとつ省いてグルーヴを止めている。ドラムのパターンは前のめりのオンビート、ベースはそれに逆らうように小石を投げ入れているような印象を受ける。それにしてもこのオンビートのベースラインを、ピックではなく指で弾き続け、ガンガンにドライブするロドニーは実にすごい。

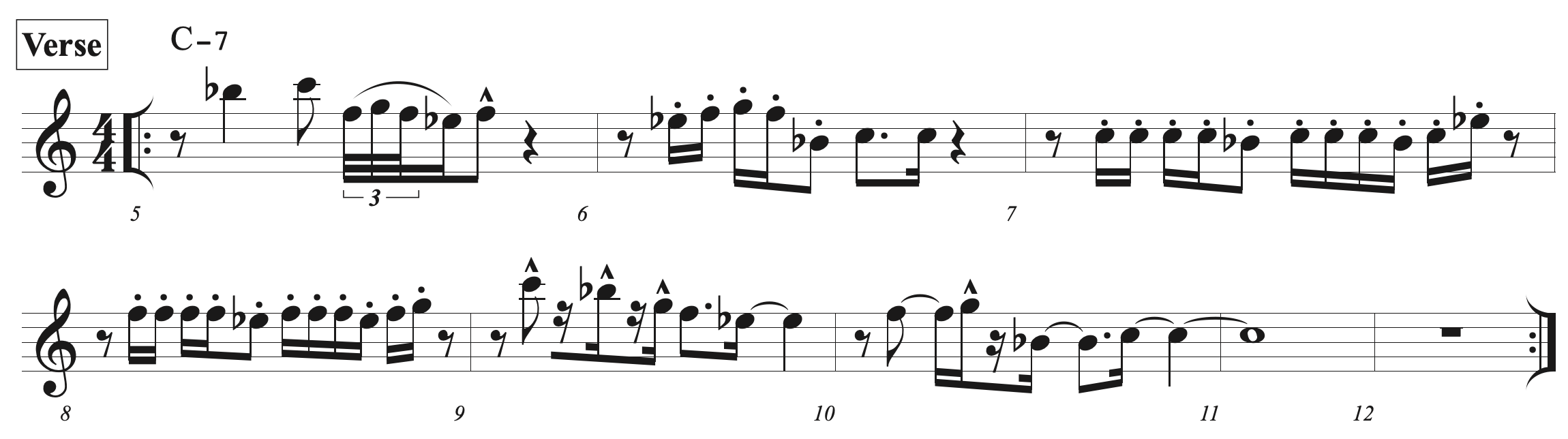

次にヘッド(テーマ)に入るが、近藤のこの頃の作品のほとんどは、ヴァース(Aメロ)→ コーラス(Bメロ)→ インターリュード(間奏)、つまりアメリカの歌謡曲の一般的な構成になっており、ジャズのそれとかなり違う。やはりビー・ジーズなどの影響が強いのではないだろうか。ちなみに、ヴァースは1番、2番と歌詞が違うが、コーラスは毎回同じ歌詞と考えるとわかりやすいと思う。もちろん近藤はインストゥルメンタルなので、歌詞は関係ないので、コーラスは盛り上げる場所と考えて頂ければ良いと思う。ヴァースを見てみよう。

フレーズの割り方が面白い。通常の起承転結構造ではない。まず1小節目の提示が2小節目で応えられている。つまり、一旦2小節で完結している。続いて3小節目で上向きになり、4小節目はそれを継いでさらに上向きだ。ここまでは一般的だが、後半4小節が面白い。普通なら4小節使って下げるが、近藤は3小節で下げている。しかも1〜2小節のモチーフを使って、だ。

起承転結パターンとは、まず4で割れるパターンで、これはフレーズでも、譜割りでも同じだ。それを文章で表すと、例えば:

「わたし・は・音楽家・です」

となるわけだが、この曲の4で割れないヴァースを文章パターンに当てはめると、さしずめ

「わたし・音楽家・・有名で・偉大な・・すごい・音楽家・なの・(だ)」

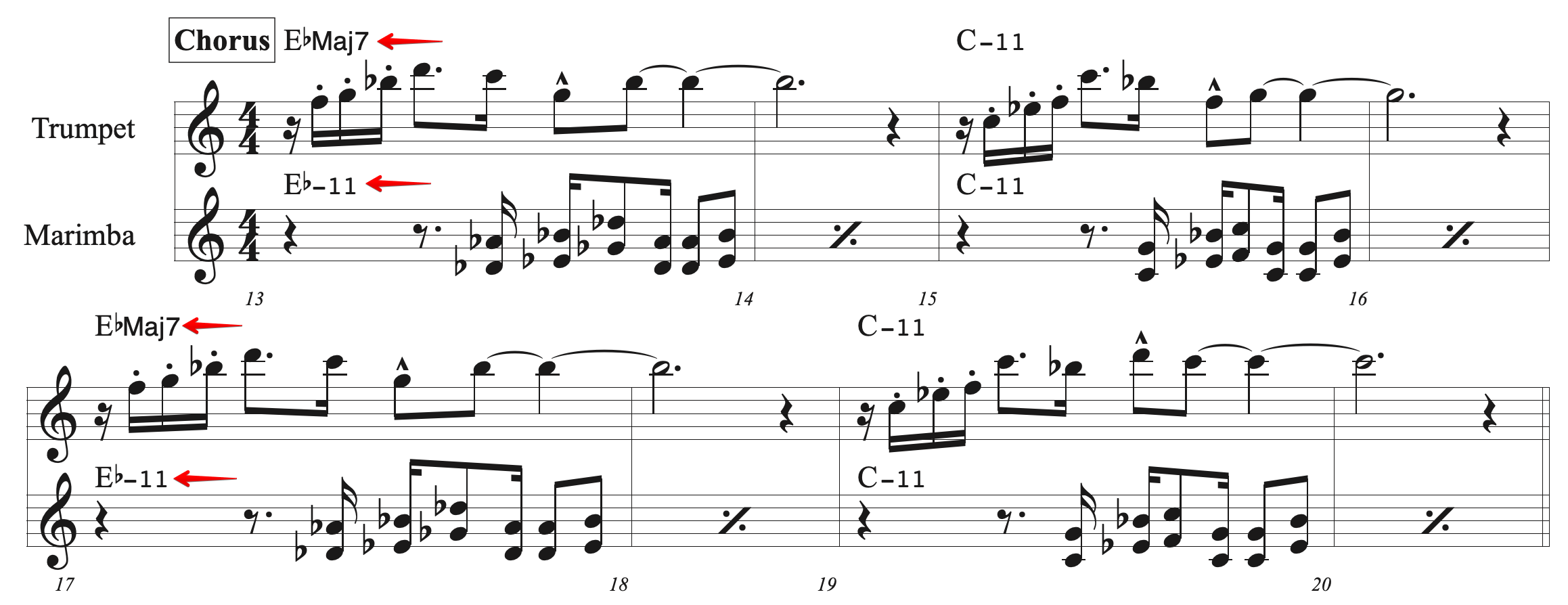

次にコーラス部分だ。この曲を選んだ理由がこの部分だ。近藤作品には珍しく、凝ったハーモニーなのだ。初めて聞いた時に、おや、と思った。なにせ同主調が二階建てになっているのだ。つまり、E♭マイナーのコンピング(伴奏)にE♭メジャーのメロディーが乗っているので、いやでも耳を引く。ご覧頂きたい。

このメロディーの必殺パンチはDナチュラルの音だ。E♭マイナー上だからガッと耳を掴む。コンピングのパターンは不協和音を生まないような細工がされているので、間違った音には聞こえない。このアイデアにはびっくりした。近藤はこんなことを思いついてしまうのか。唖然とした。ちなみにこのコンピングはステップス・アヘッドを思い起こさせる。微笑んでしまった。

これに続くのが間奏だが、これもなかなか洒落ている。シンセサイザーのラインは東洋的だし、シンバルも中国的で、音の厚みが薄くなるのでハーフ・タイム・フィールかと思うとそうではない。スネアのバックビートは定位置にあり、むしろ垂直跳び前のめりディスコビートを静める効果を出している。東洋的シンセサイザーのラインを見てみよう。

さて、ヴァース+コーラス+間奏フォームのヘッドが2度演奏されるわけだた、2回目では1回目に演奏された各セクションの繰り返しは省かれており、この細工にもかなり感心した。普通だったら、今聴いたフォームが半分に短縮されて不自然な印象を受けるだろうが、どういうわけか推進力が付いているのだ。その2回目のヘッドの直後に始まる近藤のトランペットソロがまたいい。

16分音符をダブルタンギングで7小節間連発する、このトランペットの技術は並大抵ではないはずだ。近藤等則はまさにアイデアの宝庫だ。コロナ渦が始まってから、彼は自宅から自主制作アルバムを5枚もリリースした、そのどれもアイデア満載だ。トランペットの音もマイルスのように説得力と存在感満載だ。筆者が取り上げた80年代の変換期ではコミカルな面でも十分楽しませてくれたが、歌のうまさにも驚いた。惜しいアーティストを亡くした。

ディスコビート、オンビートの音楽、Mobo、Rodney Drummer、近藤等則 & IMA、Doug Epstein、ダグ・エプスタイン、Four-To-The-Floor、Bee Gees、ビー・ジーズ、浅川マキ、Disco Beat、祭囃子、レック、The 吉原、栄芝、ЯECK (Friction)、山城組、ЯECK、空中浮遊、Miles Davis、マイルス・デイヴィス、山木秀夫、渡辺香津美、近藤等則、稲岡邦弥、Weather Report、ウェザー・リポート、Toshinori Kondo、Hideo Yamaki、セシル・モンロー、Cecil Monroe、ロドニー・ドラマー、大変