ジャズ・ア・ラ・モード #71. カウント・ベイシーの『ストロー・ハット』

#71 Count Basie’s straw hat

text and illustration(Count Basie) by Yoko Takemura 竹村洋子

Photos by A History of America’s Music by Geiffrey C Ward & Ken Burns 1990, Kansas City and All That’s Jazz by the Kansas City Jazz Museum , New Port Jazz Festival by Burt Goldbrad 1977, University of Missouri-Kansas City Libraries, Dr. Kenneth J. LaBudde Department of Special Collections, Pinterestより引用

カウント・ベイシーの口述による自伝『グッド・モーニング・ブルース』を読んでいると、特に前半の第二次世界大戦前の記述にミュージシャンたちが帽子を着用している様子がよく描かれている。

男性の帽子の始まりは1800年代半ばに遡る。一般に普及し始めたのは1910~1920年代になる。1950年代くらいまで、男性は帽子、女性は帽子に手袋を着用する、ということが身だしなみを整えるには不可欠だった。

ベイシーがニューヨークに初めて進出した1930年代、男性はフェルト地のソフト帽が流行した。1920~1930年代以降の男性の帽子の種類は驚異的に多い。シルク・ハット、ポーラー・ハットやダービー・ハット(山高帽)はチャーリー・チャップリンのトレードマークとして有名。ソフトフェルト・ハットは映画『カサブランカ』でハンフリー・ボガードが被っていたこともあり、一番人気になったのではないだろうか。そして夏場は、パナマ・ハット、ストロー・ハット(麦わら帽)がポピュラーだった。ベイシー自身も生涯に亘って帽子が好きで、ソフト・フェルト・ハット、ハンティング・キャップ、そしてお馴染みのキャプテン・ハットなどいろんな帽子を持っていた。

*カウント・ベイシー、ハット・コレクション

ベイシーの自伝の中には、特に、“ファッツ”ウォーラー(P)、ウィリー“ザ・ライオン”スミス(P)らが山高帽を被ってよく登場する。トランペット・プレイヤーが山高帽をトランペットのミュートがわりに使っていた、という記述もある。山高帽については、またいずれ取り上げるとして、今回はカウント・ベイシーがよく被っていたストロー・ハットについて、どんなものだったのか考察してみたい。

英語の『ストロー・ハット(straw hat)』とは『麦わら帽子』のことである。本来は葦で編んだ帽子のことを言うが、品質もピンからキリまである。葦、麦などの天然素材の茎を使ったものであるが、最近ではさまざまな合成繊維を混ぜて作られた安物の量産品までのものまである。日本では『麦桿帽(ばっかんぼう)』とも言われる。

大体が、丸い山形をしており、元々は野外で労働者が日除けのために被っていたものであるため、必ずと言っていいほど『ブリム=つば』がある。ブリムの大きさもさまざまでいろんなデザインがある。

ストロー・ハットは手工芸で作られるものは地域により素材も編み方も様々だが、近代工業品としてのストロー・ハットは、ミシンで細い紐状の麦わらを重ねて縫っていくものが主流である。日本のストロー・ハットは、1928年に『麦わら帽子製造用環縫ミシン』をブラザー工業が販売したことから広まっていった。

ストロー・ハットはイギリスのベッドフォードやハートフォードシャーが有名な産地であり、イギリスから、スイス、ドイツ、イタリアなどヨーロッパ各地に広がり生産されるようになっていった。

同じように植物を使った、高級なものでは『パナマ・ハット(panama hat)』が有名だ。パナマ草の葉を細く裂いて紐状にして作られる夏用の帽子で、こちらの起源はエクアドル。一つ作るのに1年ほどかかる物もあり、丈夫で長持ちすることから夏の紳士用の帽子としては最高級品として現在に至るまで愛され続けている。型を使って作られたものから、柔らかく作られ、折りたためる『クラッシャブル』と呼ばれるものもある。

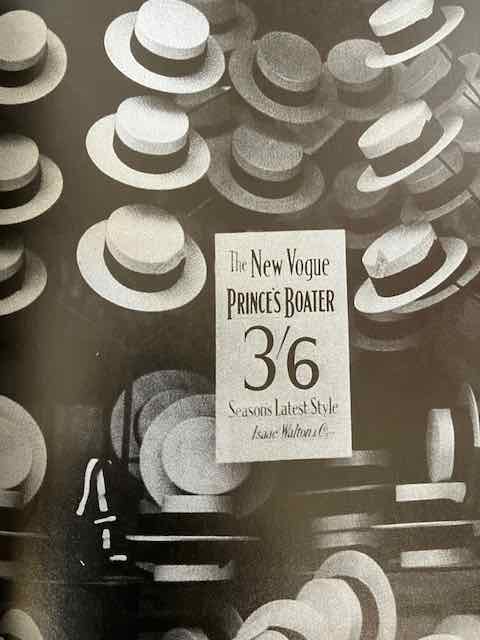

『ボーターズ』と呼ばれる帽子がある。1920年~1930年代にかけて欧米で大流行した。米国の離婚歴のある女性シンプソン夫人と結婚するために王位を捨てたことで知られる英国のプリンス・オブ・ウェールズ、エドワード8世によってその流行はもたらされた。エドワード8世は大変なお洒落で、当時のファッション・アイコンだった。彼が被っていたスタイルが非常に粋で、大衆の注目を浴び大流行した。ニューヨークの帽子店には『ザ・ニュー・ヴォーグ、プリンス・ボーターズ:The New Vougue Prince Boaters=新しい流行、プリンス・ボーターズ 』というキャッチ・フレーズでディスプレイされ売り出され、瞬く間に男性の間に広がった。

『ボーターズ(boaters)』はボート乗りの意味、フランスでは『キャノチエ(canotier)』と呼ばれる。これは水兵や、ボート競技で帽子に水がかかって帽子が柔らかくなるのを防ぐために、硬く編み、糊やニスで固めたもので、軽く耐久性、防水性がある。帽子のトップとブリムが平らなのが特徴。平たい円筒状に形作られており、ほとんどに黒のハットリボン(リボン状の帯)がついている。元々はスポーツ選手のためのものだったが、タウンウエア用には夏場に、白い麻素材のスーツなどによくコーディネートされた。

*ボーターズ

ボーターズは、日本では『カンカン帽』と呼ばれた。ストロー・ハットは戦前から流行り出し、特に人気があったのはパナマ・ハットとカンカン帽だった。

カンカン帽は日本独自の呼び方でである。硬く作られているので、叩くと“カンカン”と音がするので、そう呼ばれるようになった。日本ではカンカン帽は明治時代の後半から大正時代に入り、和装であってもカンカン帽を被る、という奇妙なスタイルが続いた。

日本では、本来のこの帽子の意味に関係なく、糊やニスで固めた硬いものでなくても平たい形状でブリムの水平のデザインの帽子をまとめてカンカン帽と呼んでいるようだ。現在では女性物で赤いハットリボンのものなども出回っている。

*ストロー・ハットあれこれ

『グッド・モーニング・ブルース』に出てくるストロー・ハットの記述の一つにこんなのがある。1920年代の中頃、ベイシーがニューヨークに初めて出て行き、アポロ劇場に行った時の話だ。「アポロ」のリハーサルホールで多くのミュージシャンや、ヴォードヴィルの芸人たちに会った時の事。“ファッツ”ウォーラーと再会した時のシーンだ。

“ファッツ”との再会は何よりだった。しばらくの間、毎週土曜日の夜に身支度を整えて、街角に立った彼の姿を見かけたものだ。タキシードと新調のストローハットの彼がどれほど格好良かったか、周りのみんなをどれほど良い気分にしてくれたか、決して忘れることはない。”

ファッツ・ウォーラーのトレードマークは、山高帽だ。だが、この時のタキシードに合うストロー・ハットはボーターズとも考えられる。もしくはパナマ帽だったかもしれない。1920〜1930年代には正装にボーターズを被る、というスタイルは始まったようだ。

そして、ベイシーが1938年6月にニューヨークで開催されたボクシングの歴史的試合に出かけるシーンがある。ベイシーは、ボクシング観戦がとりわけ好きだったようだ。自伝の中でもジャズのパフォーマンス、サックス・バトルなどをボクシングの試合によく例えたりしている。

“私は138丁目に越したのがいつだったかはっきりしないが、ジョー・ルイス・とマックス・シュメリングが2度目の試合を行った時にはもう移っていたことは間違いない。試合会場のヤンキー・スタジアムからの帰りに立ち寄ったウッドサイドで祝勝会に飛び込んだのだ。この時の歴史に残る試合について、ちょっとした思い出がある。リングサイドのチケットを持っていたジョン・ハモンドに誘われて会場に出かけた。何があったかって?まさに戦いが始まろうという時、席につこうとしていた私は自分のストロー・ハットを落としてしまった。足元を転がる帽子を拾おうとした。身をかがめて帽子を探し出した私は、ジョーが相手を倒すところをしっかり見ようとして腰を下ろした。その途端会場中が一斉に立ち上がり叫び始めた。慌てた私が顔を上げた時には、すでに勝負は決着がついていた。”(翻訳:上野勉)

とある。

この試合がなぜ歴史的に意味があるかというと、ジョー・ルイスはこの時、世界ヘビー級チャンピオンだった。マックス・シュメリングはドイツ人である。ルイスとシュメリングは1936年に第1戦を行っており、その時はルイスはシュメリングに敗れている。シュメリングはナチスに、「シュメリングが勝利したら、そのファイトマネーはドイツが戦車を作るために使われる」と声明を発表した。この声明により、シュメリングがアメリカで宿泊先では反ナチスの抗議者が抗議活動を繰り広げ、シュメリングにもボクシングの試合とは無関係な脅迫の手紙が送りつけられ、試合中にリングに入場する際も、ブーイングやタバコの吸い殻やゴミなどが投げつけられた。そして1938年に第2戦が行われた。ベイシーはジョン・ハモンドと一緒にその場、しかもリングサイドにいたにも関わらず、帽子一つのために勝負の行方を見過ごしてしまったのだ。この戦いではシュメリングのカウンターパンチは通用せず、1ラウンド目に3度のダウンでKO負けしてしまう。ベイシーが帽子を取ろうとして顔を上げた瞬間には勝負がついていた。そんな一戦だったのだ。後にシュメリングは「あの試合に負けて、本当に良かった。もし勝っていたらナチスから勲章を授与され、終戦後には戦争犯罪人なっていたかもしれない。」と語っている。

と、話は大きく逸れたがベイシー自伝の『グッド・モーニング・ブルース』にはボクシングの試合やナチスについての細かい記述はないが、アメリカの時代背景や風俗などが読み取れる大変興味深い本でもある、ということを付け加えておきたかった。

さて、この時、床を転がっていった帽子であるが、どんなものだったのだろう。その帽子が『カンカン帽』という翻訳であれば、丸々とした体型のベイシーがコロコロ転がっていくカンカン帽を追いかけるといった漫画のようなとても面白い状況になるが、筆者はそれはちょっとあり得ないと思っている。

まず、ベイシーはこの当時、30代半ば。年齢はあまり関係ないが、ファッションには敏感だったベイシーは秋から冬、春にかけてはソフト・ハットをよく被っていた。ソフト・ハットとスポーティーなボーターズ(カンカン帽)はあまりにコンセプトが違う帽子だ。夏になったからといって、全くスタイルの違うボーターズをベイシーが好んで被るとはあまり考えられない・・・というのは筆者の個人的な推測だが。

筆者はこの記述を読んでベイシーの帽子を被っている写真を片っ端から見られるだけ見た。UMKCのアーカイブスやウィリアム・P・ゴットリーブ・コレクション他のメディア、ビデオなど、徹底的に調べたが、ベイシーがカンカン帽を被っている写真は一枚たりとも見つからなかった。

もし、読者の皆さんで、そんな写真をお持ちの方がいらしたら、教えていただきたい。(但し、『ロング・リヴ・ザ・チーフ』のアルバム・カバーのようにスタイリストが持たせたものでないものをお願いしたい)

同じ頃に活躍したミュージシャンたちががどんなストロー・ハットを被っていたかを調べてみた。

1920~1930年代にかけて、ジャズ・ミュージシャンは夏場、ほとんどストロー・ハットを被っている。

カンザスシテイを拠点にして活動していた『アンディ・カーク& ヒズ 12・クラウズ・オブ・ジョイ』のメンバーたち。写真は1929年、写真の中にボーターズを被っているメンバーが2人いる。いわゆる『クラシック』と呼ばれるボーターズの原型のような、トップとブリムが平らで円筒状をしているストロー・ハットであり、硬くする加工はそれほど強く施されていなかったのではないかと推測する。他のメンバーはこれといった特徴のない普通のストロー・ハットを被っている。形もさまざまだ。

ルイ・アームストロングとそのバンドがシカゴで撮った写真がある。中央に足を組んで座っているのがアームストロングで、柔らかめに編んだストロー・ハットを持っている。向かってアームストロングの左にいるのがアームストロングのバンドのマネージャーであるピーター・デイヴィス。いかにもお洒落でマネジャーらしく羽ぶりが良さそうな身なりをしている。彼が持っているのはボーターズだ。

ギター・プレイヤーのチャーリー・クリスチャンが街を離れる時、何人かのミュージシャンが見送りに来ている写真がある。ここに写っている人たちが誰だかはっきりはしないが、この2人がボーダーズを被っている。

ジミー・ラッシングは若い頃から晩年に至っても夏場にストロー・ハットを愛用していた。

1958年のものはボーターズに近いが、形が円筒形ではなくブリムも平らではない。しかし、品質の良いきちんと作られたものであることは確かだ。パナマ・ハットかもしれない。

その他、1930年代頃の市井の人々の写真を見ると、ほとんどの男性がストロー・ハットを持っているが、形も様々で、いわゆるボーターズを被っている人は少ない。黒人が被っている姿は極めて珍しい。

ディキシーランド・ジャズのプレイヤー達が被り、ボーターズをトレードマークにしているのを思い出し、日本のディキシーランドジャス・トランペット・プレイヤーの第一人者である外山喜雄さんに直接聞いてみた。

まず、ニューオーリンスで、街中をボーターズを被って演奏しているミュージシャンはいるのか、という問いに、「ニューオリンズでは、あまり被りませんが、1960年頃大ヒットした、ニューオリンズ出身の『デュークス・オブ・デキシーランド』がそのいでたちで、また、映画『5つの銅貨』でも、カンカン帽が楽しく登場しました。」というお返事をいただいた。外山さんご本人のディズニーランドでの写真を提供してくださった。

ボーターズは先に述べた、英国のエドワード8世が流行らせたプリンス・ボーターズに象徴されるように極めて白人的な、ハッピーなデキシーランド・ジャズのトレードマークのようだ。

肝心のベイシーのストロー・ハットだが、探しに探し、ベイシーが手に持っている写真を見つけた。1943年のものだ。アラバマ州、タスキーギ空軍基地の軍の慰問に訪れたベイシーとバンドメンバーの写真だ。

バンドのメンバーはほとんど帽子を被っておらず、おそらく兵士たちに敬意を示すためか、手に持っていたのだろう。ベイシー自身も帽子を手に持っている。ドン・バイヤス、ハリー“スウィーツ”エディソン、ジミー・ラッシング、アル・ギリアン、ジミー・パウエルなどがベイシーの背後にいる。真ん中にいるベイシーがストロー・ハットを持っている姿をご覧いただきたい。

少しブリムの広いストロー・ハットである。内側しか見えないが、帽子のトップは確実に丸い。デザイン的には特にこれといった特徴はない。真偽の程は定かではないが、ボクシングの試合を見に行った時も、こんな帽子を持っていたのではないかと想像する。ひょっとすると、お洒落なベイシーの帽子はパナマ・ハットだったかもしれない。

そして最後にもう1枚。1961年に撮られた写真だが、これはパナマ・ハットだろう。

スッキリ、ベイシーの頭にハマっている。

Happy 120th Birthday, Mr. Basie !!

You-tube リンクは1941年、<レッドバンク・ブギー:Red Bank Boogie>と1980年、パリで演奏した<グッド・タイム・ブルース:Good Time Blues>の2本。

<レッドバンク・ブギー:Red Bank Boogie>

<グッド・タイム・ブルース:Good Time Blues>

*参考資料

・Good Morning Blues, The Autobiography of Count Basie as told to Albert Murray

ハンティング・キャップ、外山善雄とディキシー・セインツ、アンディ・カーク&ヒズ12・クラウズ・オブ・ジョイ、カンカン帽、ボーターズ、エドワード8世、ハリー・”スィーツ”・エディソン、ウィリー”ザ・ライオン”・スミス、”ファッツ”ウォーラー、キャプテン・ハット、ストロー・ハット、パナマ・ハット、ソフト・フェルト・ハット、ダービー・ハット、シルク・ハット、グッド・モーニング・ブルース、ジミー・ラッシング、カウント・ベイシー