#114 アレックス・クライン Alex Cline

アレックス・クライン(ドラマー/作曲家)

Alex Cline (drummer/composer)

April 2013 via Emails

Interviewed by Nobu Stowe (須藤伸義)

Photos by Roch Doran, Karen Cline and Anne Fishbein

アレックス・クライン

ドラマー/作曲家。1956年、ロスアンゼルス生まれ。ロスのシーンでアンダーグラウンドだが、重要な活動を行っていたビニー・ゴリア、ホレス・タプスコット、ジョン・カーター、リチャード・グロスマン達のグループで、キャリアをスタートさせる。ジュリアス・ヘンフィル、ティム・バーン、チャーリー・へイデン、チャールス・ロイド他と共演するも、ロスを中心に現在まで活動している。1980年、スティーブ・ゴーティエ、エリック・フォン・エッセン及び双子の兄のネルス等と共に、”Quaret Music” を結成、精力的なライブ活動、及び、数枚のアルバム制作を通し高評価を得る。さらに1987年に “Alex Cline Ensemble” を結成し、ECM、9 Winds,Cryptogramophone に作品を残す。今年(2013年)、アート・アンサンブル・オブ・シカゴの初期の代表作『苦悩の人々(People in Sorrow)』へのトリビュート作『For People In Sorrow』を発表。オリバー・レイク、マーク・ドレッサー、マイラ・メルフォード他参加。

Alex Cline – http://cryptogramophone.com/#/artists/alex-cline

Cryptogramophone Records – http://cryptogramophone.com/

9 Winds Records – http://www.ninewinds.com/

Nimbus West Records – http://www.nimbuswest.com/index.htm

♪ 兄はギターを、僕はドラムを選んだが、ふたりとも実験的で奇妙なサイケデリックな音楽に惹かれた

NS: アレックスさんの”自己紹介”を兼ねて、音楽的バックグラウンドからお聞きしたいのです。最初に影響を受けたミュージシャンやドラムを始めるようになった経緯は?

AC: この質問に対する答えは”最初”と言う単語の指す時期によるね。僕と双子の兄のネルス(注1)は”音楽的な”と表現できる家庭に育ったわけではないんだ。父は「バンジョーとギターを少し」、母は「若い時分に歌った事がある」程度だった。親戚中捜しても、正規の音楽的教育を受けた人はいないよ。だが、芸術や文化というものに対し、大いに理解がある家庭に育ったことは、ラッキーだった。両親共に、短大の教員だったので、色々な本やレコードが、家の中に溢れていたんだ。幼い頃に聞いていた音楽といえば、父が好んでいたロマン派のクラシック、ブロードウェイ・ミュージカル、エラ・フィッツジェラルド、60年代当時流行っていたハーブ・アルパートとティワナ・ブラス等だった。僕ら兄弟にとっては、どれも「つまらない音楽」だったけれどね。

注1:ネルス・クライン。ギタリスト。先鋭的なジャズ系ギタリストとしての活動のみならず、有名なオルタナ・ロックバンド=Wilcoのメンバーとして2003年より活躍中。オノ・ヨーコ他のプロジェクトにも参加。2010年、チボ・マットの本田ゆかと結婚。

9歳の頃、兄弟揃って小学校のオーケストラに参加した。サックスを担当したかったが、クラリネットをやることになった。ネルスは、トランペットを吹いた。しかし、ロックの影響を受け、ネルスの興味はギターへと移った。本当は、ラビ・シャンカールの影響で、シタールを弾きたがっていたが...。僕といえば、ドラムスに落ち着いた。1966-77年の話さ。 ネルスは、バーズ、僕は、学友だったパット・パイルを通してローリング・ストーンズを知り、彼らの大ファンになった。パットは、ドラムスの早熟児でもあって、すでに自分のドラム・セットを持っていたりして、色々影響を受けたよ。そんなわけで、僕のドラマーとしての第一歩は、パットの家でストーンズのコピーをすることから始まった。言わば、パットが、僕の最初のドラムの先生と言うわけさ。

理由は良く分からないが、兄弟揃って、ストレートでポップな乗りの音楽より、より実験的で奇妙なサイケデリックな音楽に惹かれた。ジミ・ヘンドリックス、名作『サージェント・ペッパーズ・ロンリーハーツ・バンド』(Parlophone:1967年作品)をリリースした頃のビートルズ、フランク・ザッパとマザーズ・オブ・インヴェンション、奇才シド・バレット在席時のピンク・フロイド、少し経って、キャプテン・ビーフハートとマジック・バンド、初期のキング・クリムゾンに夢中になった。ヘンドリックス、ザッパ、ビーフハートが、中学生時分、最大のヒーローだった。当時人気が出てきたブラック・サバスやレッド・ツェッペリン、といったハード・ロックバンドも、もちろん聴いていたさ。

ドラマーに限って言えば、ミッチ・ミッチェル(ジミヘン)、クライブ・バンカー(ジェスロ・タル)、マイケル・ジャイルス(クリムゾン)、マイケル・シュレーブ(サンタナ)、アインスレー・ダンバー(ザッパ)に最も強い影響を受けた。彼らは、「ロック」というフォーマットの中で、高度なテクニック、スインギーでドライヴィングなフィーリング、美しい音色他の、「ジャズ」にも通じる妙技を聞かせてくれた。こうした影響は、僕が次にのめり込むことになる音楽=ジャズに対する”土壌”を作ってくれたと思う。いま現在でも、彼らの当時のプレイは、物凄く素晴らしいモノに聞こえるよ。

僕のサイケデリック音楽への傾倒は、60年代の終盤に終息した。思い当たることといえば、ヒーローだったジミヘン他の死、ザッパやビーフハートの変遷、アルバムでいえば、『Trout Mask Replica』(Straight:1969年作品)や『Lick My Decals Off, Baby』(Straight:1970年作品)。そういうこともあり、次なる世界=ジャズへのめり込んでいった。ジョン・コルトレーン、トニー・ウィリアムス、マイルス・デイヴィス、エリック・ドルフィー等が、僕に、新しく創造的な音楽への可能性を掲示してくれた。サイケデリック・ロックに夢中になったように、ストレート・アヘッドなジャズより、より前衛的で多様性のあるジャズに惹かれた。ジャズを聴き始めた頃に出会った音楽家たちは、一過性の影響を通り抜け、僕の音楽人生全般に強い影響をいまに至るまで与え続けて来ている。たとえば、マイルスや彼のバンドに参加していた、トニー・ウィリアムス、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ジョー・ザビヌル(とくに初期のウェザー・リポート)、ジャック・ディジョネット、キース・ジャレット、ジョン・マクラフリン。コルトレーンや彼のサイドマン達、マッコイ・タイナー、エルヴィン・ジョーンズ、ファラオ・サンダース、アリス・コルトレーン、ラシッド・アリ。そして、エリック・ドルフィー、ドン・チェリー、AACMのミュージシャンたち、とくにアート・アンサンブル・オブ・シカゴのメンバー。その他にも、主にECMを通して知ったヨーロッパ出身のジャズ・ミュージシャンたち、テリエ・リプダル、ヤン・ガルバレク、エバーハルト・ウェーバー、エドワルド・ヴェセラ、トーマス・スタンコ他。イギリスやヨーロッパ出身の革新的なインプロヴァイザーたち、ソフト・マシーン、トニー・オクスレー、デレク・ベイリー、キース・ティペット、フランク・ペリー、ピエール・ファヴレ、ハン・ベニンク、ジョン・チカイ、ケニー・ウィーラー他。僕の暗く冴えない高校時代のこうした音楽家たちとの出会いが、生き甲斐を見出してくれただけでなく「僕の人生を救ってくれた」といっても、決して過言ではないと思う。高校生活は、本当に散々だったからね。

その散々だったが、多感だった高校時代、最大の影響を受けた音楽家を挙げるなら、トニー・ウィリアムス、マイルス、マハヴィシュヌ・オーケストラ、ハービー・ハンコックのムワンデシ・バンド、ウェザー・レポート、キース・ティペットのオヴァリー・ロッジ。とくに、彼らのファースト・アルバムにおける、フランク・ペリーのパーカッション・ソロからは、鮮烈な衝撃を受けた。ファラオ・サンダース、マイケル・ホワイトのバンド、キース・ジャレットのアメリカン・クァルテット、アート・アンサンブル・オブ・シカゴ、当時観たメンバーのドン・モイエのソロ・コンサートは、とくに印象に残っている、キング・クリムゾン他。ジャズを聴き始める前に大好きだったフランク・ザッパの音楽は、1974年頃を境に興味を失ってしまった。

この当時レコードを通じて出会ったドラマーたちのプレイは、僕自身のドラム奏法の確立に対して最大の影響を与えた。とくに影響を受けたのは、トニー・ウィリアムス、ジャック・ディジョネット、サンシップ・テウス、フランク・ペリー、エルヴィン・ジョーンズ、ピエール・ファヴレ、ロイ・ヘインズ、トニー・オクスレー、富樫雅彦、エド・ブラックウェル、シェリー・マン、エリック・グラヴァット、ラシッド・アリ、ビリー・ハート。ビリー・コブハムのプレイにも当初、多いに触発されたが、他のフュージョン・ドラマーと同様、一過性の影響に留まった。

高校時代、ジャズに平行して、現代音楽も聴くようになった。このジャンルの音楽に、最初に衝撃を受けたのは、ピーター・サーキンpやリチャード・ストルツマンclが組んでいた”Tashi”という四重奏団が、オリヴィエ・メシアンの《世の終わりの為の四重奏曲》(1941年作曲)を演奏したコンサートに接した時だった。「音楽に何が可能か?」という問いに対し、新たな地平を見せてくれた。いまに至るまで、メシアンの音楽から多大な影響を受けてきたよ。

♪ 一聴して、富樫さんの音楽の虜になったよ。「一目惚れ」というやつさ。

NS: 影響を受けた音楽家の一人に、富樫雅彦を挙げていますが、どの様な経緯で、彼のことを知ったのですか?70年代当時、日本のジャズ・レコードの入手は、難しかったと思いますが?

AC: 高校時代の友人の一人が、面白そうなレコードを片っ端からトレードしてコレクションしていたんだ。彼とは、音楽の趣味がよく合ったので、何時も彼の「発見」を楽しみにしていた。彼のお陰で、普通なら見逃していたようなレコード/音楽家に多数出会えたんだ。僕の少ない小遣いで買えるレコードは限られていた。とくに、高額な輸入盤は無理だった。その友人が『ソング・フォー・マイセルフ』(Phillips:1974年作品)というアルバムを持って、ある日やって来たんだ。富樫雅彦という日本のパーカッション奏者の作品らしい。当時、ゴングや風変わりな打楽器を使用している人は、いまに比べても少なかったし、前衛的だった。だから、物凄く興味を掻き立てられた。一聴して、富樫さんの音楽の虜になったよ。「一目惚れ」というやつさ。日系人の多い、ロスアンゼルス東部地区で育ったこともあり、日本人や日本文化に常に敬意を抱いていた。そういったことも、富樫さんに対する魅了や敬愛に結びついたんだと思う。話が逸れるが、それから何年もあとの話だが、日本文化のことをもっと深く知りたいと思い、茶の湯を京都出身の内山という裏千家の先生について5年間ほど学んだ。とにかく、富樫さんの音楽に強い魅力を感じ、手に入れることのできた彼のアルバムを片っ端から揃えて行ったのさ。とくに印象が強かった作品といえば、パーカッション・ソロ集の『リングス』(East Wind:1976年作品)、『ギルド・フォー・ヒューマン・ネイチャー』(Denon Jazz:1976年作品)、『ヴォイス・フローム・ヨンダー』(Nippon Columbia:1978年作品)、スティーブ・レイシーと偉大なるベーシスト=吉沢元治との『ストークス』(Nippon Columbia:1975年作品)。このアルバムは、レイシーの全作品の中で、一番気に入っている。そしてドン・チェリーとチャーリー・へイデンとの『ソング・オブ・ソイル』(Paddle Wheel:1979年作品)。

2007年に、富樫さんの訃報を聞いたとき、同じく富樫ファンのヴィニー・ゴリア(注2)とデュオで追悼コンサートをロスで開いたよ。しかし、いつか、もっとちゃんとした形で、富樫さんのトリビュートを開催できればと願っているよ。

注2:日本では、そこまで知名度が無いと思うが、マルチ管楽器奏者=ビニー・ゴリア(1946年生まれ)は、アメリカの前衛ジャズ界で影響力を持つ、ロスの重鎮。

NS: 富樫さんの音楽に出会ったのと同じ経緯で、ヨーロッパのミュージシャンたち、例えばピエール・ファヴレの音楽を知ったのですか?

AC: その通りさ。一人の音楽家に出会えば、彼/彼女の共演者たちにも興味が沸き、雪だるま式に、次々と新しい発見があるものさ。アンドレア・チェンタツォの音楽もそうやって知ったんだ。アメリカ出身だがヨーロッパで活躍していた、バール・フィリップスや、彼とトリオを組んでいたジョン・サーマンの音楽とも、そういう過程で出会ったんだ。バールは、僕にとっての最重要ミュージシャンの一人だ。アイーナ・ケマニスを自身のバンド=アレックス・クライン・アンサンブルに起用した理由も、彼女がバールと共演していたからさ。そのバールと、1980年代後半に共演の機会を得た時は、まさに夢が現実になった瞬間だったね。

♪ ECMとの素敵だが、奇妙な話~ミキシングでの神秘的なマジック、キャンセルから突然のリリースヘ

NS:あなたのアルバム『The Lamp and The Star』がECMよりリリースされるに至った経緯を知りたいのですが。

AC: 1987年の春、ティム・バーンreedsの『Fulton Street Maul』(Columbia:1987年作品)時のグループ(バーン、ビル・フリゼールg、ハンク・ロバーツcelloと僕)でヨーロッパ・ツアーを敢行した。そのツアーの最中に「以前から温めて来た自身の曲をもとにしたアルバムを制作したい」という願望が、抑えられなくなったんだ。サイドマンとしての仕事が長く続くと、自分の本当にやりたい音楽への願望が高まるものなんだ。最初に考えたバンド形態は「ストリングスを中心に、キーボードとパーカッションで」というモノだった。快諾してくれたハンク・ロバーツの他に、以前からロス近郊で演奏してきている仲間、ジェフ・ゴーティエーviolin、エリック・ヴォン・エッセンcello、そして、ウェイン・ピートkeyに入ってもらおうと計画した。しかし、フリゼールから「アイーナ・ケマニスvo(注3)が、北カリフォルニアにほとんど音楽活動もせずに住んでいる」と運命的に教えてもらったんだ。アイーナは、大好きなバール・フィリップスの作品を通して知った素晴らしい声の持ち主で、何年も前から共演を望んでいたミュージシャンだったんだ。この時の話は同グループの『Sparks Fly Upward』(Cryptogramophone) のライナーでマイケル・ベッティーネが、詳しく書いてくれている。

注3:ケマニスは、バール・フィリップスが1979年にECMより発表した『Journal Violone II』にジョン・サーマンと共に参加。その後、マリリン・メイズールの”Future Song”にも参加して『Small Labyrinths』(ECM:1997年作品)他に参加。

ロスに帰ってきてすぐ、アイーナにコンタクトを取った。快諾してくれたので、ヴォーカリストを含む編成に、アルバム用に書き溜めておいた作品を編曲したんだ。そして、レコーディングの準備を整えた。当時「とにかく自分の作品を録音したい」との気持ち一心で、事を進ませたので、レコード・レーベルに事前の了解を得るなんてことはしなかったし、必要経費だって、借金をして工面したんだ。その年(1987年)の9月に録音することに決定し、ネルスに共同プロデュースしてもらう手はずを整えた。曲によっては、10年以上も前に作曲した作品も含まれているんだ。

レコーディング・セッションは、数々の問題が起き、大変だったんだ。経験が無かったせいだね。もし、いまの様なコンピュータを使ったマルチトラック・システムが存在していれば、もう少しスムースに運んだかも知れないがね。1987年は、遠い昔の話さ。二日間の予定で、チック・コリアのマッド・ハッター・スタジオを借りていたのだが、時間制限ギリギリまで、かかってしまった。最後に録音した最後の部分で、アイーナは、声が出なくなってしまった。《Accepting the Chalice》という曲を聴けば、彼女の声の質が、いつもと違うことが分かると思う。消え入るような深みを帯びた音色で、魅力的だけどね!

この大変なレコーディングを通して、色々勉強できたのは確かだよ。「自分が録音セッション前に、思い描いたような音楽には、ならない」ということをね。即興を含んだ音楽の場合はとくにね。僕の作品すべてに共通する事実なのだが『The Lamp and The Star』制作は、とくに大変だった。それでもこの作品は、音楽的精神や方向性といった意味で、聴きどころのある作品に仕上げることができたと思うよ。

レコーディングも大変だったが、ミキシングも大変だった。ジェフ・サイクスに、エンジニアを務めてもらったのだが...。どうにかでき上がったミックスをカセット・テープに落として、アイーナに送った。彼女は、それをECMレコードのマンフレッド・アイヒャーに送ってくれた。信じられないことに、しばらくしてから、マンフレッドから手紙が届いた。「ECMからリリースしたい」と書いてあった! しかし「ミックスをやり直した上」と但し書きがついていた。問題は「いつどこでリミックスをするのか?」という具体的な情報が決定的に欠けていたことだった。マンフレッドに何回も、もっと具体的な答えを要求したのだが、一向に返事が返ってこなかった。

そうこうしている内に、1988年の3月、ビニー・ゴリア・クィンテットのヨーロッパ・ツアーに参加する機会を得た。ツアーの間、何度もミュンヘンにあるECMの本部に電話をかけたが、マンフレッドを捕まえられたのは、ツアーも終盤に差し掛かった時だった。彼は、とてもフレンドリーで「ツアーが終了次第、ECMのオフィスに来てくれ。オスロまでのチケットを用意しておくから、(その地にある)レインボー・スタジオで一緒にリミックスしよう」と言った。願ってもない話だった。すぐに妻に電話をし「マスター・テープ(2インチの24トラック)をオスロまで1週間以内に送って欲しい」と頼んだよ。まだ携帯もEメールもない時分の話さ!

レインボー・スタジオでの、マンフレッドとエンジニアのヤン・エリック・コングスハウグとのリミックスは、本当に素晴らしい体験だった!彼らは、丁度、ゲイリー・ピーコックのプロジェクトの録音を済ませた後だった。「1日で仕上げる」という。ロスで、ジェフ・サイクスと2日間かかっても、納得のいくモノに仕上げられなかったミックスを「どの様に1日で仕上げるのか?」と不安だったが、彼らの仕事に接してすぐ、それは杞憂だと気がついたよ。ほとんど会話をしないまま、彼らの手はミキシング・コンソールの上を駆け巡って行く。数々の問題を素早く克服しながら、9時間後には、すべての作業を完了してしまった。ちゃんと、ECMの音になっていた。神秘的なマジックを見ているようだったよ。次の日に、マンフレッドとリリースにあたってのビジネス的な条件を確認し合い、帰路に着いた。長年の夢がかなった瞬間さ!

しかし、僕がアメリカに戻った後、マンフレッドが、二人で決めた条件を一方的に変更してしまったんだ。それで、口論が起こってしまった。マンフレッドは怒り、「アルバムのリリースを破棄する」と伝えてきた。アドヴァンスは、オスロで支払われていたので、レコーディングで借りた費用を幸い大部分は返却することができた。しかし$250 程は、自腹を切るしかなかった。儲けは一銭も無しさ。意気消沈したが、次のプロジェクトに進むしかなかった。連絡の不便さ、マンフレッドと僕の意思の疎通の難しさが、こういった結果を招いてしまったのだと思う。

その不幸な事件から2年ほどたった頃、友達の一人が「ECMが、『The Lamp and The Star』をリリースするらしい」との噂を伝えてきた。僕の方には、リリース直前まで、何も話が無かったが、その噂通り、1990年の11月にLPとCDが、同時発表された。素敵だが、奇妙な話さ。

♪ 3作目と4作目のアルバムはピーター・アースキンがプロデュースしてくれた

NS: “Alex Cline Ensemble”のその後の活動は?

AC: このグループはもともと『The Lamp and The Star』のためだけに結成されたのだが、メンバーの要望もあって継続することになった。数回だったが、ライブの機会にも恵まれたしね。レコーディング時は、名無しのグループだったが”Alex Cline Ensemble”という名前に落ち着いた。次第に新曲も増えていったので、新しいアルバムを創ろうということになった。マンフレッドとの一悶着にも拘らず、「ECMからリリースできれば」と淡い夢を描いていた。何回か手紙を書いたが、マンフレッドは、何も言ってこない。ライブ録音を送りつけて見たけれど、何の音沙汰も無かった。そうこうしているうちに、数年経ち、煮詰まって来てしまったので、また自費で録音することにした。そこそこの出来のラフ・ミックスが仕上がったので、マンフレッドに送ってみた。やっと返事が返って来たのだが「リリースの意思は無い」とのことだった。その後、5年間程、代わりのレーベルを見つけるために奔走したのだが、「ECMに似すぎている」と言われ、何処からも良い返事をもらうことができなかった。どうしようもなくなってしまったので、友人のビニー・ゴリアの自主レーベルNine Windsレコードより『Montsalvat』として1995年にリリースしてもらった。作品を発表できたことは、幸せだったが、ディストリビューションがローカルなものになり、限られてしまった。そのお陰で『The Lamp and The Star』を気に入ってくれていた人々の多くが、この作品を耳にする機会を逃してしまったとすれば、物凄く残念だ。資金も無かったので、マンフレッドに送ったのと同じラフ・ミックスを、そのまま使用せざる得なかった。

Alex Cline Ensembleは、その後も活動を続けたが、とくに親しい友人の一人でもあったエリック・フォン・エッセンは、スウェーデンに移住後、1997年に他界してしまった。彼の後任として、まだ20歳代前半だったマイケル・エリゾンドを迎え、また、不在だったギタリストとして、G.E.スティンソンが、加入した。(注4)スティンソンの加入は、ウェイン・ピートのキーボードと当時の原始的なサンプラーだけで担っていた”オーケストレイター”としての役割を軽減してくれ、バンドに新たなカラーをもたらしてくれた。大所帯のせいで、コンサートは何時もチャレンジの連続だったし、機会も少なかった。そんな状況で、通算12年もバンドを継続できたのは、ちょっとした奇跡だね。Alex Cline Ensembleのサード『Sparks Fly Upward』(1999年)とフォース(ラスト)『The Constant Flame』(2001年)は、メンバーの一人=ジェフ・ゴーティエが立ち上げたCryptogramophoneからリリースされた。何の束縛も無く、自由に制作できたし、友人のピーター・アースキンがプロデュースしてくれた。しかし、もう終わりは見えていた。アイーナは、音楽から引退する決意を固めていた。信じられない話だが、マイケル・エリゾンドは、その後、ラップ/ヒップホップのプロデューサー兼作曲家として大成したよ。才能あるミュージシャンが、僕の音楽を長きにわたって共に創造してくれたのは、本当に幸せなことだったよ。

注4:スティンソンは、シカゴ出身の有名なフュージョン/ニューエイジ・グループ=Shadowfax出身。

ECMとの不幸な出来事を語ったが「またいつかECMからアルバムをリリースできれば」と望んでいるんだよ。ずっと尊敬していたECMから、アルバムをリリースできたのは、光栄なことだよ。マンフレッドは、本当の天才だと思う。機会があれば、ぜひ、彼のプロデュースでアルバムを制作したい。僕が、彼の制作した多種多様なアルバム群から多大なる影響を受けてきている事実は、否定しようがない。

ずっと後に、マンフレッドから「『Montsalvat』をECM用にあらためて制作したい」と申しこまれた。大変嬉しかったが、僕にとって、その音楽はすでに過去のものになってしまっていた。しかし、その時点で、他にマンフレッドを納得させることのできるプロジェクトは存在しなかった。残念なことだけど。だが「お互いの信頼関係が維持できている」と感じ、嬉しかったよ。

NS: すでに話題に上りましたが、アレックスさんの最近の作品は、サイドマンとして参加の作品多数を含め、ロスを拠点とするCryptogramophoneレコードよりリリースされています。このレーベルとの繋がりは?

AC: Cryptogramophoneは、僕の音楽上の僚友で親友でもある、ジェフ・ゴーティエが、1998年に設立したレーベルだよ。ジェフが、このレーベルを立ち上げた理由の一つは、1997年に他界してしまった共通の親友=エリック・フォン・エッセンの作品のリリースだった。僕とジェフは、エリックとネルスと共に”Quartet Music”として11年間活動していたんだ。ジェフのレーベルだが、設立当時、彼は、レーベルの”顔”として余り表に出たがらなかった。Alex Cline Ensembleの『Sparks Fly Upward』は、エリックの作曲を基にした『The Music of Eric Von Essen, Vol. 1』と共に、2000年の第一回リリース時に発表された。ジェフは、エリックの作品集を、現在まで3枚製作したが、自分自身のアルバムでも、エリックの作曲を取り上げ続けているよ。

Cryptogramophoneが設立される以前、僕やジェフ周辺のミュージシャンの作品は、主に、同じくLAを拠点とする、ビニー・ゴリアの9 Windsレコードから発表されていた。ビニーは、大変オープン・マインドな人物で、自分の音楽と直接関係の無いような作品もたくさんリリースしてくれた。問題は、ディストリビューションが限られているせいで、プロモーションが行き届かず、必ずしも、適切なファン層に僕らの作品が紹介されていない事実だった。ジェフは、そういった状況を打開したかったんだよ。幸運なことに、彼の目論見は一定の成果を挙げることができている。

ジェフは、親しい友人だけど、だからといって、僕が好き勝手なことをできる訳ではないんだ。まず、僕のアルバムは、そこまでの売り上げを期待できない。反対に、ネルスの作品は、彼が有名なロック・グループ(Wilco)のギタリストということもあり、そこそこのセールスを期待できるんだ。結局のところ、”ビジネス”だからね。セールスをまったく無視することはできない。僕は寡作家だから、その分助かってはいるが...。

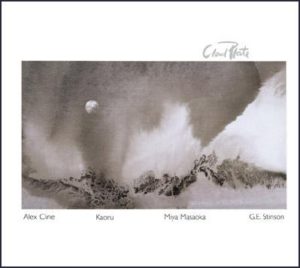

レーベル設立時、ジェフにはある程度の資金があったので、自主レーベルとしては、贅沢なレコード制作及びプロモーションを行うことができた。それは、レーベルの名前を確立するのに、大いに役立ったと思う。しかし、世界的な音楽業界不振の煽りを受け、資金調達は年々困難を増していく。だから、セールスを100%無視することはできない。たとえば、ミヤ・マサオカ、 カオル、G.E.スティンソンとのアルバム『Cloud Plate』(2005年作品)制作を持ちかけた時、ジェフは、セールス不振を心配し、渋ったよ。どうにか彼を説得し、アルバム制作・発売にこぎ着けたんだ。奇妙なことに、『Cloud Plate』は僕のアルバムの中で一番ファンから高評価を受けていると思われる作品なんだ。

そういった事情で、僕が長年温め続けているソロ・パーカッションのアルバム制作の見通しは、全然立っていないよ。(注5)ソロ・パーカッション作品を売るのは、不可能に近いからね!しかし、Cryptogramophoneのサポートを本当にありがたく思っているよ。本当に、幸運なことだよ。ジェフを手伝い、何枚かのアルバムカバーの製作に携わる経験もできた。ジェフは、ヴァイオリン奏者として、多くの僕のアルバムにも参加して来てくれている。共に音楽を創造できる友人をもてることは、本当に素晴らしいことさ。

注5:アレックスのデビュー作は、9 Windsレコードより1981年に発表されたソロ・パーカッション集『Not Alone』。

日に日に勢いを増す音楽業界の世界的不振を考えれば、Cryptogramophoneのようなレーベルの未来は、多難だろうね。僕は、常に”今現在の”自分のアルバム制作が、最後の機会になると覚悟して臨んでいるよ。ジェフは、レーベル存続の時期を延ばすべく、Cryptogramophoneのリリース・ペースを落としている。個人的に親しい音楽家の作品だけリリースする方針に固めたらしい。Cryptogramophoneは、9 Windsと共に、慢性的過小評価に甘んじているロスの創造的ジャズシーンをドキュメントしているレーベルだから、末永く続いて欲しいが、本当に、大変な状況だと思うよ。

♪ ロスに居ることのメリット

NS: 「ロスのジャズシーンは、慢性的な過小評価に甘んじている」と、話されましたが、ニューヨークやヨーロッパへ移り住もうと思ったことは?ロスに居ることのメリットは?

AC: 70年代の終わり、ジュリアス・ヘンフィル、ビニー・ゴリア、ティム・バーンのレコーディングやツアーに参加できたことで、プロのミュージシャンとしてやって行くめどがたった。(注6)その当時、他の多くのジャズマンと同じように、ニューヨーク、あるいは、アメリカ東海岸の何処かに移り住むことを考えたよ。しかし、実際に何度か訪れてみて、ニューヨークは「僕の住みたい町では、ない」と実感したんだ。数週間も滞在すれば、常に「早くニューヨークから逃げ出したい」との欲求が沸くんだ。もっと「有名になりたい」というアンビション(野心)があれば、ニューヨークに我慢できたのかも知れない。だけど、僕はそういうタイプの人間ではなかった。でも、そういった決断を下せる人たち、自分のキャリアのために犠牲を惜しまない人たちを尊敬しているよ。

注6:アレックスのレコード・デビューは、9 Windsレコードのデビュー作でもある、ビニー・ゴリアの『Spirits in Fellowship』(1977年作品)。当地のフリー・ジャズ界の大御所だった、ジョン・カーターも参加。ヘンフィルとは、『Georgia Blue』(Minor Music:1984年作品)、バーンとは、前述の『Fulton Street Maul』(Columbia:1987年作品)の他『7X』(Empire:1980年作品)に付き合っている。

ニューヨークに移り住まなかった理由の一つは、僕のドラムセットの大きさなんだ。ニューヨークで、大型のセットを無理なくセッティングできる場所は限られている。もう一つの理由は、大都市のロスで生まれ育ったくせに、自然との接点を常にある程度保っていたいんだ。それには、セントラルパークという大きな公園がニューヨークにあるにせよ、ロスの方が都合が良い。車で少し郊外に出れば、豊かな自然を満喫できるからね。それに、ロスは開けているから、展望がきくんだ。窓の外を見れば、山なみや青い空が見える。マンハッタンのビルからでは、そうはいかないだろう?さらに重要なのは、ニューヨークの低所得層の暮らしは、他の地の低所得層の暮らしより大変なんだ。

僕のこういった気質を、ネルスが簡潔にまとめてくれた。90年代のニューヨークでのあるパーティーの席での話だ。当地の有名なジャズ・ミュージシャンが出席した。何人もの人に「いつニューヨークへ、移り住むんだ?」と聞かれた。僕の代わりに、ネルスがこう答えた「アレックスは、ニューヨーク向きではないんだよ」。皆、十分に納得している様子だったよ。

1980年代に、ニューヨークの重要なミュージシャン数人から、何回も「こっちに来い」と誘いがあったよ。しかし、その頃には、ロスでの生活が定着してしまっていたし、ローカルなシーンを中心としながらも、生き甲斐も見出せていた。食べていくためには、音楽以外の副業に昼間従事しなければならなかったが、家族もいるし、自分の好きな大きめのセットでプレイもできるし、刺激的な音楽仲間とも出会い、活動を続けていられた。有名なミュージシャンが、ロスを訪れた時には、共演も経験できた。要するに、ロスでも、素晴らしいミュージシャンとの出会いにこと欠かなかったんだ。ライブをする場所を見つけるのは、大変だったが、どうにかなった。これは、今でも続く問題だけれどもね。時には、アメリカの他の町や、ヨーロッパへもツアーに行くことができた。1985年に、父が亡くなり、結婚もした。だから、音楽以外の個人的なことでも、ロスに住み続けることは、大切なことになったんだ。

ロスの創造的な音楽コミュニティーの規模は小さいが、ミュージシャン同士の仲間意識や、向上心は、非常に強いんだ。そういった音楽をするのに、必ずしも理想的ではない状況、要するに”逆境”のお陰かもしれないが...。その逆境が創造性を増すというべきか。ジョン・カーター、ボビー・ブラッドフォード、ホレス・タプスコットやリチャード・グロスマンといった過小評価に甘んじているが、真にクリエイティブな音楽家と、まだ若い時分に共に音楽を創造する機会を得られたのは、本当に幸せなことだった。僕たちの世代のミュージシャンは、彼らのようなミュージシャンと触れ合うことで成長できたし、若い者同士でもお互い教え合い助け合うことができた。その当時知り合ったミュージシャンのほとんどと、有意義な音楽関係がいまに至るまで続いている。

もちろん、「もっと国際的な知名度が上がれば」との希望を持っていたが、そのために「新しい土地に身を置こう」とは考えられなかった。ただ、ロスでの友人たちと同じように、過小評価に甘んじて来ているのも事実だ。だから「後悔がない」と言えば嘘になるが、もう一度人生を遣り直せたとしても、同じ決断を下していると思う。客観的に見て、キャリアを第一に考えて決断をするより、もっと僕の音楽以外の人性観全体に沿う決断をしてきたのだと思う。キャリア第一主義の人々を悪く言うつもりは毛頭無いが、僕には、そういった生き方が、シックリこないんだ。自分自身に正直に生きてきたし、そうし続けたい。

僕は、自分自身の音楽的成果に対し、すごく満足しているし、ロスに留まっていたからこその成果だと思っている。ロス在住のミュージシャンが、東海岸中心のジャズ・メディアに軽んじられているのは事実だと思う。この現実に対処する方法として東海岸に移住するやり方もあるが「最良の音楽を提供し続ける」やり方も、効果があると信じたい。幸せなことに、ビニー・ゴリアの9 Winds、ジェフ・ゴーティエのCryptogramophone、トム・アルバックのNimbus West、各レーベルがロスの創造的音楽シーンをドキュメントし、世界に向けて発信し続けてくれている。

ヨーロッパに移住することも考えたが、具体性のある話は無かったし、新天地により良い未来を求める気概もなかったので、実行しなかった。だから、生まれ育ったロスで活動を続けているんだ。冒険心に欠けているのかもしれないね!言えるのは、人種の坩堝のロスで育ったからだと思うが、白人中心のヨーロッパの町に住みたいとは、思わない。多種多様な人々、文化の中に常に自分を置いておきたいんだ。

しかし、「このままずっとロスに住み続けたい」とも、思っていないんだよ。あやふやな話だが、年を取るにつれ「もっと静かな環境で生活したい」との、欲求が高まってきたんだ。ロスのような大都市の生活に、疲れを感じていると言うべきかな。大都市には、大都市なりの利点があるが、不便もある。年のせいだと思うけど、もっと静かな暮らしをしたい。自分自身で、生まれて此の方ロスで生活している事実について驚いている始末さ。奇妙な話さ!ただ、わだかまりの様なものは一切無いよ。老後をこのままロスで迎えることはちょっと考え辛いけれど、なるようになるものさ!今は、取り合えず、ロスにいるよ。

NS: Cryptogramophonより、アレックスさんの新作『For People in Sorrow』がCD+DVDセットで、最近発売になりました。これは、ロスで毎年開催されている、Angel City Jazz Festivalの2012年版での実況録音が基になっています。そのコンサートに至った経緯は?

AC: ご存知のように『苦悩の人々(People in Sorrow)』(Pathé-Marconi)は、アート・アンサンブル・オブ・シカゴが、1969年にフランスで制作、リリースしたアルバムだ。メンバーのロスコー・ミッチェルが、作曲を担当している。このアルバムを最初に耳にしたのは、不幸な高校生活をロスで送っている時分だった。

この名作に対する僕なりのトリビュート『For People in Sorrow』のコンセプトを最初に思いついた時をちょっと思い出せないのだが、多分数年前のことだったと思う。『People in Sorrow』をCDで買い直し、LP固有のノイズを気にせず、彼等のサトルな表現を存分に楽しむことができるようになった。若い頃に多大な影響を受けたアルバムを、改善された状態で聴け、「この作品を素材に、自分なりのアイディアを投影し昇華したい」との欲求が強くなった。まあ、そういうことを思っていたから『People in Sorrow』を買い直したのかも...。

最初、自分が毎月主催している小さなコンサート・シリーズで、このアイディアを実現しようと思った。(注7)ローカルなレベルでね。しかし、余り適しているとは思えず、数年間、具体的なプランを立てられなかった。でも「この企画を実現したい」との思いは消えず、ロスで毎年開催されている、エンジェル・シティー・ジャズ・フェスティバルの主催者に、助けを求めたんだ。思い立ってから、かなりの時間をアイディアの熟成に費やせたので、コンサートのプログラムや人選に対し、すでに明確な方向性が見えていた。ある程度の規模のジャズ祭の協力のお陰で、僕個人ではとても実現不可能な理想的な状況や参加ミュージシャンが実現できたことは、大変に幸せだった。

注7:アレックスは、ロス郊外のイーグルロックで、1997年より月例コンサートを主催している。

知っての通り、オリジナルの『People in Sorrow』は、ドン・モイエがグループ加入以前の、ロスコー・ミッチェル、レスター・ボウイ、ジョセフ・ジャーマン、マラカイ・フェイヴァースの4人による録音だ。各種パーカッションは使用されているが、ドラムは、使われていない。ドラマーの僕が立てた計画だから、最初からオリジナルの編成は考えていなかった。たとえば、オリジナル作品に使用されている木琴類やチェレスタの代わりに、ピアノとハープを使おうと思った。さらに、僕の弾くグロッケンスピール(鉄琴)をチェレスタの代用にすることに決めた。楽器編成のアイディアが固まってくると、「誰にその楽器を担当してもらうか」を決め、順次、理想的だと思うミュージシャン各人に連絡を取っていった。とは言っても、「個人的に参加して欲しい」と思ったミュージシャンの数は多かったので、結果的に、かなり大きなアンサンブルになった。これは、ドラマーの性質上、今まで、多数の素晴らしいミュージシャンと共演できてきたことが、大きかったと思う。だから『For People in Sorrow』参加のミュージシャンは、僕が、何らかの形で共演して来た友人たちなんだ。

各ミュージシャンの特質をある程度理解できていたことは、この企画の実現、とくに編曲への大いなる助けになったよ。たとえば、オリバー・レイクとは、1978年、僕がまだ22歳の頃、バイキダ・キャロルのグループで共演して以来だった。しかし、彼が、僕の企画にどのようにアプローチをとり、また、どのように貢献してくれるか、ある程度の推測ができた。 大きなグループだから、編曲による骨組み造りは、大事だが、よりスポンタニアスなフリー・インプロヴィゼーションのための空間も、十分に残しておいた。そのお陰で、演奏中、沢山の「音楽的な驚き」を経験することができたよ。

適切な人材を揃えることができれば、素早い仕事で、大きな成果を残せるものなんだ。エンジェル・シティー・ジャズ・フェスティバルでの『For People in Sorrow』の演奏は、そのまさに好例だ。大変幸運なことに、録音、ビデオの収録、共にうまく行った。『For People in Sorrow』は、僕の作品である以上に、参加ミュージシャン及びサポート・スタッフすべての作品でもあるんだ。

NS: 今後の予定は?

AC: とくに何も決めていないよ。話したように、僕は、寡作家で、インスピレーションが自然に沸くまで、待つ方なんだ。現在のレギュラーグループは”Band of the Moment”という。レコーディングの予定は無いが、Youtubeでコンサートの実況が見られるよ:

ALEX CLINE SELECTED DISCOGRAPHY

Alex Cline/Alex Cline Ensemble:

1981 – Not Alone (Nine Winds)

1987 – The Lamp and The Star (ECM)

1992 – Montsalvat (Nine Winds)

1999 – Sparks Fly Upword (Cryptogramophone)

2001 – The Constant Flame (Cryptogramophone)

2009 – Continuation (Cryptogramophone)

2013 – For People In Sorrow (Cryptogramophone)

Quartet Music:

1981 – Quartet Music (Nine Winds)

1984 – Ocean Park (Nine Winds)

1986 – Window On The Lake (Nine Winds)

1989 – Summer Night (Delos International)

Alex Cline-Jeff Gauthier-G.E. Stinson:

1995- Right of violet (9 Winds)

2000 -The Other Shore (Cryptogramophone)

Alex Cline-Kaoru-Miya Masaoka-G.E. Stinson:

2005 – Cloud Plate (Cryptogramophone)

Andrea Centazzo-Alex Cline

1980 – Percussion Interchanges (Koans Vol. 2) (Ictus)

Nels Cline:

Dirty Baby (Cryptogramophone)

New Monastery (Cryptogramophone)

Destroy All Nels Cline (Atavistic)

Angelica (Enja)

Jeff Gauthier/Jeff Gauthier Goatette:

Open Source (Cryptogramophone)

House of Return (Cryptogramophone)

One and the Same (Cryptogramophone)

Mask (Cryptogramophone)

The Present (9 Winds)

Internal Memo (9 Winds)

The Music of Eric von Eseen, Vols. 1, 2, & 3 (various artists) (Cryptogramophone)

Vinny Golia:

Take Your Time (w/Bobby Bradford) (Relative Pitch)

Sfumato (w/ Bobby Bradford) (Clean Feed)

Lineage (w/ Bobby Bradford) (9 Winds)

One, Three, Two (Jazz Halo)

Nation of Laws (9 Winds)

Regards from Norma Desmond (Fresh Sound)

Spirits Fellowship (w. John Carter) (9 Winds)

Tim Berne:

Fulton Street Maul (Columbia/Koch Jazz)

Empire (box set of Berne’s first four albums) (Screwgun)

Julius Hemphill:

Georgia Blue (w/ Nels Cline) (Minor Music)

Richard Grossman:

Where the Sky Ended (hatOLOGY)

Even Your Ears (hatOLOGY)

Remember (Magnatone)

Trio in Real Time (9 Winds)

In the Air (w/ John Carter, Vinny Golia) (9 Winds)

Charlie Haden Quartet West:

In Angels City (Verve)

Amir ElSaffar/Hafez Modirzadeh Quartet:

Radif Suite (Pi Recordings)

G.E. Stinson Group:

The Same Without You (9 Winds)

Don Preston Trio:

Transformation (Cryptogramophone)

Gregg Bendian’s Interzone:

Requiem for Jack Kirby (Atavistic)

Myriad (Atavistic)

Interzone (Eremite/Atavistic)

Ross Hammond Quartet:

Cathedrals (Prescott)

Adored (Prescott)

Steuart Liebig:

Pomegranate (Cryptogramophone)

Jim McAuley:

The Ultimate Frog (Drip Audio)

Takako Uemura:

Reminiscence (produced & arranged by Alex Cline) (Kokoro Sounds)

Scot Ray Quintet:

Active Vapor Recovery (Cryptogramophone)

Shooting Stars & Traffic Lights (John Wolf Brennan, etc.):

Shooting Stars & Traffic Lights (Bellaphon/Leo)

Yusef Lateef/Adam Rudolph – GO: Organic Orchestra:

In the Garden (Meta)

John Rapson (w/ Anthony Braxton):

Dances & Orations (Music & Arts)

*初出:2013年5月6日更新 JazzTokyo #185

Originally published in Jazz Tokyo #185, May 06, 2013