ジョアン・ジルベルトへの想いあふれて

text by Shuhei Hosokawa 細川周平

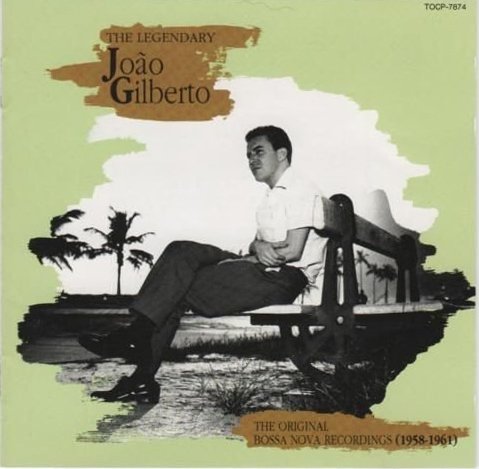

ついにジョアンが亡くなった。愛聴するデビュー時の三枚を集めたCD『ジョアン・ジルベルトの伝説』をかける。この歌い手がこの世にいないと思って聴くと、いつもと違う寂しさが湧きあがってくる。年齢がいっていることは当然分かっていても、死はまだと先延ばしにし、つまりは無視してきた。忘れていた。今は聴き慣れた歌のひとつひとつが、この世への置き土産のように聴こえてならない。ジョアンはこう歌った、と。しばらくは「故ジョアン・ジルベルト」と意識して聴き直すだろう。

いつも聴くわけではない。心地よいのだが、耳が奪われて「ながら」で済まされないからだ。心を決めて向かわなくてはならないからだ。ぼくのボサノヴァ観では、彼とトム・ジョビンは別格、後の連中は歌が上手、曲が面白い、収集家にお任せというだけで、あまり眼も耳もくれない。ヴィニシウス・ジ・モライスの歌詞あっての出会いというのもよく承知している。三人が組んだ「想いあふれて」「無感情」が別格中の別格、ジョアンとトムが組んだ「ワンノート・サンバ」「コルコヴァード」がその次、ジョアンが作詞作曲を担当した「ビン・ボン」が別の意味で別格という分かりやすい格付けで、ボサノヴァ世界は成り立っている(曲ごとの好き大好きとは別に)。でも歌詞と楽譜があるだけでは歌にならない。ジョアンの声が特別なのだ。それはジョアン版の「想いあふれて」の前後に吹込まれた旧世代の歌手によるカバーと比べるとよく分かる。それは確かに新風と呼べる鋭い曲だが、「歌い込んで」しまいサンバ歌謡のなかに収まってしまう。ジョアンのヴォーカルが語りとつぶやきと歌の合間を行く特別仕様だとはっきりする。聴衆に向けて歌いかける感じがしない。パーティの盛り立てでもない。声とギターで完結している。それがそれまでのサンバ歌謡のファンに「反音楽的」で「音痴」扱いされたのは当然だった。ジョアン以降の歌手は多かれ少なかれ、彼の影響下で親密さを出そうとしている。それが新世代の自然な歌い方だった。

かけるアルバムは決まっている。先の『伝説』を別にすれば、ソロばかりだ。彼の精神的な子どもたち(トロピカリスタ)も実の娘(ベベウ)も邪魔になる。北米の共演・編曲者も自分たちの国際基準に南米風味つけをしただけ、上手に使っただけ。オケ伴奏も外から拍子をはめるだけで、無駄な化粧としか聴こえない。ポルトガル語以外の歌も、イタリア語の「夏」を除くと本来の自由な揺れに欠く。どれも後ろで流れているには悪くないが、聴くものではない。

よく言われるように、彼は打楽器に乗ってサンバするのではなく、打楽器もベースもコードも一人でサンバするギター奏法を編み出した。それに乗ったり乗らずに、よく前のめりになりながら、フレーズの要所で待ち受けてきっちり拍に乗る。そしてまたずれる。一小節飛ばしても歌はきっちりつながっている。楽譜よりも歌詞が意味を持ち、あたかも次の文句を早く聴かせたくて待っていられないかのようだ。普通の歌手だとそれは間違いに聴こえる。これは厳密な鼻唄である。好きなように語り歌いつつ、音程も間合いも完璧、ただ旋律の溜め所だけが先走る。歌うには低すぎる音域ではつぶやくしかないが、不思議なことに歌は途切れず続いている。

それが一番目立つのはウンブリア・ジャズ・フェスティバルのライブ(1996年)で、調子がよかったらしく原曲の溜め所をどんどん飛ばしながら、ギターもくっついていき、息が切れると数拍待ってつじつまを合わせるかのような伸び縮みがあちこちで聴かれる。たくさんある彼の(ひょっとすると他のも含めてすべての)「デザフィナード」の録音のうち、この夜のが一番気に入っている。デビューの頃、君らの歌は音楽じゃないという年配者からの批判に対して「これが新しいノリ(ボサノヴァ)、とても自然」、音が外れている(デザフィナード)ように聞こえても、ぼくの心は君の前でドキドキしてるとやり返したボサノヴァ宣言の歌として知られている。ブラジルでもしゃれた連中の持ち物だったローライフレックス・カメラでその場撮りした恋人の写真が、弁解ぶった歌詞のなかでひときわ印象に残る。新しい視覚体験が、ブラジルが国として一番幸福だった(と思い出されている)時代(ワールドカップ初優勝、好景気)の新しいノリ(ボサ)とうまく合っている。このノリを自然と感じるミュージシャンがどっとあふれ、ジャンルとしてのボサノヴァになったのだが、ジョアンもトムもサンバの変奏と考えていた。ブラジル音楽百年の大樹の若い枝という意識だ。

それが一番目立つのはウンブリア・ジャズ・フェスティバルのライブ(1996年)で、調子がよかったらしく原曲の溜め所をどんどん飛ばしながら、ギターもくっついていき、息が切れると数拍待ってつじつまを合わせるかのような伸び縮みがあちこちで聴かれる。たくさんある彼の(ひょっとすると他のも含めてすべての)「デザフィナード」の録音のうち、この夜のが一番気に入っている。デビューの頃、君らの歌は音楽じゃないという年配者からの批判に対して「これが新しいノリ(ボサノヴァ)、とても自然」、音が外れている(デザフィナード)ように聞こえても、ぼくの心は君の前でドキドキしてるとやり返したボサノヴァ宣言の歌として知られている。ブラジルでもしゃれた連中の持ち物だったローライフレックス・カメラでその場撮りした恋人の写真が、弁解ぶった歌詞のなかでひときわ印象に残る。新しい視覚体験が、ブラジルが国として一番幸福だった(と思い出されている)時代(ワールドカップ初優勝、好景気)の新しいノリ(ボサ)とうまく合っている。このノリを自然と感じるミュージシャンがどっとあふれ、ジャンルとしてのボサノヴァになったのだが、ジョアンもトムもサンバの変奏と考えていた。ブラジル音楽百年の大樹の若い枝という意識だ。

1973年モントルー・ライブのなかの「白と黒の肖像」を聴いてほしい。軽くギターでコードをつけ最低限の拍を刻むだけ、つぶやくように素っ気なく始まり、ウォーミングアップが済むと、やっとギターがいつもの刻み(ボサ)になって、本来の歌が立ち上がる。その瞬間、客が身を乗り出すかのようだ。彼はまだ40代、声の若々しさが嬉しい。今に思えばまた哀しい。この日のアンコールの「幸せ」では客が「悲しみには終わりなし、幸せには終わりがある」と合唱するのに、彼が機嫌よく合わせている。晩年のミサのような静けさはない。ヴィニシウスのこのメッセージが今は違って受け取れる。恋愛の歌ではなく、人生の歌なのだ、と。

1973年モントルー・ライブのなかの「白と黒の肖像」を聴いてほしい。軽くギターでコードをつけ最低限の拍を刻むだけ、つぶやくように素っ気なく始まり、ウォーミングアップが済むと、やっとギターがいつもの刻み(ボサ)になって、本来の歌が立ち上がる。その瞬間、客が身を乗り出すかのようだ。彼はまだ40代、声の若々しさが嬉しい。今に思えばまた哀しい。この日のアンコールの「幸せ」では客が「悲しみには終わりなし、幸せには終わりがある」と合唱するのに、彼が機嫌よく合わせている。晩年のミサのような静けさはない。ヴィニシウスのこのメッセージが今は違って受け取れる。恋愛の歌ではなく、人生の歌なのだ、と。

ジョアンのライブは二度見た。1992年、サンパウロの野外公園では予定より1、2時間遅れての登場で、これはいわゆるブラジリアン・タイムかと連れ合いに尋ねたら、ジョアン・タイムなのだと答えが返ってきた。後になってその意味が理解できた。雑多な出演者のなかの一人で、数千人収容の昼間の会場の立ち席で遠目に見たことしか覚えていない。反対に2004年の大阪公演は「お迎え」の気持ちで待ち受けていた。時間になってもなかなか出てこない。遅れることは分かっていても、本当にキャンセルされたらどうしようとはらはらするうちに灯りが落ちて登場した。拍手をそこそこに最初の一音に集中しようとし、会場は緊張の沈黙に包まれた。そしてギターが小さな音をはじくと気持ちが緩んだ。ささやき声が聴こえるともっと緩んだ。曲が終わっても音がすっかり消えるまで沈黙が守られた。2003年の東京ライブのCDは、その沈黙と安堵を蘇らせてくれる。追悼するのに最もふさわしい。

デビュー曲「想いあふれて」は20世紀に南半球が生んだ最高の歌と確信している。リム・ショットで刻まれるドラムスのリズム・パターンは驚きだし、フルートとホルンを活かしたシャレた編曲ぶりもその数ヵ月前のトムの録音にはなかった。彼の意外なコード進行、それに振り当てられたヴィニシウスの符割りを間違ったような歌詞、「終わりのない悲しみと憂鬱」に沈む前半と、明るい後半の夜と昼のような対照(「彼女が帰ってきた、気が狂いそう、海の魚の数だけキスしたい、百万回分抱きしめたい・・・」)、この浮き沈みが二回繰り返される二分間は、ブラジル音楽のひとつの頂点だ。思いつめた前半から思いあふれる後半へ移るスリルは、何度聴いても変わらない。

もう一曲お決まりを挙げる、モントルーと同じ年のヴァーヴ盤の冒頭「三月の大水」。夏の終わり、ブラジルに多い大水が何もかもを呑み込んで流れていくという他に類のない歌で、切株、石、ガラス、魚、蛇、蛙のような具体的なモノに交じって行き止まりの道、夜、死、神秘、風、雨、朝の光、将来図、家の計画その他すべて、目に見えるものも見えないものも、心の出来事も毎日の繰り返しも、人生もその残りも好きなこともいやなこともすべて等しく流れ去っていくと、トムは万物流転を誰にも分かる歌詞にしている。物語はない。同じものが時々二度流れてきて、歌のなかでぐるぐる回っている。ジョアンも後半では書かれた歌詞を無視して万物の流れに乗っている。夏の終わり(つまりカルナバルの後)にちょっぴり寂寞を感じるブラジル独自の季節感(夏夏夏少し冬の二季)を基本にしながら、延々と名詞が列挙されるかたちは独創的で、この曲によって、トムは通常のソングライターの域を超えた。これに比べるとヴィニシウスも職業的な詩人・作詞家の一人にすぎない。歌詞には「ちょっと寂しい」という以外、何も感情用語はないが、人生の根源的な寂しさにこの歌は触れていると思う。寂しいがいつまでも先があるという希望が、起伏のない旋律の明るい調子から伝わってくる。少なくとも歌の続く間は。

もう一曲お決まりを挙げる、モントルーと同じ年のヴァーヴ盤の冒頭「三月の大水」。夏の終わり、ブラジルに多い大水が何もかもを呑み込んで流れていくという他に類のない歌で、切株、石、ガラス、魚、蛇、蛙のような具体的なモノに交じって行き止まりの道、夜、死、神秘、風、雨、朝の光、将来図、家の計画その他すべて、目に見えるものも見えないものも、心の出来事も毎日の繰り返しも、人生もその残りも好きなこともいやなこともすべて等しく流れ去っていくと、トムは万物流転を誰にも分かる歌詞にしている。物語はない。同じものが時々二度流れてきて、歌のなかでぐるぐる回っている。ジョアンも後半では書かれた歌詞を無視して万物の流れに乗っている。夏の終わり(つまりカルナバルの後)にちょっぴり寂寞を感じるブラジル独自の季節感(夏夏夏少し冬の二季)を基本にしながら、延々と名詞が列挙されるかたちは独創的で、この曲によって、トムは通常のソングライターの域を超えた。これに比べるとヴィニシウスも職業的な詩人・作詞家の一人にすぎない。歌詞には「ちょっと寂しい」という以外、何も感情用語はないが、人生の根源的な寂しさにこの歌は触れていると思う。寂しいがいつまでも先があるという希望が、起伏のない旋律の明るい調子から伝わってくる。少なくとも歌の続く間は。

その浮いて流れるなかにジョアンの名がある。ブラジルではごく普通の名前で、人も石ころと同じように去っていくという抽象的な意味にこれまで取ってきた。しかし今や特定の人物と切り離せなくなった。この曲はブラジルの歌手にとって特別で、力のこもった名演が多い。軽く歌うわけにはいかない重さがある。そのなかでジョアン版は今まで以上に特別の意味を持つだろう。少なくともこの一徹者にとっては。

沈黙で応じるべきところ、ずいぶん饒舌になってしまった。

ジョアン・ジルベルト, 三月の水, 想いあふれて

文中” Águas de Março”を「三月の大水」と表記しているが、これは校正ミスではなく、原題(および歌の内容)により忠実に訳したため。細川さんのこだわり。文章を読めばわかると思います。