Passings: LEE KONITZ by Dave Liebman

追悼 リー・コニッツ by デイヴ・リーブマン

text by Dave Liebman

photo: courtesy of Jean-Jacque Pussiau

Lee Konitz’s career was the definition of individualism in jazz. Like Monk, like Lee’s long-time cohort Warne Marsh and of course “Professor” Lenny Tristano, being immersed in a style of music which begs for individualism, Lee struck gold. Can you imagine being in the same room hearing and watching Bird, while developing a completely different way of playing….in front of the master? Lee did it in spades.

Lee’s assets were remarkable: a truly tremendous ear; a conviction that everything was at the service of melody including harmony; a behind the pulse eight note rhythmic feel; all presented with a flexible and at times entrancing sound on the alto. Lee represented freedom, having what it takes musically and socially to be your own man. Yes, you can play what you want in jazz (theoretically that is), but you have to believe in yourself, practicing what you preach from a position of strength and confidence.

As a person, Lee was a real character. He could be abrasive and outspoken at times, yet very astute in his opinions that by the way comprise his interview book (which inspired me to do my auto bio book in a similar format). Lee was for sure not shy to express his views, even about himself regarding playing fast tempos, questions about intonation, etc. Bottom line was Lee could be brutally honest. But he had a sly sense of humor and was not shy when he communicated with the audience.

Lee would invariably show up at NY clubs checking out the scene. He was one of the few masters that taught a lot of students over the years,

(including my wife, Caris). He never said anything about the music he had just heard…so you couldn’t really tell what he felt (which in retrospect was probably the safest way to tread around him). But in the end he was truly humble with great knowledge about Lester Young and other notable pre be-bop players.

For most of his life Lee played with whomever and wherever, with famous guys and new talent. He would call the same war horse tunes that amazingly were always different no matter how many times you heard “All The Things,” “What Is This Thing” etc. He played with big bands, duos and all kinds of ensembles always being himself no matter the background or style. His recording with Elvin Jones and bassist Sonny Dallas titled “Motion” is a classic for time and changes improvising in a trio setting. Surprisingly and unique compared to most of his peers (McLean, McPherson, Woods, Cannonball) Lee loved to play free. He was so musical and melodic that he made even that idiom sound lyrical. Lee was totally respected but existed on a less than famous level of popularity, maybe even taken for granted…but that is another story.

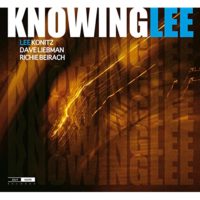

Finally, there’s a track from a trio recording I did with Lee and Richie Beirach a few years ago….”Knowingly.” Out of nowhere Lee pulled out a soprano and played one of the most amazingly beautiful, improvised duos I have ever heard with Richie…..very deep and intimate.

One of the all-time greats, may you rest in peace.

リー・コニッツのキャリアは、ジャズにおける個人主義の定義そのものであった。モンク、リーの長年の同志ウォーン・マーシュ、もちろん“プロフェッサー”レニー・トリスターノも同様だったが、個人主義に立つ音楽スイタルを貫いてリーは成功したのだ。バードの演奏を耳にしながら、その姿を目撃しながら同じ部屋で、しかもマスターの目の前でまったく別のやり方で演奏を組み立てていくなどということを想像できようか? それを実際にやったのがリーなのだ。

リーの才能にはいくつか注目すべきものがあった;じつにおそるべき聴覚、和音を含む旋律がすべての優位に立つという確信、パルスの裏での8分音符のリズミック・フィール、それらのすべてが柔軟で時には心にしみ入るサウンドとなってアルトで表現されるのだ。リーは、ミュージシャンとしても社会人としても自己を確立しながら自由を体現している男だった。そう、理論的にはジャズの場合、演奏したいことを演奏するのは自由である。しかし、そのためには力と自信の上に立った修練を経た上で自分を信じることが必要だ。

ひとりの人間としてリーは極めて個性的だった。時には無愛想で直言居士であった彼がインタヴュー本では考え抜いた発言で通しているのだ(それにヒントを得て僕は自伝で同じ手法を取ることにした)。リーは、速いテンポでの演奏やイントネーションなどについての質問に対しても何ら臆することなく自分の考えを直截に披瀝している。結論として、リーはどこまでも正直な人間だったのだ。同時に茶目っ気やユーモアもあり、オーディエンスとの会話も楽しんでいた。

リーはNYのあちこちのクラブへ出かけ、シーンのチェックを怠らなかった。マスターにしては珍しく長年にわたって後進の指導にもあたっていた(僕の妻のCairsもそのひとりだったが)。自分が聴いた音楽については決して語ることをしなかったので、誰も彼がどのような感想を持ったか知ることができなかった(他人を評価しないことはおそらくいちばん安全なやり方だろう)。口にこそしなかったが、レスター・ヤングを始めプレ・ビバップ期の主要なミュージシャンについては相当該博な知識を持っていた。

リーは生涯を通じて相手と場所を問うことなく、有名無名のプレイヤーと演奏することを厭わなかった。<オール・ザ・シングス>や<ホワット・イズ・ディス・シング>など耳タコの曲を何度聴いても趣向の違うアプローチで演奏していた。ビッグバンド、デュオなどあらゆる種類のアンサンブルで、バックグラウンドやスタイルに関わらず、彼は彼自身を失うことなく演奏していた。エルヴィン・ジョーンズとベースのソニー・ダラスとのトリオ・レコーディング『Motion』は、トリオ・セッティングにおける即興のあり方を示す時代を超えた見本として存在している。同期の他の連中(マクリーン、マクファーソン、ウッズ、キャノンボール)に比べて、彼は飛び抜けてユニークでフリーを愛した。彼の演奏はとても音楽性豊かでかつメロディックだったので、イディオムさえリリカルに響いた。リーは一身に尊敬の念を集めていたが一般的な意味での人気を獲ち得てはいなかったが、それに甘んじてさえいた、しかし、それはまた別の話である。

最後に、数年前のことになるが僕がリーとリッチー・バイラークのトリオで録音した曲がある。<Knowingly>という。やおら取り出したソプラノでリッチーと演奏したデュオは初めて聴くえも言われぬ美しさを湛えていた。とても深く、しかも和みのある音楽。(文責:稲岡)

時代を超えた偉大なミュージシャンよ、安らかに眠れ。

デイヴ・リーブマン

『Lee Konitz|Dave Liebman|Richie Beirach /Knowinglee』

Outhere OTN006 2011

Lee Konitz (alto- & soprano-sax)

Dave Liebman (soprano-& tenor-sax)

Richie Beirach (piano)

1. In Your Own Sweet Way (Dave Brubeck)

2. Don’t Tell Me What Key (Konitz/Liebman/Beirach)

3. Universal Lament (Konitz/Beirach)

4. Alone TogetherWritten (Howard Dietz/Arthur Schwartz)

5. Knowinglee (Liebman/Beirach)

6. Solar (Miles Davis)

7. Migration (Konitz/Liebman)

8. Thingin’ / All The Things That …

9. Trinity (Konitz/LIebman/Beirach)

10. Body And Soul (Johnny Green)

11. Hi Beck (Konitz)

12. What Is This Thing Called Love (Cole Porter)

Produced by Kurt Renkar

Executive producer: Jean-Jacques Pussiau

©2002 Christian Ducasse

Dave Liebman デイヴ・リーブマン

1946年、NYブルックリン生まれ。ソプラノ、テナー・サックス、フルート奏者。

ジョン・コルトレーンの生演奏を聴いてジャズに目覚め、レニー・トリスターノやチャールス・ロイドに教えを乞う。NY大学を卒業後、プロを目指す。エルヴィン・ジョーンズのグループを経て、1970-74年、マイルス・デイヴィスのグループに在団、バンマスとして活躍。退団後、Lookout Farm、David Liebman Quintet、Questを通じて活躍。2010年、NEAジャズ・マスターズに認定される。