ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #99 Amanda Gardier<Let’s Hope It’s Got a Happy Ending>

前回本誌No. No. 309、楽曲解説 #98で取り上げたCharlie Ballantine(チャーリー・バレンタイン)の伴侶であるAmanda Gardier(アマンダ・ガーディエィ)の新譜、『Auteur (ウター:フランス語で著者の意)』が本日2024年1月26日にリリースされた。実はこのアルバムについて書くつもりはなかったのだが、「The Bαd Plus」の発起人であるDave King(ディヴ・キング)をドラムに迎えてのこのアルバムをやけに気に入ってしまったのだ。筆者にとってのアマンダの演奏の魅力は音色の美しさと、見せびらかさないものすごいテクニックと、ビートの後ろにゆったり座るタイム感だ。しかし、なんと言っても作曲のアイデアが面白い。

チャーリーを取り上げた時に彼のアルバムの多くに参加しているアマンダを言及したが、チャーリーが参加していないアマンダのアルバムは聞き流していた。チャーリーの記事を書き終えてそのアルバム、『Flyover Country (2020)』をじっくり聴いて、これはとんでもないアルバムだったと気付いた。まずアマンダの作曲のスタイルが抜群に面白い。しかもこのアルバムのリズムセクションはガンガンにグルーヴしているではないか。まずこのアルバムの1トラック目、<Midwestern Gothic>をお聴き頂きたい。曲の始まりは、よく聴く最近のコンテンポラリー風の5拍子のジャズ曲で、さほど惹かれなかった。ところが40秒あたりでいきなりむちゃくちゃカッコいいバックビートに変化する。

このバックビートでのコードはチャーリーの<Strange Idea>を取り上げた時にご紹介したコードと同じで、オルタード9thと#11が同居する斬新なサウンドだ。だがチャーリーと使い方が全く違う。チャーリーは独自のスケールからコードを派生させていたが、アマンダは新しいオルタード・コードのサウンド、厳密にはA♭7 (♭9, 13) on D というかなり斬新なサウンドを生み出している。

もうひとつ、このセクションの演奏の仕方に興味が湧いた。コード自体が破壊力を含めているのに対し、まるでリラックスして演奏しているのだ。これを聴いた時何かストーリーがあるに違いない、と一気に引き込まれた。ソロセクションに入ると、5拍子で踊れるほどスイングしていて気持ちがいい。このアルバムには他にも「Red-Headed Uncle」、「Sea Day」等、楽曲解説をしてみたい曲が色々あったので、早速Zoom面会を申し込んだ。ツアーと新しいアルバムの録音の忙しいスケジュールの中、『Auteur』のリリース2日前にようやっと機会を得た。ちなみに現在制作中のアルバムはBjörk(ビョーク)トリビュートだそうで、これもまた楽しみだ。

Amanda Gardier(アマンダ・ガーディエィ)

日本でアマンダのことをご存知の方は少ないと思うので、まず参考になるリンクをご紹介しよう。ちなみに彼女の姓はフランス系だ。

- アマンダのアルバムを試聴するならBandcampだ。今回取り上げた『Auteur』も全曲こちらで無料試聴できる。

- YouTubeチャンネル

- ホームページはこちら。

てっきりアマンダもチャーリー同様インディアナポリス育ちかと思いきや、二人が出会ったのはインディアナ大学で、アマンダはシカゴから西に1時間ほどのセイント・チャールズの出身だそうだ。ちなみにインディアナポリスはシカゴの南3時間の位置にある。5歳の時母親に強要されてピアノを初め、10歳の時にサックスを始めたそうだ。筆者も3歳の時に祖母にピアノを強要され、10歳でフルートを始めたので話が盛り上がった。

アマンダのテクニックと音色の透明感から、てっきりクラシック畑出身と思っていたら大間違いだった。彼女の最初の先生も、高校での先生も皆シカゴで活躍していたジャズのサックス奏者で、大学に入って初めてクラシックの訓練を受けたそうだ。これは意外だった。取り憑かれたように音色の研究をしたらしい。アイドルは誰だったかと聞くと、Sonny Stitt(ソニー・スティット)とMaceo Parker(メイシオ・パーカー)だったそうで、スティットとGene Ammons(ジーン・アモンズ)の『Boss Tenors』をずっと聴いていたそうだ。今の彼女の演奏からは想像もつかないが、彼女のフリー・インプロビゼーションなどから聞こえてくるビバップ・イディオムのオリジンが理解できた。

作曲に興味を持ったのは大学の修士課程に進んでからだそうだ。では誰に影響を受けたかと聞くと、これまた意外な答えが返って来た。まず、Philip Glass(フィリップ・グラス)などのミニマリストを色々聴いていたらしい。これも彼女の作風からは想像できないものだ。次に飛び出したのがもっと意外だった。メタル・ロック好きで、若い頃には「Megadeth(メガデス)」を沢山聴き、今はスウェーデンのメタル・バンド、「Avatar(アバター)」に熱中しているそうだ。チャーリーはどうか、と聞くと、彼はメタルにはあまり興味がないそうだ。彼は生まれも育ちもインディアナポリスなのかと思っていたら、幼少の頃は父親の仕事でナッシュビルの音楽シーンで育ったから、カントリーやブルーグラスの影響が大きいと語っていた。これは彼の今のスタイルに大きく反映されているのが簡単に理解できる。アマンダは、他にもMiguel Zenón(ミゲル・ゼノン)やWalter Smith III(ウォルター・スミス3世)などの影響を受けていると語っていたが、筆者的には超絶技巧押し出しの彼らの作品よりアマンダの作品の方が好きだ。

ちなみにお嬢さんの名前を尋ねてみた。すると、なんと彼女の名前はRiver、つまり「川」だ。どういう思いで付けた名前なのかと聞くと、生まれるまで性別がわからなかったのでどちらにも使える名前を用意していた。響きがいい名前でしょう、と笑って答えていた。リバー・バレンタイン、どんな子供に育つのか今から楽しみだ。

『Auteur: Music Inspired by the Films of Wes Anderson』

タイミングの悪いことにZoom面会がこのアルバムのリリースの2日前だったために、このアルバムに関する質問をすることができなかった。サブタイトルからわかるようにこのアルバムに収録されているそれぞれの曲は、Wes Anderson(ウェス・アンダーソン)の監督映画作品からインスパイアされたものだ。このコンセプトはチャーリーの『Vonnegut (2020)』と同じだ。筆者はアンダーソン作品を二本しか観ていない。ひとつは『The Grand Budapest Hotel (2014、邦題:グランド・ブダペスト・ホテル)』と、もうひとつは『Isle of Dogs (2018、邦題:犬ヶ島)』だ。このアルバムのタイトルである「Auteur」という仏単語の英訳は「Authur」で、『グランド・ブタペスト・ホテル』の中心人物のひとりが「Authur」であったことを思い出す。かなりエキセントリックな映画だった。『Isle of Dogs』は舞台が未来の日本だっただけに理解しやすかったが、これもかなり特異な話だった。人形を一コマずつ写真にして動画にする、ストップ・モーション・アニメーションという気の遠くなるような作業で作られたこの映画だが、それぞれのキャラクターの表情がユニークで印象的だった。ストップ・モーション・アニメーションと言えば、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス (1993)』や『ジャイアント・ピーチ (1996)』を始め、数々の名作を残しているTim Burton(ティム・バートン)が有名だが、『Isle of Dogs』は恐らくもっと日本人が共感できる作品で、アンダーソンの日本文化の理解に感心した。

このアマンダのアルバムを1曲ずつ追ってみよう。1トラック目、<Coping with the Very Troubled Child>はデイヴ・キングのドラム・ソロから始まり、続いてチャーリーのトンカチを打ち下ろすようなパターンが続き、アマンダが第一モチーフを始める。そのモチーフが<Airmail Special>を思わせるモチーフに発展してからご機嫌なスイングでCをトーナル・センターにしたフリー・インプロビゼーションが始まる。チャーリーのアルバムでお馴染みのJesse Wittman(ジェシー・ウィットマン)のウォーキング・ベースもオン・トップ・オブ・ザ・ビートすれすれでドライブしていてご機嫌だ。キングのドラムのタイム感との相性が抜群にいい。それと、以前のアマンダやチャーリーのアルバムより数段ミックスがいいことにもすぐに気が付く。この曲では、なんと言ってもアマンダとチャーリーのインタープレイが素晴らしい。筆者はアマンダのフリー・インプロビゼーションのやり方に深く共感する。物語がしっかりと聞こえてくるのだ。この曲の「問題児を抱えて悩む」というタイトルがアンダーソンのどの映画に関係しているのかがわからないのが残念だ。この曲の最後では全く新しい第三テーマが登場する。フリー・インプロビゼーションの曲にこういう規律をもたらす作法にも筆者は強く共感するのであった。

2トラック目の<Let’s Hope It’s Got a Happy Ending>、「最後はハッピー・エンドで願いたいものだ」というこの曲は、今回の楽曲解説に選んだので後述する。

3トラック目の<I Wonder if It Remembers Me>、HeでもSheでもなく、Itであるこの曲のタイトルはいったい何を意味しているのであろうか。「この赤ん坊はわたしのことを覚えているだろうか」という意味なのであろうか。この曲はかなり特殊だ。なぜなら、最初から最後までアマンダは息継ぎもせずに、循環呼吸でオスティナート吹き続け、チャーリーとウィットマンが書かれたラインを演奏し、その上でキングがドラムで歌いまくる、という設定なのだ。ドラム・ソロではない。ドラムで物語を語っている。これがなかなか素晴らしい。プログレッシブ・ロックの影響かも知れないと思わせる曲だ。チャーリーのラインの演奏が実にいい。この曲を楽曲解説に取り上げようかと思ったほどだ。

4トラック目の<The Blue of Winter>は、ちょっとオーネット(Ornette Coleman)を思わせるルバートで始まり、チャーリーのオスティナートを挟んでまたルバートという構成のヘッド(日本ではテーマ)の後、3拍子のスイングでソロセクションに入る。ここでのアマンダのソロが実にいい。流すような、呟くようなソロで始めるが、少しずつ、少しずつ感情が込められて行く、そのやり方が全く自然で、32歳という若さでこんな演奏ができることにかなり驚いた。また、この曲でもチャーリーのオスティナートのタイム感とキングのドラミングがピカイチだ。エンディングのシンプルで優しいバックビートが泣ける。筆者にとってこのトラックが一番心を鷲掴みにされる。

5トラック目の<The Incarcerated Artist and His Muse>、「投獄されたアーティストと彼のミューズ」というこの不思議なタイトルの曲は、他のトラックと違いストレートアヘッドな3拍子のスイングの曲だ。キングのドラミングもブラシでスイングに徹している。キャッチーなヘッドの第一テーマは、F – Dマイナー – C#ディミニッシュという単純な3コードの繰り返しだが、トライアッド・ボイシングであるため非常に不思議な物語を見せている。つまり、明 – 灰色 – 不安 という、山の天気のような情景展開を繰り返していて、それこそ映画でも観ているような気分にさせられる。この曲でのアマンダの力を抜いたソロがまたすごい。

6トラック目のタイトル、<Electroshock Therapy>とは精神病の治療などに使われる電気ショック療法のことだ。ヘッドはその様子を描いているが、なんとなくコミカルなのだ。この曲ではチャーリーのソロがフィーチャーされている。なんとなくふわふわしたイメージの合間にC#とBのクラスターが電気のパルスのように挿入され、最後にはそのパルスの繰り返しの上でドラムソロが入って終わる、という構成だ。このパルスは1トラック目の<Coping with the Very Troubled Child>のトンカチ打ちを継承していると思われる。

7トラック目の<The Cycling Reporter>はアンダーソンの『The French Dispatch (2021)』に関係しているのは想像がついたが、この映画を観ていないのでそれ以上理解できないのが残念だ。この曲も1トラック目の<Coping with the Very Troubled Child>や6トラック目の<Electroshock Therapy>同様、トンカチ打ち付けモチーフが挿入されている。今度はEオーギュメンティッド・コードで、だ。これだけ何度も聞かせられても、耳に付かないどころか、期待に応えられた気分になる。なんとも不思議だ。

8トラック目の<Order for Yourself>、「自分で注文しなさい」といった意味のタイトルの曲は、いきなりヘミオラの嵐だ。アマンダのメロディーは4分の5拍子、チャーリーのオスティナートは8分の5拍子、そしてベースはなんと2分の4拍子で、ドラムはベースラインにバックビートを合わせている。

このアマンダの5拍子フレーズが12回繰り返されたあと、2小節のストップタイム(日本では「仕掛け」)が入りソロ・セクションに入るのだが、このソロ・セクションはベースが演奏していた4拍子が基盤になっている。この移行が実に自然なその理由は、この巧みに配置されたストップタイムだ。実に見事なのだ。ちなみに、このストップタイムは1トラック目の<Coping with the Very Troubled Child>、6トラック目の<Electroshock Therapy>、7トラック目の<The Cycling Reporter>に登場したトンカチ打ちをここでも継承している。これはアイデアの再利用ではない。一貫したこのアルバムのモチーフで、おそらくこれがアマンダにとってのアンダーソン作品の印象なのだと思われ、これになんとなく共感する。ヘミオラ嵐から始まったこの曲のソロ・セクションは、アマンダとチャーリーのトレードで会話形式になっているところも興味深い。

9トラック目、最終トラックの<Green Line>はルバートのイントロで始まり、いきなり摩訶不思議に楽しいグルーヴが始まる。2拍子なのでサンバからアイデアを得ているのかも知れないと思ったが、ダウンビートにアクセントがあるのでアップビートにアクセントがあるサンバとは似て非なるものだ。チャーリーのオスティナートもキングのドラミングも、1拍目と2拍目の間に幅があって実に気持ち良い。ヘッドの後半はハーフタイムでバックビートになるのが気持ちいい。このバックビート、キングのドラミングが実に素晴らしい。ファンクなどのタイトでシンプルにグルーヴするバックビートではない。ジャズ・ドラマーがよくやる忙しいバックビートでもない。キングは忙しいのにしっかりツボに入っていてワクワクするバックビートを楽しませてくれる。

<Let’s Hope It’s Got a Happy Ending>

このトラックは、スルメのように聴く度にじわじわその素晴らしさが増して来る魔法のようなトラックだ。アマンダの作曲技法が集約されている曲でもあるので楽曲解説に適している。それにしても、アマンダの演奏がともかく素晴らしい。音色といい、ビブラートの使い分けといい、ソロの構築スタイルといい、すっかりファンになってしまった。録音風景を交えたこの曲の動画をまずお楽しみ頂きたい。

アマンダの作曲スタイルの魅力は、凝ったテンポの入れ替えや拍子の入れ替えが満載だというのに、全て自然に聴こえるということがまず挙げられる。つまり、恐ろしく難しく書かれた曲なのに、難しい印象を全く与えないマジックだ。活躍中のミゲル・ゼノンやウォルター・スミス3世などの作品とここが大きく違う。ちなみに筆者は曲の途中でタイム感が変わるのを好まない。グルーヴが止まるのが嫌なのだ。例えば、<Night And Day>などでよく使われるスイングと8分の6拍子であるジャズ・アフロ(注:その昔アフロ・キューバンと言われていたスタイルだが、キューバ人に失礼なのでこの言い方は避ける)との入れ替えにはいつも頭を後ろから引っ叩かれたような気分になる。それはジャズ・アフロがストレート・ビートだからだ。テンポの入れ替えが多いアマンダの音楽にはグルーヴを止めてしまうものがないことに好感が持てる。バンド・メンバーたちにアマンダの意思がしっかり伝わっていることにも注目したい。余計なフィル(おかず)を入れずに自然に移行して行く。これは演奏上簡単なことではない。

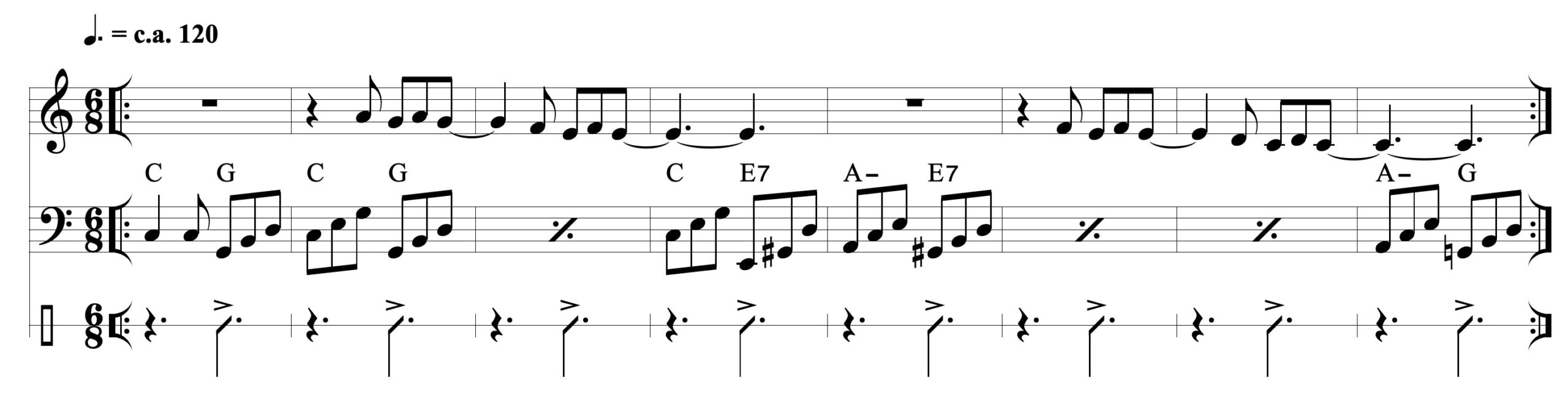

まずイントロを見てみよう。アマンダとチャーリーのコール・アンド・リスポンスのみで始まる。

Dメジャーだ。何の疑いもなく4分の4拍子に聴こえるのは、2拍目と4拍目にバックビートがはっきりと聴こえるからだ。3連符とバックビートなのにスイング感が全く聴こえない、と思ったら、ベースとドラムが入ったところでびっくり仰天、なんと8分の6拍子のジャズ・アフロではないか。えっえっえっ?っとなる。アマンダ恐るべし。

メロディーは4拍子、グルーヴは6拍子。この二つの拍子記号がこの曲のテーマになっているのだが、実際のテーマ(動機)は6拍子と4拍子の入れ替えであり、このイントロでその両方を二階建て構造で提示しているこのテクニックにまず感心した。もうひとつ言及したいのはコード進行だ。アマンダはジャズでお決まりのテンションを使わないで単純なトライアッドを多用するので、これが新鮮だ。前回の楽曲解説でご紹介したチャーリーの作曲作品にも共通することだ。

イントロが終わったところで4小節のグランド・ポーズ(長い無音状態)が入り、ヘッドが始まる、そのアマンダの最初の1音の説得力にガッと鷲掴みにされ、おおおおおっとなる。斬新なグランド・ポーズのおかげでDメジャーから理論的に説明できないFメジャーへの転調に全く違和感がない。この曲の全体を見て確認したが、F – C – F – Aマイナー という進行がこの曲のテーマだ。トライアッドの嵐なのだが、なぜかヘッドの初めだけチャーリーは強力なジャズ・ボイシングをしている。FコードでD-(13)、CコードでMaj7、A-コードで9th等だ。これがやけにかっこいい。

2段目、14小節目に登場するメトリック・モジュレーション(Metric Modulation:パルスを維持してビートの位置を変えるという意)に向かう10小節目からのモーフィング・ラインをご覧頂きたい。これがこの曲の目玉だ。ヘッドの最初の15小節間は8分の6拍子で、そこでは付点4分音符がビートになるので、このセクションは南アメリカ系音楽汎用の 2-beat(トゥー・ビート)だ。15小節目後にこのビートが 3-beat(スリー・ビート)に変化し、あたかも4分の3拍子に移行したと錯覚する。なぜこの移行が自然に聴こえるのかと言うと、8分の6拍子の1ビート内の3つの8分音符がハーフ・タイム・フィール(半分の遅さのテンポ感)になり、以前の ♪ が 新しい ♩ になっていると錯覚を起こさせる。我々ミュージシャンにとっての実際の演奏方法は、2-beat で感じていた1小節をハーフ・タイム・フィールの 1-beat(ワン・ビート)で感じ、あたかも4分音符の3連符と仮想して演奏する。これ自体はメトリック・モジュレーションではないが、ハーフ・タイム・フィールの新しいアイデアだと思う。この10小節目からの3小節はあくまでも19小節目のメトリック・モジュレーションに向かう準備期間だ。この準備期間の3-beat のうちの2拍を摘出して新しい 1-beat とし、実際のハーフ・タイムの1拍として新しいテンポを始める。つまり準備期間の ♩+♩(三つの4分音符のうちの二つ)が新しい ♩ になっているというわけだ。注目すべきは、この新しいテンポは最初の4倍遅いのではない、ということだ。

ご興味のある方がいらっしゃるかも知れないので、メトリック・モジューレーションの説明を簡単にする。♩. = 120 とは1分間に付点4分音符が120回という意味だ。8分音符を数えると1小節に6回、1分間に360回ということになり、15小節目からを4分音符で数えると1分間に180回、19小節目でその半分のテンポになるので、4分音符が1分間に90回となる。メトロノーム表記の凡例では90という数を使わないので(色々な説があるがここでの説明は避ける)、c.a. 92と表記した。c.a.(circa)とは「およそ」という意味だ。

さて、ヘッドの後半を見てみよう。最初の小節、19小節目は前の 3-beat を継承しているが、前の小節の ⅔ が新しい1拍となっているので3拍子を感じることはできない。手がかりはベースラインのみだ。あゝ、3拍子か、と思いきや続くのは1拍長い4拍子だ。3拍子に戻って続くのは、今度は5拍子だ。まるで夢の中を彷徨っているようだ。採譜2段目の27小節目からアマンダが3連符を始め、ヘッド前半の ♩. = 120 に戻る。何という巧妙な手口であろうか。全ては無理なく自然に流れて行く。

ヘッドの前半のコード進行の繰り返しでアマンダの素晴らしいソロがじりじりと盛り上がり、合図でヘッドの後半が演奏されて、ソロ・セクション同様にヘッド前半の8分の6拍子に戻ったところであっと驚くベースラインが飛び出す。ジェシーはよくこんな難しいラインを引き続けられるものだ、と顎落ち状態。キングのドラムが4拍子を上乗せしてバックビートを叩いている。イントロ同様二階建て構造だ。ギターのラインが入ってすぐに気が付くのが、これはイントロのretrospect、つまり鏡映し技法だ。しかもビートをずらしているオシャレさだ。エンディングのキックはCのトライアッドで実に気持ちいい。最後の最後までアイデア満載だ。アマンダの才能に感嘆する。