ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #12 『Shake Loose』

今回の楽曲解説を始める前にひとつPRをさせていただくことをお許し願いたい。筆者は11月4日から16日まで自己のバンド、ハシャ・フォーラで日本ツアーを予定している。ツアーの詳細は本誌こちらに掲載されている。

https://jazztokyo.org/news/local/post-8713/

行程中14日に『ジャズの極意講座』を開くので、この楽曲解説コーナーの読者にはぜひ参加していただきたいと思う。詳細はこちら:

https://jazztokyo.org/news/local/post-9325/

では今回の楽曲解説に入ろう。日本では彼の名前 Donny McCaslinを「ダニー・マッキャスリン」と表記するらしいが、どうも馴染めないでいる。ダニーはDannyで、Danielの愛称が一般だ。彼の名前はDonaldで愛称がDonny、ドニーと書かないとどうも気持ちが悪い。もちろん正しくはアとオの間の、口をつぼめて発音するアなのだが、日本語でそれを表すのは無理だ。

筆者とドニーとの関係は長い。1987年にジャズのジャの字も知らない筆者がアメリカに移住して初めて雇われたバンドがTrue Color Big Bandといい(道で呼び止められて明日の夜ギグに来いと言われたといういきさつ)、狭いボストン、そのヴァリエーション的な形で形成されたケン・シェップハースト・ビッグバンドとジャズ・コンポーザーズ・アライアンス・オーケストラで筆者の左手に座っていたのがドニーだった。彼はまだバークリーの学生で、天然性正真正銘の善人。いつもニコニコしており、筆者にとって初めてのカルフォルニア人だったので、細かいことを言う東海岸人や、規律を強要する中部人と比べてあまりの違いにカルチャーショックを受けたものだ。ステレオタイプと言われるだろうが、この地域別傾向は今でも実感することが多い。 彼は本当にナイスガイで、筆者がソロを終えると曲の途中でも「グレイト」と必ず耳打ちをしてくれることが大きな励みだった。そのドニー、当時は完璧ブレッカーだった。筆者もブレッカーを必死にトランスクライブし始めていた時期だったので、ブレッカーのフレーズをあれだけ吹けるドニーの実力に感嘆したものだ。今でも目を閉じると当時のドニーのソロ姿が目に浮かぶ。ただ、彼が卒業してNYCに移住すると聞いた時、ブレッカーのコピーでどこまで行けるのか若干危惧した。当時はマーク・ターナー等ブレッカーのコピーは本当に沢山いたからだ。しかも生き馬の目を抜くようなNYCである。誰それがマウスピースを握って道端で死んでいた、とか聞いて怯えていた頃、彼のような善人がやっていけるのだろうか、と余計な心配をした。

ここからしばらくドニーとは音信不通になった。次に彼の名前に出会ったのは2004年、マリア・シュナイダーの『Concert in the Garden』の最後に収録されている<Bulería, Soleá y Rumba>。あまりの変貌ぶりにぶっ飛んでしまった。ブレッカー・フレーズなど一つも出て来ないばかりか、コルトレーン系のハイノートを絞り出し、現在のドニーのスタイルに向けた第一歩というように、ひねり込んだアウト系の音を混ぜ、倍音奏法の効果的な使用も始めている。現在の演奏と比べて聴くと、彼の発展のプロセスが聞こえて実に興味深い。演奏家にとってこういう演奏スタイルの発展は非常に困難な作業だ。しかも彼のように成功させている者は少ない。励みになる。

次にドニーと共演することになったのは、昨2015年。筆者のバンド「ハシャ・フォーラ」はデイヴ・リーブマンを交えて、本誌 JazzTokyo レーベルから新譜『ハシャ・ス・マイルス』をリリースした。NYCでの小さいクラブ・ギグでリーブマンの都合がつかず、ドニーに連絡したら2つ返事で受けてくれた。我々にとって幸いだったのは、その時はまだデヴィッド・ボウイの『ブラック・スター』のことは秘密だった。もし公開された後だったらハシャ・フォーラでの出演は実現していなかったかもしれない。久しぶりに彼と共演して、彼の怪物化に唖然としてしまった。アメリカの表現で、「あいつはこうやって片手を振ると5本の指の先からアイデアがジャラジャラ出てくる」というような言い回しがある。ドニーはまさにそれだ。ところがこんな大物になったドニーは昔と変わらず笑顔を絶やさず、昔のままのナイスガイで涙が出てしまった。人間の格が違うのだ。

『Beyond Now』

筆者は『Casting For Gravity』や『Fast Future』などのアルバムや、ライヴステージなどからドニーの近年の音楽にある程度馴染んでいる。彼の固定バンドはジェイソン・リンドナー(キーボード)、ティム・ルフェーブル(ベース)、そしてマーク・ギリアナ(ドラム/注:日本では「ジュリアナ」が通用しているが、ジュリアナであればスペルはGiulianaのはずであり、彼の名前は最初のGの後にiがないGuilianaなので、正しくはグウィルイィアナと発音する)だ。このメンバーがドニーのサウンド作りの大きな要因になっていることは周知で、ここで詳しく説明するのは控える。ある意味パット・メセニーの音楽構成に共通するものがあると筆者は考える。淡々とした演奏を装うが恐ろしくエモーショナルな結果を生むように構成されていると思う。但し、ギリアナのドラミングは高度なテクニックとそれを駆使したハイエモーショナルな演奏で、そこがメセニーの音楽とは違う、が、筆者は個人的にもっとグルーヴに専念するドラマーが好きなので、ちょっと複雑な気分だ。

このアルバム、ドニーは自分の曲作りのスタイルを維持しながらも明らかにボウイの影響を受けて一段階前進しているのがはっきり聞こえてくる。それはボウイの名曲、<A Small Plot Of Land>と<Warszawa>が収録されているからというわけではない。いや、むしろこの2曲のドニーの料理の仕方をまず特筆すべきだろう。ぜひ、ボウイのオリジナルと聴き比べていただきたい。2曲ともボウイとブライアン・イーノの共作だ。つまりボウイがシンセに重点を置いていた作品の中からの選曲だ。周知の通りボウイの音楽は恐ろしく複雑で、実にたくさんの仮面を持っている。そのたくさんの仮面を持つ彼の音楽で一貫しているのがボウイの歌のメロディーとその歌い方だ。ボウイ亡き後ドニーはボウイのオリジナルメロディーをその原曲と違う仮面にすげ替えて新しい音楽を生み出している。ジェフ・テイラーは<A Small Plot Of Land>でボウイのボーカルの代理を務めるが、実に違和感がない。<Warszawa>に至っては、まるで<In A Silent Way>のような空気と思えばコルトレーンの背後霊まで付いてくる。こんなことを口に出したらボウイ・ファンの闇討ちに会うやも知れないが、筆者は今ひとつ入り込めないでいたボウイの音楽に、ドニーのおかげでちょっと近づけた気がする。

<Shake Loose>

<Shake Loose>というのは、「振り落とす」といった意味だ。前述のボウイの2曲でもそうだが、リンドナーのシンセの扱いがともかくすごい。ライヴでも確認したが、彼はアナログシンセの達人である。今流行りのデジタル処理はしない。ましてやコンピュータを使ったサンプル処理なども一切しない。すべてアナログシンセを手で操作する。リアルタイムでフィルターを変化させて音作りをする。このアルバムのオープニング・トラックでもあるこの曲の冒頭でも、フィルターのアタックのタイミングはエンベロープ・ジェネレーター処理だが、その上にさらにかかったフィルターを手で調節した音色で始まる。モーグが主流だった、MIDI以前の70年代の技法だが、ちっとも古臭いサウンドなどしないのは、2つ目のフィルターを手で細かく調整しているからだ。それに続く音色はオルガンサウンドだが、B3のそれとは違う。なぜならこれもまた少しずつフィルターが手動調整されているからだ。FM音源かと思いきや、徐々にオシレーターの波形の倍音が増やされ変化する。実にすごい。その後トレモロやアルペジエーターなども駆使し、インターリュードのあと短いキーボードソロに入るが、これは複数のアナログ・エフェクターがかけられたローズの音だと思われる。速弾きではなく、単純なEペンタのラインをポツンポツンと弾き、効果的なインターリュード風に盛り上げていく。

曲の構成と分析

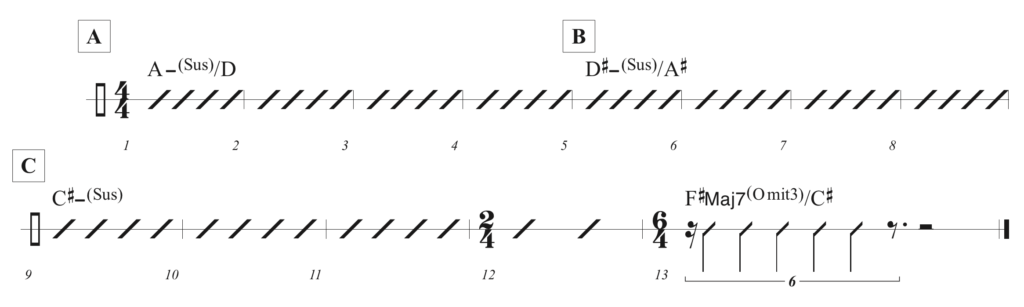

フォームは15小節、と、かなり変則フォームである。ただしオープニングでヘッドを2回演奏する前にオープンセクションを入れてインプロしている。しかしこのオープンセクションの長さがまた超変則で、最初は妥当に8小節だが、2コーラス目では12小節。ただしヘッドの[ A ]セクションは6小節なので、聴き手にとって転調するまで1コーラス目は14小節、2コーラス目は18小節、と割り切れない数になっているので、非常に不安感を駆り立てられる。ちなみにソロフォームは、この[ A ]の部分は普通に8小節長に変更されている。フォーム最後から2小節目で拍数が半分の2/4で、最終小節はまるでブレーキを踏むように6連譜を5回ずらしてTuttiしている。そのあと2拍のブレイクで次のコーラスがガツンと始まる。かっこよすぎててシビれてしまう。

最初に断っておくが、以下の採譜はすべてドニーから自由にやっていいという許可を得てやっているので、著作権の問題は発生しないが、無断転載や使用は控えていただきたい。筆者が乞えばドニーはオリジナルの譜面を送ってくれるだろうが、筆者はあえてそれをしないことを選んだ。何故なら、筆者のこの録音からの印象は、ドニーはリンドナーに細かくヴォイシングの指示をしているのではなく、リンドナーのクリエイティヴィティ溢れるヴォイシングから生まれた結果で、ひょっとしたら作曲した時点と違った結果が生まれているのではないか、ならば作曲時のオリジナルの譜面を知ることはかえって分析の邪魔になってしまうかもしれなと判断したからだ。まず筆者のトランスクリプションを見ていただきたい。

構成としては、[ A ]でAマイナー、[ B ]でB♭マイナー(本来はA#マイナーと表記されるべきだがダブルシャープでヴォイシングが読みにくくなるので便宜上B♭マイナーにした)、[ C ]でC#マイナー、最後の小節でF#メジャー。この半音上がって、そこから短3度上がって、さらに短3度上がって、最後にもう一度1小節だけ短3度上がって最初に戻るというドラマティックな構成にボウイを感じたのは筆者だけだろうか。

最初に注意していただきたいのは、コードネーム表記のそれぞれの必然性を理解していただきたいことだ。まずSusコード、セブンスのSusコード、マイナー11コードはすべて意味が違う。Susコードとは理論的にはサスペンション、つまりドミナントコードと決まっているが、ややこしいことにドニーはそういう使い方をしていない。彼はモードを自由奔放変幻自在に駆使するために調性を不明確にする目的で、という使い方をしている。言い換えればサスペンションのSusではなく、長調短調の区別をなくすために3度を抜いている。ここではドミナントとの混乱を避けるために、敢えてマイナーSusと表記したが、正確にはマイナーと限定してはいない。さらに7thも外している時は、ハーモニック・マナーをメロディックなモードとして使用するためだ。

コードはすべて積み上がりと考える。Susと言えば3度は指定されてなく、5度以上は指定されていないので何でもありだ。Sus 7と言えば7度まで指定されており、つまりドミナントを指定していることになる。マイナー11と言えばまずマイナーコードを指定しているが、ナチュラル9thも含まれているのでフリジアンやロクリアンの可能性を否定しているということだ。さらに12小節目に登場するSus Add 2というコードは、9thと書いてしまうと7thを指定してドミナントと限定することになり、それを避けるためにAdd 2と書く。

市販の譜面などで、コードネームがいい加減に記述されているのを見ることが多い。初見でインプロをする時にとても困る。コードネームとは使用スケールを瞬時に見出すためにいかに重要なものか、もっと教育を浸透させるべきだと常々考える。

さて、冒頭のメロディーはAハーモニック・マイナー・モードを強く示唆するが、3小節目からキーボードのヴォイシングが異様なことになる。DとE♭の半音の不協和音でいよいよ調性が不明確になるが、メロディーはそのままAマイナーを示唆する形を保っている。メロディーとヴォイシングと両方で新しく提示された音、E♭とG♭を考慮すると次のスケールしか考えられない:

残念ながらこのスケールを適切に表すコードネームはない。オルタードと言いたいところだが、5度にE♭が存在するので、Dを♭5と呼ぶことができない。Dは#11でしかありえなく、そうすると理論的な9thがナチュラルでないことの説明ができなくなる。スケール名はA♭Mixo Lydian ♭9、#9、#11だ。留意していただきたいのは、メロディーのトニックはいまだにAマイナーだということだ。ドニー恐るべし。

なぜこのセクションのハーモニーがA♭でなければいけないのか。それは3小節目最後に登場するE♭でハッとさせるだけではなく、4小節目に登場するA♭だ。これは経過音ではない。人間の耳は長2度以上の音程は経過音として認識できない。つまり直前のBからA♭に増2度でジャンプした時点で人間の耳はA♭を重要な音と認識するからだ。このセクションをA♭と解釈すれば[ B ]2拍前のB♭音も9thとして説明がつく。前述したドニー特有のアウトの捻りがここに提示されている。

続く[ B ]セクションも[ C ]セクションもリンドナーが内声ををラインクリシェにしているのでコードネームの判別が恐ろしく難しい。前述したようにコードネームというのはそれに対する使用スケールと相対関係でいなければならないことから判断したネーミングをした。ただしインプロ・セクションではラインクリシェに一貫性がないことから、これはもしかしたらドニーが書いたオリジナルにあるわけではなく、リンドナーのアイデアなのではないかと思う。

インプロ・セクション

インプロ・セクションはヘッドと違い大分シンプルになっている。フォームも13小節だ。

ドニーのインプロの凄さはドロドロと粘りのあるタンギングから醸し出すタイム感だ。ゴリゴリにグルーヴする。インプロの2コーラス目冒頭で聴こえるこのフレーズは、完璧にドニーのリックだ。音自体はカッコよくも何でもないのに、ドニー特有のタンギングでものすごくカッコいい。

4コーラス目がドニーのインプロの最終コーラスだが、[ A ]の部分でリンドナーがじりじりとピッチスイープをし、ドニーもそれにシンクしてものすごいことになっている。こういうエネルギーの注入がドニーの音楽の一貫した特徴で、温厚な人柄と正反対なのが興味深い。

ドニーのインプロが終わった後にインターリュードが入る。このループ感のある書き方もドニーの作品の特徴だ。このセクションでなぜかメセニー風のブラジルの歌声のミックスを欲するのは筆者だけであろうか。悪い意味で言っているのではなく、効果的に使われていると思う。インターリュードで開け放し、エネルギーを落ち着かせてリンドナーの味のあるソロに入る、そのサイコロジカルな構成がとても気持ち良い。

最後に手前味噌で申し訳ないが、ドニーがハシャ・フォーラと共演した時の画像をご披露したい。彼が片手を振ったら5本の指先からアイデアがジャラジャラ出てくる様相をお楽しみいただきたい。

マーク・ジュリアナ, ダニー・マッキャスリン, Donny McCaslin, ドニー・マカスリン, Mark Guiliana, マーク・ギリアナ, Tim Lefebvre, ティム・ルフェーブル, Jason Lindner, ジェイソン・リンドナー, Beyond Now, ビヨンド・ナウ