ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #104 Jeremy Pelt <Ante Meridiem>

この3月2日にJeremy Pelt(ジェレミー・ペルト)が新譜、『Tomorrow’s Another Day』(High Note) を発表した。知人のヴァイブラフォン(日本ではヴィブラフォン)奏者、Chien Chien Lu(魯千千)がペルトのツアー・バンドに長く参加していたので彼のことは知ってはいたが、それほど聴いてはいなかった。ペルトはWynton Marsalis(ウィントン・マルサリス)の影響がかなり強い。ペルトがウィントンと違うのは、自分のバンドには必ずヴァイブラフォンを含めていることだ。また、作曲作品にウィントンのものより複雑なものが多く、筆者が好むタイム感を楽しむタイプとは少し違う。もちろん中には興味深いものもあった。例えば『The Artist (2019)』に収録されている5部作、<The Rodin Suite (ロダン組曲)>はなかなか面白かった。だが、先日取り上げたケニー・ギャレットの『Who Killed AI?』と同時期にペルトも似たような飛躍をした。

今回あちらこちらの有力ジャズ誌に掲載されたこの新譜の評が目について興味を持った。どの評もDeantoni Parks(ディントニ・パークス)の参加をあまり良く書いていないのだ。このアルバムに針を落とすと、ヴァイブラフォンのコード・シーケンスといいエレクトリック・ベースのラインといい、以前のペルトの作品と大きく違う。筆者の大好きなTheo Croker(シオ・クローカー)の影響作品かと思った。ところが、1分15秒あたりからパークスの得意技オンパレードが始まって、おおおおお、となる。筆者はこの時点で狂喜だが、レコード評はこぞってNGを出している。正統派からエレクトリックに抜けたペルトを評価しているのに(注:正確にはペルトのエレクトリック導入はこれが初めてではない。『Soundtrack (2022)』ですでに導入されていた)、ジャズ評論家たちはどうやらパークスの技法を理解していないようなのだ。これは意外だった。ちなみに、筆者のお気に入りのパークスのアルバムは『Silver Cord (2020)』だ。

今回のこのペルトの新譜でパークスが参加しているのはトラック1<Ante Meridiem>、トラック5<Milocraft (It’s A Cartoon World)>、トラック7<Basquiat>の3曲で、プロデュースと作曲とドラムのクレジットだ。パークスは実験音楽や前衛ロックやハイパー・パンクのドラマーの看板を背負うので、評論家たちにとっての彼はただのドラマーなのかも知れないが、実は彼の音楽が重要なのだ。それはスプライス・ミュージックだ。このジャンルの起源は現代音楽作曲家、シュトックハウゼン(Karlheinz Stockhausen)の、例えば<Kontakte (1958–60)>に代表される。録音された音源のテープの切り取ったものを貼り合わせて音楽を作る技法(スプライシング)だ。パークスはシュトックハウゼンのテープ音源をデジタル音源に置き換え、貼り合わせでグルーヴを構築し、それに自分のドラミングを上乗せしてご機嫌な音楽を作り出した。前述した『Silver Cord』は筆者にとってかなりエキサイティングだ。お気に入りの1曲をご紹介しよう(YouTube →)。まるでMax Roach(マックス・ローチ)の『Drums Unlimited』の進化盤を聴いているような気になる、と言ったらジャズ評論家にお叱りを受けるかも知れない。ちなみに、シュトックハウゼンのスプライス・ミュージックはミニマリズムの発展型で、宇宙にすっ飛ばしてくれるので学生時代によく聴いたものだ。酒や葉っぱやクスリにアレルギー体質なので(ありがたいことに)、この手の音楽でトランス状態を楽しんだものだった。

1977年にジョージア州に生まれたパークスの資料はほとんど見つからなかったのだが、彼は90年代後半にバークリーに在学していた。「KUDU」という、Steve Coleman(スティーブ・コールマン)のM-Base(詳しくは本誌No. 286、楽曲解説#75)のようなプロジェクトを立ち上げており、このボストンで多少名前は通っていた。コールマンと違い、音楽的にはパンクだったと記憶する。

Jeremy Pelt(ジェレミー・ペルト)

彼の資料もなかなか見つからない。1976年カリフォルニア州生まれなのでパークスと同年代だ。ひょっとしたらバークリー在学も同時期だったのかも知れない。詳しい情報が得られなかったのが残念だ。筆者の個人的な印象では、ペルトは相当インテリ・タイプなのだと思う。インタビューからの印象もちょっとクセのある恰幅の良い自信家タイプだ。ツアー中のオフ時間には美術館に行くのだそうで、前述の<The Rodin Suite (ロダン組曲)>はパリのMusée Rodin(ロダン美術館)に通って書いたのだそうだ。また、『Griot: This Is Important! (2021)』はペルト自から多くのジャズ・ミュージシャンにインタビューした録音が主体になっている。それぞれの録音はスタジオ録音ではなく、レストラン等での雑音付きで、「このアメリカで黒人ジャズ・ミュージシャンである意味はなんですか」などの質問をし、その返答に対して曲を書いている。企画は面白い。評論家たちは彼のジャズの進化を称賛していた。彼の音楽にいまひとつ近づかなかったのは、ひょっとしたら筆者は自分の過去を照らし合わせていたのかも知れない。曲を書くポリシーが似ているのだ。シンプルなメロディーに対して恐ろしく複雑なコード進行を敷き詰める。かっこいいのだが弊害がある。ソロ・セクションで演奏者の自由を奪ってしまうのだ。ペルトも筆者同様この落とし穴に気がついたのではないかと思う。2020年にGeorge Cables(ジョージ・ケイブルス)とPeter Washington(ピーター・ワシントン)というジャズの重鎮とのトリオ・アルバム『Art Of Intimacy, Vol. 1』を、また、2023年にオリジナルは1曲しか収録されていないストレート・アヘッドな『The Art of Intimacy, Vol. 2: His Muse』をリズムセクションにBuster Williams(バスター・ウィリアムス)とBilly Hart(ビリー・ハート)を迎えて制作している。一瞬ウィントンの純粋主義に向かっているのかと思ったほどだった。

『Tomorrow’s Another Day』

この「明日は明日があるさ」というタイトルがなかなか気に入った。何かを期待させてくれる。パークスの参加でアルバム全体のカラーに締まりができた印象が嬉しい。このアルバムが何を提示したいのかはっきり聞こえる。だが、なんと言ってもバンド・メンバーの入れ替えに成功していると思う。ヴァイブラフォンがチェン・チェンからJalen Baker(ジャレン・ベイカー)、コード楽器にギターのAlex Wintz(アレックス・ウィンツ)がピアノに替わって参加、ベースはVicente Archer(ヴィンセント・アーチャー)からLeighton McKinley Harrell(レイトン・マッキンリー・ハレル)に入れ替わっている。パーカーが参加していないトラックでのドラムはバンド・メンバーを長く勤めているAllan Mednard(アラン・メドナード)なのだが、新メンバーに刺激されてか、またはアルバムのカラーが変わったことに反応してかご機嫌なグルーヴをご馳走してくれている。以前のペルト・バンドでのメドナードのバックビートは典型的なジャズ・ドラマーのスタイルだったが、このアルバムではしっかりとグルーヴに徹したバックビートを満喫させてくれていることに驚いた。クレジットを見るまで同人物とは思わなかったほどだ。彼には目的によってスタイルを変えられる技量があるということだ。

チェン・チェンのヴァイブラフォンも素晴らしいが、ベイカーのグルーヴ感は半端ない。タイム感に幅があり、その8分音符の気持ちいいこと。思いっきりビハインド・ザ・ビートでグルーヴしてくれるのでヨダレが出てくる。またウィンツのギターは正統派スタイルとロック系のスタイルを自由自在に操り、グルーヴ感も抜群だ。以前はピアニストのVictor Gould(ヴィクター・グールド)がコード楽器を務めていた。素晴らしいタイム感のピアニストだったが、メドナード同様以前のペルトの音楽に添ってか、正統派ジャズのヴォイシングを演奏していた。ウィンツのギターの参加は確実にペルトの音楽のカラーを変えたと思う。最後になるが、なんと言っても最も重要なのがレイトンのベースだ。ともかく思いっきりドライブするのだ。アップライト(日本ではウッドベース)でもエレクトリック・ベースでもそのグルーヴ感の気持ち良いこと。この3人の新メンバーの技量が半端ない。ペルトの複雑なコード進行や変拍子に対し3人とも全く自然に流れるソロを取ることに驚いた。難しいコード進行で難しく聞こえるソロを取っているのは、なんとペルト一人だ、と言ったら言い過ぎだろうか。この3人がペルトのバンドに加わっている映像は一つしか見つけられなかった(YouTube →)。残念ながらこの映像でのドラムはメドナードではないが、ジャレン・ベイカー、アレックス・ウィンツ、レイトン・マッキンリー・ハレルの3人がペルト特有の難易度の高い曲をご機嫌なグルーヴ感で楽々とこなしていることが窺える。ご興味のある方は是非ご覧いただきたい。また、この3人は全員修士課程を卒業したての若手だ。ヴァイブラフォンのベイカー以外はNYのミュージシャンだ。どうやらベイカーはテキサス州ヒューストンで活動しているらしい。

それぞれのトラック

このアルバムでもうひとつ新しいのは、以前のようにペルト本人がひとりでプロデュースしているのではなく、DJ Allen(DJ・アレン)等を数多く手掛けたBarney Fields(バーニー・フィールズ)をエグゼクティブ・プロデューサーに招いており、またミックス・エンジニアもマスタリング・エンジニアもペルトの常連たちではない。それが功してかミックスもシーケンス(トラックの並び順)も実に素晴らしい。1曲ずつ簡単にご紹介する。1トラック目の<Ante Meridiem>は今回取り上げた曲なので後述する。

2トラック目の<No A.I.>は1トラック目のセグエ(間をおかずに連結しているの意)で、聴いていて別トラックと気が付かなかった。ペルトは以前にも曲の途中で、同一曲とは思えないような全く新しいテーマを提示した作品が数々あった。蛇足だが、ペルトもケニー・ギャレット同様にA.I.を否定しているのか、とほくそ笑んでしまった。サイエンス・フィクションは1968年映画の『2001年宇宙の旅』の頃からA.I.の危険性を強く警告していた。我々の生活の役に立つ機能より我々に害を与える機能の進化の方が速いような気がしているのは筆者だけではないのであろう。我々はA.I.に絵を描いてもらったり音楽を作って欲しいのではない。A.I.に家事をやってもらって自分たちはもっと芸術に時間を費やしたいのだ。

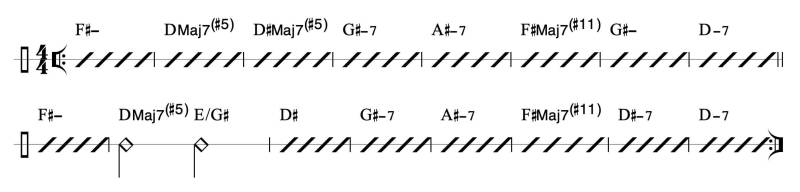

この2トラック目はペルトの作曲スタイルの説明に適しているのでご紹介する。この曲にヘッド(日本ではテーマ)はなく、全体を通して4つのテーマ(動機)で構成されている。つまり4つのテーマで起承転結を構成してるクラシック音楽の作曲技法だ。まず頭のテーマ①をご覧いただきたい。

Snerky Puppyの<Lingus>を思わせるこのイントロだが、少し酔っ払ったモールス信号にも聞こえる。この2小節フレーズのオスティナートはあまりにも凝っていて勘定するのに骨が折れた。4分の4拍子で書き表すことも可能だが、このオスティナート上に入って来るそれぞれの楽器のどのパートも4分の4拍子で演奏していないので、敢えてフレージングで表記した。そして、ヴァイブラフォンのパターンが入るのはこの2小節フレーズに対して8分音符先食い、このテーマ①セクションが終わるのはこの2小節フレーズのど真ん中、とダウンビート/フレージングを頑なに隠している。ペルトが好む手法だ。続くテーマ②はベースソロだ。このコード進行がこれまたややこしい。

この難しいコード進行でレイトンは素晴らしく流れるソロを披露している。このコード進行にもペルト作品の特徴がよく現れている。6小節目と14小節目に登場するFMaj7(#11)コードは開放感を出してフレーズの終わりを示唆するが、実際は8小節フレーズの2小節前だ。つまり、ペルトは意地でもダウンビートやフレーズの切れ目を明確にしないのだ。続くテーマ③がメインテーマで、ブローイング(インプロを楽しむ)セクションだ。たったの4小節の繰り返しで、フレージングははっきりしている、のだが、ご覧のようにコード進行は恐ろしく難しい。ここでのペルトのレイドバックしたタイム感もなかなか素晴らしいが、ベイカーの驚くべきヴァイブラフォンソロを是非お楽しみいただきたい。採譜はこのセクションでのギターのオスティナートだ。

ウィンツのギターがこのオスティナートを維持してグルーヴする、これがペルトの新しいサウンドだ。実に楽しい。ヴァイブラフォン・ソロが終わって間奏が入り、最後のテーマ④はギター・ソロだ。今度は1小節の繰り返しだが、7拍子なのに絶対に7拍子に聞こえない構成だ。

ウィンツのエキサイティングなソロもさることながら、5分30秒付近からペルトがバックグラウンドとしてトリルを循環呼吸で入れ始める。これがすごい。グイグイとウィンツのソロを盛り上げて行く。筆者の記憶ではこういう展開は以前のペルト作品ではなかった。実に楽しい。

3トラック目の<Earl J>は以前のペルト作品のスタイルであり、昔のウィントンを思わせるストレート・アヘッドなブローイング曲だ。評論家たちはこのトラックをこぞって称賛している。筆者としても、このアルバムの構成でここにこの1曲を持ってきたのは非常に効果的だと思う。それにしてもレイトンのオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするベースの気持ちいいこと。ここでのウィンツは正統派ジャズ・ギターを披露するが、これがまたすごい。是非お楽しみ頂きたい。

4トラック目の<Amma Is Here>は実にキャッチーなヘッドで、実はこの曲が一番耳に残る。ペルト作品特有のどこがフレーズの切れ目かわからないメロディーなのに、なかなか頭から離れない、というヤツだ。バラードだが、ヘッドではメドナードが手のひらでスネアを倍テンポで叩いており、これがなかなか良い。ソロ・セクションに入ってからの彼のスネア・リムがまた素晴らしい。しっかりとしたステートメントが聞かれ、以前のペルト・バンドでの彼の演奏とは別人28号だ。

ところで、2分12秒付近でヴァイブラフォンのベイカーがウィンツのギター・ソロのコンピング(伴奏)の最中にウィンツのフレーズをそっくりそのままコピーして合いの手を入れる場面があるが、筆者はどうもこれが苦手だ。同じような場面が前述のYouTube動画にもあった。コンピングはやはり会話であって欲しい。復唱では会話にならない。彼らはまだ若いので、これからの成長が期待されるところだ。誤解のないように言及するが、これはマイルスのそれとは違う。マイルスは自分のフレーズの後に間をあけ、ギャレット等に真似をしろと命じているのであって、コンピング会話とは違う。

5トラック目の<Milocraft (It’s A Cartoon World)>は1トラック目同様パークスの作品だ。まずいきなりブラジルのAfoxé(フォシェ)のリズムパターンで始まり、ブラジル好きはおおおお、っとなる。もちろんブラジル音楽は期待していない。グルーヴが楽しいのだ。この曲もペルト作品と違い、ダウンビートやフレージングのトリックが一つも入っていないので単純に楽しめる。ソロ・セクションでのコード進行もCマイナーとCメジャーの繰り返しのみだ。このトラックではペルトのソロで彼の幅の広いビハインド・ザ・ビートのタイム感を堪能できる。トランペット・ソロが終わると突然Afoxéのパターンがオンビートのパターンに変わったかと思ったら、ドラムが急にデクレッシェンドして(フェードアウトではなく)闇に消える。と、突然ドラムがハイ・パワーで突入し、スプライシングのオンパレードになる。これがすごい。パークスのスプライシングのセンスの良いこと。彼が選んでいるペルトの音色といいアーティキュレーションといい、作業工程を想像しただけで唖然とする。単純にサンプルをリピートしているのではないことに留意して頂きたい。そして、このスプライシングで曲をどんどん盛り上げて行っているのだ。シュトックハウゼンのミニマル音楽をここまで発展させられるのか、と顎落ち状態だ。

6トラック目は、なんとあのBarbra Streisand(バーブラ・ストライサンド)の<People>だ。これをウィンツのギターとのデュエットというところが実にいい。このトラックでの二人の演奏がピカイチで、特にウィンツのハーモニーと音色のおかげで時代を超越した音楽になっている。ところで、このトラックを聴いていた時、てっきりこれが最後のトラックだと思った。しんみり終わって余韻を深く残す印象だったからだ。

7トラック目、<People>の余韻を引き継ぐようにパークスの<Basquiat>のイントロがヴァイブラフォンで始まる。すぐにパークスのドラムが入る。これがまた興味深い。パークスのドラムパターンはDnBをオンビートにしたような不思議なグルーヴなのだ。これがまたやけに新鮮だ。ヘッドの途中から早くもスプライシングが始まる。この曲はブローイング曲ではなく、パワーの解放を55%程度に抑えている。<People>の余韻から継ぐこのシーケンスに唸った。すごい。

最終トラックがタイトル曲の<Tomorrow´s Another Day>だ。この曲はペルト作品と思えないほどシンプルなイントロで始まる。ディレイのかかったギターのゆっくりしたアルペジオだ。ここでもウィンツのギターの音色が効果抜群だ。続くヘッドは8小節と短く、しかもペルトでは今まで考えられなかった偶数で割り切れるフレージグだ。さすがにコード進行はひと捻りもふた捻りもしているが、全て自然に聞こえるほど美しい。なぜなら、なんとこの曲にはC#マイナーという調性があるのだ。

8小節のヘッドが終わったところでペルトがバックグラウンド・ラインを繰り返し初め、ここからウィンツの壮絶なギター・ソロが曲の最後まで続く。ペルトのラインとコード進行をご紹介する。

ギター・ソロが終わったところでバンド全員が演奏を止め、イントロのギター・アルペジオ・ソロに戻ってアルバムの幕が閉じる。すごい。身震いがしてしまった。アルバムの最後に自分のソロはなしで、ギター・フィチャーにしたペルトに乾杯。

<Ante Meridiem>

この1トラック目の曲のタイトル「Ante Meridiem」とはラテン語で、A.M.の略、つまり午前という意味だ。まずパークスのシンバルのマレット・ロールが静かに入り、重ねてシンバル・スクレイプ(スティックのテールでシンバルを擦って振動を起こす)が入る、その音程がE音だ。だが続くヴァイブラフォンのコード進行はF-7で始まり、このE音とぶつかって不思議なサウンドを醸し出しているところにまず耳が惹かれる。そのコードはFMaj7に続き、E音の緊張感が解ける。続くはB-7で、E音はテンション11th音。ところが、この4小節フレーズの最後はD♭Maj7でE音がまたぶつかる、のだが、スクレイプ音なので音程が唸り、映画の効果音のように聞こえるのだ。そう、早朝部屋に差し込む光でも描いているようなのだ。ハッと気がついたのだが、なんと右チャンネルからヴァイブラフォンのオーバーダブが1オクターブ上で小さく聞こえ、しかもメインのヴァイブラフォンより少しだけレイドバックしているのがなかなかオシャレだ。

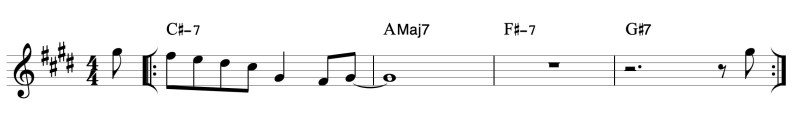

この曲のヘッドは二つの単純なテーマで構成されている。まずヘッドの前半に当たる第一テーマだ。

イントロの4小節フレーズのコード進行を維持している。今までのペルト作品ではあり得ないことだった。新鮮だ。第一テーマのメロディ、ペルトはかなり「溜め」を入れてレイドバックして吹いているのだが、採譜のように意図したラインは明らかだ。ちなみに1小節目3拍目のB音はF-7にない音だが、続くC音に対するアプローチ音なのでぶつかったサウンドはしない。

次にヘッドの後半である第二テーマではペルトのトランペットがオーバーダブの3管ハーモニーになり、しかも中間ヴォイスはハーモン・ミュートなのが意外なテクスチャーを作りあげている。また、ここからベースラインも加わる。この単純そうな第二テーマに驚くべき隠し味が込められいるのだ。採譜をご覧頂きたい。

お気づきの方がいらっしゃるかも知れない。1小節目3拍目のE音だ。ビートの長さ、つまり4分音符より長いので耳がこのE音をアプローチー音として聴くことが不可能だ。イントロでパークスがスクレイプで出したE音は故意であったということだ。しかも最初の小節のヴォイシングはF-7から遠いCのトライアッドだ。なぜこれだけぶつかっても気にならないのか。まず第一に倍音の数が少ないヴァイブラフォンの減衰は速いので、トランペットが入る3拍目には違うコードに移行したと錯覚させられる。もうひとつはトランペットのヴォイシングがはっきりとしたトライアッド・ヴォイシングだから、聴衆の耳はそちらを優先させる。それに対するベース・ラインは明確にFマイナーだが、トライアッドはそれにすら勝つのだ。おそらく一般の聴衆は全く聞き流すだろうこの2階建構造ハーモニーにまず感心した。

ちなみに、このトライアッド・ヴォイシング、次の小節のFMaj7でもCのトライアッドを維持しており、これが解放だ。続くB-7ではDのトライアッドで開放感を継承し、4小節フレーズ最後のD♭Maj7ではFマイナーのトライアッドになっている。このFマイナーのトライアッドはD♭メジャーと喧嘩はしていないのだが、3小節間メジャーのトライアッドを続けたその締めくくりにマイナーのトライアッドという運びにしている意図がはっきり聞こえる。カラーを変え、次のFマイナー・コードに自然移行させているのだ。この細かい気配りがなかなか素晴らしい。

ヘッドが終わるといきなりキック・ドラムの間奏になる。パークスのドラミングの特徴を良く表している。まずスネアでよく聞かれるパターンをそっくりそのままキック・ドラムで演奏している。キック・ドラムのサイズはかなり大きいと思われ、皮の張りも緩めなのでマーチングバンドの大太鼓のようななサウンドだ。しかも録音マイクの位置は故意に遠くしてある。かなり奇抜なサウンドだ。この間奏が半端な6小節演奏された後いよいよスプライシングが始まる。このスプライシングがいかに手の込んだものかご覧頂きたい。

コピー/ペーストではなく、ひとつずつ慎重に切り刻んでいる。一体どれだけ時間を費やして構築しているのか、考えるだけで気が遠くなる。ここで特筆すべきは、パークスはグルーヴをサンバに変えて2ビートでグルーヴし始める。つまり、ここまでは4分の4拍子だったがここから4分の2拍子で演奏し始め、2拍目にアクセントを置いてグルーヴし始める。これはまさにサンバのグルーヴなのだ。5トラック目の<Milocraft (It’s A Cartoon World)>といい、実に嬉しい。ブラジル音楽好きとしては踊りたくなる。この後、2分28秒の位置でデクレッシェンドの後に、パワー全開で4分の4拍子のグルーヴに戻る。これも5トラック目の<Milocraft (It’s A Cartoon World)>と同じ手法なのだが、同じアルバムで2回登場しても「またか」とならずに、「また嬉しい!」になるのはなぜなのだろう。不思議だ。

今回、ペルトの変貌ぶりに興奮した。英語にEpiphany(Eはサイレントなのでピファニーと発音)という良く使われる単語がある。辞書にある「啓示」といった意味ではなく、「急に気がついた」、とか「思いもしなかった考えが浮かんだ」などという意味だ。もしかしたらペルトにピファニーがあったのかも知れない。

Alex Wintz, ディントニ・パークス, スプライス・ミュージック, splice, Karlheinz Stockhausen, カールハインツ・シュトックハウゼン, KUDU, Jalen Baker, ジャレン・ベイカー, Deantoni Parks, アレックス・ウィンツ, Leighton McKinley Harrell, レイトン・マッキンリー・ハレル, Allan Mednard, ラン・メドナード, Barney Fields, バーニー・フィールズ, ジェレミー・ペルト, Wynton Marsalis, ウィントン・マルサリス, Billy Hart, ジョージ・ケイブルス, ビリー・ハート, バスター・ウィリアムス, Peter Washington, ピーター・ワシントン, George Cables, Buster Williams, ミニマリズム, Tomorrow’s Another Day, Jeremy Pelt