ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #32 John Coltrane <Untitled Original 11383>

6月30日追記:昨日ようやっとリリースになったこのアルバムのデラックス・バージョンを手に入れた。ボツテイクがあまりにすごく、レコード会社の通常盤の設定に対し大きな疑問が浮かんだ。選曲は息子のラヴィ・コルトレーンだったらしいが、リリースはデラックス・バージョンのみにするべきだっただろうと強く思った。一連のボツテイクを聴いてみて、コルトレーンが何を追っていたのかがよくわかり、筆者のコルトレーンに対する印象にも大きく影響したことをここに記したい。

2004年までその存在さえ知られていなかったコルトレーンの録音が発掘された。ニュージャージー州にあるVan Gelder Studio(ヴァン・ゲルダー・スタジオ)でコルトレーンの名盤の一つ、『John Coltrane and Johnny Hartman』が録音されたその前日である1963年3月6日に、コルトレーンと彼のバンドメンバーは1日早くスタジオ入りして録音したものだ。70年代に資金繰りに困っていたインパルスレコードは、倉庫縮小に際しなんとこのマスターテープを処分してしまっていたらしい。幸運にもヴァン・ゲルダーは当日のリファレンステープをコルトレーンに持ち帰らせており、コルトレーンの最初の妻であるJuanita Naima(ワニータ・ナイーマ:発音はネイマではない)が保管していたらしい。ちょうどその頃コルトレーンはナイーマと崩壊し、それまで全くしたことがなかった言い争いの末、楽器と洋服だけを手にして家を出たので、このテープがこんな形で人知れず保管されていた。そのナイーマはコルトレーン死後29年に当たる1996年に心臓発作で他界した。享年70。しかしこのテープの存在の発覚までナイーマ死後8年もあったことの詳細は調べがつかなかった。何にしても世に出てめでたい。

世の中には、コルトレーンを否定するような者は許さない、というようなコルトレーン信者が多い中、実は筆者にとってコルトレーンを語るのは簡単なことではないのだ。何故ならば、筆者はコルトレーンのことを好きなのか嫌いなのか未だに判断できないでいる。コルトレーンがすごい、ということは簡単に言える。何がすごいのか、それはあの異常に分厚いリードから醸し出される恐ろしいタイム感だ。あれだけ吹きにくい分厚いリードだからこそ、音の洪水(コルトレーンはこれを音のシーツと呼んでいた)を放出しても、ものすごいグルーヴが生まれる。あのグルーヴ感あってこそのジャズだ。マイケル・ブレッカーがそれを真似して超分厚いリードを使用して爆音発声を続けたために喉を壊し、その治療中にEWI演奏を始めたのは有名な話である。もう一つはコルトレーンが編み出した4度飛び及びペンタトニック奏法だ。ジョージ・ラッセルが始め、マイルスが世に知らしめたモードジャズのインプロのスタイルを築き上げたのは、やはりコルトレーン以外にいないだろう。勿論ここではマッコイもコルトレーンに含む。パーカー、ウェス、ブレッカー、ハンコック、ジャコ、メセニー等新しい演奏スタイルを編み出し、万人に影響を与えた先人は多いが、そのほとんどは一時期の流行りで終わっている。だが、コルトレーンの影響は未だに生き続けている。だからコルトレーンが歴史に残る、そしてパーカーのように演奏スタイルの歴史を変えた偉業者の一人であることは間違いない。だが筆者が好きなコルトレーンのアルバムは、どうしてもジミー・ギャリソンとエルヴィンの強力なグルーヴに吸い寄せられ、コルトレーンがどうも二の次になってしまう。いや、コルトレーンが自分で音のシーツと呼ぶように、バンドとインターラクトするよりもシーツとして上乗せレイヤーを選んだことに今ひとつ共感できないでいるのだと思う。

アメリカではよくpros and consと言って、良い点と悪い点を対照的に並べて表にする評価方法が使用される。日本語で一番近い訳はさしずめ「長所と短所」だろうが、ポジティブな部分とネガティブな部分という意訳も可能だ。そこで、ここでは筆者にとってのコルトレーンに対するポジティブな印象とネガティブな印象というような表をまず作って見た。どうかコルトレーン信者の方々、怒らないように。いや、多分怒るだろう。筆者がマイルスの悪口を言われたら、やはり怒る。先に謝罪しておこう。ごめんなさい。

ちなみに筆者はコルトレーンの最終期、アリス・コルトレーンとファラオ・サンダースが入った頃はあまり聞いていない。アリス・コルトレーンのタイム感がどうにも邪魔して楽しめないのだ。なのでこの記事ではその時期を外させて頂くことをご了承頂きたい。

| Pros | Cons | |

| 1 | 分厚いリードから醸し出されるタイム感がすごい。リードが分厚いのでリードミスが耳障りな高音にならない。 | リードが分厚いからリードミスが多い。 |

| 2 | 4度飛び奏法やペンタトニックでモーダルなラインを編み出した。 | 練習で仕込んだパターン化したラインという印象を与える。 |

| 3 | 音のシーツという、追従を許さない洪水奏法を編み出した。 | 聴衆にとってタイム感は楽しめてもラインを楽しむ類のアイデアではない。ラインを追うと、幾何学的なパターン化している印象が勝つ。 |

| 4 | コルトレーンの作曲作品は耳に残りやすい、また強力な印象のものがほとんど。ユニークなコルトレーンサウンドの作曲法の確立に成功。 | 似たイメージの曲が多いという印象も与えるのと、コルトレーンが演奏するのでなければ意味のない曲も多い。 |

| 5 | ジャズラテンのパターンをスタンダードに導入。 | 縦ノリのラテンフィールと横ノリのスイングフィールを交互に入れ替えるので、聴衆はノレない。 |

| 6 | 練習の鬼。 | 音選びは機械的に聴こえる。 |

| 7 | スピリチュアル。 | 聴衆に楽しい印象は与えない。 |

| 8 | 努力家。 | 天才ではない。 |

| 9 | 聴衆にすごいという印象を与える。 | 暗い印象で、カッコいいという印象ではない。 |

| 10 | <ナイーマ>や<至上の愛>のように、私生活に密着した名作品を残す。 | 私生活での真面目さの匂いが強く、遊び心を匂わせてくれない。 |

| 11 | バラードが素晴らしい。 | 同じ音の連打が、コルトレーンのシグネチャーと言えど、しつこいという印象を与えることもある。 |

番号は順位という意味ではないことをご了承下さい。この楽曲解説を愛読して下さってる、また、筆者率いるNYCを中心に活動するバンド、ハシャ・フォーラのファンの方々はもうご存知のように、筆者はマイルスがすべてだ。本連載No. 230の<Nardis>の記事(リンク→)で少し触れたように、自信がないコルトレーンを無理やり引っ張り出したのはマイルスだ。筆者は正直言って、コルトレーンに関してはマイルスとの関係しかよく知らなかった。クスリでクビになり、また呼び戻され、今度は反対を押し切ってマイルスから離れる、というよく知られた経緯だ。昨年2017年11月に、ありがたいことにコルトレーンのドキュメンタリー映画『Chasing Trane』がDVDでリリースされ、速攻で購入した。そこで初めて知ったのだが、コルトレーンはディジー・ギレスピ(発音はガレスピーではない)にまず認められて名を挙げたわけだが、その時もなぜ自分なんかが認められたのだろうか、と困惑していたが、金が欲しかったと語っている。マイルスの時と同じだ。しかもギレスピのところもクスリでクビになったと知った。いくらクスリが流行っていたからといえ、2度も同じ過ちを犯すと、クスリは逃避だったのではないかと思ってしまう。ただ興味深いのは、マイルスにクビになってマイルスと演奏できなくなったことがよほどのショックとなり、当時の妻、ナイーマの力を借りてクスリ中毒を克服したことだ。ここでもマイルスなしではコルトレーンはいなかったことになる。

この辺りでコルトレーンの音楽に対する姿勢がよく理解できる。彼はクソ真面目で、休憩時間ではトイレで練習するほど自分の技量を心配し、父方も母方も両方の祖父が影響力の強い宣教師で、三家族同居していたことからキリスト教の環境で育てられ、だからこそキリスト教以外の複数の宗教に興味を持ち、どんどんスピリチュアルな方向に向かって行き、最後には聖人になりたいと言い出すまで突き詰めてしまう。

筆者にとって、コルトレーンでどうしても受け付けないのが上の表の5番目だ。コルトレーンの<夜千>などでおなじみの、ストレートビートとスイングビートを交互に入れ替えるやり方だ。ブラジルの名曲を、とっても残念なアレンジで演奏した<Bahia(バイーア)>でもこれが出てくる。これが出てくると筆者は後頭部を平手でひっぱたかれたような気分になってしまうのだ。どっちかに決めてくれなければジャズで最も大切な要素のグルーヴを楽しめない。もし入れ替えるならそれなりのセットアップ、例えばストップタイムなどを配して欲しい。急に「はいブリッジだからスイング」と変えられたその瞬間ひっぱたかれた気分になってしまう筆者は不幸なのであろうか。まあ、タイム感がワクワクする音楽以外にあまり興味を持てない不幸なからだではあると思うが。

もう一つ興味深いのは、アルバムではあまりないのだが、ライブの映像などをYouTubeで見てたまに驚くのが、コルトレーンは意外とチューニングが外れても平気で吹きまくる。ひょっとしてあまり耳はよくないのかもしれない。いや、そうではなく、やはり音のシーツの概念でバンドはいてもいなくても良いんだろうか、などと困惑する。大抵の音程の悪さはグルーヴしていれば気にならないが、あまりにもズレすぎていていくつか最後まで聞いていられなかった映像にぶつかったことがある。

努力家コルトレーン

上の表の8番で怒りを覚えられた読者もたくさんいらっしゃるかもしれないが、筆者はやはりコルトレーンが天才だとは思わない。そもそも天才なぞ世の中にそんなに沢山いるわけではない。ほとんどのアーティストは努力家だと思う。筆者にとって天才の最低条件は、遊びながら手を降ると指先からパラパラと信じられないすごいアイデアが落ちてくる、という印象だ。アインシュタイン、マイルス、モーツァルト、ラヴェル、みんな楽しんでクリエイトしているように見える。少なくともコルトレーンのような苦しみながらの創作活動ではなかったはずだ。コルトレーンはバッハやメシアンのように音楽を突き詰めて神に近づこうと努力したのではないか。バッハやメシアンが聴衆より神を意識したと言うところがコルトレーンにも共通していると思う。

ところで、『至上の愛』は筆者も何度も何度も昔聴いた、コルトレーンで一番聴いたアルバムだ。あの2曲目の<Resolution>のメロディーが始まると失禁しそうになるほど崇高なラインだ。そしてジミー・ギャリソンがウォーキングラインを始めると、そのエルヴィンのライドとの間にできるグルーヴで昇天する。夫人アリスによると、最初の子供が生まれた直後のこと、新生児を放っぽって、ガレージの屋根裏に3週間近く篭ってこのアルバムの構想を練ったそうだ。アリスはコルトレーンが神に仕える仕事をしていることを受け入れてサポートし、コルトレーンが屋根裏部屋を引き払って降りて来た時、それはモーゼスが山から降りて来たのと同じだったと回顧する。コルトレーンは、事前にしっかり構想を練ったものが生まれて初めて完成したと語る。ところで一般的に『至上の愛』はアリスのために書かれたと言われているが、筆者には今ひとつ次元が違うような気がする。

ここで思い出した話がある。筆者の師、ジョージ・ラッセルは残念ながらアメリカではヨーロッパほど評価されていないので、コルトレーンの歴史で名前を見ることが少ないのだが、1958年にラッセルが『New York, New York』でコルトレーンを起用した直後はお互いに交流が深かった。ラッセルが5度圏を使った調性の重力をコルトレーンに教えると、コルトレーンは5度圏を大きな紙に描き、壁に貼って2日間まんじりともせず睨みつけ、その結果翌年発表の『ジャイアント・ステップス』が生まれた、とラッセルは回顧していた。ここでもコルトレーンの病的な集中力が窺える。

『Both Directions at Once: The Lost Album』

どうやら本テイク7曲で通常盤、それに別テイク7曲を加えてデラックスバージョンとして発売されるらしい。発売はこれを書いている翌日の6月29日だ。デラックスバージョンのトラックにテイク番号が振ってあり、5テイクも6テイクもある曲もあるのにそのテイク全部は聞かせてもらえないらしい。どうせデラックスバージョンとしてボツテイクも入れるのであれば全テイク入れるべきだと強く思った。なにせインパルスレコードはこのモノラルのリファレンステープを大した音処理もせず、これは重要な歴史の記録なのだと宣伝しているのだから。

コルトレーンは1967年に他界したわけだが、筆者が思うにコルトレーンのキャリアはマイルスの1955年録音、『’Round About Midnight』からだと思う。その間12年、この短期間に他人名義も含めて恐ろしい数のレコーディングを残している。今回の『ロストアルバム』はかなり後期に当たる。マッコイ、ギャリソン、エルヴィンを従えた黄金カルテットのタイムラインはどうだろう。気にいるサポーティング・メンバーを求め、試行錯誤の上このメンバーに確定したのは1962年録音の『Coltrane』だ。そしてコルトレーンの音楽的方向性に疑問を感じエルヴィンとマッコイが去ったのが1965年。その3年間のど真ん中あたりに当たる。

実はこのアルバム通常盤を試聴させて頂いて、コルトレーンが何をしたいのか迷っているのがはっきりわかると思った。これはさては本人はお蔵入りさせる気だったのだろう。例えば5曲目の<インプレッションズ>、ピアノ・レスで何かやりたいアイデアがあったのだと思うが、あちらこちらでアイデアが不発に終わっている。そんな瞬間、例のコルトレーンの売り物であるあのビハインドでドライブするタイム感がヘタっているのがとても残念だと思った。4曲目<Vilia>はなんともこのアルバムにそぐわない選曲で、あたかもコルトレーンはマイルスバンドを名残り惜しんで、まるであそこに帰りたいと言っているように聞こえるのは筆者だけだろうか。

しかし6曲目の<Slow Blues>と7曲目の<One Up, One Down>の2曲はすごい。この2曲のためだけでもこのアルバムは十分価値がある。3曲目の無名のオリジナルもヘッドを除けばこれもすごい。ヘッドは、例の筆者の苦手なストレートビートとスイングビートを入れ替えるやつなので、ダメだ。だが6、7曲目同様コルトレーンのインプロからは迷いなど聞こえず、コルトレーンの求める音楽の方向性がはっきりと提示されている。

黄金クァルテット

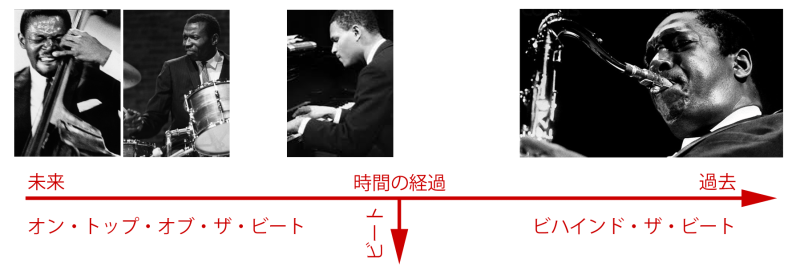

さて、この黄金クァルテットがなぜこんなにすごいのか、またいつものようにタイムの解説図を見て頂きたい。

ジミー・ギャリソンは筆者の好きなオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするタイプだ。特筆すべきはエルヴィンだ。彼のライドとハイハットとスネアの個々の間にできるタイムにはそれぞれ幅があるのに、どれもオン・トップ・オブ・ザ・ビートの位置にいる。つまりライドはベースのすぐ後ろに、普通ビハインド・ザ・ビートにいるはずのハイハットはライドのすぐ後ろに、そしてスネアとタムはそのすぐ後ろにおり、煽る煽る。始終興奮しまくりのタイム感だ。それに対しマッコイ。彼もオン・トップ・オブ・ザ・ビートの奏者だがエルヴィンより後ろの、オン・ザ・ビート直前でドライブする。つまりこの3人全員で幅広いオン・トップ・オブ・ザ・ビートの領域を占めて一丸となってドライブしている。だからコルトレーンが例の分厚いリードで思いっきりビハインド・ザ・ビートでスイングすることから唯一無二のグルーヴが生まれており、他の追従を許さなかったのだ。

ところで、コルトレーンはパーカーが編み出したビ・バップフレーズを否定して4度飛びやペンタトニックによるインプロを編み出したわけだが、フレーズに対するタイム感はしっかりとパーカーのそれを継承しているのが興味深い。つまり思いっきりレイドバックしたと思ったら早い16分音符で突っ込むフレーズを吹くのはまさにパーカーのそれだ。但し分厚いリードのせいで演奏者が感じるパルスの位置はパーカーよりずっとビハインドだと言うところがコルトレーンのすごいところだ。こんなグルーヴのコンボ、他では絶対に聞けないと思う。

<Untitled Original 11383>

今回取り上げたのは、1トラック目の無題のオリジナルだ。通常盤全曲を試聴させて頂いたものの、一般公開はこの最初の1トラックのみなのでやむなくこれを選んだ。B♭のブルースだ。残念ながら楽曲解説としてはそれほど面白い題材ではない。

だが、ヘッドが恐ろしくかっこいい。1960年録音の『Coltrane Plays the Blues』で初めて耳にしたコルトレーンの特徴の一つに、ブルースでわざとアヴォイド音、つまりコードの特性を壊す第四音を多発するというのがある。今回のこの曲ではそれがヘッドに織り込まれている。採譜して見た。

S4と表記されているのは、第四スケール音と言う意味だ。この音はメジャーコードの確定に必要な第3音と半音でぶつかり、コードの特性を破壊するものだ。興味深いのは、あたかも第四音によって作られた破壊行為を払拭するかのように#11の音を挿入している。見てお分かりのようにこの曲はこのアヴォイドである第四音がモチーフだ。第四音をこれだけ強調するのは、ひょっとしてコルトレーンはマイナーブルースに置き換えているのであろうかと思うかもしれないが、そうすると#11の音があり得ない音となる。もう一つ理論的に説明できないのが、F7に対するF♭音だ。これは冗談のような話だが、コルトレーンから我々ジャズ奏者が真っ先に学ぶのは、理論的に間違った音でもグルーヴして繰り返せば完璧に正当化されるということである。また、ドビュッシーと同様、コルトレーンは理論を理解しているからこそそれを打ち壊すという作業を可能にしている。これからも学ぶところが大きい。

不思議だがかっこいいヘッドに対し、インプロに入るとコルトレーンの考えていることがハッキリと分かる。彼はB♭のマイナーペンタトニックを考えている。

実際ここでのコルトレーンのインプロで、B♭マイナーペンタトニックスケール以外の音を使ったのはたったの2音、それもヘッドで提示した#11音ではなく、ひとつはただの9th音のC。何を考えてこういうフレーズができるのか、不思議だがしかしカッコいい。もうひとつはG♭音で、これは多分2度下のA♭マイナーペンタを想定してのことだろう。いずれにせよ両音とも2度程度しか出て来ない。以上のように音選び的には単純で、ヘッドで提示したビ・バップで使うアプローチ音さえ使用しないこのコルトレーンのインプロ、彼の恐ろしいほどのグルーヴ感を満喫して頂きたい。1コーラス目だけ採譜してみた。

それにしてもマッコイがすごい。まずヘッドのコンピングのヴォイシングが4度ヴォイシングを基本にしており、それはマッコイがコルトレーンの元で開発したものなのだが、一度ゆっくり分析してみたいと思うほど複雑でかっこいい。なにせメジャーのブルースなのにコルトレーンはマイナーに置き換えてインプロを続けるので、普通のブルースのヴォイシングでは成り立たない。コルトレーンのソロが終わってピアノソロに入ると、マッコイはいきなり普通のブルース進行を弾きだす。思わずほくそ笑んでしまった。そしてマッコイのタイム感だ。非常に特殊だが、これはウィントン・ケリーのタイム感だ。ジャズの基本の三連にもたる8分音符ではなく、ジャズでは間違っているとされる付点8分音符を、オン・トップ・オブ・ザ・ビートでガンガンお見舞いしてくれる。スリル満点だ。

そのあとジミー・ギャリソンのベースソロになるのだが、筆者は未だにポール・チェンバースのようにアルコでグルーヴするベーシストを知らない。ギャリソンのアルコはチェンバースのようなアタックはなく、全くグルーヴ感が出ていない。ありがたいのは、そのあとアルコを離して2コーラスほどウォーキングのソロをとる。これがすごい。エルヴィンのライドとのタイムの幅に注目して頂きたい。スリル満点のドライブ感だ。ところで、ベースソロなのにただウォーキングをしている、などという中傷を聞いたことがあるが、また、ソロのためにテクニックの練習ばかりして、ウォーキングがメトロノームのようなベース奏者を聞くことがあるが、そういうズレた認識によってジャズが死んで行くのかと思うと悲しい気分になることがある。

A Love Supreme, Wynton Kelly, ウィントン・ケリー, Dizzy Gillespie, ディジー・ギレスピ, ジミー・ギャリソン, マッコイ・タイナー, Elvin Jones, Jimmy Garrison, McCoy Tyner, ワニータ・ナイーマ, Juanita Naima, 至上の愛, ディジー・ガレスピー, モード・ジャズ, Mode Jazz, john coltrane, マイケル・ブレッカー, Michael Brecker, ジョージ・ラッセル, George Russell, エルヴィン・ジョーンズ, ルディ・ヴァン・ゲルダー, Rudy Van Gelder, ジョン・コルトレーン