#720 JAZZ ART せんがわ 2014

2014年9月6日(土)調布市せんがわ劇場

Text by Masanori Tada 多田雅範

Photos by Takeshi Goda 剛田武

調布市の仙川駅前の音楽によるお祭りとしては、画期的でとても素晴らしいものだった。

良かったのは坂田明、センヤワ、ヒカシュー、伊藤キムの順だろうか。声の発見、という視点が浮上し、じつに一本のスジが通っている。バラバラなものが、不定形なひとつの概念に収束してゆくような稀有な体験。忘れがたい感動だった。

あれれ?山本達久ってECM好きでこないだイベントでDJ選曲したばかりの奏者ではないか、同姓同名?

東京に住んで35年になるけれど仙川駅前には来たことがなかった。ところが、かの名門、桐朋学園大学の校門前の通りは、甲州街道から環八に抜けるのに五百回は通っている。あの辺りが仙川なのか、「せんがわ」と読むのか「せんかわ」じゃないのか。桐朋学園を、混同しないように「とうほう」ではなく「きりとも」と敬意を持って呼称している。カンケーないか。

仙川って、どうやって行くんだ?京王線か。桜上水とか千歳烏山とか、京王線は高架になっていないし駅前は再開発されていなくて商店街がごちゃごちゃしているんだよなあ。都心からは、吉祥寺(カフェズミがある)や大泉学園(インFがある)のロケーション、文化的であるのにちょうどいい。仙川駅前に着いてみると、区画整理されてスッキリしている。

クラシック界では芸大より格上な天下の桐朋がある、という仙川でジャズとアートというイベント。今後のジャンル混交を越えた新しい音楽が生まれる素地はたっぷりあると読んだ。

伊藤キムとホナガヨウコ

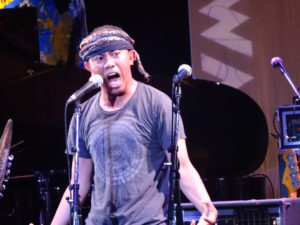

伊藤キム(声と身体のパフォーマンス)

ホナガヨウコ(ダンスパフォーマンス)

スガダイロー(piano)

山本達久(ds,electronics)

坂本弘道(cello, musicalsaw, electronics)

〈directed by 坂本弘道〉

坂本弘道はオフノート99年の『零式』を楽しんだ記憶がある。即興演奏家ではなく、クロスジャンルのパフォーマーだ。スガダイローはフリージャズ界のスター。坂本、スガダイロー、山本のパワフルなフリージャズ演奏からスタートする。60年代にはそれなりのオーラがあったフリージャズ演奏も、パワーアップし洗練されて響く。大道芸、芸能、皿まわし、やかん回しの風情。いっせーのせ、で、持てる技能の投げ込みごっこ、ステージ壁の時計を見ながらね。一般市民へのお祭りなんだからそれでもいいのかもしれないが、何も起こらない音楽に「これで終わったらずいぶんなものだ」と思うもの。救ったのが二人のパフォーマー。ホナガヨウコの身体の動きは、とりとめのない演奏にコミットして充分に魅力的だったし、何と言っても伊藤キムの存在感だ。何が起こるんだろう、何を起こせるんだろう、と、全面不安な中、唐突に「出席を取ります!」、これにはまいった。即興的に言葉を発して行ったのだろう、面白い!テレビ級のオーラがある才能だ、第二のタモリはここにいる。「やだやだやだ」「もうすぐ終わるよー」の絶叫には、状況に突き刺さる諧謔もあって、腹をかかえて笑った。こういうのが、声の、コトバの、即興のちからだと思う。

≪16:30~18:00≫ ~ears~

センヤワ with 内橋和久

センヤワ

[Rully Shabara(vocals)、Wukir Suryadi(bambuwukir,bamboo flute)]

内橋和久(guitar,daxophone)

ヒカシュー witth 沖至

ヒカシュー

[巻上公一(vocal,cornet,theremin)三田超人(guitar)坂出雅海(bass)清水一登(piano,synthesizer,bass-clarinet)佐藤正治(drums)]

沖至(trumpet)

〈directed by巻上公一〉

ジャワ島のデュオ・プロジェクト「センヤワ」が圧巻。ヴォイスのルリー・シャバラの、まったく欧米にも日本にも無い発声のコントロール。これこそ異文化との出会い。ヴォイス・パフォーミングの至宝、巻上公一が惚れ込むのも当然だ。裏声なのか吐き出す音なのか鳥なのか動物なのか、コトバなのか声なのか、時間を忘れる面白さ。知らず再結成していたヒカシューの現在も、ニューウェーブの心意気が生々しいままに熟成された名人芸と逸脱感のあわいに類まれなエッジを効かせている。内橋の存在も、いいバランス。なぜにここに老兵、沖至名人トランペッター、と思考するが、ブッキングの妙と言える、合いそうにないごちゃまぜごはんにいい味でわさびが聴こえる風情で、とまどいと熱演がこのステージの演奏全体に至福な祝祭感を加味していたのが印象的だった。

≪19:30~21:00≫ ~nose~

坂田明 (sax)

アンドレア・チェンタッツォ(drums,percussion)、

藤原清登 (doublebass)

〈directed by 藤原清登〉

藤原清登って、レコード会社の低音王だろう?スイングジャーナルだろう?即興演奏できるのだろうか、としか認識していなかったベース奏者。それがなぜに、日本のフリージャズを超えた神レベルの演奏家、坂田明と。さらに、来日するとは思わなかった伝説のアンドレア・チェンタッツォと。ヨーロッパの音楽祭で、チェンタッツォの共演者が家族の事故で演奏できなくなった時に、偶然この3人で即興演奏をしたのがきっかけだったという。そうだよなあ、フツー、この3人は出会わない、共演しないと思う。それぞれ違う生態系にいるように思う。ステージは、チェンタッツォのソロから始まった。オリジナルな打楽器と配列、ローテクなデジタル機器、老いても流石である。イタリアの、ヨーロッパの前衛知性の文化の土壌を芳しいまでに感じさせる打音だ。こういうのは学習や鍛錬では届かないものかもしれない。次に、坂田、藤原、チェンタッツォのトリオ。ひとしきりトリオ演奏を交感しながら、唸る坂田の独壇場へと。読経や練行衆の読誦や琵琶法師と地続きな、唸りの顕現。横綱相撲に圧倒される。熱を帯びて乱打する藤原のベースの奮闘具合も、このトリオでは動かし難いバランスに貢献している。チェンタッツォのクールな老境然とした突き放しも、絶品である。まったく不思議なトリオだ。わたしもジャズや即興のリスナーとして、誰と誰が共演するのかがモンダイだ、共演すればいいというものではないと本音辛口を言うけれども、このトリオは想定外の良さだった。音楽って、わからないものだし、知らず型にはまっていた自分の耳にも反省。

3つのステージを観終えたとき、ふと、伊藤キム、センヤワ、坂田明の声の多彩が一本のテーマとして浮上していたのに気付いた。翌日のトリは友川カズキだという。言わずもがな、な、声と歌だ。「生きているって言ってみろ」の絶叫が締めなら、出来すぎ君である(実際、そうだったという)。

声を主軸にしたクロスジャンルなイベントというのはいいかもしれない。最近感動していた田中悠美子とかイアン・ボストリッジとかも。(多田雅範)

*初出:2014年9月28日 Jazz Tokyo #201

スガダイロー, 坂田明, 沖至, 藤原清登, 巻上公一, センヤワ, ヒカシュー, 伊藤キム, 坂本弘道, アンドレア・チェンタッツォ, 内橋和久, jazz art せんがわ