ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #42 Chris Potter <Circuits>

この金曜4月26日に、Chris Potter Trio(クリス・ポッター・トリオ)を聴きにケンブリッジのハーバード・スクエアにあるレガッタバーに行ってきた。この2月22日にリリースされた新譜、『Circuits(サーキット)』の発売記念ツアーだ。

このアルバムはポッターECM1作目である『The Sirens』に参加したドラマー、Eric Harland(エリック・ハーランド)とのコラボが宣伝されており、ツアースケジュールにも彼の名が印刷されていたが、開場するとドラムはなんとポッターのUndergroundバンドで活躍していたNate Smith(ネイト・スミス)であった。これには宝くじにでも当たったような気分になった。なにせあのスミスのスネアビートは全く唯一無二なのだ。あれだけで失神してしまう。誤解のないように説明するが、筆者はハーランドのスネアも大好きだ。『The Sirens』で十分楽しませてくれたように、彼は思いっきり幅の広いタイム感でグルーヴする。ただ今回の新譜、『Circuits』の同曲の数々をハーランドの録音とスミスのライブ演奏で聴き比べてしまうとどうしてもスミスの方が嬉しくなってしまうのだ。あのむちゃくちゃ自然体でリラックスしているタイム感にも関わらず恐ろしいほど攻撃的にスナップの効いたスネアに魅せられる。演奏中にあの真っ白な歯を見せるスミスの笑顔は、ライブでは付加価値にもなる。

アメリカではクリス・ポッターをJoe Henderson(ジョー・ヘンダーソン)の継承者という記述を目にするが、筆者にはどうしてもマイケル・ブレッカー系という印象だ。そういう意味ではDonny McCaslin(ドニー・マカスリン:日本で使われるダニー・マッキャスリンという発音にはどうも馴染めないことをお詫びする)と同級生という印象を常に持っていた。ドニーは今でこそ独自のスタイルを見いだして成功を収めているが、昔筆者が共に演奏していた頃はMブレッカーの影響が強く出ていた。もちろん筆者はそれを全く非難している訳ではない。Mブレッカーの真似ができるということだけで既にすごいのであるし、ドニーは確実にグルーヴしていたのだから。ポッターも音の作り方、フレーズの組み立て方、変え指の使い方などからMブレッカーの影響をかなり受けていると思うが、決定的に違うのがタイム感であり、それはマイルスに若き日に見い出された英国のベーシスト、Dave Holland(デイヴ・ホランド)の影響なのだ。実は上記のエリック・ハーランド、ネイト・スミス、クリス・ポッターを繋ぐ接点はホランドにあるのだ。

Dave Holland

幸運にも筆者はニューイングランド音楽院でホランドに2年間師事した。とても厳しい先生で、練習していない生徒や、演奏がよろしくない生徒を追い出す光景が何度もあったが、なぜか筆者には寛容だった。練習を怠ってレッスンに出向いても、またどうせ朝までスコアを書いていたのだろうから、と言って許してくれ、宿題のチェックはさておいて1時間スタンダードをジャムったりしてくれたのだ。健康志向のホランドは日本食好きで、筆者は自分のアパートに夕食の招待をしたことがある。早くから張り切って料理したのだが、何を作ったかなどは全く覚えていない。野菜中心だったと思う。悪いことに筆者のルームメイトが興奮して自分の友達に自慢して回ったのでホランドが到着する頃にはアパートの外に人集りができてしまってえらい恥をかいた。夕餉の会話ではマイルスのことばかり訊いて、気分を悪くされないかドキドキした覚えがあるが、彼は授業以外ではいたって優しい紳士であった。

こんなこともあった。ホランドのアンサンブルの授業中、ピアノの生徒がフロント奏者たちにソロを短くしてくれないかと言ったことがある。つまりコンピング(伴奏)ばかりするのが嫌だという意味だ。これに対しホランドは激怒するのかと思いきや、珍しく静かに諭した。ジャズのコンピングはアカンパニメント(伴奏)ではない。グルーヴやハーモニーで触発し合いながら一緒に演奏するということを理解しろ、と。そこにいた全員が唸ってしまった。ソロで自己主張することばかり考える若い学生たちにはなかなか気がつかないことであった。

ホランドがニューイングランド音楽院に招聘されたのが筆者入学1年後で助かった。筆者が後に20年近くもアシスタントを務めたジョージ・ラッセルと出会ったのは入学直後で、ジャズのジャの字も知らなかった筆者はもちろんラッセルを存じ上げていなかったのだ。学校の推薦でアシスタントの職を頼みにラッセルに会いに出かけた時、彼は開口一発「お前はオレのアルバムを何枚持っているのだ」と質問した。筆者は冷や汗で行水状態だったのを今も忘れない。そのラッセルのおかげでマイルスを知り、そしてホランドにも馴染んでいたので、ホランドに出会った時はそのような恥をかかずに済んだのだ。

ラッセル同様ホランドからも実に多くのことを学んだ。我々アジア人の弱点はグルーヴだ。ホランドは筆者のその問題の助けになるようまずドラムマシーンを購入することを勧めてくれた。Alesis HR-16が当時のホランドのお気に入りで、筆者も食費を削って購入した。メトロノームと大差ないドラムマシーンをバカにしていた筆者だったが、ホランドに色々な練習方法を教えられ、随分と悩みを解消してもらった。例えばライドを96分の1ティック(MIDIは7ビットなので4分音符を480ティックとする)ビハインド・ザ・ビートにずらしたりしてスイング感に慣れるというようなことを教わった。次に散々やらされたのはフレーズのdisplacementだ。これは8分音符で連なるビ・バップのフレーズを三連の進行時間に置き換える方法で、拍を数えずにタイムを維持することのトレーニングだ。

例えばここにごく普通のビ・バップフレーズがあったと想定しよう。

それをホランドは、音価的には三連の速さにスピードアップし、しかし上図と同じフレージングで演奏しなくてはいけない、と教える。つまり自分だけはバンドのおよそ1.5倍のスピードで演奏しているように聴こえなければいけないのだ。

ここで話を戻そう。ホランドの音楽は、変拍子をいかに変拍子に聞こえないようにグルーヴするかに焦点が置かれている。ホランドは若手を育てることにも尽力し、ホランドのバンドに在籍していた者は全て変拍子でグルーヴできるように鍛え上げられている。筆者もホランドの影響でジャイアント・ステップスを7拍子のサンバにしたり、いくつか複合変拍子の曲を書いたりした。ハシャ・フォーラ2作目『ハシャ・ス・マイルス』収録の<Feather Roux>などがホランドに教わった複合変拍子の応用の一例だ。M-Baseで知られるアルト奏者のSteve Coleman(スティーヴ・コールマン)もホランドにたっぷり鍛えられたくちだ。筆者が90年代初頭に見たコールマン率いるFive Elements(ファイヴ・エレメンツ)のライブを今でも忘れられない。彼らは4拍子の曲から始め、5拍子の曲、6拍子の曲・・・11拍子の曲まで休みなく演奏して、今度は10拍子の曲、9拍子の曲・・・4拍子の曲まで戻って幕を下ろした。その変拍子全てでバンド全員踊りまくるわけだからこちらはあんぐり状態だった。ちなみにこの時のカサンドラ・ウィルソンとジェリ・アレンが忘れられない。

ホランドに鍛え上げられたクリス・ポッターもエリック・ハーランドもネイト・スミスも、全員変拍子でグルーヴすることを全く自然に受け止めている。彼らは拍子を数えてなどいない。変拍子のビートが完璧に身体に染み付いているのだ。聴き手はわざわざカウントしなければ変拍子だということを気がつきもしないかもしれない。ここがホランド門下生のすごいところなのだ。

Chris Potter

前述したように筆者にはMブレッカーがポッターのあちらこちらから聞こえる。Mブレッカーのリックの使用が多いからだ。だがちょっと聞いていればそれがMブレッカーの演奏ではないことがすぐわかる。それはポッターのビハインド・ザ・ビートのタイム感であり、琉球音階などのエスニックなスケールの使用や、はたまたGoofy(グーフィー)なフレーズの挿入からの特異性などだ。ディズニーのキャラクターにも使われているGoofyという単語は、英和辞典によると「まぬけな」ということになるが、これは全く正しくない。GoofyにはPlayfullの意味があり、決してネガティブな意味ではないのだ。つまり「おふざけ屋さん」という意味で、常に周囲の人をエンターテインする意図を持っている。例えば、ものすごいバリバリのモーダルなフレーズで吹きまくっている途中にいきなりダサいトリルを挿入して聴き手の笑いを誘う。ポッターはとても実直なという印象を与える人格で、道ですれ違ったら間違いなく会計士のような硬い職種の人間という印象を与えるが、その紳士的かつ優しい話し方から「ぼくは真面目に思われるけど冗談だって言うんだぜ」というメッセージがなんとなく伝わって来る。そんな人格が彼のインプロから聞こえて来るのだ。

ポッターの特筆すべきポイントはまだまだある。Mブレッカーは「常に実力の7割で演奏しなければいけない」と教えたが、ポッターは確実に7割以下で演奏している。それほど彼の演奏からは余裕が聞こえるのだ。もちろんそれがあのビハインド・ザ・ビートなタイム感を生み出しているわけだが、あのポッターのものすごいテクニックでまくし立てるソロを聴いていても、その余裕から聴き手に安心感を与える。もちろんそれを物足りないとする聴衆もいるだろうが、筆者はこの彼のスタイルをとても気に入っている。何よりも彼がやっていることがどれほど超人的だということを考えさせられる。今回の新譜発表ライブは全曲オリジナルだったが、アンコールでなんと<In A Sentimental Mood>を演奏した。まるでMブレッカーに対抗するように、だ。Mブレッカーのそれと全く正反対で、速いアルペジオなど一つも出さず、じっくりと心に染みるバラードを聴かせてくれた。それは素晴らしい演奏だった。筆者にとってポッターがMブレッカーと違うもう一つのポイントはその作曲能力だ。ポッターの曲は複雑で奇をてらったようなものが多いが、驚くほどキャッチーなのだ。聴いたあとそのテーマがしっかり耳に残る。あんなに変拍子でフォームも複雑だったのに、だ。

筆者がポッターに共感する点は実に多い。複雑なヘッドの曲でもインプロのセクションは必ずヘッドを反映する構成になっており、ソロセクションだからといって一発モノにはしない。筆者もソロセクションがヘッドと別物になるのを嫌う。ポッターのエフェクトの使用方法も筆者とよく似ている。オープンソロセクションを抜ける合図が、事前に決めてはいないが思いつきのフレーズを4回繰り返すところなども筆者と同じで微笑んでしまう。だが彼は筆者が使用するジョージ・ラッセルのリディアン・クロマチック・コンセプトからは全く影響を受けていないところが少し残念な気がする。

『Circuits』

このアルバムはポッターがECMからEdition Recordsに移籍した1作目であり、ポッター本人は以前のUndergroundで楽しませてくれたグルーヴ系の音楽に戻りたかったとインタビューで話していた。筆者は、ポッターのECM移籍は彼の音楽性に合っていて新境地だったような印象で好感を持っていたが、2作目の『Imaginary Cities』でUndergroudのメンバーを呼んで来て、今ひとつ消化不良のような影を残していた印象だ。ポッターファンとしては複雑な気持ちだ。つまりECMで新境地と思いきや、このアルバム『Circuits』で後戻りした感があるからだ。

筆者にとって『Lift』がポッターとの最初の出会いで、『Gratitude』冒頭でのあのBrian Blade(ブライアン・ブレード)の思いっきり幅のあるスネアで失神し、『Underground』でベースレスという初めての体験にぶっ飛んだ。そのライブ盤『Follow the Red Line』ではもっとぶっ飛んだ。このサウンドの新しさは強烈に新鮮だった。ベースがバンドをドライブさせなければグルーヴしないと信じる筆者にとっても、さほど違和感のないサウンドなのは、ポッターは常に超人鍵盤奏者を連れてくるからだ。この『Circuits』では若干23歳のJames Francies(ジェームス・フランシーズ)だ。去年すでにブルーノートからリーダーアルバムが出ている。ポッターの朋友、ドラムのハーランドが連れて来たそうだ。筆者がまず感嘆した彼の特徴は、そのベースラインの素晴らしさだ。グランドピアノの右側に直角においてあるKorgクロノスで自由自在のソロを楽しんでいるそのあいだ中、筋肉モリモリの大きな身体の、木の幹ほどもある太い腕をグランドピアノの上においてあるAKAIのコントローラーに延ばして、SpectrasonicsのTrilogyを音源にするベースラインでガンガンにグルーヴしまくる、それはともかく驚愕的に素晴らしかった。

このアルバム1曲目、<Invocation>はECMからの移行を表示するかのようにいきなり木管のコラールだ。そのボイシングは捻りが効いていて最高にオシャレだ。続く<Hold It>は今回のボストンでのライブのオープニングだった。なんと15拍子なのだ。無理に数えようとしなければ全く気持ちよくグルーヴ出来るそれが魔法のようだ。そして3曲目<The Nerve>は5拍子、今回取り上げたタイトル曲の<Circuits>は11拍子、ラスト9曲目の<Pressed for Time>は9拍子だ。Underground バンドではこんなに変拍子がなかったところが以前との違いになる。

<Circuits>

このトラックは前のトラックの<Koutomé> の最後に鳴っているドローンから引き継がれる。このドローンと同じようなノイズはライブでもリアルタイムでしっかり使われていた。DJがサンプリング・パッドとして使うローランドのSP-404SXが活用されていた。もう一つ、このトラックのポッターのソロの途中から使われている、リアルタイムのオクターバーとハーモナイザーは、なんとRadialのVoco Locoが使用されていた。ポッターはこんな部分にも才能を発揮する。つまりアルバムもエフェクトはリアルタイムで本人によって行われており、これも筆者が共感する部分だ。

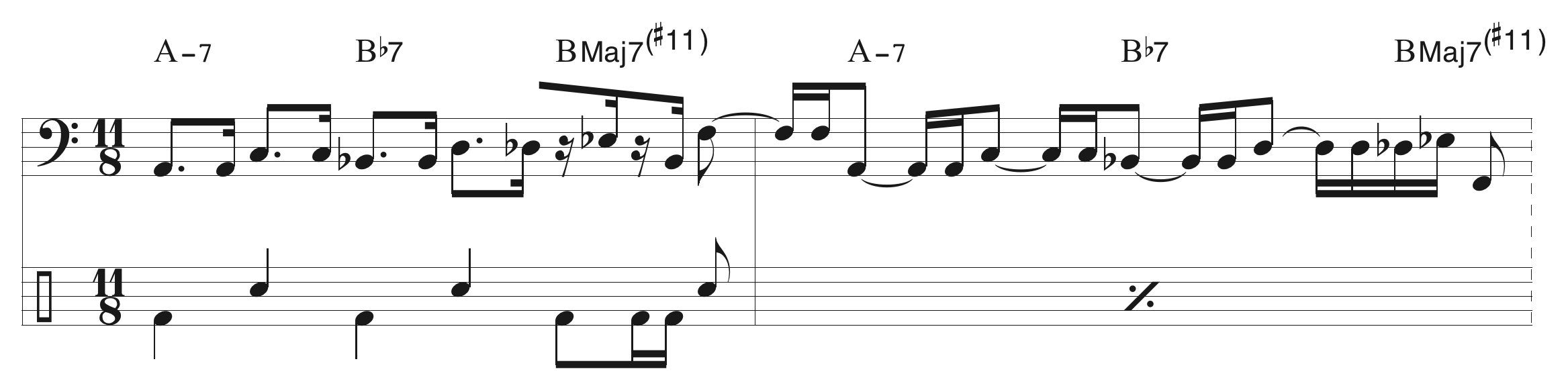

この曲は最初から最後まで11拍子だが、ヘッド(テーマ)のベースラインだけが11拍子に聞こえない細工がしてあり、これには度肝を抜かれた。実はアルバムで聴いていた時には気持ちよくグルーヴしていたので全然気がつかなかったのだが、ライブでスミスのスネアが裏返るので一緒に数えてみたら、なんとベースラインだけが11拍子になっていないのだ。アルバムのこの曲では、ベーシスト、Linley Marthe(読み方はリンレイ・マーセだろうか、アフリカ、モーリシャス共和国出身だそうだ)がクレジットされているが、彼はフランシーズのピアノソロ部分でしか登場しないので、その他のベースラインはフランシーズの左手だ。ライブもそうであった。つまりフランシーズの右手は11拍子だが左手は違うということだ。人間業と思えなかった。譜面で見てみよう。まずはイントロだ。

フランシーズが醸し出すベースラインは4分の6拍子+4分の5拍子に聴こえる。

ところがハーランドのドラムのバックビートが鳴り始めるとこの曲は8分の11拍子であって、ベースラインの2小節目のダウンビートがズレていることに気がつく。

ポッターの演奏するヘッド(テーマ)が始まるといよいよベースラインだけが違う拍子割りをしているのが明白なる。

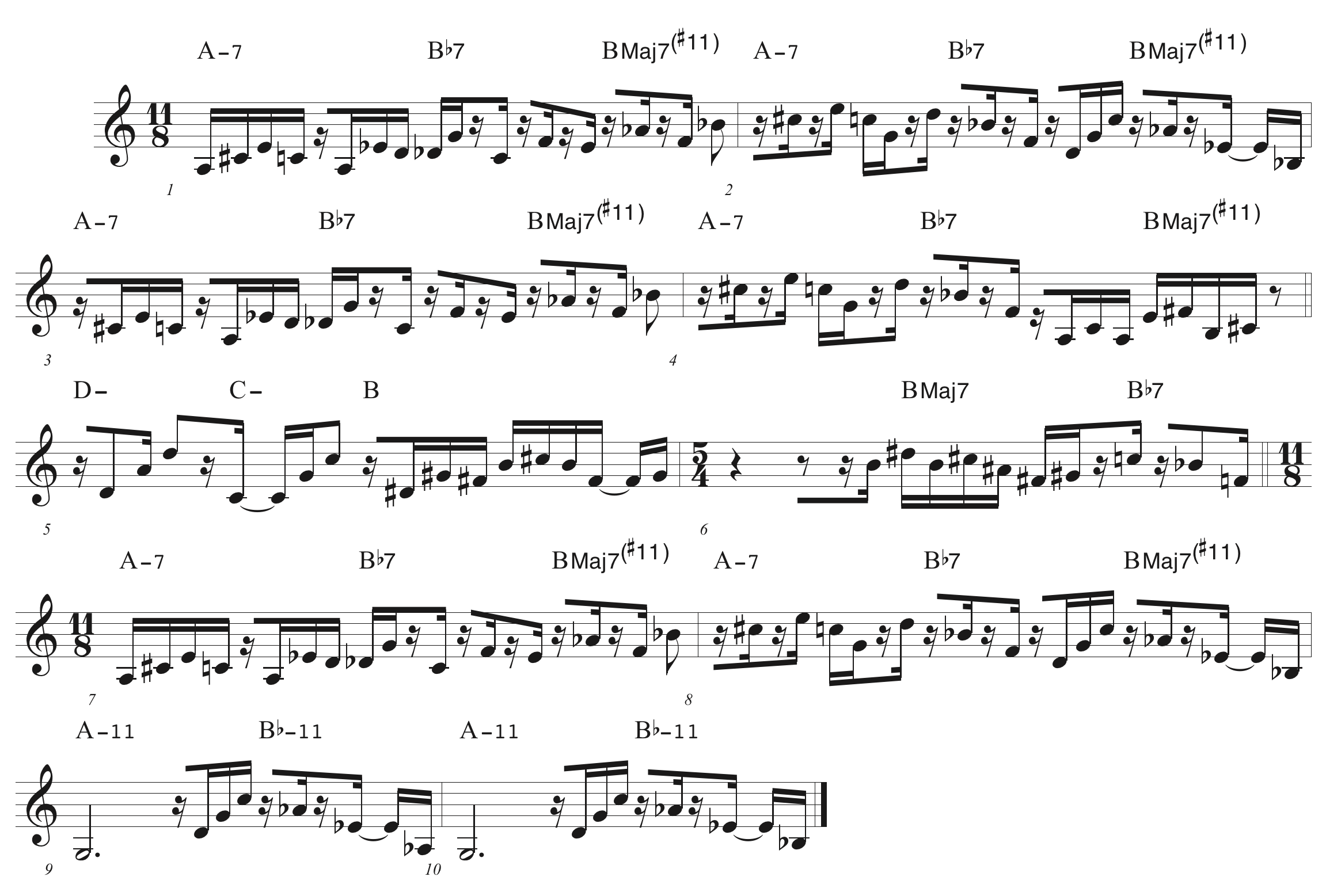

おそるべしポッター。ここにヘッド(テーマ)の全容を採譜して見た。

基本的なコード進行はAー B♭7 BMaj7(#11) の3コードで、これはインプロセクションの進行にもなっている。ご覧のようにブリッジの後半に1拍半ブレイクを入れて、4分の5拍子とし、ベースとのズレを返上するようなオシャレな細工がしてある。この細工全てが自然に聴こえ、決してグルーヴを乱していないことに注目して頂きたい。そしてヘッドのフォームの最後には3拍伸ばすメロディーを2小節挿入し、フォームの構成感を出している。ポッターの作曲法はかなり基本を勉強したもののそれであることがうかがえる。このヘッドを2回繰り返し、ソロセクションに突入する前にインターリュード(間奏)が挿入されるが、この部分が筆者が前述したGoofyな部分だ。それぞれの小節に移る手前のII – V 進行がなんとも可愛くて吹き出してしまう。

この進行は:

1度マイナーから半音下がってメジャーコード。4度上がって(まずここで笑う)II – V 進行(ここで笑い転げる)を経て、最初の1度マイナーから4度上がった次の小節で同じ形式の進行。次の小節でさらに4度上がって同じ形式の進行、と続けて行く。筆者にはどう考えてもエンターテインするおやぢギャグに思えてしようがない。

さて、少しインプロにも目を向けてみよう。ポッターもフランシーズも、Mブレッカーや今まで我々が沢山聴き親しんだコルトレーンから派生するリハーモナイゼーションを想定したラインの組み立てはしない。彼らは純粋にラインとしてインプロしていく。パーカーが生み出し、コルトレーンが発展させたインプロ方法をバーティカルアプローチと呼ぶのに対して、ホリゾンタルアプローチと呼ぶ。レスター・ヤングやマイルスのやり方だ。ただしポッターやフランシーズはそのホリゾンタルの区間をもっともっと細かく切り刻んでいる。採譜して見た。ポッターのソロ、トラック2分43秒付近だ。ご覧のようにバーティカルに分析してコード名を当てがってもあまり意味をなさない。

筆者がこれを採譜して見たかったのは、これまで変拍子でも余裕で吹きまくっていたポッターも少し気を抜いたのか、一瞬ダウンビートを外した(正確にはフレーズの完結点を半拍ミスったように聞こえる)ように聞こえたからだ。3段目の最初の小節だ。ここで間を入れずフランシーズがベースラインでフィルを入れ、ものすごい助け船の出し方をしたのである。これには参った。ポーターのビートのズレは全く気にならないような問題だったが、このフランシーズのフィルで特筆するような素晴らしいインタープレイの瞬間を築いているのだ。しびれちゃう、というやつだ。ライブでもこの手のインタープレイが続々と放出されていた。

ついでにフランシーズのソロにも少し目を向けてみよう。トラック5分5秒付近だ。

アルペジオから始まるフレーズなら少しはバーティカルなアプローチをしているかと思ったが、すぐに完璧なホリゾンタルアプローチになっているので、ここでもコード名は全く役に立たないのがお判り頂けると思う。23歳恐るべし!ところで、4つ目のコード、FMaj7(#5) に馴染みがない読者に手短に説明する。これはリディアン#5スケールから派生するコードで、関係調であるDマイナーのハーモニックマイナースケールから生まれた、モーダルインターチェンジのコードだ。

フランシーズのソロのあとドラムソロになるのだが、筆者はやはりライブでのスミスのソロに興奮した。ライブに出向く前はこのアルバムのハーランドのソロが充分かっこいいと満足していたのに。

ヘッド・アウト(テーマ再現部)を演奏して、なぜかいきなりエスニックな(琉球調?)ラインを繰り返し、ラストのコードはいきなりFトライアッドだ。ファ・ラ・ドなのだ。筆者がGoofyと言っている意味がお判り頂けるとよいと思う。クリス・ポッターは優れた作曲能力を持ち、ものすごいテクニックを余裕でグルーヴして演奏し、そして、おふざけ屋さんなのである。

iPhoneで撮影したこの曲の一部をお楽しみ頂きたい。筆者は特にスミスのドラミングの肘から醸し出されるグルーヴに酔いしれる。ところで、最後にファ・ラ・ドが聴けます。

デイヴ・ホランド、ジェームス・フランシーズ、James Francies、Five Elements、Steve Coleman、Dave Holland、ネイト・スミス、Nate Smith、Eric Harland、Regattabar、レガッタバー、クリス・ポッター、スティーヴ・コールマン、ファイヴ・エレメンツ、Chris Potter、アンダーグラウンド、マイケル・ブレッカー、Michael Brecker、エリック・ハーランド、underground