ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #19 <Nardis>

今月はありがたいことに珍しく大物ジャズ・ミュージシャンが誰も他界しなかったので、長い間書きたいと思っていた、マイルスの<Nardis>を取り上げてみたいと思う。ちょうど先週5月26日にマイルスの生誕91周年を迎えたことだ。この曲は実はジャズの歴史上重要な意味を持っている。モード・ジャズだ。

<Nardis>は<Blue In Green>同様ビル・エヴァンスが書いたものと誤解されているが、<Nardis>に限っては100%マイルスの作である。<Blue In Green>ができた経緯は、マイルスがエヴァンスに出会い、エヴァンスのスタイルに刺激を受け2小節書き、残りをエヴァンスに書かせた、というのが真相だ。だから後日エヴァンスは自分名義を主張せず、共作にクレジットを変更するよう申請した。

ジャズの歴史に於いて、モード・ジャズは『Kind Of Blue』(Columbia, 1959) から始まったように言われるが、実はマイルスはその8ヶ月前、1958年7月にすでにモード・ジャズを初めていた。<Nardis>だ。マイルスは自分のセクステットの一員、キャノンボール・アダレイのリーダー・アルバム、『Portrait of Cannonball(ポートレイト・オブ・キャノンボール)』(Riverside, 1958) のためにこの曲を書いたが、ファンキーなビ・バップを売り物とするキャノンボールや、ブルー・ミッチェル、サム・ジョーンズなどのレコーディング・メンバーはマイルスの意図する新しいコンセプト、モード概念のインプロを理解することができなかった。実際このレコーディングでのトラックからは、苦痛が聞こえてくる。キャノンボールならではの心地よいグルーヴ感のインプロ8分音符だが、音の選び方には苦労しているようで、時々外している。マイルスの意に反し、キャノンボールは長く慣れ親しんだビ・バップ・フレーズでコードを縦割りに考えているから外してしまう、それがマイルスは気に入らなかったのだろう。結局マイルスは、理解してるのはエヴァンスだけだ、と言い捨ててこのアルバム以降この曲をボツにし、自分で録音する気力も失せたらしい。後日エヴァンスがこの曲をレパートリーにしたことから日の目を見た曲だ。この曲のタイトル、<Nardis>に意味はない。当時のマイルスの音楽仲間の一人にSidranという名前の人がいて、その綴りを逆にしただけだと言われる。ピアニスト、ベン・シドランは80年代にNardisレーベルを発足し、マイルスはレーベルのロゴまで提供しているが、そのベン・シドラン、マイルスが<Nardis>を書いた当時はまだ15歳でウイスコンシンの田舎で暮らしており、同一人物ではないと思う。

蛇足だが、このアルバムは別の意味で特筆に値する。筆者にとって、このキャノンボールの<Nardis>はジャズの根本的な魅力を秘めている。マイルスの新しいコンセプトに迷い極まっているブルー・ミッチェルは別にして、キャノンボールは間違った音を出そうが、例のご機嫌なグルーヴ感でゴリゴリとインプロを推し進めている。理論を知っているから間違った音に気がつくのかもしれないが、グルーヴしていれば関係ないのである。筆者が日頃主張している、ジャズで最も重要なのはタイム感だという見本を示してくれているアルバムというわけだ。

George Russell(ジョージ・ラッセル)

マイルスがモード・ジャズのアイデアを描き始めたのは何とさらに10年以上前の1945年頃、筆者が20年近くアシスタントを勤めたジョージ・ラッセルからの影響だ。ラッセルは1947年にディジー・ガレスピーの委託で<Cubano Be, Cubano Bop>を発表した。その最初のセクションはC7 (♭9) コードを基盤とするが、ラッセルの唱えるリディアン・クロマチック・コンセプト(以下リディクロ)で提示される B♭ Auxiliary Diminished から派生するモードで作曲されている。つまりこの曲が歴史上商業的に成功したモード・ジャズの最初の曲だ。

ラッセルは50年代のある日、歌手ルーシー・リードに頼まれて一人の若者の付き合いをさせられることになる。その若者は会社員のような風貌で度のきついメガネをしており、無口であった。会話が続かないラッセルは困り果て、スタテン・アイランドの観光へ若者を連れ出した。スタテン・アイランドに向かう船の上で、ラッセルは若者に仕事は何かと訊くと、ピアノを弾くと応えた。居心地の悪い時間を持て余していたラッセルは、それなら自分のアパートに来てピアノを弾いてみてくれと若者を連れて帰る。若者は、何とラッセルの始めていたモードの解釈を、教えもしないのに自然に弾き出すではないか。この若者がビル・エヴァンスだった。その場でラッセルはレコーディングを決め、誕生したのが1956年録音の『The Jazz Workshop』(RCA Victor, 1957) だ。

つまりビル・エヴァンスを発掘しマイルスに紹介したのはラッセルだった。話は飛ぶが、コルトレーンを発掘したのはマイルスだ。当時コルトレーンは内向的で演奏も弱く、本人でさえマイルスのバンドでやっていけないと断ったにも関わらず、また周りの反対を押し切って無理矢理コルトレーンを自分のバンドに雇ってNYCに移住させたマイルスの先見の明には感嘆する。言い換えれば、マイルスが押し切らなければコルトレーンはいなかったのである。

ビル・エヴァンスに話を戻そう。彼の息子、エヴァンのインタビューによると、ビル・エヴァンスの若い頃の練習を録音したテープからすでにモードでの練習が聴こえるそうである。ラッセルのリディクロなど知らないで、自然にモードというアプローチを生み出していたらしい。ラッセルが連れて歩いていたエヴァンスは、その前代未聞のハーモニーセンスや、黒人とは違う、静かに弾いているのに食い込むようなタイム感からマイルスに気に入られ、マイルス・セクステットに参加したが、黒人だけのバンドで唯一白人ということで演奏先などで人種差別に多々会い、繊細なエヴァンスはそれに耐えきれずに脱退する。しかしエヴァンスとマイルスのコラボレーションの糸は切れず、『Kind Of Blue』で呼び出された。その時のマイルスのピアニスト、ウィントン・ケリーが現場で激怒したのは想像に難くない。

マイルスはその時代の最もヒップなものをぐちゃっとマイルス・ブレンダーに入れてかき混ぜて想像もつかない新しいものを生み出す天才だった。『Kind Of Blue』がまさにそれだ。ギル・エヴァンスの影が強い『Birth Of The Cool』(Capitol, 1956) よりもインパクトが強かった。ラッセルやエヴァンスがいなければ実現しなかったモード・ジャズの社会的な誕生だった。筆者が前にどこかで読んだシャーリー・ホーンのインタビュー:彼女はスタン・ゲッツ(だったと思う)とマイルスの新しい音楽<So What>を聴きに行って、何が起こっているのか全く理解できなかったが、ともかくすごいとしか言いようがない、とゲッツがため息をついたそうだ。

この<So What>、マイルスとエヴァンスが偶然にも同時に白鍵のみ、黒鍵のみ、というコンセプトを考えていて、意気投合してできた曲だと言われている。

スケール(音階)とモードの違い

スケールとモードの大きな違いは、スケールは背後のコードから生まれ、モードは反対に演奏されるべきコードを決定するということだ。ジャズのスタンダードでコード進行があり、それに対し使用可能なスケールを見出してインプロする時に使用するのがスケールで、ラッセルが説いたリディクロなどの概念は、モードという規定・法則がある音の並びがまず組み立てられ、それに対してハーモニーが構築される。だからそれなりに危険が付随する。60年代に流行ったモード・ジャズは、ビ・バップなどをちゃんと演奏できない若者が安易に走る手段と、しばしば非難された。『Kind Of Blue』は確かにマイルスがモード・ジャズを提示した作品かもしれないが、あのアルバムの真の凄さは、ビ・バップではあり得なかったあの押し殺した静かなグルーヴ感で、それは誰にも真似できるものではなかった。マイルス自身80年代のインタビューで、『まだモード・ジャズなどやっている奴らがいる。あれはあの時代の一つのスタイルとしてオレがやったものだ。』これがマイルスだ。そしてマイルスも第二期黄金カルテット時代に入ってから2度と『Kind Of Blue』のようなグルーヴの演奏はしていない。しかし『ビッチーズ・ブリュー』(Columbia, 1970:邦題ビッチェズ・ブリュー)以降のマイルスは全てモードによるインプロを発展させたものだというところが非常に興味深い。

以下スケールとモードの違いをもう少し深く説明する。

スケール

ジャズのスタンダードから発生したインプロの技法は、既存のポピュラー音楽のコード進行のそれぞれのコードに対して、使用可能なスケールを見出し、それを使用して瞬時に作曲するという行為だ。オリジナルに作曲された曲も、このインプロの過程を考慮してコード進行を構築する。

話は少し逸れるが、ここで筆者はジャズ・ミュージシャンに喚起したいことがある。世の中には間違ってコードが表記されている譜面があまりにも多すぎる。作曲または写譜する読者には正しいコード名表記を習得して頂きたい。また、インプロをする読者には間違って表記されたコード名を瞬時に正しく読み替える訓練をおすすめする。何が言いたいのか少し説明しよう。譜面というのは音楽ではなく、伝達器具に当たる。正しく書かれていない譜面は作曲家の意図が演奏者に伝わらない。携帯の電波が悪くて相手にこちらの用件が正しく伝わらないことに等しい。用件を伝える者は電波の良い場所に移動するしかない。また、用件を受ける者は相手に意味がわからないことを伝えるか、用件で理解できなかった部分を想像で埋めるしかない。譜面に於いて、クロマチックに上行する旋律が#ではなく♭と♮で書かれていれば、演奏者は上行形で演奏できない。譜面を書く者は常に演奏者の気持ちになって書かなくてはいけないということだ。

コード表記に話を戻そう。よくドミナント#11コードが♭5コードと間違って表記されているのを見かける。そのコードは明らかにSubVの機能をしているので、#11コード、つまりMixolydian #11(筆者はこのスケールに対するリディアン♭7という呼称に賛同していない)スケールでなければ成立しないのに、♭5と表記されていれば初見でインプロする者はスケールをオルタードと判断し、とても間違って演奏されたように聞こえる。ドミナントにオルタードが使えてもSubVに使えない理由を知りたい読者は、筆者のオルタードに関する記事をおすすめする(➡︎ リンク)。間違ったコード表記で引き起こされるトラブルはスケールに限ったことではない。#11コードと言えばアヴォイドの4度の心配をしなくていいが、♭5コードと言えばアヴォイドの4度が存在するだけでなく、ヴォイシングから完全5度が消えてしまう。インプロに限らない。コンピング(伴奏)に於いて、ジャズのヴォイシングは使用可能スケールを見出してコード・トーン以外をテンションとして使用する。コード名表記は演奏者に明確に使用スケールを提示する責任があるということだ。

では、スケールはどうやって見出すか。これは中世の教会旋法(チャーチ・モード)に起因する。そのコードが現れる前後関係からそのコードの機能和声を判断の手がかりにし、チャーチ・モードで定義されたスケールを割りあてる。例えばその調の2度マイナーであればドリアン・モードに基づいたスケールを使用する。また、調性が不明確なメジャー7thコードは4度上のモード、リディアンを使用する。スケールとモードは違うという印象で話を進めて来たが、実はインプロに使用するスケールは中世のモードから発生したものなのである。

モード

上記で少し触れたように、スケールは1オクターブを階段間隔で埋める音の並びだが、モードは一定の規則や法則で定義された音の集団であり、大前提として階段間隔である必要はない。これは民族音楽でよく見られる。例えば日本音階のヨナ抜きだ。

スパニッシュ・モードに目を向けてみよう。機能和声第3度上にできるチャーチ・モード、Phrygian(邦名フリギア)モードと譜面上は偶然一致するが、なぜこれはスケールではなくモードなのか。その理由は、このスケールがコードに対して出現するのではなく、コード進行がこのモード上から発生しているということである。

元々モードという中世の教会旋法の概念がそれで、曲として最初から最後まで一つのモードで演奏される。その主な原因はチューニングである。バッハの時代に1オクターブを均等に12分割するまでは全ての楽器は倍音の統一性にしたがってチューニングされていた(純正律)。倍音を基準にしているので当然一つか二つの調性でしか演奏できず、それに飽きたバッハの時代の作曲家たちが、転調を欲して均等割り平均律を使用し始めた。ちなみに平均律はバッハが発案したわけではないが、ここで詳しく説明することは控える。さて、平均律と純正律との大きな違いは、長3度と長6度がかなり高くチューニングされるということだが、これもここでは詳細に触れない。学術的には、モードから発生したスケールと中世で使用されていたモードの違いはチューニングにあるという理解でよいだろう。

さて、スケールとモードの違いはその使用する概念に相違があると説明し、大前提としてスケールはチャーチ・モードから構築されたものと説明したが、チャーチ・モードから派生したのではないスケールも存在する。まずドミナントに対するオルタード・スケールがそれだ。もう一つある。ロクリアン9thスケールだ。ただしオルタード・スケールはバロック時代に好んで使われたディミニッシュ・コードのバリエーションなので、ロクリアン9thほどの例外性があるわけではない。

ロクリアン9thスケール

ハービー・ハンコックやエルメット・パスコアールなどが好んで表記する、マイナー9th♭5というコードで、マイナー・コードに♭5と書いてあれば読み手はロクリアン・スケールを使用すると判断するわけだが、ロクリアンであれば♮9thはあり得ない。筆者は、もしインプロバイザーに明確にスケールを提示したければMixolydian #11コードの第一転回形と表記されるべきだと思っていた。そうすれば初見でインプロするものはスケールを判断し誤ることはない。

B-7 (♭5)はBロクリアン、G7 (#11)/BはGミクソ#11と簡単にスケール名を見出せるが、さて、B-9(♭5)は一体なんと呼ぶスケールなのだろう。ハービー・ハンコックがこれをスーパー・ロクリアンと呼んでいるのを聞いたことがある。これはチャーチ・モードでは説明できないスケールで、この歴史の浅いジャズにおいても有名人が多用すればそれが新しいスタンダードになり得る例である。

なぜこんな話をしているかというと、よくコードに対して「このモードは何?」と質問している光景に出会うが、正しくはスケールと呼び、モードとスケールの違いを明確に理解して頂きたいからだ。

<Nardis>

前置きが長くなったが、本題の<Nardis>、これは当時スパニッシュ音楽に傾倒していたマイルスの作品だ。つまりフリギア旋法から派生するコード進行で構築されている。

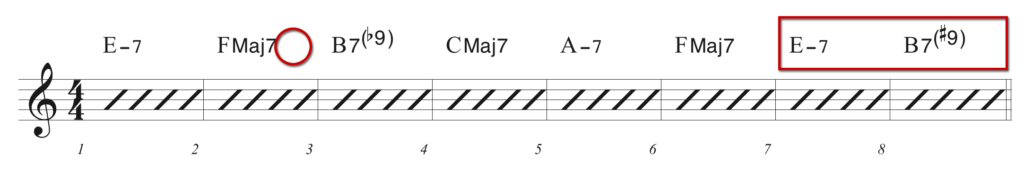

キャノンボールの『Portrait of Cannonball』に収録されているトラックを採譜してみた。

パッと見て、E-からF Maj7、そしてA-7とF Maj7という進行の多用に注目すると、Eフリギア旋法、つまりスパニッシュのサウンドが見えるかも知れない。但しタイム感はラテンのそれとは程遠いので、匂いがする程度だ。

しかし説明のつかない音が二箇所メロディーで見られる。⓵のD#と⓶のG#である。

まず⓵を考察してみよう。振られているコードはE Maj7で、続くコードはB7。この時点でモードにF#音とG#音が含まれており、続くC Maj7では G#音が消えたもののF#は維持している。ここで見えるモードはEイオニアだ。C Maj7でG#を省き、続くEフリジアに戻る準備をしている。このEフリジア ⇄ Eイオニアの入れ替えをモーダル・エクスチェンジといい、バロック時代から活用されている技法だ。

次に⓶のG#。続くF♮から考えてスケールはE Mixolydian ♭9、#9、♭13と聞こえて来そうなものだが、録音でビル・エヴァンスはMajor 7thをヴォイシングしており、それはマイルスの意思と判断するならマイルスは特殊なスケールを構築しているということになる。これをモードと言わずスケールというのは、前後と関係なくこの1小節の一つのコードに対してだけ前後の音列と違うからだ。つまりモードから発生した一連のコード群とここだけ違うということだ。

ビル・エヴァンスの謎

恐らく<Nardis>の録音で一番有名なのがビル・エヴァンスの『Bill Evans Live At The Montreux Jazz Festival』(Verve) だろう。マイルスが作曲した10年後、1968年の録音だ。ここでのエヴァンスの演奏は、マイルスのモードのコンセプトを殆ど無視している。まず [ A ] セクションでE Maj7が排除され、モードではなくスケールでインプロできるように変更されている。

そして、エヴァンスのこの録音でのインプロを聴くと(YouTube ➡︎)、モードではなくスケールでインプロしている。Eマイナーのコードではフリギア旋法をわざとぼかすように第2音を抜き、第2音を弾いたと思ったら何とフリギア・モードではなくドリアン・モードだ。

ではなぜマイルスは、エヴァンス以外は自分のコンセプトを理解しないと嘆いたのであろうか。キャノンボールのアルバムに収録されている<Nardis>でのエヴァンスのインプロを聴き返してみると、エヴァンスの左手のコンピングはモード感を強調するように1度と5度だけだったりするが、右手で取るインプロはスケールに基づいている。案外マイルスがあの時点で求めたサウンドは、モードによるインプロというよりは、あの『Kind Of Blue』で示した、押し殺すようなグルーヴのタイム感であったのではないだろうか。

『Elegy For Bill Evans』

筆者にとって<Nardis>の最高傑作演奏は、リッチー・バイラークの『Elegy For Bill Evans』(Trio, 1981) だ。バイラークは完璧にマイルスの意図するモード演奏を披露しているだけでなく、ジョージ・ムラーツ(本名イルジ・ムラーツ)とアル・フォスターとのインタープレイのスリルと、ムラーツがご機嫌にオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするので、ともかく気持ちがいい。アル・フォスターのライド・シンバルは危険なオン・トップ・オブ・ザ・ビート系で普通のベーシストでは太刀打ちできないが、ムラーツはさすがにフォスターのライド・シンバルより前で引っ張る。何度聴いても失禁しそうになる。このアルバムを購入して是非聴いて頂きたい。

実は今月<Nardis>を題材にこの楽曲解説を書くに当たってビル・エヴァンスがモードでインプロしてないことに気がついてから自分でもこの曲をやってみたくなった。ちょうど一昨日5月27日、自分がリーダーを務めるハシャ・フォーラのライブがNYCのSofar Soundsであり、急遽自分なりの、ラッセルのリディクロを反映したモード概念を駆使してアレンジしてみたので、是非お聴きください。