ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #88 R.I.P. Burt Bacharach <I Say a Little Prayer>

去る2月8日にBurt Bacharach (バート・バカラック) が94歳の生涯を閉じた。彼の音楽に興味を持った覚えなどないのに、彼が作ったメロディーの数々が脳裏に浮かんだことに驚いた。

バカラックが書いた曲としてすぐに思い出すメロディーを書き出してみた。もちろんそれぞれのタイトルを探すのには苦労したが、キャッチーなメロディーは驚くほど簡単に書き留めることが出来た。

まずはなんと言っても<Alfie (邦題:アルフィー)> (1966) だろう (YouTube→)。このメロディーのユニークさと、上質の隠し味が効いたコード進行は、もう天才としか言いようがない。

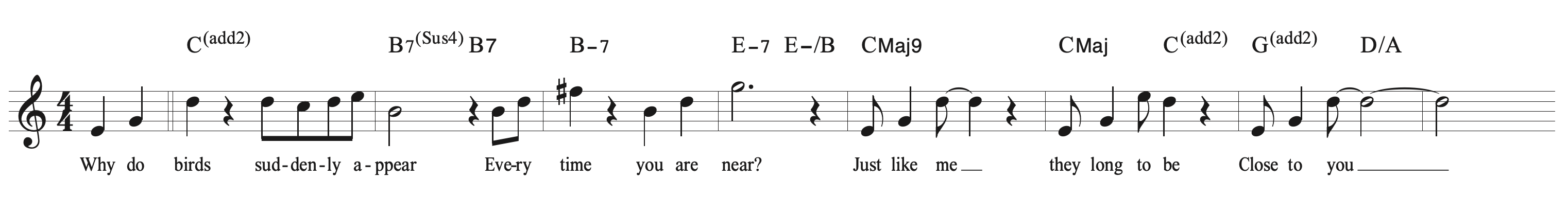

Alfie同様にすぐに思い出すのが、The Carpenters (カーペンターズ) の最初のヒットソングだった<(They Long to Be) Close to You (邦題:遙かなる影)> (1970) だ (YouTube→)。

もうひとつは<The Look of Love (邦題:恋の面影)> (1967) で (YouTube→)、これはなぜか007映画の主題歌らしいと知っていた。今調べると実は007映画のパロディーと知り、映画は知らなくても主題歌は知っていたことに驚いた。

メロディーに惹かれたわけでもないのに、子供の時に毎日どこかで流れていたメロディーで、何かの洋画の主題歌としてしっかりバカラック作品と覚えているのが<Raindrops Keep Falling On My Head (邦題:雨にぬれても)> (1969) だ (YouTube→)。あゝそうか。クラシック音楽以外聴かなかった筆者の父親も、テレビから流れるバカラック作品は気に入っていたのを思い出した。

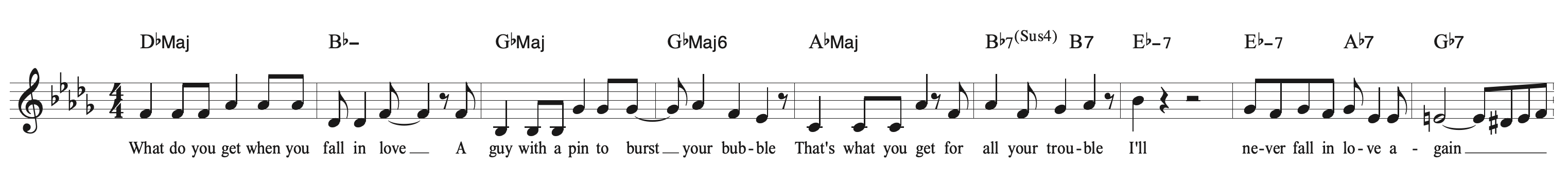

<雨にぬれても>と同様に、バカラック特有の楽しいメロディーという意味ですぐに思い出すのが<I’ll Never Fall In Love Again (邦題:恋よ、さようなら)> (1968) だ (YouTube→)。

楽しいメロディーのもうひとつは、<Do You Know the Way to San Jose (邦題:サン・ホセへの道)> (1968) だ (YouTube→)。英語を覚えたての頃、タイトルは「サンノゼ(San Joseの発音)への行き方知ってる?」のはずなのに、邦題は随分と雰囲気が違うと思ったものだ。

ここまでの6曲はすべて、わざわざ聴いた覚えもないのにテレビやラジオから、またデパートやエレベーターの中で毎日のように聞かされ、しかも不思議なことにバカラック作品と認識していた曲たちだ。今回「え!これがバカラック作品だったの?」と驚かされた曲が数曲あった。皆が聴くThe Beatles (ビートルズ) を避けて来たへそ曲がりの筆者でも知っていた<Baby It’s You (邦題:ベイビー・イッツ・ユー)> (1961) (YouTube→)。あの「シャラララ・・」は強烈だ。もうひとつは、Stevie Wonder (スティーヴィー・ワンダー) の強力なハーモニカのメロディで始まる、Dionne Warwick (ディアン・ワーウィック:日本ではディオンヌ・ワーウィック) の<That’s What Friends Are For (邦題:愛のハーモニー)> (1986) (YouTube→)だ。もちろん筆者は当時ワーウィックもスティーヴィーも知らなかったが、あのハーモニカの奏でるオープニングのメロディは一度聴いたら忘れられなかった。

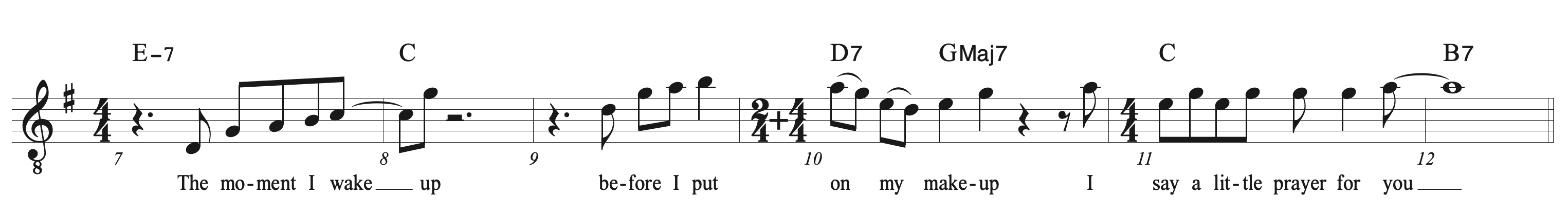

最後になるがもう一曲。自分でブルースバンドを始め、ラジオから流れる曲に以前よりも注意を払い始めた頃のことだ。勘定が出来なくてイライラした曲がある。<I Say A Little Prayer (邦題:小さな願い)>(1967) だ (YouTube→)。バカラック作品とは知らなかったが、これがディアン・ワーウィックの歌ということは当時確認したのを覚えている。ちなみにヒットしたのはAretha Franklin (アレサ・フランクリン) バージョンだったらしいが、筆者は当時それを知らなかった。今回の楽曲解説は趣向を変え、この二つのバージョンを比べてみたいと思う。ディアン・ワーウィックが歌ったオリジナルもミリオンセラーになっているのに、バカラック本人は自分がプロデュースしたワーウィックのバージョンより、アレサ・フランクリンが1年後にリリースしたバージョンの方を完璧と賞賛したその理由の解説を試みる。

Burt Bacharach

バカラックのインタビューは数多くあるのだが、本人の成人前の話は一貫性に乏しく少々困った。とりあえず要約してみる。

1928年にジャズのメッカ、カンサス・シティーに生まれたバカラックが育ったのはNYのクイーンズだ。父親は著名なコラム欄執筆者、母親は絵画とソングライターを趣味としていた音楽好きだった。スポーツ好きの父親の影響でスポーツ選手になりたかったが、早くから母親にピアノやチェロのレッスンに行かされ苦痛だったそうだ。背が低くてモテなかったので、ピアノで女子の気を引こうとした、と語っていたインタビューもあった。読む機会はなかったのだが、彼の自叙伝、『Anyone Who Had a Heart』には、子供の時頭の中で音楽が鳴り続けて重度の不眠症だったという記述があるらしい。

高校生の頃のある日52番街を歩いていると、ライブハウスの窓が突然開きそこからDizzy Gillespie(ディジー・ガレスピー)とCharlie Parker (チャーリー・パーカー) の演奏が聞こえて来た。ここで突然ビバップにハマったそうだ。同じ時期にMaurice Ravel(ラヴェル)の<ダフニスとクロエ>に出会い、この二つから強い影響を受けたと語っていた。モントリオールのマギル大学とNYのマネス音楽院を経て、カルフォルニアのウェスト音楽アカデミーで作曲法を勉強していた時のことだ。当時は現代音楽が主流で、自分が書いた単純なモチーフを恥ずかしいと思っていた時、20世紀フランス音楽での重要な作曲家であるDarius Milhaud(ダリウス・ミヨー)教授に、このような美しいメロディーを書いたことを決して恥じてはならないと言われたことが自分の作風を決めたと語っていた。

終戦後の1950年、22歳のバカラックは徴兵されてドイツに配属され、将校のためのナイトクラブでピアノを弾くことで彼の音楽活動が始まり、そこで知り合ったシンガー兼俳優のVic Damone(ヴィック・ダモーン)と退役後3年間活動を共にした。そして1956年、バカラック26歳の時に転機が訪れた。あの大女優兼歌手のMarlene Dietrich(マレーネ・ディートリヒ)に音楽監督兼ピアニストとして雇われワールド・ツアーに同行し、観客の前でマレーネ本人から絶賛を浴びるような待遇を受けるような存在となったのだ (字幕付きディートリヒのバカラック紹介:YouTube→)。

マレーネとのワールド・ツアーは60年代前半まで続いたが、一方バカラックは1957年に永遠の相棒、作詞家のHal David(ハル・デヴィッド)に出会う。直後にコラボレーションした作品、<The Story of My Life>はいきなり全米1位のヒットとなり、ここから最も成功したヒットメーカーの座を長年に亘って維持することになる。さらに翌1961年、バックアップ・コーラスでレコーディングに雇われたディアン・ワーウィックの才能に目をつけ、バカラック+デヴィッド+ワーウィックという最強3人組の目まぐるしい活躍を開始する。

10年以上にわたり、前代未聞のヒット曲の数々を世に送り出したこの3人組の最後が突然訪れた。ミュージカル映画、『Lost Horizon (邦題:失われた地平線)』(1973) の音楽を任され大失敗し、バカラックが燃え尽きてしまったのだ。全てを投げ出して失踪したバカラックに対してデヴィッドとワーウィックが訴訟を起こすほど醜い経緯となった。

24年の歳月が流れた。1997年にバカラックをカムバックさせたのは、なんとMike Myers(マイク・マイヤーズ)主演兼プロデュースのヒット映画作品、『Austin Powers (オースティン・パワーズ)』3作だった。サウンドトラックで流すのでは十分でないと考えたマイヤーズは、バカラック本人を登場させて<What The World Needs Now>を歌わせた (YouTube→)。これをきっかけに、バカラックの名前も知らないような若者がバカラックのレコードを買い始め、3人組チームも和解してカムバックし、最後まで活躍を続けた。マイルスも、前回取り上げたジェフ・ベックも、皆んな休養期間を経て華々しくカムバックしているが、さすがに24年間と言うのには少々驚いた。

バカラックの音楽

バカラックが書いてヒットした映画の主題歌は数多く、筆者も彼を映画音楽家と誤解していたが、彼はあくまでもソングライターだ。恐らく1973年の『Lost Horizon』で失敗した理由がそこにあったのではないかと推察する。彼は映画の主題歌の依頼が来ると、その映画を何十回も繰り返して観て感情移入するのだそうだ。メモは取らない。ひたすら入り込むだけだ。また、詩に対しても学校で習うような、言葉と音程の関係などは一切考えない。ひたすら感情移入する必要があるので、作詞家が誰であるかもかなり重要なようだ。相棒デヴィッドしかり、映画の挿入歌などの作詞で数多くの受賞歴を持つCarole Bayer Sager (キャロル・ベイヤー・セイガー) とは結婚するほど感情移入したようだ。実はこの結婚時期が1982年から1991年の9年間で、上記のバカラックの休養期に当たるのだが、それでもこの2人は数々の名曲を残している。最初にご紹介した、スティーヴィー・ワンダーのハーモニカから始まる<That’s What Friends Are For (愛のハーモニー)>などがそれだ。ちなみにセイガーはバカラックの3人目の結婚相手で、一人目は歌手のPaula Stewart (ポーラ・スチュワート) と5年間、2人目はあの大女優、Angie Dickinson (アンジー・ディキンソン) と15年、4人目は有名人ではないらしい。「4回も結婚するとは、多くの人を悲しませるとんでもないやろうだ」とインタビューで自戒していた。

バカラックの音楽の最も特異なのは、歌詞を大切にするために変拍子が多いことと、フレージングが割り切れない曲が多いことだ。初期にプロデューサーから「3小節フレーズは落ち着かないから4小節フレーズに書き直せ」と言われて書き直した曲が4〜6曲あり、2度と聴きたくないような作品を書いてしまったことから自分でプロダクション会社を設立してしまう。彼は誰が歌うかも想定して書いている。1965年に大ヒットしてアカデミーを受賞した<What’s New Pussycat?>は、まだ無名だったTom Jones (トム・ジョーンズ) に成功をもたらしたが、嫌がるジョーンズに「この曲は君の声ではなくてはならない」とバカラックとデヴィッドが執拗に説得したそうだ。この、嫌がる本人を説得してヒットした曲がもうひとつある。最初にご紹介した1968年作品の<Do You Know the Way to San Jose (サン・ホセへの道)> だ。この曲は珍しくバカラックの器楽曲で最初歌詞はなかったのだが、デヴィッドが個人的なサンノゼへの思い入れから歌詞を書いた曲だそうで、「道順を聞くだけの間抜けな曲」とディアン・ワーウィックは拒否したらしい。今でも彼女はこの曲を気に入っていない。

あんなに単純でキャッチーなメロディーのバカラック作品だが、歌手にとってもオーケストラにとっても演奏の難易度は異常に高い。だから殆どの外注作品をディアン・ワーウィックで録音し直している。興味深いのは、これだけ自分の求めるサウンドがはっきりしているというのに、結果には満足しない。だから自分の作品は聴けないのだそうだ。聴けば「ここをこうするべきだった」と後悔するらしい。午前4時に突然目が覚めて、なぜあそこのバイオリンのラインをこう書かなかったのか、と寝られなくなったりするらしい。

バカラックは作曲する時にピアノを使わない。ソファーに座って書くそうだ。縦割りのコードなども考えない。全体の横の流れがすでに頭の中で鳴っているらしい。オーケストラのそれぞれのパートもすでに聴こえているのだ。但しリズムセクションの譜面は細かく書かない。録音時にリズムセクションをピアノの周りに集めて曲を弾いて聞かせ、自分達の想像力を膨らまさせる。彼は多重録音を好まない。リアルタイムで歌手に反応して欲しいと語っていた。どうもピアノ2台をリアルタイムでユニゾンさせた曲があるらしい。同じ演奏家が多重録音で2度弾くのでは意味がなく、違う演奏家が同時にユニゾンするからこそ出るサウンドが欲しかったのだそうだ。そう、ユニゾンはバカラックのシグネチャーでもある。トランペットの中音域のレイドバックしたユニゾンだ。あれが60〜70年代のポピュラー音楽のサウンドを変え、コメディー系のテレビ番組や映画の音楽がこぞって真似をした。

もうひとつ特筆すべきは、彼の転調のテクニックだ。聴衆が気がつかないように転調する。いや、恐らく本人は転調などと考えていないのであろう。メロディーが固定しているのに付随するハーモニーが実に見事に転調していることが多い。例えば1964年のヒット曲、<Walk On By (ウォーク・オン・バイ)>だ。出だしの9小節という短い間にAマイナーからGマイナー、Dマイナーと転調して行く。これをGeorge Russell (ジョージ・ラッセル) のリディアン・クロマチック・コンセプトで解析すると、2ステップ内向し続いて1ステップ外向するという理想的な形となる。バカラックは本能でこれを感じているのであろう。ハーモニーでもバカラック特有のコードがある。それはAdd 2コードだ。市販の譜面では9thコードと誤って記載されているものが多いが、バカラックのコードは決して9thコードではない。9thコードには必ず7thの音が含まれているという定義があり、その7thの音程が長7度なのか短7度なのかで機能が全く変わる。バカラックはその機能の定義をわざわざ排除するために7th抜きの9thコードを好んで使う。7th不在なのでこれをAdd 2コードと呼ぶのが正しい。ちなみにこのコードはバカラック以前にはなかったコードなのではないかと筆者は思っている。

実は今回バカラックのパフォーマーとしての姿を観て感銘を受けた。まず彼の指揮だ。手の動きと身体の動きでビートに対する幅を持たせているので、演奏者はそれに誘われてご機嫌なタイム感になる。また、指揮の合間に弾くピアノのテクニックが半端じゃない。自分で歌っている時もそうだ。ピアノは完璧に身体の一部で、何の苦労もなく身体が勝手にピアノを弾いているようにすら見える。このリハーサル風景をご覧頂きたい。筆者の言わんとすることがお分かり頂けるかも知れない (YouTube→) 。筆者は彼の歌い方も気に入っている。歌うことは趣味程度のように言い、コラボレーターのElvis Costello (エルヴィス・コステロ) にバカラックの声は作曲家の歌い方だなどと言われているが、本人が歌った<アルフィー>が実に素晴らしかったのだ。この映像を是非ご覧頂きたい。日本語の字幕が付いている。出だしの「What’s it all about Alfie」は「生きるとはどう言うこと、アルフィー?」と訳されているが、正しくは「いったいどういうつもりなんだ、アルフィー」だ。そうか。バカラックのもう一つの特徴は、歌詞に対する意外なメロディーだ。この責め口調の歌詞に、美しいメロディーを配して全く別の情景を描いている。これか、彼の凄さは。

<I Say a Little Prayer>

この曲のタイトルの邦題は<小さな願い>で、ググってみたところ、残念ながら日本ではこの曲は片思いの切ない気持ちを歌ったものと理解されているようだ。異国語の歌詞の翻訳は実に難しいということがわかる。

「Prayer」とは祈りだ。「A little prayer」とは、例えば食卓や寝室や教会で身を正してする祈りではなく、日常生活の合間に天を見上げてひとこと祈ることを言う。この曲は片思いの相手が自分に振り向くことを祈っているのではない。ベトナム戦争に行っている愛する人、恋人や結婚相手や、自分の子供や親兄弟の無事を祈っている歌なのだ。この楽しそうなメロディーは、「わたしはこちらで元気にやっているから心配しないで、生きて帰って来てね」と祈っているのかも知れない。またしてもバカラックマジックだ。こんなつらい内容の歌詞に、こんなに楽しそうなメロディーを与えている。

実はこの曲には意外な事実がある。変拍子と割り切れないフレージングから1966年4月9日の録音は難航した。驚異的な音域とテクニックをもつワーウィックに問題はなかったが、バカラックはバンドの演奏が気に入らなく、通常1〜3テイクで済むところ10テイク行なってから彼はなんとこの曲をボツにしたのだ。翌1967年8月にリリースされたワーウィックのアルバム、『The Windows of the World』にレコード会社の懇願によりオープニングトラックとして収録され、いきなりすごい人気が出、即座にシングル盤としてリリースされ直され、ミリオンセラーとなった。そして翌1968年7月にアレサ・フランクリンが取り上げ、歴史に残る名作の座を得た。時代背景も忘れてはならない。この1968年とはアメリカの歴史にとって重要な年なのだ。詳しくは是非、本誌No. 245でアレサを取り上げた楽曲解説#34をご覧下さい。

さて、この曲をお蔵入りさせたバカラックは、後々のインタビューでアレサのバージョンは完璧だと賞賛していた。アレサとワーウィックの間に人気の差があった訳ではない。今回の楽曲解説はこの部分を少し掘り下げてみる。ワーウィックバージョンとアレサバージョンをここに並べる:

まずバカラックのオリジナルは、彼特有の捻りの効いたイントロで始まる。この曲はEマイナーの曲だが、バカラックのイントロはこの暗い内容の曲を否定するように関係調のGメジャーから始める。

ご覧のようにこのイントロのメロディーが実に巧妙で、同じフレーズを2度繰り返すだけだが、最後のF#音でコードをEマイナーに対するドミナントに置き換えているだけでなく、バカラック特有の7thを抜いたコードでドミナント機能を外し、続いてB7(Sus4) は3度を外して、これもドミナント機能を故意に外している。つまりはっきりした転調を故意に隠しているのだ。これに対しアレサのバージョンは単純にヴァースのコードをイントロとしているので、頭からマイナーという調性をはっきりと提示している。この違いは大きい。バカラック印を否定しているようにさえ思える。

ヴァースを見てみよう。ワーウィックはポップ調、アレサはソウル風という歌い方の違いは一聴してわかる。さらに、ワーウィックはベトナム戦争の暗い影を隠すように楽しさを装って歌っているが、アレサは軽く楽しい雰囲気を全く出していない。次にトランスクライブした譜面上の解説に入るが、以下の筆者の書き取ったものは全てどう演奏されているかに基づいており、バカラックが実際どう書いたかの確認はしていないことをご留意頂きたい。さて、このヴァースの4小節目で早速変拍子が登場する。まず市販の譜面でよく見る譜割りを見てみる。

| ヘッドの小節番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 一般の認識 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 4/4 | 4/4 |

次に筆者の書き取ったものをご覧頂きたい。問題になるのは4〜5小節目だ。演奏者は4/4+2/4と演奏していない。なぜならGメジャーコードが4小節目の2拍目にあるからだ。クラシックの記譜法ならこの4小節目は6/4と書かれるべきだろうが、ジャズの場合6拍子は3拍子 x 2と演奏するという暗黙の了解がある。6拍子と書けないので、2/4 + 4/4と記載した。その理由はフレージングだ。

このバカラックの巧妙なメロディーをご覧頂きたい。2小節目に現れるC-Gという上行ジャンプは4小節目の3拍目でA-Gと呼応される。ダウンビートではなく、3拍目だ。だからこの直前の1オクターブ下のA-Gが踏切板のように配置されており、演奏者は2/4 + 4/4を感じて演奏しているのだ。そしてこのA-Gがフレーズの最後でA-F#として締めくくり、このパターンがモチーフになっていることが理解できる。では、アレサのバージョンと比べて見よう。ちなみにアレサは全音高いF#マイナーで歌っているのだが、比較するためにEマイナーに移調した。

アレサは4小節目のダウンビートを踏切台扱いせず、スラーで軽く流し、3拍目は2小節目のモチーフに対しオリジナルにあった呼応ではなく再現としている。つまり、バカラックの感情に任せたメロディーよりもっと作曲法に従って、「wakeup」と「makeup」を同期させているのだ。さらに、続く「say a little」の部分でもわざわざモチーフを再現している。強い一貫性があるのでうっかりすると変拍子が挿入されていたことなど気がつかないかも知れない。興味深いのは、頑固で知られるバカラックはこのアレサの変更に文句を全く言っていないことだ。これがアレサの凄さなのだろう。

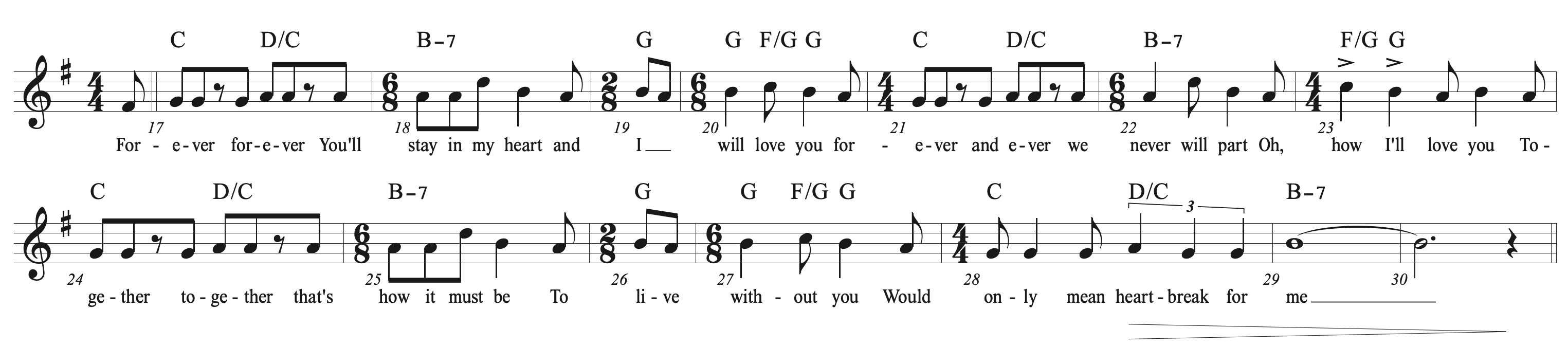

次に問題になるコーラス部分だ。この部分がこの曲がヒットした理由であり、歴史に残る作品となった理由であり、バカラック作品の特徴であり、そして演奏者が悲鳴を上げる部分でもある。前述したが、バカラックはリズムセクションの譜面は細かく書かない。曲をピアノで弾いて聞かせて、ある程度解釈の自由を与えるが、この曲ではそれが完璧に裏目に出たのだと思う。まずこの曲の一般に知られる譜割りを見てみる。

| ヘッドの小節番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 一般の認識 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |

ご覧の様に4/4 + 4/4 + 3/4の繰り返しだ。ところが誰もそう演奏していない。いや、できないのだ。まず上図の譜割りの2小節目の最後に「 I 」という歌詞の部分が強調して演奏されており、それが4拍目ではありえない。同様に上記譜割りの4〜5小節目の境界線で「how I’ll」が強調されており、聴衆の耳にはダウンビートに聞こえるので小節をまたがっているとは考えられない。ところで、バカラックとワーウィックのオリジナルの録音では、ドラマーとギタリストが感じているバックビートにかなり食い違いがあり、バカラックがこの曲をボツにした理由のひとつだろうと筆者は思っている。つまり、グルーヴに問題があるのだ。ワーウィックがバカラックの意図を理解していることは間違いない。自分が行動を起こす前に相手が自分のしようとしていることを理解している、とお互いに公言しているほど信頼は強い。不安なリズムセクションを無視してメロディーのフレージングとオーケストラのアレンジだけに集中して書き取ってみた。

注目したいのは6/8の部分だ。譜面上の20小節目と27小節目のコード割り当てからもわかるように、3 + 3 拍子なのは明らかだ。これにはビートを遅くさせて言葉を強調させるという効果がある。つまり4/4では4分音符がビートで、2拍目と4拍目がグルーヴを出すバックビートになるが、6/8では付点四分音符がビートで、グルーヴはバックビートでなくダウンビートとなる。つまり、故意にグルーヴを止めて強調効果を出しており、これがバカラックの意図だと思われる。だがドラマーはそれを理解していないようだ。グルーヴを維持するためにバックビートを続けるが、勘定が合わなくなるので1拍省いて7/4とし、辻褄を合わせている。だから前にツンのめるように聞こえるのだ。ギターはそれに合わせられなくてズレる。だが、なんと言っても2小節目と4小節目の歌詞とのズレはつらいものがある。ドラマー目線の採譜をご覧頂きたい。

同じコーラス部分のアレサのバージョンを見てみよう。かなりグルーヴしやすいように変更されている。ちなみに最初の音がF#ではなくEなのは書き間違いではない。この音程の差だけでポップ調かソウル風かに別れるところが実に面白いと思う。

まずコード進行は3小節フレーズの繰り返しで一貫性があるので聞きやすい。次に2小節目は3+2の5拍子として扱われ(ドラムのバックビートがそれをはっきり示しており、グルーヴは止まっていない)、原曲の強調される部分が上手にまとまっている。これで演奏者は全員気持ち良くグルーヴできるのだ。変拍子も全く気にならない。7拍子と5拍子の違いに触れよう。7拍子というのは8拍子の1拍足らないものという印象を与え、5拍子というのは4拍子の1拍多いものという印象を与える。サンバに7拍子が珍しくないのは、ブラジルのリズムは南部でない限り基本恐ろしくビハインド・ザ・ビートだ。ポルトガル語を話すタイム感を想像して頂けると良いだろう。だから7拍子で短くなっても踊るのに全く支障を来たさない。だが、このバカラックのオリジナルの録音のドラマーのように、バックビートがオン・トップ・オブ・ザ・ビートだった場合7拍子は非常に逆効果で、ツルツル滑っていく印象を与える。これに対しアレサの5拍子はグルーヴを延長させて重い雰囲気を効果的に強調している。オリジナル録音に対するこの消化の仕方がすごい。

さて、一体誰がアレサバージョンを編曲したのであろうか。これは誰にもわからないのだ。何せこれが録音された経緯がこれまた尋常ではない。この曲のオリジナルがリリースされてから半年後のある日、アレサはアトランティック・レコードのスタジオで新譜『Aretha Now』(1968) の準備をしていた。アレサがなんの気なしにこの曲を口ずさむと、バックアップコーラスもバンドも乗って来た。いきなりこの曲で大セッションだ。そこに居合わせた、このアルバムと関係ないアトランティックのプロデューサーであるJerry Wexler (ジェリー・ウェクスラー) が「すぐに回せ」と録音を指示して、たった1テイクで録音されたものだそうだ。だからちゃんとした編曲があったのではない。ミュージシャンがヒット曲を耳で覚えていてジャムった、ということらしい。そして歴史が作られた。なんとも感慨深いものがある。