ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #36 Sonny Fortune <Maiysha>

10月25日(木)にソニー・フォーチュンが脳梗塞で亡くなった。享年79。9月に倒れたのだそうだが、全く知らなかった。ソニー・フォーチュンと言えばやはり筆者にとってマイルスなのだが、今までマイルス以外での彼にそれほど興味を持った訳ではなかった。

筆者のフォーチュンの印象は、演奏さえし続けられれば満足する職人肌の反面、意外と自分のやりたい事ははっきり持っているらしいが、それが伝わりにくかったアーティストだと思う。まず彼はアルト、テナー両方流暢にこなし、しかもフルートもソプラノも吹くが、どれもスタイルが一貫しているようには感じられなかった。つまり参加するバンドでスタイルを器用に変えるが、マイケル・ブレッカーのように自分のボイス(マイケル・ブレッカー節)のようなスタイルがあったように思えないのだ。そしてエルビンのバンドやマッコイのバンドでコルトレーンの代役を長く務めたことにも不思議を感じる。本人自身も相当コルトレーンを意識した作品が多い。だが彼の演奏スタイルはコルトレーンのそれとはかなり違う。もちろんその方が好感が持てるのだが。

フィリー育ちで18歳で結婚したフォーチュンは、NYCに出るか迷っていた当時、モンゴ・サンタマリアに雇われ世界中をツアーすることで世に出た。そのサンタマリアの影響かフォーチュンの初期のアルバムには多くのパーカッションが起用されている。筆者にとっては『Long Before Our Mothers Cried』(1974年)は苦手なラテンジャズ系のストレートビートなのに結構好きなアルバムだったし、『Infinity Is』(1978年)はかなり気に入っていた。しかし後々インタビューでフォーチュン本人はコマーシャルに走ったこの頃のアルバムを嫌っていると知ってかなりがっかりしたのを覚えている。だとするとマイルスのバックビートもキース・ジャレット同様いやいややっていたのだろうか。いやいやそんなことはどうでもいい。あの1975年の日本でのライブ録音、『Agharta』の1曲目<Prelude>でのフォーチュンのソロは筆者のお気に入りだ。話は戻るが『Infinity Is』の1年前の1977年作に『Serengeti Minstrel』というのがある。このアルバムもパーカッションがご機嫌なだけではなく、ドラムはディジョネットがグルーヴしまくるわ、ピアノはケニー・バロンがローズでドライブしまくるわ、お気に入りのアルバムにしたいところなのだが、なにせ1トラック目のフォーチュンのフルートのイントネーション(日本語でピッチ)が恐ろしく悪く、どうにも耐えられないのだ。インプロ自体は素晴らしいのに、だ。ところでフォーチュンはアルトでもイントネーションが良い方ではない。高めのイントネーションの音が飛び出すことがよくある。

フォーチュンのモンゴ・サンタマリアとのアルバムが1枚だけリリースされている。『Stone Soul』だ。ここでのフォーチュンは最高にご機嫌なので是非一聴頂きたい。このアルバムにはなんとあのフルートのヒューバート・ローズがテナーでクレジットされているのもびっくり仰天なのだが、なんと言ってもモンゴ・サンタマリアの偉大さだ。筆者はキューバ音楽に全く無知でお恥ずかしいのだが、サンタマリアのグルーヴはものすごく幅があり超ご機嫌だ。メキシコ語圏なのになぜこう言うジャズやファンクにぴったりの幅のあるタイム感なのか謎で、キューバで話されるカリブ系スペイン語と合わせて勉強する機会を持ちたいと思う。

モンゴ・サンタマリアのバンドでモンゴに合わせたタイムの幅の広いグルーヴ感でガンガンに演奏するフォーチュンがあり、エルビンのバンドでコルトレーンの代役などと感じさせないフォーチュン独自の<至上の愛>があり、レーベルの所望に応じてご機嫌なファンクアルバムを数々作ってしまうフォーチュンがある反面、彼のジャズ・コンボのアルバムはどれも筆者の気に入らないグルーヴ感のバンドの演奏で頭を抱えてしまう。ジャズ・コンボだからきっちりやらなくても楽しければ良いのか。いや、こんなリズムセクションだったら楽しくないだろう。あたかも自分のバンドのミュージシャンがどういう演奏をしようが自分さえ吹きまくることができれば満足だ、と言わんばかりだ。言い換えれば、フォーチュンは参加したバンドの音楽に器用にスタイルを合わせ、自分の確固たるスタイルらしきものは誇示しないが、自分自身がやりたい音楽はコルトレーン系の音楽スタイルでソロを思う存分取りまくる、といった印象を受ける。その時代を歩いて来たアーティストだからもちろんそれは否定しない。むしろ学ぶことは多い。だが筆者にとって彼が毎回選ぶリズムセクションのタイム感がどうにも苦手なのだ。これがつらい。

偶然フォーチュンのインタビュー記事に出会った。特に興味深かったのは、やはりレーベルの要望でコマーシャルな音楽をアルバムにしていたが、ライブは自分のやりたい音楽、つまり即興演奏でスイングするという彼のジャズの定義を踏まえた、アルバムとは違う音楽を演っており、それが聴衆を惑わせた、という件だった。筆者としては彼がリリースしていた数々のフュージョン系のアルバムに価値を見出していなかったことを残念に思うと同時に、彼の確固としたジャズに対するイメージがあるならもうちょっとリズムセクションの選択に注意して欲しかったと思う。筆者がここでいうのはフォーチュンが自信を持ってリリースした『Last Night at Sweet Rhythm』だ。これは彼のカルテットのライブ録音で、本人はむちゃくちゃ楽しんでいい演奏をしているが、ベースはドライブしないわピアノのコンピング(日本語でバッキング)は邪魔だわ、筆者には楽しめるアルバムとならなかった。(追記:もう一度聞き直してみたら、ドラムのライドはむちゃくちゃグルーヴしているので、ベースがドライブしていなくてもかなりスイングしている。それにしてもこのピアノ、タイム感はグルーヴしているのに、やはりこのコンピングが苦手だ)

今回色々調べていて、そして彼のアルバム数枚のプロデュースをしたマーティ・カーンからも直接談を取ったりして知ったのだが、フォーチュンはミュージシャン仲間から深く慕われていたらしいということだった。アメリカでの彼の一般の人気はどうだったかわからないが、信じられないほど多くの音楽業界者が彼の他界を惜しんでいる。そしてその多くが彼からインスパイヤーされたと語る。

『Agharta』

アガルタとは19世紀後半に生まれた空想の地下都市の事だ。アジアのどこかにあるとされていたことからこのアルバムのタイトルに選ばれた。ジャケットのイラストはマイルスが直接横尾忠則に電話して委託した。このアルバムは大阪フェスティバル・ホールでのライブ録音で、マイルス休業前最後の作品となった。この時のマイルスはかなり病んでいた。1972年に愛車の黄色いフェラーリで引き起こした大事故の後遺症の関節炎からの鎌状赤血球症、左側の尻の骨粗鬆症、例のマイルスの嗄れた声の原因となった若い時の声帯結節炎からの痛み等から、逃れるようにクスリと酒漬けになっていただけではなく、この3週間の日本ツアー中肺炎と胃潰瘍からの出血に苦しんでいたらしい。このアルバムの後半に収められている2セット目では痛みで立っていることが出来ず、舞台にひざまづいてワウワウペダルを手で動かしたらしい。

ベースのマイケル・ヘンダーソンがインタビューで、背広姿の日本人観客が総立ちで熱狂的な拍手を送ってくれたと語っていたが、それに反してこのアルバムが翌年アメリカでリリースされた時の非難は相当だったらしい。中でも興味深いのは、ソニー・フォーチュンだけがまともに演奏している、という評が多かったようだ。もちろん現在ではこのアルバムの歴史的な重要性は正当に評価されているが、当時の世の中はこの先行していたマイルスの進化に付いて行けなかったわけだ。演奏の内容を聴くと当時、ひどい演奏だ、と非難した評論家たちの中傷は全く一つも当てはまらないことが容易に理解できる。マイルスは痛みに耐え演奏したが、評論家達がけなしたような調子の悪いサウンドは筆者には聴こえない。筆者にとってはどう聴いてもマイルスの神がかった演奏が聞こえるだけだ。蛇足だが、特筆したいのは、我がボストン・グローブ紙や、ダウンビート誌は「なんだかわからないけどともかくすごい」と正当に評価したらしい。

このマイルス・バンドは1973年に形成され、翌1974年にデイヴ・リーブマンが抜け、その代わりにソニー・フォーチュンが加わった。この時のマイルスはスタジオ録音に対する以前のような興味は失い、ツアーをぎゅうぎゅう詰めにしていた。これがフォーチュンがフィーチャーされているアルバムが1975年の日本でのライブ3枚しかない理由だ(他に『Big Fun』と『Get Up With It』にクレジットされているが、フィーチャーされていたのは後者に収録されている<Maiysha>だけだ)。例のごとくマイルスのライブはハイ・テンションで、パーカッションのエムトゥーメのインタビューによると、本番前に「さあ今日も壁を突き進もう!」と合言葉を掛け、緊張感をピークに達するまで膨らませてからステージに立ったそうだ。だからマイルスの消耗もかなり激しかったのは容易に理解できる。同年9月にセントラルパークでのライブ中、痛みに堪え兼ね、号泣して休業に入ったと伝えられている。

この日本ツアーからの3枚、『Agharta』、『Pangaea』、そしてFM放送からの海賊版の『Live in Tokyo 1975』を通して、フォーチュンの演奏はともかくすごい。リーブマンの意思を継いでいるが確実にスタイルが違う。バンドが要求するサウンドに応えるフォーチュンの技量はさすがだ。

<Maiysha>

この楽曲解説連載を楽しんでくださっている読者ならもうお分かりのように、ここでどうしてもこの曲を取り上げたかったのは、以前にロバート・グラスパーによる同曲を取り上げているからだ(リンク→)。それともう一つ。リーブマンがフォーチュンのフルート演奏を好きだと言い、そして筆者もフルートを生業にしているので、彼のフルート演奏からもっと学びたいと思ったからだ。

この当時のマイルスのやり方は、自分でモーグシンセのオルガンサウンドを弾き、それがキューになってバンドを導いていた。大抵の曲はリフもので、マイルスは特定の曲のモチーフをリフとして演奏し始めるわけだが、唯一この曲に関してはコード進行が存在する。そのコード進行に対するマイルスのボイシングが毎回変わるので、正式なコード進行の判別が難しいのだ。オリジナルは『Get Up With It』に収録されているわけだが、9小節目のコードでレジー・ルーカスのギターがBをトップノートに持って来てボイシングしているのに対しマイルスはCをボイシングしており、この半音での衝突がどういう意図なのか実に謎なのだ。No. 220の楽曲解説で書いたように、グラスパーはそれをF#ディミニッシュに置き換えてこのマイルスの謎を上手に回避している。ところが、だ。この『Agharta』に収録されているこの曲の冒頭で、マイルスはいきなり以前使わなかったボイシングを9小節目と13小節目で演奏した。

これは『Get Up With It』のコード進行よりかなり洗練されている。これをマイルスが即興で変更したのかどうかは不明だ。表にして比較してみよう。

| アルバム | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 |

| Get Up With It 収録 | A-/G | GMaj13 | F7(#11)/G | A♭-/G |

| Agharta 収録 | FMaj7/G | GMaj13 | B7(♭9)/G | EMaj7/G |

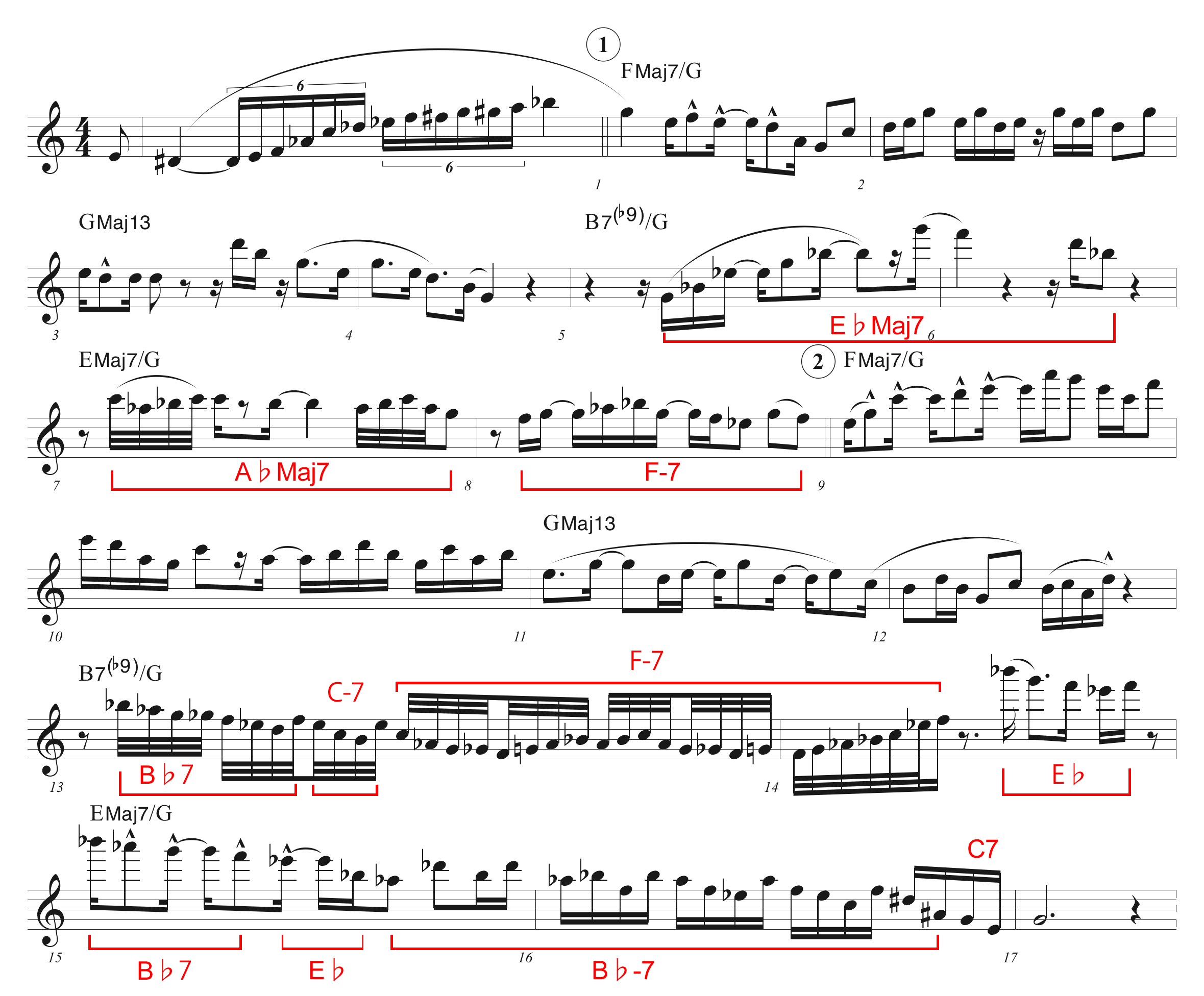

こうやって並べてみるとお分かりのように、F7(#11)はB7(♭9)の代理コードだ(逆は成立しないので注意)。そうすると最後のコードが問題になってくるのだが、ペダルに使われているGを無視して考えてみるとボイシング的にはオリジナルのA♭マイナーコードもマイルスはEメジャーコードのつもりだったのかもしれない。但し肝心のE音をボイシングに入れていないので他のメンバーには伝わっていなかったと思う。フォーチュンのインプロを採譜してみた。

興味深いのは、フォーチュンはこのマイルスの意図するコード進行を全く理解していないらしく(もちろんこのサウンドで理解しろという方が無理だ)、腹を括って勝手にコード進行又は調性を捏造している。A♭メジャーの調性だ。1回目のB7(♭9)→EMaj7ではE♭コード、A♭コード、Fマイナーコードと想定して進み、2回目も類似した進行をもっと細分化しているが、基本的にA♭メジャーを調性に考えているようだ(上図参照)。レジー・ルーカスのコンピング・ギターのボイシングのトップの音がBなのに、それと半音でぶつかっているにも関わらず全く気にならないのは、フォーチュンのラインの構成がはっきりとした意思を表して構築されているからだ。これはコルトレーンが我々に教えてくれた、間違った音を出してしまった時慌てず同じ間違った音を3回以上繰り返して正当化することと似ている。

フルート演奏に関してだが、フォーチュンはサックス奏者には珍しくフルートでの録音が多い。ここではっきり言っておくが、一般に行われるサックスとフルートの持ち替えは、あってはいけない慣例なのだ。サックスはご存知の通りリード楽器だ。フルートのアンブシュアはサックスのそれとは天と地ほどの差があり、リードの振動で緩んだアンブシュアでフルートを吹けというのは物理的に困難なのだ。アンブシュアから言えばトランペットの方がサックスよりよっぽどフルートに近いし、実際本物のフルートの音を出せるトランペット奏者は、例えばジェリー・シッコなどが活躍している。フルート奏者のフルートの音が出せるサックス奏者は、ジョー・ファレルの他数多くはいないのではないかと思う。サックス奏者のフルートの音は、まずアンブシュアの甘さからフォーカスのある音にはならないし、サックスで使うタンギングに慣れているので、フルートのタンギングができない。また稀に、息の流れにフォーカスを持てないために横隔膜の使い方が音質を支えられない奏者もいる。つまりサックス奏者のフルート演奏は、フルート奏者だったらすぐに聞き分けられるサウンドなのだ。

では、なぜジャズ界ではサックスとフルートが持ち替えなのだろうか。

- 運指が似ている

- ジャズでフルートは主流の楽器に扱われない。

- フルートとバイブラフォンは他のどの楽器と比べて倍音の数が少なく、ジャズが必要とする人間の声の模倣がしにくい。

- バブラフォンはジャズに於いて重要なリズム楽器としての役割を果たすが、フルートはそれもできない。

- アレンジのテクニック上、サックスとフルートの入れ替えが他の楽器との入れ替えより便利。

- 音域上フルートはトランペットとのユニゾンの方がサックスとのユニゾンより効果的。

- サックス奏者が吹くフォーカスのない、クラシックのテクニックから離れているフルートのサウンドの方がジャズのサウンドに向いている。

- フォーカスがなく、ホワイトノイズの入ったサウンドの方が倍音の数が多くなる。

陥りやすい問題はイントネーションだ。フルートだけの練習を積んでいないサックス奏者のフルートのイントネーションは高めに出てしまう。横隔膜の支えとアンブシュアのフォーカスが得られないからだ。

フォーチュンはかなりフルートの練習を積んでいる。時々イントネーションが怪しくなるのは練習不足のせいではないだろう。だがアンブシュアはやはりサックス奏者のそれだ。ジャズでグルーヴ感を出すために必要なタンギングも甘い。採譜を見てお分かりのようにフォーチュンはスラーが多い。ところが、13小節目で突然恐ろしく高度なテクニックを要求する速いダブルタンギングを披露し、むちゃくちゃかっこいいグルーヴ感を出している。甘いアンブシュアでするダブルタンギングだから却ってビハインド・ザ・ビートでグルーヴ感が増している。恐るべしフォーチュン。一つだけ残念なのは、ソロ最後のブレイクで走ってしまっていて、17小節目のダウンビートがバンドより先に入ってしまっている。採譜ではフォーチュンの意図を汲んでダウンビートとした。