ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #63 Stanley Cowell <Welcome To This New World>

Stanley Cowell(スタンリー・カウエル)が去る2020年12月17日に他界した。享年79。知名度はあるのに正当に評価されていないアーティストという印象を一般に与えており、彼の数多くの作品の情報もほとんどネットで得られないが、だからこそネットに流れた追悼記事の多さに驚かされた。

今まで筆者は彼の演奏を一つしか知らなかった。彼は筆者の師、George Russell(ジョージ・ラッセル)のアルバム、『New York Big Band』の1トラック目、<Event V>でフィーチャーされている。筆者にとってこれは不運だった。この<Event V>はラッセルが発掘したBill Evans(ビル・エバンス)のために書いた組曲、『Living Time』の第5楽章で、どうしてもエバンスの演奏と比べてしまう。このラッセルがエバンスを発掘した経緯は、本誌No. 230、楽曲解説#19の<Nardis>の記事を参照されたい。実はこの『New York Big Band』の<Event V>、レコーディングに雇ったピアニストに満足しなかったラッセルが、当時スタジオで売れっ子だったカウエルを急遽雇ったという経緯だった。エバンスのソロをフィーチャーした曲をやらされたカウエルもかわいそうだ。

実はカウエルは1989年から1年間だけ、筆者が在学していたニューイングランド音楽院で教鞭を取っていた。ラッセルはカウエルを大変買っており、よくカウエルの話題を交えていたことを思い出す。筆者のカウエルの印象は、Donald Bird(ドナルド・バード:オベリン大学で筆者もお気に入りのTheo Crokerをはじめ多くの若手を育てた)同様、著名な教育者であった。しかもカウエルはクラシックのパフォーマンスで博士号まで保持する。つまり、ドクター・カウエルなのだ。また、多くの追悼記事で必ず目にしたのは、「どんなスタイルでもこなせるカウエル」という形容句だった。やはりアーティストというよりは、教育者であり、スタジオでのファーストコールという印象が強い。反面、1991年に商業的な成功を目的にしない、純粋に黒人の芸術性を求めたレコードレーベル、Strata-East Records(以下SER)を朋友Charles Tolliver(チャールズ・トリヴァー)と発起した功績も広く知られている。

スタンリー・カウエル

カウエルの生い立ちは実に興味深い。生まれはオハイオ州トレドという中部の田舎町で、当時の黒人差別の中で、両親はツアー中の黒人ミュージシャンが唯一立ち寄れるレストランとモーテルを経営していた。比較的裕福であったのであろう、音楽好きの両親は子供たちにピアノレッスンを義務付けていたらしい。カウエルも4歳からピアノのレッスンを始める。だがレストランやモーテルに立ち寄るミュージシャン達の影響で、クラシックからブルースまでジャンルの隔てなく常にレコードが鳴っていたそうだ。そんなある日、両親に食事に呼ばれたArt Tatum(アート・テイタム)がカウエルのために演奏を披露した、それがきっかけでカウエルはジャズに興味を持つようになる。彼が未だにストライド奏法を時々見せる理由がこれだ。ただしクラシックの勉強は中断するどころか、19歳の時1年間オーストリアに渡って勉強している。

今回編集部からの提案でカウエルを題材に取り上げることになり、慌ててカウエルの作品を聴きまくった。まずその作品の多さに驚いた。リズムセクションが気になる筆者としては、馴染みのあるリズムセクションのアルバムから色々聴き始めた。まずはカウエルとトリヴァーのデビュー作となるMax Roach(マックス・ローチ)の『Members Don’t Git Weary』、続いて筆者も共演したことのある(自慢!)大好きなCecil McBee(セシル・マクビー)と、大御所Roy Haynes(ロイ・ヘインズ)との『Equipoise』。そして、この楽曲解説で何度か取り上げてるBob Cranshaw(ボブ・クランショー)とKeith Copeland(キース・コープランド)の『Departure No. 2』を聴き、ついでにLarry Coryell(ラリー・コリエル)との2枚、さらに『Toku Do』も聴いた。お気付きのように、コリエルの『Equipoise』はカウエルの曲をタイトル曲としているのだ。つまり、カウエルが尊敬される存在だということが容易に理解できる。どのアルバムも予想通りご機嫌なグルーヴだし、カウエルの作曲も面白いのだが、なぜか筆者にはピンと来ない。次に、カウエルがトリヴァーとSERを創設するきっかけになったMusic Inc.の日本公演ライブアルバム、『Music Inc. Live In Tokyo』を聴いた。これにはグッと引き寄せられるものがあった。ここでのカウエルのコンピング(伴奏)はマックス・ローチやコリエルのアルバムよりかなりいい。ここまで聴いて、さて、どの曲を題材にしようかと考えてもどうも決まらない。『Equipoise』のタイトル曲、<Equipoise>ではカウエルの作曲スタイルが提示されているので、ではこれに決めようかと思っていた時、偶然カウエルはKyma(カイマ)使いと知った。

Kyma(カイマ)

Kymaとはサウンドデザインシステムで、現代音楽に取り入れられる電子音楽で活躍する高価なシロモノだ。これをピアノの生音に使用してライブをするジャズ・アーティストがいるとは考えもしなかった。しかし残念ながらYouTubeでカウエルが実際にKymaをライブで使用している映像は見つからなかった。いや、カウエルの映像自体が非常に少ない。筆者の限られた知識で考えるところのKymaの一般的な使用例がVimeoにあった。ご興味のある方はこちらをご覧頂きたい(Vimeo →)

Kymaとカウエルをググってみると二枚見つかった。2013年作品、『Welcome To This New World』と遺作となった2017年作品、『No Illusions』だ。余談だが、実はこの二枚を探して下さったのは本誌副編集長だ。ネット検索は位置情報を隠していてもIPアドレスやOSの言語設定などでこちらの位置等が収集されており、つまり、アメリカからカウエルの検索をかけてもほとんど情報に当たらないのだが、さすがマニアの多い日本。日本でしか手に入らないアメリカやブラジルのアルバムの数も半端じゃない。羨ましい限りだ。もしかしたら日本でKymaを検索したらもっと面白い情報が得られるのかもしれない。

『No Illusions』ではアルト奏者、Bruce Williams(ブルース・ウィリアムス)がフィーチャーされており、同様のライブ映像もYouTubeで見つけた(YouTube →)。ここでハタと気が付いた。カウエルのコンピング(伴奏)および彼のグルーヴ感は、筆者の好みのそれと違うということだ。どのアルバムを聴いても、なんとなくカウエルが別世界にいるような印象を受けるのだ。例外が『Music Inc. Live In Tokyo』だったわけだが、この『Welcome To This New World』も例外で、ハッとするほど素晴らしいアルバムだった。特にこのアルバムのタイトル曲、<Welcome To This New World>でのKymaの使い方も斬新で、ようやっとこの楽曲解説の題材が決まった。色々調べると、この曲はリメイクで、オリジナルは1991年録音の『Games』に収録されている<Sienna, welcome to this new world>であり、このSienna(シエナ)というのはカウエルの長女の名だ。ただし長女が1991年まで生まれていなかったとは考えにくいので、オリジナルはもっと以前の作品に収録されているのかもしれないが、それを確認することはできなかった。ここで『Games』を聴いてびっくりした。ご機嫌なトリオなのだ。リズムセクションの名前を見ると、全く知らない人たちなのだ。ベースはCheyney Thomas(チェイニー・トーマス)、ドラムはWardell Thomas(ワーデル・トーマス)。ひょっとしたら兄弟なのかも知れない。グルーヴするタイプのリズムセクションではないが、スイングしないようなつまらないリズムセクションでは決してない。そう、『Welcome To This New World』のリズムセクションも同じだ。ベースのTom DiCarlo(トム・ディカルロ)もドラムのChris Brown(クリス・ブラウン)もカウエルの生徒だという話だ。ブラウンに至っては、9トラック目、<St. Croix>でタイムが不安定になっているほど、なの、だが、不思議と不快ではない。むしろ筆者にとっては『No Illusions』のリズムセクションのタイム感が好きになれない。ちなみに、筆者は昔からSteepleChaseレーベルのサウンドがあまり好きではない。ミックスの音像位置がとても不自然で、例えばドラムは左右に思いっきり振ってあって、コブハムのドラムソロなら気持ちいいだろうが、ジャズでこの音配置はどうもうざったい。グルーヴ良ければ全てよしと信じる筆者にとって、大抵は録音やミックス状態など殆ど気にならないのだが、逆にこう気になる時は要するに筆者がそのグルーヴに同期できない時なのだ。

話を戻そう。カウエルの音楽を「Interectual Jazz」、つまりインテリ・ジャズと呼んでいる記事がいくつかあった。カウエルはなんとカリンバをジャズで使った最初のアーティストらしい。今回取り上げたアルバム、『Welcome To This New World』のジャケットでもしっかりとカリンバを握っている。そして、上述のKymaだ。カウエルはKymaの使用を「エレクトロアコースティック」と呼んでいる。あくまでもピアノの生音を基本にして電子的な味付けをするということで、その裏にはシンセシスには興味がない、と言っているのかも知れない。カウエルの演奏を聴くとアイデアが次から次へと溢れ出てくる。『Equipoise』のタイトル曲のカウエルのソロを聴いて頂きたい。溢れ出るアイデアを具現化する高度なテクニックにも驚かされる。そして他の数々の曲からカウエルが影響を受けたテイタムやモンクのサウンドも自由に引き出して来る。しかし彼は共演者とグルーヴを楽しむような演奏はしない。おそらく彼にとって彼の音楽はそういう価値観ではないのではないだろうか。だから彼を【伴奏】するタイプのリズムセクションのアルバムの方が納まりが良い、という珍しい現象が起こっている。少なくとも筆者はこの点が非常に興味深いと思っているのだ。

『Welcome To This New World』

さて、このアルバムを手に入れてまず驚いたのは、これはギタリスト、Vic Juris(ヴィック・ジュリス)とのコラボ作品だったことだ。資料が少ないので憶測になるが、こういうコラボはトリヴァーとのMusic Inc.以来だと思う。ヴィックはカウエルと同様、ラトガーズ大学で教鞭を執っていた同僚だ。実は筆者はヴィックと一週間過ごした経験がある。Jazz Festival In Kyoto ’94に、ヴィックはDave Liebman(デイヴ・リーブマン)の「Miles Away」というバンドの一員として、筆者はボストンでのビッグバンドのリーダーとしてだ。リーブマンが筆者のビッグバンドのソロイストだったことから、彼のバンドのマスタークラスでの通訳を頼まれたり、と色々行動を共にした。ヴィックは紳士で物静かな振る舞いなのに演奏は熱かったのをよく覚えている。当時の写真を掘り探ったが、ヴィックはいつもフレームの端っこで顔半分だ。そのヴィックがこのアルバムで驚くほど素晴らしい演奏を聴かせてくれる。彼からはメセニー、フリゼール、ジョンスコなどのスタイルがミックスされて聴こえてくるが、何と言っても彼の絶妙なタイム感が気持ち良い。このアルバム、11トラック中、フリー・インプロビゼーションの2曲を除き、6曲がカウエル作、3曲がヴィックの作で、このヴィックの作曲作品がまた素晴らしい。筆者にとってこのアルバムがカウエルのベストアルバムとなった。

<Welcome To This New World>

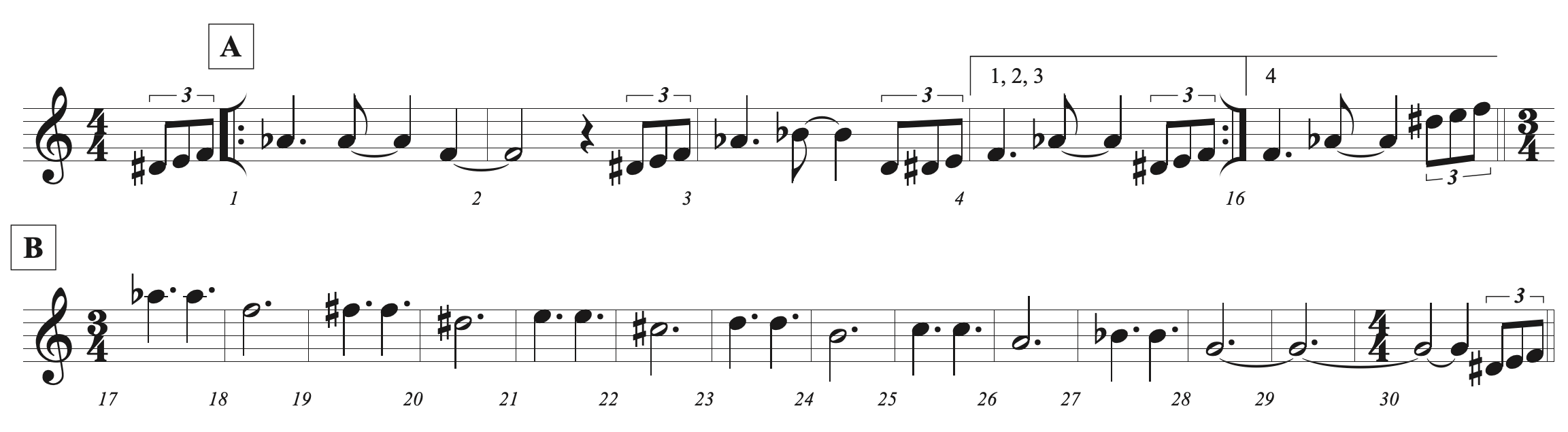

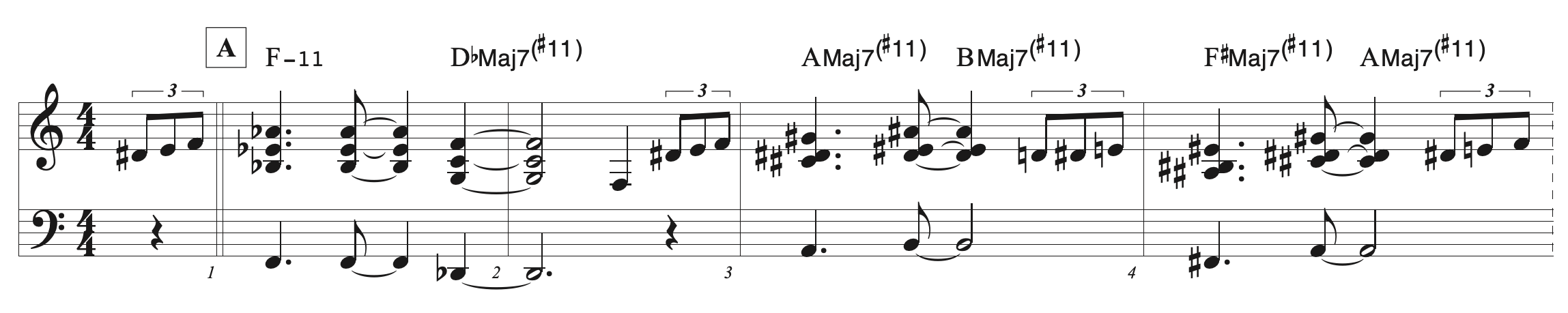

この曲の構成は比較的単純で、4拍子の前半は4小節フレーズの繰り返し、3拍子の後半は2小節フレーズを長2度ずつ下げて進行する。ただしコード進行はかなり複雑だ。この複雑なコード進行で単純なモチーフを反復させるのがカウエルの一つのスタイルなのだと思う。最初に取り上げようと思っていた<Equipoise>も同様のスタイルで書かれており、使用されているモチーフは、コルトレーンの『至上の愛』だ。

今回2013年のこの曲を先に知ったわけだが、1991年の<Sienna, welcome to this new world>と比べて一つ驚いたのは、メロディーが同じでも一部調性が違ったり、1991年バージョンより2013年バージョンの方がかなり進化したハーモニーになっていることだ。これに関してはのちに触れる。まずはヘッドのメロディー全体をご覧頂きたい。

ご覧の用にテーマは非常にシンプルでキャッチーだ。後半3拍子になるが、実際のパターンは2オーバー3(3拍子を半分に割り、1.5拍ずつ、あたかも2拍子のように演奏する)で、前半のモチーフを正確に継承しているが、ドラムのリムショットが四分音符のビートを刻んでいるので、聴いていて3拍子に移行したのに気が付かないかも知れない。実に巧妙な技法だ。さて、1991年録音と2013年録音の違いを、前半後半に分けて見てみる。まずは前半だ。4小節フレーズが4回繰り返される部分だ。

最初の2小節は準調性で、D♭Maj7(#11) はFマイナーの♭VIコードだ。次の2小節はメロディーを最初の2小節の提示部分に継承させているが、コードは5度圏で逆の位置にいる、つまり♭サイドから#サイドにすっ飛んでいる。言い換えれば、メロディーは異名同音でA♭(G#)、B♭(A#)、F(E#)、A♭(G#) と移行し、前半のA♭、Fという提示を全く違和感なく継承している。ある意味これはピアニストの特権だ。ピアノ上では異名同音は同じ音程だからである。ギターでさえ演奏者によっては異名同音は同じ音程ではない。もちろん我々管楽器奏者もだし、弦楽器奏者に至ってはもっと影響する。

さて、2013年バージョンではいきなり謎だらけになる。もはや無調性に近い。しかしカウエルはしっかりと独自の法則をもって作曲している。ヴィックが参加することによって対位法が成立しているのだが、採譜した譜面の2段目が常にヴィックという意味ではなく、対旋律を2段目に記した。ご覧の通り最初2小節の調性がすでにオリジナルと違う。いや、もっと過激になっていると言った方が正しいかも知れない。ここで筆者が記したコード名は、後のソロセクションでのボイシングも参考にしているのだが、それでもつじつまの合わない部分もある。例えば3小節目後半のコードと7小節目後半のコードは同じであるはずだがそうは演奏されていない(ピアノのボイシングのトップ音がDでメロディーがD#なので、手が滑ったとも考えられるが、ボイシングの形からしてカウエルはわざとやっていると確信する)。これに関しては後ほど言及する。

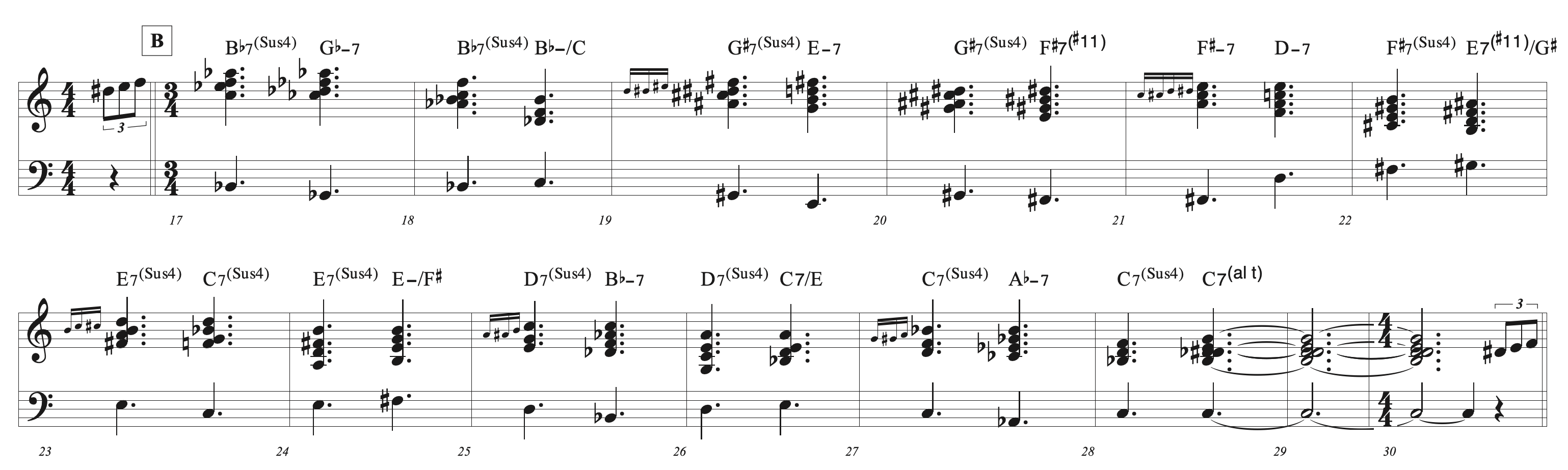

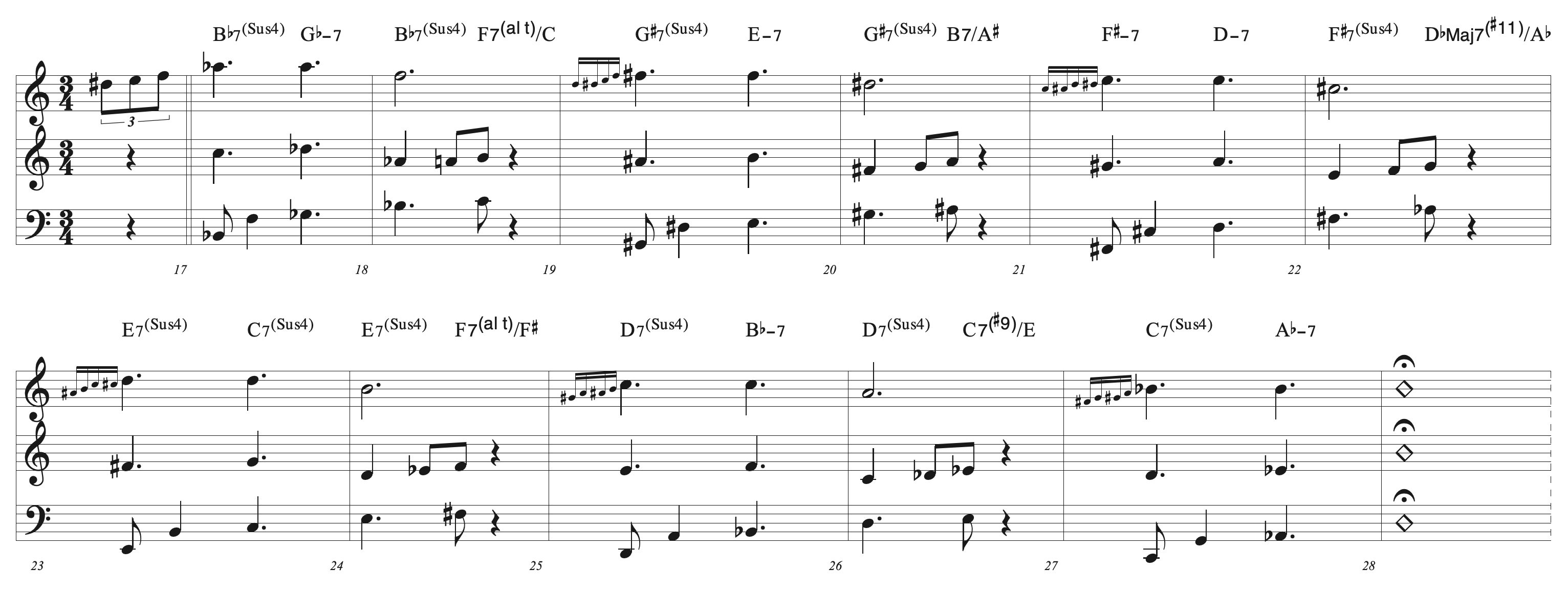

次に後半を見てみる。後半は両バージョンともそれほど違わない。

パターンは、サスペンションコードから長3度下がってまた戻り、次に進む前に長2度上がるというパターンを、長2度ずつ下げて進行する。オリジナルバージョンでの20小節目で、4つ目のコードが長2度上がっていないが、ソロセクションではパターンに沿って長2度上がっているので、おそらくベーシストの事故だ。ただし、ここで問題になるのが、このパターンの4つ目に当たるコードに全く一貫性がなく、両バージョンを比べて見ても、またそれぞれのソロセクションを吟味しても、一貫性があるのはベース音だけなのだ。ここにカウエルの全てがあるのではないかと思う。ちなみに、お気付きの読者もあるかも知れないので、オリジナル1991年バージョンの22小節目のメロディーの謎に触れておく。パターンに従えばC#であるべきなのだが、Bなのだ。しかしよく聴いてみると、ただ単にメロディーは弾いておらず、ボイシングのトップノートがBだというだけのように思われる。

この2013年バージョンの最後の小節は、1991年バージョンのオリジナルと違い、タイムのないフェルマータなのだが、ここで聞こえるピアノの音がKymaだ。他の曲で多く聞かれるトレモロ系のエフェクトと違い、ここではお洒落なピッチモジュレーションが使用されている。お楽しみ頂きたい。このフォームの最後のコードは、1991年バージョンではCのオルタードミクソリディアン、2013年バージョンでは調性のないフリーになっているが、ソロセクションでは両バージョンともFのオルタードミクソリディアンで、最初のB♭(Sus4) コードに戻れるようになっていることを付け加えておく。

カウエルの特殊性

もうおわかりのように、カウエルにはあまり一貫性が通用しない。上述のヘッドでのコードでも明らかだが、他には、例えばB♭マイナーコードを弾いたかと思うと、次のコーラスでは同じ場所でB♭7コードを弾いたりする。これは普通のジャズミュージシャンのリハーモナイゼイションとは根本的に考えが違う。そこにあるべきコードの機能を維持するのではなく、気分で手を置いている。ただしこれはでたらめをやっているのではない。なぜなら右手のランニングラインは確実に左手のコードに合わせてインプロをしているからだ。

また、この2013年『Welcome To This New World』アルバムでは、美しいが機能和声ではない不協和音のオンパレードだ。例えば左手が下からD♭、G、C、というD♭Maj7(#11) 一般のボイシングをしておきながら、右手がF#とBという説明のつかないボイシングをする。サウンド的にGとF#、CとBをぶつけて楽しんでいるのだろう。ここでの説明がつかない、という意味は、つまり使用コードスケールが判別できないという意味だ。他にも♭9と♮9が共存したり、謎が多いこと多々。だが彼のボイシングは見事なインターバルなので決して間違ったようには聞こえない。例えば下からC、B、F、Eという、長7度を二つ組み合わせたボイシングも何度か耳にした。Fリディアンコードと判断すればよいのだが、ボイシングの響きが特殊なので即座に判断できなかった。興味深いのは、このような判断に苦しむボイシングをしている時は、右手のスケールラインを伴う演奏をしていないので、本人も多分カラーとしての和音しか考えていないのだと思う。この感覚的なカウエルの音楽、これ以上の分析は意味がないと気がついた。念のため付け加えておくが、筆者が分析する限りカウエルは決してポリコード(2階建コード)さえ考えていない。

ここで謎がひとつ解ける。筆者が楽しめなかったカウエルのコンピング(伴奏)の原因は、つまりカウエルが自由になれないのが理由なのかも知れないということだ。カウエルがこの調子でコードを自由に選んだらソロイストは困惑するので、自制せざるをえないのだろう。彼はコンピングでグルーヴを提供するタイプではない。また、一般の優れたジャズ・ピアニスト/ギタリストのようにリハーモナイゼーションや代理コードでソロイストを挑発するタイプでもない。彼は自由にコードのカラーを変えたいのだ。だがそれではクリエイティブなジャズベーシストも手を封じられてしまう。だから自分の生徒や無名のリズムセクションの、自分に合わせてくれるタイプでないと、自由になれないのではないだろうか。そう考えるとヴィックとは実に相性がいいのだと思う。そしてどんな予想外の変化にも即座に対応するヴィックの力量にも感嘆する。ヴィックももう亡くなってしまったが、もっともっと評価されるべきアーティストだったと思う。

チェイニー・トーマス, Strata-East Records, Art Tatum, アート・テイタム, ボブ・クランショー, Keith Copeland, キース・コープランド, Kyma, カイマ, Cheyney Thomas, Music Inc., Wardell Thomas, ワーデル・トーマス, Tom DiCarlo, トム・ディカルロ, Chris Brown, クリス・ブラウン, Vic Juris, ヴィック・ジュリス, ラトガーズ大学, セシル・マクビー, Bob Cranshaw, George Russell, ジョージ・ラッセル, マックス・ローチ, Larry Coryell, ラリー・コリエル, Stanley Cowell, スタンリー・カウエル, Cecil McBee, ロイ・ヘインズ, チャールス・トリヴァー, Charles Tolliver, ニューイングランド音楽院, Roy Haynes, Max Roach