ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #86 Tony Williams <Pee Wee>

トニー・ウィリアムスはマイルス、コルトレーン、ジミ・ヘンドリックスの三人と共演した唯一のミュージシャンだ。インタビューアーはトニーに聞いた:「この三人に何か共通点はありますか?」トニーの返答は:

「What they all had in common was not only they are prepared for the possibility of making a mistake, but they were actually willing to make mistakes.」

「彼らに共通するのは、彼らは常に(演奏中の)間違いに備えているというだけでなく、失敗することを恐れていない。」

Tony Williams(トニー・ウィリアムス:本名Anthony Tillmon Williams)は筆者のスーパー・ヒーローだ。1987年に米移住しジャズに魅せられて勉強を始めた頃、マイルスのリンカーンセンターでの1964年ライブ録音、『Four & More』と『My Funny Valentine』の2枚組CD、『The Complete Concert 1964』だけを1年間聴き続けた時期がある。全員のパートを歌えるようにしたかったのだ。この録音でのトニーとRon Carter(ロン・カーター)は驚異的だ。恐ろしくオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするロンに支えられ、トニーは異次元的にスイングする。オン・トップ・オブ・ザ・ビートとビハインド・ザ・ビートを自由自在にスイッチできるドラマーは、未だにトニー以外存在しないと筆者は信じる。

ジャズを始めたばかりの筆者にトニーの話をしてくれた人があった。それが誰だったのか、右も左も分からない当時、さらに会った人の名前を覚えるのが大の不得意な筆者だが、多分それはトニーの先生だったAlan Dawson(アラン・ドーソン)本人か、またはドーソンの弟子からだったと思う。トニーは最初に自分のアイドルだったドラマーをコピーした。話し方から、歩き方や着こなしや、葉巻の吸い方(当然未成年なので違法)までコピーし、一人習得すると次のアイドル・ドラマーに移り、計5人コピーし終わった頃には完璧に自分のスタイルが完成していたのだそうだ。その5人とは、まずメインの3人、Max Roach(マックス・ローチ)、Art Blakey(アート・ブレイキー)、Philly Joe Jones(フィリー・ジョー・ジョーンズ)、そしてRoy Haynes(ロイ・ヘインズ)とElvin Jones(エルヴィン・ジョーンズ)だ。勉強し始めの頃にこの話を聞いたのは実に幸運だったと思う。そして、これは自分の生徒にも必ず話すこととなった。

正確な年代は思い出せないが、1990年代に入ってからのことだ。ボストン・ケンブリッジのRegattabar(レガタバー)にトニーのクインテットを見に行った。多分メンバーは2020年に惜しくもコロナで亡くしたWallace Roney(ウォレス・ルーニー)トランペット、Bill Pierce(ビル・ピアース)テナーサックス、Mulgrew Miller(マルグリュー・ミラー)ピアノ、Ira Coleman(アイラ・コールマン)ベースだったと思うが、はっきり覚えていない。筆者はマルグリューの背中に触れるほどの近距離に座り、彼の広い背中でトニーは見えない位置だったが、トニーのドラムのサウンドだけが強力に記憶に残っている。トニーのドラムしか耳に入らなかったのはドラムの音量が大きかったからではない。ピアノの生音の方がよっぽど大きかった位置に座っていたのだ。それでも耳に入って来るのはあのトニーのドラムサウンドだけだった。終演後の感動と、誰もいなくなったステージに残されたあの黄色いドラムキットが鮮明に蘇る。あれは多分1994年頃だったと思う。ドラムはまだDWの「バスの運転席」という渾名のキットではなく、トニーが長年看板にしていたGretsch(グレッチ)のキットだった。

1997年にトニーが51歳で急死した時は本当にショックだった。胆石で入院し、胆嚢摘出の簡単な手術の3日後に心臓発作で亡くなった。しかもこれは医療ミスだったのだ。葉巻以外酒もタバコも薬もやらなかったトニーだ。残念でしようがない。病室で胸の痛みを訴えるトニーに気がついた妻君Colleen(コリーン)はすぐに医者を呼んだが、その医者はろくに調べもせず、術後のガスの痛みだから心配するなと言って出て行ってしまい、その直後に死んだのだ。心臓発作に神経質な現在のアメリカでは考えられないことだ。蛇足だが、筆者は肋骨の軟骨に炎症を起こして痛みが数日抜けず、抗生物質をもらいに病院に行ったことがある。数日続いているのだから心臓ではない、痛みは肋骨の繋ぎ目で心臓とは遠い、家系に心臓の病はない、うちは全員心臓に毛が生えている、等々何度懇願しても、もし心臓だったら大事だからと別の病院に救急車で運ばれ、自分の車は最初の病院の駐車場に置き去り。しかも一泊入院させられてしまったことがある。食べ物のよろしくないアメリカでの死亡の原因は心臓発作が1位だからだ。恐らく90年代にはまだそういう風潮が浸透していなかったのであろう。さて、トニーが亡くなってから、神聖なものにでも触れるような気がしてからか、なぜかマイルス・クインテット以外のトニーを全く聴かなくなってしまった。この12月12日のトニーの誕生日にトニーがマイルスのために書いた美しい曲、<Pee Wee>を演奏してFacebookにポストしたのがきっかけで、久しぶりにトニーを聴き始めた。そんな時ネットで面白いものを見つけた。

オーストラリア、シドニー大学の、Dave Goodman(ディヴ・グッドマン)という学生による博士論文が、なんと505ページに及ぶトニーの研究だった。一般公開されているので、興味のある方は是非ご覧頂きたい(リンク→)。今回これを読んで知らなかったことを多く学んだのでここにご紹介したいと思う。

始まり

トニー・ウィリアムスはシカゴに生まれたが、2歳の時にボストンのRoxbury(ロクスベリー)に引っ越して来た。父親Tillmon(ティルマン)は週末クラブ演奏をするテナーサックス奏者だった。母親Alyse(アリス)は14歳の若さででトニーを産んだクラシック愛好家で、ポルトガル人と中国人のハーフだった。トニーは父親のジャズのレコードコレクションと、母親のクラシックのレコードコレクションで育った。父親の本業は分からないが、金銭的に余裕のある生活をしていたようだ。父親は自分のクラブギグにトニーを連れて歩いた。1954年、トニーは8歳で父親のギグに飛び入りする。ここから必ず父親のギグに飛び入りするようになり、すぐに名を轟かせ、一人で登場してもどこのクラブでも飛び入りが許されるようになる。子供がすごいドラムを叩くということもあるだろうが、トニーはバンドメンバーのギャラの2倍の金額をチップで稼いだ夜もあったそうだ。

トニー・ウィリアムスはシカゴに生まれたが、2歳の時にボストンのRoxbury(ロクスベリー)に引っ越して来た。父親Tillmon(ティルマン)は週末クラブ演奏をするテナーサックス奏者だった。母親Alyse(アリス)は14歳の若さででトニーを産んだクラシック愛好家で、ポルトガル人と中国人のハーフだった。トニーは父親のジャズのレコードコレクションと、母親のクラシックのレコードコレクションで育った。父親の本業は分からないが、金銭的に余裕のある生活をしていたようだ。父親は自分のクラブギグにトニーを連れて歩いた。1954年、トニーは8歳で父親のギグに飛び入りする。ここから必ず父親のギグに飛び入りするようになり、すぐに名を轟かせ、一人で登場してもどこのクラブでも飛び入りが許されるようになる。子供がすごいドラムを叩くということもあるだろうが、トニーはバンドメンバーのギャラの2倍の金額をチップで稼いだ夜もあったそうだ。

1年後、トニーが9歳の時に父親のバンドメイト、前述のアラン・ドーソンが家に遊びに来た。父親とのデュエットを披露すると、ドーソンはトニーのスイング感の凄さや洒落たフィル(オカズ)の入れ方に驚嘆したが、テクニックがまるでないことに気が付きトニーを弟子にすることを申し出る。ドーソンはドラム教育者の第一人者で、バークリー音楽大学のドラム科の主任を努めていたほどだが、なんとトニーが生徒第一号だった。ドーソンはトニーに譜面の読み方とドラムの基礎を叩き込んだ。これはそっくりそのままトニーのモットーになっている。「Control & Clarity」、つまり、完璧なコントロールと、アイデアをはっきりと聴き手に伝えるということだと言う。

「Mr. Dawson didn’t only teach me to play the drums, he taught me how to conduct myself as a musician and as a man. 」

「ドーソン先生はドラムの演奏技術を教えてくれただけでなく、音楽家として、また人としてどうあるべきかを教えてくれた。」

Williams says that when he listens to Dawson, he feels the same sensation in listening to him as he feels when listening to Louis Hayes and Jimmy Cobb

ドーソンの演奏は、ルイ・ヘイズやジミー・コブを聴いた時と同じようなエキサイト感を与えてくれる、とウィリアムスは語った。

1958年トニーが11歳の時、憧れのArt Blakey and the Jazz Messengers(アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ)がボストンに来る。トニーはブレイキーに飛び入りを申し出る。すると、なんと1セット丸ごと演奏させてもらうことになる。その頃にはマックス・ローチにも飛び入りさせてもらっていたので、すでに名前が知れていたからであろうという説だ。

翌年トニー12歳。学業をやめ、ドラムの練習のみに専念すると決心。この早熟さはなんだ。母親が異常に若いことにも関係しているのであろうか。ここで確認の取れない逸話がある。これはドーソンの弟子から聞いた話だったと思う。何せボストンには1996年に他界したドーソンの弟子が沢山いた。アート・ブレイキーに飛び入りを申請するほどトニーに自信がついた頃の話しらしいが、なんでもシンバルケースを背負って道を歩くドラマーを見ると家の中から声をかけてドラム合戦を挑んだそうだ。自分を試したくてしようがなかったのかも知れない。

New York

トニーが15歳の頃両親が離婚する。母親はまだ30歳にもなっておらず、何かの学位を取得するために月曜から金曜まで家を不在にすると、トニーは一人でバスに飛び乗って毎週月曜から金曜までNYCで過ごした。父親は反対したらしいが何せ養育権は母親だったので止められなかった。ここでも金銭的に余裕がある家庭であったことが容易に察しとれる。トニーはすでにNYCでも知られており、泊めてくれるミュージシャンには困らなかったらしい。ある日マックス・ローチはトニーをブルックリンのZildjian(ジルジャン)工場に連れて行く。そこにあったK-Zildjianシンバルが後のトニーのシグネチャーサウンドになるわけだが、これを勧めたのがマックスだ。

1962年トニーが16歳の時、Jackie McLean(ジャッキー・マクリーン)がボストンに来た。トニーはハウスバンドのドラマーとして1週間ジャッキーと演奏した。ジャッキーに気に入られたトニーはNYCに連れて行ってくれと頼む。丁度その時ジャッキーは劇場音楽の監督をしており、トニーを雇い入れる。今だったら労働法違反ではないだろうか。それはさておき、トニーは12月にNYCに移住し、ジャッキーがトニーをマイルスに推薦することになる。

興味深いのは、マックスもブレイキーもトニーの飛び入りを歓迎していたのに、ボストンに来たマイルスはトニーに飛び入りを許さなかった。マイルスはそんなことをしないのだ。だからジャッキーが推薦した時マイルスはトニーのことをすでに知っていた。マイルスはLouis Hayes(ルイ・ヘイズ)に声をかけると、ヘイズはキャノンボールのツアーが入っており、ここでヘイズが推薦したのもトニーだった。そこでマイルスはトニーをマンハッタン77丁目の自分のアパートに呼んだ。行ってみるとHerbie Hancock(ハービー・ハンコック)とロン・カーターがおり、マイルスは演奏を始めるといきなり「Oh shit! I will be right back」(しまった忘れてた!すぐ戻る)と言って部屋を出てそのまま戻らない。その後三人が好き勝手に演奏するのをマイルスは上階からインターコムで聴いていた。しかもこれを3日間も続け、さらにGil Evans(ギル・エヴァンス)とフィリー・ジョーを呼んでトニーの評価をさせたそうだ。そして4月に『Seven Steps To Heaven』(1963) を録音することになる。

驚くべきは、NYC移住からマイルスとの初録音までの4ヶ月にトニーはBlue Noteの4つのアルバムに参加している。2枚がジャッキー・マクリーンの『Vertigo』と『One Step Beyond』、加えてハービーの『My Point of View』とKenny Dorham(ケニー・ドーハム)の『Una Mas』だ。2月に録音された『Vertigo』を是非お聴き頂きたい。トニーの初録音。17歳になったばかりだ。トニーのライドのスイング感がたまらないだけでなく、トニーのスタイルがすでに完成していることに驚愕する。(注:『Seven Steps To Heaven』の録音は4月16日、17日、5月14日なので、実際には『One Step Beyond』の方が後だ。)

トニーのスタイル

前述したように、トニーはオン・トップ・オブ・ザ・ビートとビハインド・ザ・ビートとを自由自在にスイッチできる唯一のドラマーと筆者は信じる。マイルスが自叙伝で『毎晩崖っぷちに立たされているようだったぜ』と語ったその理由が、ロン・カーターのドライブ感とトニーの目まぐるしく変わるスイング感だったのだ。

だが評論家たちにとってのトニーの斬新さは、タイム感よりもトニーのインタープレイと歌うドラミングだったようだ。トニーは15歳の時ボストンでSam Rivers(サム・リヴァース)のバンドに所属していた。ベースはRichard Davis(リチャード・デイヴィス)、ピアノがHal Galper(ハル・ギャルパー、日本ではハル・ガルパー)。そのハルの証言によると、彼らのリハーサルは1曲を1時間演奏し続ける。休憩を挟み、今度はその同じ曲をアレンジして(仕掛けを入れて)1時間演奏する。また休憩を挟み、さらに同じ曲を全く別のアレンジをして1時間演奏する。休憩を挟み、最後に1時間全くアレンジなしで演奏する、というプロセスを繰り返したそうだ。これがインタープレイを磨き上げる鍵だったわけだ。なんて夢のようなリハーサルであろうか。そういうリハーサルができた時代が羨ましい。

マイルス以降のトニー

マイルスは1968年の『Miles in the Sky』でエレクトリック期に入る。周知の通りJimi Hendrix(ジミ・ヘンドリックス)の影響だ。続けて『Filles de Kilimanjaro』(1968) 、『In a Silent Way』(1969) と録音したところでトニーもエレクトリックに移行することを決意し、『Bitches Brew』(1969録音) には参加せずに脱退。John McLaughlin(ジョン・マクラフリン)とオルガンのLarry Young(ラリー・ヤング) を迎えて「The Tony Williams Lifetime」を結成する。デビューアルバム、『Emergency!』(1969) をYouTubeでお楽しみ頂きたい。この時トニーはまだ若干22歳だ。このトリオの演奏は実にエキサイティングだった。筆者の個人的な意見だが、トニーはまたしてもトニーにしかできない新しいビート感を編み出した。恐ろしい程のオン・トップ・オブ・ザ・ビートで捲し立てるのに、スネアとキックのビート感に幅があるのでビハインド・ザ・ビートと錯覚を犯すようなグルーヴ感を楽しませてくれる。これが実にエキサイティングなのだ。それにこのマクラフリンとヤングの演奏の凄さはなんだ。開いた口が塞がらない。残念なことにマクラフリンとヤングが抜けた3作目の『Ego』(1971) から筆者は急激に興味を失ってしまった。このマクラフリンが抜けた理由は、コロンビアレコードが次の契約枠でマクラフリンとトニーを天秤にかけてマクラフリンを選んだため、マクラフリンは「Mahavishnu Orchestra(マハヴィシュヌ・オーケストラ)」を結成するために脱退したのだった。

1979年にトニーとマクラフリンの再会のチャンスがあった。キューバのハバナ・ジャズフェスティバルのために結成された、Jaco Pastorius(ジャコ・パストリアス)を加えたスーパートリオ、「Trio of Doom」だ。Doomとは破滅の意で、ジャコが名付けたそうだ。キューバ公演の直後にNYCでスタジオ録音も試みたが、周知の通りジャコは強度の双極性躁うつ病を患っており、アルコールとドラッグの依存症にも苦しんでいた。そのジャコ、演奏中に突然勝手な調性に変えたり、と暴れ放題でこのトリオはトニーとマクラフリンの激怒の中あっけなく解散となった。ところが2007年にこれらの録音がアルバムリリースされたのだ。これが、すごいのひと言だ。この録音がリリースされたことに只々感謝するばかりだ。

ところで、今ざっと「Lifetime」期のアルバムを聴くと、ひょっとしてトニーはサイドマンを選ぶ才能に欠けていたのかも知れないと思い始めた。この時期最後のアルバム、今年までCDでリリースされていなかった「Play Or Die」(1980) の3トラック目、<Jam Tune>ではトニーのご機嫌な幅の広いスネア/タムビートと、捲し上げるハイハットを楽しませてくれるが、どうも入り込めない。ところが1985年録音の『Foreign Intrigue』でトニーは軌道を修正し始めた。音楽的にはまだトニーのアイデアが明確でないが(筆者にはどうもSteps Aheadが聞こえて来てしまう)、シモンズ・エレクトリックドラムの導入と、ロン・カーターとマルグリューの動員が確実に効果を発揮している。続く『Civilization』(1987) で完璧にトニーのやりたいことがはっきりと提示された。それはマイルス・クインテットの再現だったのだ。マイルス同様逆戻りすることを嫌う筆者はこれに一瞬引いたが、予測に反してどんどん引き込まれるではないか。これはなんなんだ。マイルスの第二期黄金クインテットと全く違うのは、トニーのドラミングが完璧に次元を超えているからだ。

トニーはマイルス・クインテットの時のようなインタープレイは全くしていない。一人でバンドをリードしているのである。アート・ブレイキーがバンドをリードするのと全く違う。ブレイキーは模索するソロイストを励ましたり、ダメ出ししたりしてリードするが、トニーはお山の大将だ。それなのに全くうざったく聴こえない。普通こんなにフィル(おかず)を入れるドラマーがいたらうざったくてしようがないだろう。それがトニーは全く違う。言葉で説明するのが非常に難しいのだが、これが才能ということなのだろうと思う。結論として、トニーの数々のオリジナル曲やバンドの演奏に全く新しさがないのに、全体のサウンドがワクワクするほど斬新な理由がこのトニーの唯一無二の演奏なのだ。そうだ。だから筆者がこのバンドのライブを見た時トニーしか耳に入って来なかったのだ。あゝなんて気持ちが良いのだろう。3作目の『Angel Street』(1988) までベースは先日心臓発作で若死にしたCharnett Moffett(チャーネット・モフェット)だ。ドライブ感が最高に素敵だ。自作『Native Heart』(1990) からベースがIra Coleman(アイラ・コールマン)に交代するが、最後までこのメンバーを維持した。YouTubeで是非映像をご覧頂きたい。筆者はトニーのタイム感を聴いているだけで失神しそうになる。

トニーがここに戻ったきっかけでひとつ考えられるのが、ハービーが70年代終わり頃から80年代前半までツアー活動したマイルス同窓生バンド、「V.S.O.P.」を続けたかったのかも知れない。

ところで、トニーは1977年にNYCからサンフランシスコに移住し、マーラーやシェーンベルグを中心に、作曲の勉強に本腰を入れる。そのトニーの結果発表的な録音がある。1995年録音の『Wilderness』だ。このアルバムは5曲がトニーのオーケストラスコア、残りの8曲がMichael Brecker(マイケル・ブレッカー)、Pat Metheny(パット・メセニー)、ハービー、Stanley Clarke(スタンリー・クラーク)をフィーチャーしたご機嫌なバンドだ。2003年にこのアルバムが再版された時、なんと一番最初の看板曲、8分弱のオーケストラ曲である<Wilderness Rising>が割愛された。トニーのオーケストラスコアに関しては読者の判断にお任せしたいと思う。

<Pee Wee>

トニーはマイルス第二期黄金クインテット時代に3曲提供している。リストにしてみよう。

- <Pee Wee>『Sorcerer』(1967)

- <Hand Jive>『Nefertiti』(1967録音)

- <Black Comedy>『Miles in the Sky』(1968)

どれもかなりWayne Shorter(ウェイン・ショーター)の影響を受けているが、それでもこの頃のトニー作品はどれもかなり面白い。中でも美しいメロディの<Pee Wee>は筆者のお気に入りだ。今回はこの曲を楽曲解説に選んでみた。

この曲はオリジナル録音である『Sorcerer』の他に3回録音されている。まず『V.S.O.P. Live Under the Sky 1979』の2日間を記録した2枚組に2回。そしてハービーの『Quartet』(1982) だ。

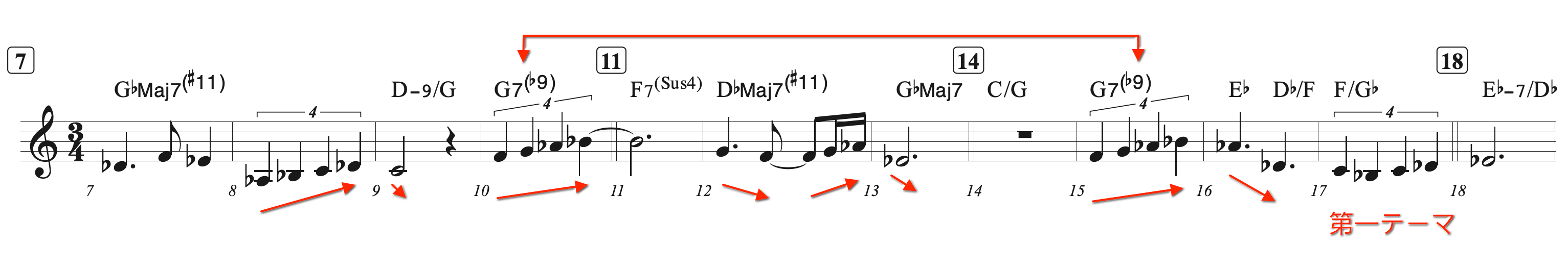

まずヘッド(日本ではテーマ)の採譜を見て頂こう。

この曲の採譜はかなり大変であった。まずハービーのヴォイシングとロンのベース音が一定していないので、全ての録音からトニーが書いたコード進行を想像するしかなかった。

まず謎のヴォイシングを書き出す。

- 10小節目と15小節目のG7(♭9)

- ハービーはここで必ずと言っていいほどB♭7コードをヴォイシングしており、G7に必要なBナチュラル音をわざと避けている。そうなると本当にG7コードと書かれているのか心配になるが、ウェインはソロでG7を想定している。

- 11小節目のF7Sus

- 『Sorcerer』でロンはC音を弾いており、そうなるとこのコードはC-7となるが、他の録音では必ずF音を弾いている。

- F7SusのヴォイシングがC-7であることに何の違和感はないわけだが、ハービーがはっきりとSusコードのヴォイシングをしたのはたった1度だけなのでこの疑問が生じる。

- Susコードのサウンドというのはゴスペルの看板サウンドなので、この曲のようなモーダルな曲では場違いになるから、ハービーもSusコードのヴォイシングをしていない。

- ハービーはF-11コード (minor sus) のヴォイシングもしていないことに留意。

- 16小節目1拍目のE♭トライアッド

- メロディーはE♭コードに対するアヴォイド音であるA♭だ。『Sorcerer』ではハービーのヴォイシングとウェインのメロディ音が思いっきりぶつかっているのだが、魔法のように違和感がない。反対に自分で弾いてみたら間違いにしか聴こえない。

- フォームのこの箇所でのウェインのソロは完全にE♭コードで、ヘッドのメロディ音のA♭は無視している。

- 全ての録音を聴き比べてハービーのヴォイシングを分析するに、この小節はE♭コードもD♭コードもD♭Lydianから派生している。つまりE♭コードのGナチュラルもメロディーのA♭もコードスケールに存在する。但しハービーはLydianのヴォイシングを一切しない。

次にフレージングを検証する必要がある。ヘッド(日本ではテーマ)のフレージングだ。テーマ(動機)を分析すると、切れ目は12小節目、15小節目、19小節目となるが、全員の演奏、特にソロセクションを聴くと全て1小節早いところでフレージングを切っている。つまり、演奏から想像する切れ目は11小節目、14小節目、18小節目と、採譜上のダブルバーで示した位置になる。

ちなみに第一テーマが1小節目と17小節目、第二テーマとその発展が7小節目、10小節目、15小節目となる。ご覧のようにそういう切れ方がされていない。

フォームを分割して検証してみる。まず第一テーマだ。一つ気になるのは、ハービーの『Quartet』での録音では、Wynton Marsalis(ウィントン・マルサリス)が第2音をB♭ではなくA♭で吹いていることだ。反対にウェインはどの録音でもB♭を吹いている。このウィントンのA♭が筆者にはどうにも気持ち悪い。

この第一テーマは4小節+2小節フレーズだが、コード進行は3+3になっていることにまず注目する。最初の3つのコードはD♭ペダルだが、コードは全音で上行する。D♭Maj7はLydian、E♭/D♭はE♭Mixo、F/D♭はD♭Lydian#5だが、作曲者の意図はF Mixo♭13かも知れない。どちらもコードスケールは同じだ。次に、そこから半音上がってDマイナー。ベース音が半音ずつ2回上がって、最後によっこいしょと長2度上がってターゲットのG♭Maj7に辿り着くのだが、その行き方が実に特異だ。ご覧の様にD#コードではなく、A Lydianコードの#11音であるD#をベースに持って来て、次にそれをそのまま半音上げている。思いっきりモーダルだ。それだけにG♭Maj7コードに辿り着いた時強力な開放感を生み出している。

第二テーマを見てみよう。

モチーフは上行する4連符だ。8小節目に現れる1回目はフレーズの終わりで一旦下げるが、10小節目の2回目は上げたまま伸ばす。次に、7小節目に提示した第二テーマの立脚点を12小節目で利用して今度は半終止させる。13小節目が7小節目最後のE♭と同じ音程であることに注目したい。ここで衝撃の空の1小節が登場する。普通なら14小節目はフレーズの最後だろう。しかしGペダルが2小節繋がるので、そのど真ん中がフレーズの切れ目とは聴こえない。それより何より11小節目ですでにフレーズ感が1小節ズレている。この連続するズレがあるからこそ、15小節目は10小節目のコピーであり実に効果的だ。そして16小節目でそこまでに現れなかった幅広い下降(完全5度)で第一テーマに導く。何という完璧な構図であろうか。トニーのモットーとしている『Control & Clarity』がそのまま具現化されているようだ。こんなすごい曲を20歳そこそこで書いているのだ。トニー恐るべし。ちなみに、この曲でインプロビゼーションをするのは容易でない。フレージングが割り切れないだけでなく、フォームの最後が4小節のD♭ペダルで、フォームの最初に戻ってもさらにD♭ペダルだ。しかも割り切れない3小節でDマイナーコードに移る。だがハービーもウェインも素晴らしいソロだ。どの録音を聴いてもため息が出てしまう。

14歳の母親に生まれ、8歳から舞台を踏み、17歳でマイルスに雇われて世界に認められた、その早熟さ。51歳で若死にしたトニーの一生は普通の人間と時計の進み方が違ったに違いない。真の神童だったのかも知れなが、トニーは勉強や練習の時間を惜しまなかったということを忘れてはならない。最後に「Trio Of Doom」からの1曲をお楽しみ頂きたい。マクラフリンのオリジナル、<The Dark Princ>とはマイルスのことだ。

Ira Coleman, マイルス・デイヴィス、, Jackie McLean, Charnett Moffett, チャーネット・モフェット, トニー・ウィリアム, Alan Dawson, アラン・ドーソン, アート・ブレイキ, Philly Joe Jones, フィリー・ジョー・ジョーンズ, Wallace Roney, Mulgrew Miller, マルグリュー・ミラー, Art Blakey and The Jazz Messengers, アイラ・コールマン, アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ, Louis Hayes, ルイ・ヘイズ, Kenny Dorham, Sam Riversサム・リヴァースHal Galper, ハル・ガルパー, ハル・ギャルパー、John McLaughlin, Larry Young, ラリー・ヤング, The Tony Williams Lifetime, Trio of Doom, Tony Williams, Miles Davis, ハービー・ハンコック, ジャッキー・マクリーン, ジョン・コルトレーン, エルヴィン・ジョーンズ, ジャコ・パストリアス, ケニー・ドーハム, Jaco Pastorius, ロン・カーター, Ron Carter, ジョン・マクラフリン, マックス・ローチ, Jimi Hendrix, john coltrane, Art Blakey, ロイ・ヘインズ, Elvin Jones, ウェイン・ショーター, Wayne Shorter, マイルス, Herbie Hancock, Roy Haynes, ウォレス・ルーニー, Bill Pierce, ビル・ピアース, Max Roach