ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #61 Wes Montgomery <Days Of Wine And Roses>

今回は今までなかなか踏み出せなかったWes Montgomery(ウェス・モンゴメリー)を取り上げたいと思う。筆者にとってマイルスは神だが、ウェスは筆者のアイドルだ。だからこそ、この楽曲解説で取り扱うことに躊躇があった。

マイルスを神と言ったが、それはジャズのあり方を教えた救世主という意味で、まあ、勝手に崇めているだけなのでそれほど意味はない。アイドルは違う。アメリカで言うアイドルとは、日本で言う容姿に重点を於いた芸能界的なものと違い、言わば自分がその人のようになりたいという憧れの対象という意味になる。例えば年長の親族、または先輩などがアイドルの対象になる。以前にも何度か書いたが、Tony Williams(トニー・ウィリアムス)は10歳の時、Max Roach(マックス・ローチ)、Art Blakey(アート・ブレイキー)、Philly Joe Jones(フィリー・ジョー・ジョーンズ)などのドラマーをアイドルとし、彼らを一人ずつ順番に、ドラミングから、着こなしから、歩き方から、タバコの吸い方までコピーしたというのは有名な話だ。そうやって順々にコピーして行って、5人ほどマスターした頃に自分のスタイルがはっきりしてきたと語っていた。筆者は自分の生徒の最初のレッスンで、アイドルを一人あげなさいという宿題を出す。色々いるという答えは受け付けない。勉強するために必要なアイドルは一人ずつだ。筆者はフルーティストなのに、ウェスがジャズに於ける最初のアイドルであったし、今もそうである。しかしアイドルを分析するというのは、やはり気が引ける。アイドルゆえに今まで見ないふりをしてきた部分を文字にしなくてはならい。一旦文字にしてしまって、同じ様にアイドルでいてもらえるのか一抹の不安がある。何はともあれ、ウェスのスタイルは唯一無二であり、彼の奏法の影響はほとんどのジャズギタリストから聞こえるのに、彼のスタイルのコピーをできた者はいない。技術的にも音楽的にも難しいだけでなく、ウェスの真似は真似でしか終わらない、そんな特殊なスタイルなのだ。

Short of the signature sound of Miles Davis, and possibly later, bassist Jaco Pastorius, there has been no single instrumental voice that has emerged from the post-’50s-era jazz world that has had more general and ongoing sonic impact on the culture at large than the guitar of Wes Montgomery.

— Pat Metheney, from Jazz Icons DVD liner notes

50年代以降のジャズのインストルメンタリストのサウンドを考えた時、マイルス以外で、そして多分、後に出てきたJaco Pastorius(ジャコ・パストリアス)も別にして、ウェスほど一般文化全般にインパクトを与え、それが現在も維持されているというものはないだろう。

パット・メセニー、Jazz Icons DVDのライナーより

50年代以降のジャズ、つまりビバップの確立からの、現在我々がジャズと呼んでいる音楽のことだ。ここでメセニーがコルトレーンを含めなかったのは理解できるが、マイケル・ブレッカーを含めなかったのは意外だった。マイケル・ブレッカーは筆者の2番目のアイドルである。

John Leslie “Wes” Montgomery

ウェスというあだ名は、ミドルネームのレズリーを子供言葉でウェスと言うことかららしい。そのウェス、何から何まで驚くようなキャリアを歩んでいる。

① 彼はなんと19歳までギターを手にしていない。新婚早々ダンスホールに行って、そこで流れていたCharlie Christian(チャーリー・クリスチャン)を聴いてショックを受け、翌日ギターを購入。それから1年近く、寝ても覚めてもチャーリー・クリスチャンのコピーをしたそうだ。ここで重要なのは、チャーリー・クリスチャンはスイングジャズであり、我々が現在ジャズと呼んでいるものとは違う。詳しくは本誌No. 269、楽曲解説#58のチャーリー・パーカーの記事をご覧頂きたい。

② 親指奏法:7人の子持ちのウェスは、子供を起こさないためにこの奏法を生み出したという説があるが、それは間違いだ。彼がチャーリー・クリスチャンのコピーをしまくっていた時はまだ新婚だ。いくつかのインタビューで彼が明らかにしているのは、壁の薄いアパートのお隣さんからの苦情が原因でピックを使わずに練習していたが、初めてのギグに行った時ピックで弾こうと思ったら全く狙った弦に当たらないので即座に練習時と同じ親指のみで演奏すると、面白い様に自由に弾けたことからピックは使わないことに決めたそうだ。

③ オクターブ奏法:ウェスは異常に耳がいい。ギターを初めてすぐにこの楽器は実にチューニングしにくい楽器だと気がつく。つまりいつもチューニングがずれることに悩まされるので、それを確かめるためにオクターブを演奏してチューニングのズレを確認しているうちに、それが奏法として成り立ってしまった、とインタビューで語っている。しかしこの奏法は画期的な効果を生み出した。それは、ギターやピアノが持つ音の減衰の問題、つまり人の声に近い管楽器が持つ音を伸ばすという優位性に近づくことに成功し、バラードに於けるメロディカルな演奏に効を奏した。また速い曲ではよりパンチの効いたグルーヴを生み出すことになる。

④ ウェスの性格は、控えめで気が弱いという印象を与える。それを裏付ける事実もいくつかある。ウェスは基本的には飛行機恐怖症で、ツアーでバンドメンバーが飛んでも自分は運転して歩いた。そんなことをしているから若死にする。また、ウェスはなんとコルトレーンからの誘いを断っている。理由は、自分にはコルトレーンと演奏するなどという大それたことは務まらないと思ったそうだ。また、ライブの映像を見ると常に周りに気を配ってキョロキョロしている様子がわかる。まあしかし、コルトレーンだって自信がなく、マイルスが無理強いしてNYCに連れて来なければ無名で終わっていたかもしれない。

⑤ ウェスのキャリアはたったの10年弱だ。チャーリー・クリスチャンをコピーしまくった1年後、昼間は溶接工として働き、毎晩2つのギグを明け方まで演奏していたところ(この睡眠不足の生活も早死にの原因)、運よく地元インディアナポリスをツアー中にギターの穴埋めを探していたLionel Hampton(ライオネル・ハンプトン)に雇われた。1948年だ。だが2年後、オマケのようなギターの役割より愛妻を選び退団して帰郷し、地元で勤め人生活と2つのクラブギグを掛け持つ生活に戻った。1958年、ウェスはロスに居る兄のバディ(ピアノ)とモンク(ベース)のバンド、The Mastersoundsに加わり初録音をする。ちなみにこの録音は、後に頭角を現す同郷のFreddie Hubbard(フレディ・ハバード)の初録音の『The Montgomery Brothers and Five Others』でもある。一方ウェスは、チャンス到来と思いきや録音直後インディアナポリスにとんぼ返りしたのだった。

ウェスの本当のキャリアの始まりはOrrin Keepnews(オリン・キープニュース)との出会いだ。オリンは丁度Riversideレーベルを立ち上げたところで、タレントを探していたそんな時、Cannonball Adderley(キャノンボール・アダレイ)の強い勧めでウェスを聴きに訪れその場で契約した。その第1作が『A Dynamic New Sound: The Wes Montgomery Trio』だ。それが1959年で、その9年後、1968年に心臓発作で他界した。ウェス享年45歳。

Orrin Keepnews 対 Creed Taylor

Riversideが倒産する1964年までの5年間にオリン・キープニュースが録音したウェスのアルバムは以下の10作:

ジャズが好きで熱意を注いだオリンには市場を把握する力はなく、Riversideはあっけなく倒産。そこでウェスのマネージャーをしていたベース奏者、John Levy(ジョン・リーヴァイ)はCreed Taylor(クリード・テイラー)の門を叩く。クリードはImpulseレーベルを立ち上げコルトレーン(John Coltrane)と契約したが、1961年にはVerveレコードに移籍し、ジョビン(Antônio Carlos Jobim)の『The Girl from Ipanema(イパネマの娘)』を録音してアメリカにボサノヴァを紹介した。クリードにはマイルスやSteve Jobs(スティーブ・ジョブズ)と共通するものがあるのかも知れない。時代を見極め、一般人が次に求めるだろうものを創造する天才的なカンの持ち主のようだ。

2005年のJazzTimesのJosef Woodard(ジョセフ・ウッダード)による記事にこんな一節を見つけた。

Taylor had been an admirer of Montgomery’s playing, but he didn’t necessarily admire the guitarist’s presentation up to that point: “I’d been listening to the Riverside recordings and noticing how great he sounded, and how nondescript the context of the environment that he was playing in was,” he says. “Jazz critics have it that you just let an artist like that loose in the studio and it can’t be anything except absolutely marvelous. But nobody listened to it-well, not nobody, strictly speaking.”

(クリード)テイラーは(ウェス)モンゴメリーの演奏に敬意を表していたが、それまでの(Riversideでの)仕事には感心していなかった。「Riversideでの録音は聴いていた。ウェスのサウンドは素晴らしいが、彼の演奏が置かれている環境に全く魅力がないということが気になっていた。きっとジャズ評論家たちは、アーティストをスタジオに放り込んで、好きにやらせておけば素晴らしいものができると信じているのだろうが、そんなものは誰も聴かない。もちろん文字通り一人も聴衆がいないと言ってるわけではないが。」

クリードがVerveとA&Mで、ウェスが他界する1968年までの4年間に録音した12作品は以下の通り:

ちなみに『A Day in the Life』のジャケットは、ヘビーモーカーだったウェスの灰皿の写真だ。彼の心臓発作の原因はあのタバコの量だろうと言われていることと、このジャケット写真との意図しなかった関連が後々まで語り継がれている。この時期のジャケットは写真家Pete Turner(ピート・ターナー)の手による。アルバムとの関連を直感的に写真にしていたそうで、クリードは彼を信用して好きにさせていたそうだ。

クリードとウェス

前述したようにクリードは時代の音楽を知っていた。60年代の白人向け音楽と言えば、テレビのコメディーショーから流れる音楽だ。当時の人気番組は日本でもお馴染みの、『アダムス・ファミリー』や『奥さまは魔女』、『かわいい魔女ジニー』などで、音楽のスタイルはポップなビッグバンドサウンドだ。クリードはそこに目をつけたのだろう。しっかりとビッグバンドのアレンジが施されたジャズ作品を作るためにDon Sebesky(ドン・セベスキー)、Oliver Nelson(オリヴァー・ネルソン)、Claus Ogerman(クラウス・オガーマン)などを雇った。セベスキーは後に、「クリードにははっきりとしたビジョンがあり、自分はそれに従う雇われアレンジャーだっただけだ」と語っている。

しかしここに大きな誤算があった。クリードはウェスが譜面を全く読まないことを知らなかった。最初のスタジオ入りで、ウェスが一生懸命譜面を読んでいるふりをしたが、問題は一目瞭然だったそうだ。そこでクリードがまず考えたのが、ウェスにコンボで好きに演奏させ、その録音にビッグバンドをオーバーダブするという方法だ。そのうちセベスキーが曲の構成を前もって説明し、ウェスはその地図に従ったコンボ演奏をする方法になったそうだ。

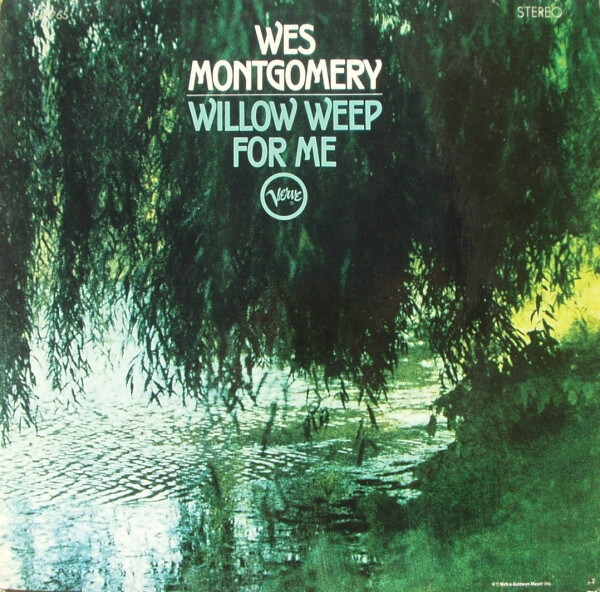

Smokin’ at the Half Note

このアルバムはウェスの重要な代表作とされており、リズムセクションはウェスのお気に入り、1962年のご機嫌なライブ盤『Full House』と同様の元マイルスのリズムセクション、Wynton Kelly(ウィントン・ケリー)piano、Paul Chambers(ポール・チェンバース)bass、Jimmy Cobb(ジミー・コブ)drumsによるライブ演奏で、1曲目のマイルスの名曲、<No Blues>からとんでもない神業的な演奏をお見舞いしてくれる。だが、クリードはこの1曲目と2曲目の<If You Could See Me Now>以外は却下し、残りをスタジオ録音で埋めている。却下された残りの7曲はウェス他界1年後の1969年に、オガーマンのアレンジによるビッグバンドがオーバーダブされて『Willow Weep for Me』としてリリースされ、グラミーを受賞している。筆者はここに収録されている<Impressions>のウェスのソロが大好きだ。手を振れば指先からアイデアが次から次へと流れ出てくるようなソロ。そのウェスはガハガハ笑いながら神業的演奏を存分に披露してくれ、彼の最高にご機嫌な楽しい気分がこちらにもしっかりと伝わって来る。そしてこの曲ではビッグバンドのオーバーダブはない。

話を戻すが、この『Smokin’ at the Half Note』で注目したいのは、クリードはこのアルバムに限りビッグバンドのオーバーダブをしていない、つまりRiversideファンを黙らせることに成功しているということだ。『Willow Weep for Me』でも、また、1966年に録音されたが没後までリリースされなかった『Further Adventures of Jimmy and Wes』もビッグバンドのオーバーダブはかなり控えめで、クリードも売れる音楽とウェスの真髄であるコンボとのバランスを考慮していたのだと思う。

クリードの狙いは、ラジオでかけてもらう音楽の作成だったそうだ。つまり強力なジャズ色を出せば門前払いを喰う。それが、「ああ、ウェスならジャズじゃないからかけよう」と言われるまでの作品を作った。反面ウェスにその設定でライブを強要していない。ウェスとしては、自分の知名度が上がりクラブギグに長蛇の列が出来、昔からの大好きなジャズ演奏を収入付きで続けていられるのだから文句は一つもなかったわけだ。

Goin’ Out of My Head(1966年)

この曲はLittle Anthony and the Imperials(リトルアンソニー&インペリアルズ)が1964年に大ピットさせたR&Bの曲だ。クリードはウェスがこの曲を演奏したらどんなに素晴らしいだろうと思ったが、ウェスがLittle Anthony and the Imperialsなんて聴くはずもない、と悩んだ末、まずオリバー・ネルソンを雇ってウェスを説得したらしい。白人アレンジャーと白人聴衆というコンセプトから、黒人主体に持って行きたかったのではないだろうか。この辺りのクリードの、R&Bが普及し始めた時代に対するアンテナもすごいものがあると思う。この頃からクリードはウェスにもっと要求を出すようになり、アレンジャーはデモテープを作り、ウェスはツアー中にそれを覚えるという作業になった。そしてこの曲に於いては、全てオクターブ奏法で、という指示だった。クリードにとって、ウェスのオクターブ奏法はウェスファンを黙らせる最後の砦のように考えていたらしい。このたった2分13秒のメロディを演奏しただけのトラックは案の定大ヒットし、100万枚を売ってグラミーを受賞した。だが、何と言っても忘れてはならないのがこのタイトルソング以外のトラックだ。ジャズファンを楽しませてくれる名演満載だ。

興味深いのは、このアルバムは全体的にストレートビートの曲が多いことだ。クリードはジャズボッサの仕掛人でもある。ブラジル音楽としてのボサノヴァではなく、良し悪しは別にして、ジャズミュージシャンが想像して生まれたボサノヴァという特異なスタイルが画一したのは間違いなくクリードの功績だ。ちょうどアート・ブレイキー(ディジーではなく)とジャズラテンの関係に似ている。

もう一つのウェス奏法

ウェスの親指奏法とオクターブ奏法に加え、もう一つウェス奏法の特徴がある。コードソロだ。これも親指奏法とオクターブ奏法同様、クリエイティブな動機から生まれたものではない。分析してみると非常に簡単な仕組みだ。だがそのサウンドは特殊で、同じことをすればすぐにウェスの真似に聴こえてしまうようなものなのだ。解説する。

ウェスのブロックコードは実に単純だ。まずウェスの演奏するAマイナーのダイアトニックコードを見て頂きたい。なぜマイナーのダイアトニックかというと、ウェスはメジャーで同じ法則を平行調として応用しているだけだからだ。つまりCメジャーの時にこのAマイナーのダイアトニックコードを弾いているというわけだ。

ウェスのボイシングの特徴はDrop-2と言い、その意味をまず説明する。最初のコードはトップノートがAだ。それに対してA-7のボイシングをすると、下からCーEーGーAとなり、Drop-2とは上から2番目の音、つまりG音を1オクターブ下げるボイシングだ。ウェスは手の形でこれを選んでいる。

次にダイアトニックスケールのボイシングだが、理論に反してこのA-7のコードトーンを単純に展開形として処理している。図に示される①③⑤⑦だ。次に⑵⑷⑹を埋めるにあたり、ウェスは全てをディミニッシュコードで処理している。これは例のシェーンベルク(Arnold Schonberg)が説明するドミナント♭9コードのルート抜きだ。詳しくは本誌No. 269、楽曲解説#58のチャーリー・パーカーの記事をご覧頂きたい。

ご注意頂きたいのは、この最後7番目の展開形だけはA-7でなく、A-/D、つまりA-6のサウンドで、これは単にA-7の展開形としてベース音をEと押さえるのが物理的に難しいからなのだと思う。重要なのは、ウェスは和声理論のダイアトニックハーモニーを使うのでなく、また凝ったコードでアプローチするハーモニーを聞かせるのではなく、ギターをパーカッションのように扱ってグルーヴを出すために用いている。そのために恐ろしく単純なボイシングを用いているのだ。ここで一つ興味深いことがある。普通のコンボでは、ハーモニーはピアニストが支配し、ギターはピアノのコードとぶつからないように注意して演奏しなくてはならないが、ウェスの場合は逆だ。ピアニストに有無を言わさず従わせる。多分それほど考えていないのではないのだと思う。だが、ウェスのやっていることはいつも明確だ。コンピング(伴奏)では特に、彼はビッグバンドのバックグラウンドのイディオムを演奏しており、だからこそリズムセクションはそれに合わせるのが非常に楽なばかりでなく、一緒に思いっきり楽しんで演奏することができるのだ。

<Days of Wine and Roses>

この曲はウェスの1963年作、『Boss Guitar』の3曲目に収録されている。紙面の関係上このアルバムの説明は控えるが、筆者にとってウェスのアルバムはどれをとっても素晴らしく、悪く言えばいつも同じなので、あまりアルバムとして捉えたことがない。反面、今回この記事を書くにあたり、あの曲はどのアルバムに収録されていたのだろう、と迷うことが多かった。ただ一つ言えることは、ウェスには大きく分けてオルガントリオの演奏とコンボの演奏に分けられるが、筆者はどちらかと言えばベースのドライブ感が楽しめるコンボの方を好む。このアルバムはウェスのインディアナポリス時代からの長年の朋友、Melvin Rhyne(メルビン・ライン)とのオルガントリオだ。

なぜ今回思い切ってウェスを取り上げようと考えたか、事の始まりはこの曲をコピーしてみたくなったのだ。シンプルに聴こえるがテクニカルなウェスのコピーは難しい。これはモーツァルトと同じだ。そこで、このゆっくりしたテンポの曲ならもしや筆者にも可能かもしれないと思ったのだ。もし結果に興味のある読者はこちらをご覧ください(YouTube →)。音を取るのは簡単だったが、それを弾けるようにするまでに3日もかかってしまった。まあ、ギターは筆者の本職でないのでどうぞ多めにみてやって下さい。

さて、上述のようにウェスが考えていることは単純だと決めつけていたが、ヘッド(テーマ)のメロディーラインに対するボイシングでは色々面白い発見があった。まずヘッド前半16小節部分の後半、9小節目からご覧頂きたい。ちなみにここでもウェスのDrop-2ボイシングが一目瞭然だ。

コード進行の上段がオリジナルで、下段がウェスになる。まず最初の2小節だ。9小節目ではオリジナルにないII-Vを挿入し、次の10小節目でまたオリジナルにない二次ドミナントを挿入している。これはウェスがよく見せるテクニックで、元々はビバップのボキャブラリーからのものだ。特異なのはE-7(♭5)ではG-7のボイシング、A7(♭9)ではEdim7の展開形、つまり前述したウェス独特の代理コードを使用していることだ。

次に、2段目頭、13小節目が興味深い。上記のII-V挿入の逆で、簡易化している、が、筆者が想像するにこれには理由がある。その直前のコード、C7のボイシングと比べると、変化した音はB♭のみだ。もしオリジナルと同じコード進行を保つのなら、全く同じボイシングを演奏することになり、4小節フレーズの区切り目がつかなくなる。だからカラーを変えるためにBナチュラルに変更する必要があったのだと思う。もちろんウェスは耳が感じるままにそうしているのだと思う。

次の14小節目も興味深い。ウェスはオリジナルのD-7を無視し、G7のボイシングに向かって全く同じ手の形をスライドさせているのだが、理論的には説明が付かないB♭7(モーダルインターチェンジである4度セブンの機能はここにはない)だが、全く違和感はない。ビッグバンドのアレンジなどでこういうテクニックをラインライティングと呼ぶが、筆者は昔から起源はウェスなのではないかと思っている。

さて、17小節目の【B】の頭、つまり【A】の繰り返しに戻るターンアラウンドに当たる16小節目に度肝を抜かれる。ダウンビートのB♭-7は4度マイナーの機能があるにせよ、もっと単純に前のG-7、A-7、その延長としてのB♭-7なのだと思う。つまりターンアラウンドはもう2拍待って、E♭-7/Cだ。このコードは一体どう説明するのか。音符は演奏の便宜上#で書いたので、ここで異名同音として♭に書き直して見てみると、下からCーB♭ーE♭ーG♭ーD♭、これにEナチュラルを挿入すれば完璧なCのオルタードドミナントだ。しかしウェスはこのコードでもっとも重要なEナチュラルをわざと演奏していない。これは多分次のFに戻るときに重力感を持たせるためにG♭コードを想定しているのだと思う。恐るべしウェス。

実はこの3度抜きボイシングがウェスに実に多いことに今回気が付いた。例えばB-7(♭5)で、下からBーFーAーEとボイシングしており、このコードもキャラクターを決定するDが含まれていない。なのに全く不自然に聞こえないのはなぜだろう。それはウェスはここでのコードをFMaj7(#11)と想定して演奏しているので、代理コードとして立派に機能しているからだ。前述の通りこれがウェスのコードの特殊性だ。普通だったら何かかっこいい代理コードを挿入してハーモニーを楽しませようとするが、ウェスにはそんな気は全くない。彼にとってはシンプルがベストであり、手が勝手にそう聞こえるボイシングに動いているのだと思う。

何度も言うようだが、サウンドはシンプルでもその演奏は容易でない。ウェスの凄さは瞬時にコードボイシングを移動することが可能で、そしてフレットミスや弾きミスなど全くと言っていいほど起こしたことがないのだ。しかもこの全てをバンドの様子をキョロキョロ見ながらやってのけるのである。

さて、ヘッドの最後でちょっとした事件が起こる。

赤矢印で示したF/Eコードだ。実際ここでのオルガンのベース音がよく聞こえないので、コード全体はFコードなのかF/Cコードなのか判断がしにくいのだが、ウェスのボイシングがF/Eコードであり、これはハーモニーを破壊するボイシングなのだ。なぜならこの一番下の音であるEと、一番上であるFとの間に短9度の音程が出来、この音程はそのコードのキャラクターを破壊するほど強い不協和音を生む。ジョン・スコフィールドはこれを逆利用し、この音程を多用して調性を不明確にすることに成功したわけだが、この手のバラードでそんな不協和音はあまりありがたくない。蛇足だが、念のために言及しておくと、この法則には唯一例外がある。それはドミナントコードであった時だ。ドミナントが必ず含むトライトーンの音程は全てを支配するほどの力を持っているので、短9度の不協和音などに左右されないのだ。と、言っても、ビバップのしきたりで言えば、この短9度のボイシングを展開形にして長7度に変更して無駄な不協和音を避けるのが通常の演奏方法だ。

さて、筆者がこのウェスをトランスクライブしていて、ここにたどり着いた時に思いっきりひっくり返った。アボイド音などに敏感な筆者の耳に、なぜ今までこの破壊音が聞こえて来なかったのだろう。このアルバムはもう何百回と聞いているのに、だ。その理由がわかった。一つ前のコードがCのサスペンションになっており、解決するためのE音がない。だから次のコードでサスペンドしたF音がE音に下がる必要がどうしてもあった。つまりウェスのボイスリーディングとしてはサスペンドしたF音がそこに留まることを許さなかったのだと思う。また、聞き手にとっても、このFからEへの動きにあまりにも必然性があり、おやっ、と思っても聞き流してしまう。こんなこと凡人がやったらただ恥ずかしいサウンドにしかならないと思う。

これに続くターンアラウンドが面白い。どう考えてもウェスはF/EーA♭-7ーD♭7ーG♭7という動きを考えてのラインなのだ。前述の14小節目同様、33小節目のFMaj7に解決するためのSubstitute DominantであるG♭7を設定し、それに向かっての進行を考えてのラインだ。ここで注目すべきは、メルビンが弾いているコードと全くぶつからないでこれを成し遂げていることで、これはもう野生の勘としか言いようがないのだと思う。それにしてもなんて素晴らしいラインの運びなのであろうか。美しい。

最後にウェスのソロの一部をご披露する。解説など必要ない。ともかく美しいのだ。全てコードに当てはまった音使いだが、ジョー・パスなどが解説するような押さえるコードから発生する地図で音を選ぶのとは全く違い、レスター・ヤングのようにコード進行を超えたところで横の流れでメロディアスなラインを作って行く。なんて美しいフレージングなのであろうか。パット・メセニーは確実にこの影響を受けている。6本の弦を飛び回るのでなく、出来るだけ1本の弦でソロを形成しようとするコンセプトが同じなのだ。

筆者にとってのウェス

ウェスは創造性を追求してあの唯一無二のジャズのスタイルを世に残したのではない。彼はチャーリー・クリスチャンをコピーしているうちに知らずと特異な自分のスタイルを完成させてしまい、そして純粋に演奏を楽しみ、自分でも気がつかないほどの驚異的な才能をもって歴史に大きな刻印を残した。筆者としてはそれが羨ましてしようがない。毎晩楽しくジャムっていられたらどんなに幸せだろうかと思うが、クリードの言う通りそんなものを誰もわざわざ聴いてはくれない。今の時代ではなおさらだろう。そしてマイルスの教えに従うなら、進化しない音楽はジャズじゃないし、やはり自分は進化する音楽を創り続けたいと思う。一つには筆者の楽器、フルートというのはなかなかジャズギグに雇われる楽器でないということもある。一つには、筆者は作曲活動を自己顕示の方法として博士号まで取得したということもある。

それにしてもウェスは語りつくせないほどすごい。あのグルーヴといい、あのラインといい、あのソロの組み立て方といい。そうそう、彼は曲の構成やコード進行など、一旦決めてしまうとあまり変更をしない。ソロの組み立て方も、シングルノートからオクターブ、そしてコードソロという流れがほとんどだ。しかし復刻版などで同じ曲の別テイクを聴くと、そのソロの内容の違いに驚かされる。あれはアイデアを出しているというよりは、もう身体が勝手に反応しているのではないか。ウェスがやりたいのはかっこいいソロを取ることではなく、きっと純粋にグルーヴを楽しみたいのだ。そこに強く共感する。

そんなウェスだが、1967年のダウンビートのインタビューで、あなたが五つ星を与えるジャズアルバムは何ですか、という問いに対しこう答えている。

“…that’s pretty weird-can’t think of any five-star records! Oh, this new thing by Miles, Miles Smiles, Now that’s a beautiful thing. He’s beginning to change his things all the time, but he hasn’t gone all out, and Wayne Shorter’s playing a little different. It’s nice….”

むう、5つ星のアルバム、思いつかないなあ。あっ、マイルスの新譜、『Miles Smiles』、あれはすごいよ。マイルスはいつも変わり続けるけど、どんなに変わっても彼の真髄からは決して外れないんだ。Wayne Shorter(ウェイン・ショータ)のプレイも普通じゃないぜ。なかなかイカしてる。

最後にJazz Icons DVDからの一コマをご紹介する。ウェスがオランダに行った時のセッション風景で、ジャムセッションをテレビ中継したような場面だ。ちなみにドラマーはなんとHan Bennink(ハン・ベニンク)だ。ウェスが次はこれをやろうと言ってメロディを弾き始めるが、その曲、<The End Of A Love Affair>のタイトルを知らない。ピアノとベースのJacobs兄弟ももちろんその曲を知らないのでウェスがその場で教えることになる。この様子が実に面白いのだ。是非お楽しみ頂きたい。

Oliver Nelson, Charlie Christian, チャーリー・クリスチャン, Orrin Keepnews, オリン・キープニュース, Verve, Riverside, The Mastersounds, Don Sebesky, ドン・セベスキー, Jazz Icons, オリヴァー・ネルソン, Claus Ogerman, Paul Chambers, ポール・チェンバース, Little Anthony and the Imperials, リトルアンソニー&インペリアルズ, Goin’ Out of My Head, Melvin Rhyne, メルビン・ライン, ハン・ベニンク, Miles Davis, マイルス・デイヴィス, パット・メセニー, マイルス・デイビス, ジョン・コルトレーン, クリード・テイラー, Jimmy Cobb, ジミー・コブ, john coltrane, Han Bennink, Wes Montgomery, ウエス・モンゴメリー, Creed Taylor, ウィントン・ケリー, Wynton Kelly, クラウス・オガーマン, Pat Metheney