Hear, there & everywhere #31 追悼 佐藤秀樹 (1933~2021)

text by Kenny Inaoka 稲岡邦彌

ジャズ評論家の佐藤秀樹さんの訃報が届いた。8月25日に都内の病院で息を引き取られたとのこと。ビジネス書でおなじみの出版社ダイヤモンド社に勤務されていたから勤務地の近くに戻られたのだろうか。個人的な付き合いはなかったが現役時代に解説執筆などでお世話になった。突然日中に社に姿を見せられることもあったので驚くと、「広告営業だから出社して皆に顔を見せておけば外に出て何をしてもいいのですよ」と、悪ぶって見せたりもした。新宿のジャズカフェ「DUG」でお目にかかることが多かったが最後にお会いしたのは渋谷の大和田の通りでばったり。佐藤さんの人生の哀感が滲む文章が好きだったので「悠さんとJazzTokyoというwebマガジンを始めたのですが、何か書いていただけませんか」と声をかけてみたところ、「いやあ、もう書くことは卒業しました。今はもっぱらビデオで映画を観てますよ」という返事だった。大学の同窓だったが後輩に対しても丁寧な言葉遣いをする先輩だった。2019年に日本ジャズ音楽協会の「ジャズ協会長賞」を受賞された、というのが近年耳にした消息だった。長年にわたってジャズの普及に貢献された(70年代にはジャズ喫茶でレコードコンサートも担当、晩年はホットクラブの会長を全う)功績で、懇意にされていた写真家でDUGのオーナー中平穂積さんやジャズ喫茶ベイシーのオーナー菅原正一 さんとの同時受賞は殊の外の喜びだったに違いない。大変な愛妻家だったので奥様と喜びを分かち合われたのではないだろうか。

同窓同期(と聞かされていたが、この記事を書くにあたって実際は佐藤さんが1933年生まれ、悠さんは1937年という事実が判明した)の本誌悠雅彦主幹とは生き方はそれぞれだったが、気心の通じ合う仲だった(悠さんからはよく「最近、佐藤さんに会った?」と聞かれることがあった。その悠さんも佐藤さんの翌年2020年にジャズ協会長賞を受賞)。1975年に悠さんが一大決心をしてレーベルWhyNotを立ち上げ(ぼくが共同プロジェクトのレコード会社担当ディレクターのひとりだった)、リーフレットに掲載する対談の相手に悠さんが指名されたのが佐藤さんだった。親友とはいえ、音楽嗜好の大きく異なる佐藤さんだったが、佐藤さんはしっかり事前勉強を済ませて対談に臨まれた。対談を再録したいと思う;

WHYNOT 対談(於:新宿ニューダグ)ホワイノットあれこれ

●

レーベルの発想を大げさに考えれば

佐藤:ホワイノットは、ウォルト・ディッカーソンに始まる第1期が7枚、ジョー・リー・ウィルソンに始まる第2期が10月録音の辛島文雄のセカンド・アルバムを入れて9枚ですね。すでにレーベルとしてひとつの内容的なものを出てきたし、内容はおのずと演奏、作品そのものに現れているので、いまさらそれを言葉で語ることもないと思うんですが...まあ、この機会に、もう一度、言葉の上で確認しておこう、ということですね。

内容を大別しますと、ウォルト・ディッカーソンのように過去にある程度紹介されたミュージシャンを再発掘するのがひとつ、それと、「AIRエアー」のように初めてレコーディングの機会を与えて紹介するもの。3番目が、サイドメンとしては使われたことがあるが、初めてリーダーに立てて全貌を探ろうとするというもの。ジョージ・ケイブルスなどがこの例ですよね。

内容的にそのように大別されるものの、ひとつ共通していえることは、いままでのレーベルにない新しい斬り込み、というか非常にクリエイティヴな創りかたをしていると思うんですが。そもそもホワイノット・レーベルの誕生自体、悠さんの個人的な発想から生まれたと聞いているんですが、そこのところを少し。

悠:えゝ、たしかに個人的な発想というか...向こうには実力がありながら認められない人がいるし、向こうのレコード産業そのものがメジャー志向でね。その産業システムと結びつかないと世の中に出て行けないという、アメリカ独特のシステムであるわけですね。

そして、こぼれ落ちた人の中にまったく優れた人がいないかというと全然そうではない。われわれ、アメリカにおけるジャズというものの在り方をみるとね。そういう人たちをつかまえないと、逆にジャズというものの今後の発展、あるいは現在の在り方というものがつかめないという気がするわけです。

まあ、ふりかぶって大げさに考えるとそういうことなんですけど、僕個人としては、ここ数年アメリカに行っていて、どうしてこういう人はレコーディングのチャンスがないのかという疑問が、いくつかあって、そういうミュージシャンのチャンスがないのかという疑問が、いくつかあって、そういうミュージシャンをレコーディングしてみたら面白いんじゃないかというのがひとつの発想ですよ。

●

基本的にはミュージシャンにすべてを任せる

佐藤:アルバムを聴いてみますと、それぞれミュージシャンの核心を記録していると思うんですが、なかにはディッカーソンのように少しまとまりの良くないものもあるような気がする。全体を振り返った場合、自分の意図が出たものと、あるいは出ないものがあったかも知れない。そのあたりはどうですか、正直なところ。

悠:それは非常に難しい問題ですね。僕は基本的にはミュージシャンにすべて任せるんです。ただし、どの場合でもレコードとして商品化して市場に出すことを考えると、必ずしも適当でない部分がなくもない。そのあたりをよく話して理解してもらってからこちらの希望を入れてもらう程度のことはしましたけどね。

佐藤:ディッカーソンの場合、十数年ぶりのレコーディングということで、今まで抑えていたものが一度に出てしまってまとまりに欠けてしまったんじゃないか、という気もします。ある意味ではそれも面白いといえるんですが...。

悠:ディッカーソンを第一に録ったのは、僕が個人的に彼の人間性にひかれていたからなんです。会ったことはなかったから作品を通してね。会ったとたんにレコーディングの話がまとまって、内容は彼に一任した。プランを練りに練っていいものを創りあげようというプロセスはなかったわけです。

●

ジャズ・ファンは新しいところに耳を傾けなければ

佐藤:“幻の名盤”の再発掘者みたいに思われている僕がホワイノットのチラシの推薦文を書かせてもらったのはおこがましい限りなんですけど、僕自身、ホワイノットの精神に心から共鳴したからなんです。他でも書いたんですけど、ジャズ・ファンというのは新しいところに耳を傾けなければならない。

こういう方向はいいし、と同時にまったく新しい未知の可能性を発見していくというのは非常に難しい作業ですね。たとえうまくいっても、日本のジャズ・マーケットではなかなかそれがセールスに結びつかない傾向がある。“日本人好み!という言葉よく使われるんですが、ファンの受け取り方が偏り過ぎていると思うんですよ。

悠:そうですね。

佐藤:新しいものしか聴かない人がいたり、反対に新しいものには一切耳を貸さないファンもいて、そのバランスが良くないんです。

悠:ですから、テッド・カーソンを録ったものなどは、そういうギャップを埋めたいという意図がなかったといえばウソになる。

佐藤:そうでしょうね。ウォルト・ディッカーソンとか、テッド・カーソンとかは、おそらくそういう橋渡しをしてくれそうな気がする。ほんとうにいいものは、古いも新しいも無いはずなんですけど、聴き手にそういう偏見があるからつらいところですね。

僕自身、“幻の名盤”の発掘の扇動者みたいに思われているんですけど(笑)、できるだけ新しいものも聴いてバランスをとるように心がけてはいるんです。もっとも、つねに、先走りすることだけは避けようと思っていますが...。

●

批評活動の一環として

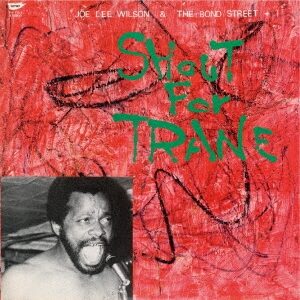

佐藤:話はまったくとぶんですけど、第2期のジョー・リー・ウィルソンからジャケットがガラリと変わりましたね。

悠:そうなんですよ。

佐藤:これはどうしてですか。

悠:第1期のジャケットについてはいろいろ批判がありましてね。われわれ自身、あれがベストの形だとは思ってなかったんですが、ミュージシャンの精神と、僕がこういうプロデュースしてゆく上での気持ちの在り方をジャケットの上でも表現してみようと、ということで始めたんですが。統一パターンにすると、やはりどのレコードも同じに見えるという欠点があるんですね。それに、新人や再発掘ミュージシャン、リーダー・デビューするミュージシャンなどがほとんどで、ファンに馴じみがない。そういうミュージシャンはーーージャズはヒューマンな音楽ですからーーージャケットに顔を出すのがファンにとっても親切ではないか、という意見が多かった。

佐藤:第2期から一作一作変わったわけですけど、基本線は..。

悠:変わらない。赤、黒、緑の3色をアイディアというか、デザインの中に消化しながら使っていくということで進みました。ところで、批判のひとつにーーーひはんといえるかどうかーーー僕のような立場にいる者がレコード制作に手を出すのはどうか、というのがあったんですが...。

佐藤:僕の意見では、批評活動の延長として、ひとつの創られたものに対する価値判断を下すという行為と、自らひとつの作品、新しい価値を創り出す行為が矛盾するとは決して思えませんよ。向こうでも、ナット・ヘントフみたいな人が何年も前からやっていますし、精神としては何ら矛盾はしないし、僕にとってはむしろ非常にうらやましいことですよ。

悠:僕も向こうで、レナード・フェザーのような体制派から、ピーター・オッチオグロッソのように最近出てきた新しい人など、かなりの批評家、評論家、ジャーナリストに会って話をしましたけど、そういうことについて批判的なことをいう人はひとりもいなかったですね。むしろいろいろ紙面や電波を通じて、こういう良心的なレーベルがあると紹介もしてくれましたし、まあ文化の違いもあるんでしょうけど。自分がまったく気にしていなかったことだけに、ジャズ・ファンがとまどっていると聞かされた、少なからず驚きました。

佐藤:ホワイノットから登場したヘンリー・スレッギルやチコ・フリーマンらの若い人を聴いていえることは、彼らが60年代のフリー・ジャズと違い、ジャズやブルースの伝統を踏まえ、消化した上で、独自の音楽を創り上げているということで、これは今後のジャズを考える上で、非常に重要だし、また心強く思える点だと思います。いろいろ大変だとは思うのですが、頑張って続けて下さい。

悠:ほんとうは佐藤さんのようにお金をたくさん持っている人がやってくれるといいのですが...(笑)。

佐藤:冗談でしょう。僕はホワイノットのレコード買うだけで精一杯ですよ!

(大笑)

♫ WHYNOT レーベル・カタログ

https://www.discogs.com/ja/label/156349-Whynot