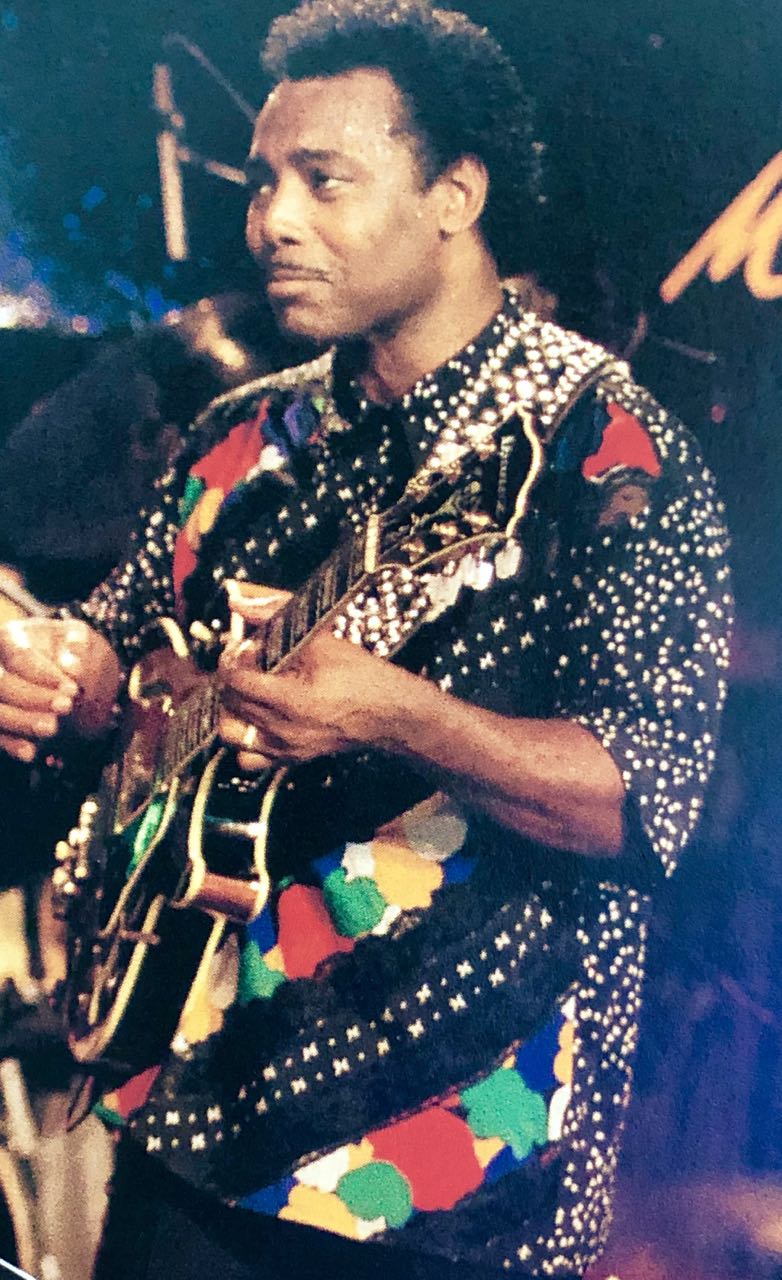

ジャズ・ア・ラ・モード#26. アフリカン・ファッションに身を包んだジャズ・ミュージシャン達

26. Jazz musicians in African fashion: text by YokoTakemura 竹村洋子

photos:The World of Jazz by Rodney Dale, New Port Jazz Festival by Gold Blatt 1977, A Century of Jazz by Roy Car 1977, Over Time by Milt Hinton, Pintrest より引用

1950年代から1960年代にかけ、アメリカ合衆国で人種差別が元で起こった多くの事件をきっかけに始まった公民権運動は、人種差別に対する世論の反発や多くの政治家達による支援により運動家達を勇気付け、マーティン・ルーサー・キング牧師のリーダーシップによる1963年の『ワシントン大行進』で最高潮に達した。1964年に『公民権法(Civil Rights Act of 1964)』が制定され、アメリカの歴史の中で続いてきた法の上での人種差別は終わりとなる。

このコラムの#23. アビー・リンカーンのブラックでも触れたが、1960年代後半から1970年代にかけ、アメリカのジャズ・ミュージシャン達のファッションにも変化が見られ始める。多くのアフリカン・アメリカンのミュージシャン達が露骨にアフリカン・ファッションを身に纏ってステージに立つようになってきた。

ファッションの歴史はシーズンごとに変わる流行の歴史でもある。流行は時代の反映が人々の生活の中に入りこみ様々な形で現れる、その一つでもある。多くの人々に共有される価値観や社会的現象であり、価値観の象徴や特性とも言える。

女性のファッションでいうと、1950年代はクリスチャン・ディオールのニュールックに代表されるラインの時代があり、1960年代はクレージュやマリー・クアントといったデザイナー達によって新しいシルエットやミニスカートが発表され、よりカジュアル感が増してきた。(#13 女王達のファッション:エラ・フィッツジェラルドとサラ・ヴォーン参照)

また、1950年代から若者を中心に始まったカジュアルファッションは、時の経過と共に、更にポピュラーなものになっていった。

そして、その流れは1970年代に入ってから大きく変化する。男女問わず『ファッションの多様化』の時代が始まる。プレタポルテのファッションも徐々に変化し、デザイナー達も思い思いのコレクションを発表し、買い手も好きなデザインを選んでいくようになる。

そんな多様化していくファッションに先駆け、ファッション界に君臨していたのが、日本人デザイナーの高田賢三(1939~)だった。高田賢三の服は西洋の服にはないものがあった。色合わせ、モチーフ合わせ、重ね着など、服そのものより『コーディネート』という事が重視され、ファッションの流れが急速にカジュアル化して行く中、『エスニック・ファッション』の大きな流行を引き起こした。

『エスニック』というのは『民族的な』という意味で、主としてユダヤ教、キリスト教以外の民族調ファッションを指す。この時代、同時に流行った『フォークロア』も『民族調』と訳されるが、『エスニック』の方がさらに土着的な意味合いが深い。高田賢三のファッションに例えると、日本からペルー、中国、インド、エジプトそしてアフリカから影響を受けたファッションの話題を毎シーズン提供していた。

アフリカのファッションは、アフリカ人達が身に纏う『布』に特徴がある。

元々は言葉を必要としないコミュニケーション手段の一つとしてデザインされた経緯を持ち、特に儀式やハレの場面に、この隠されたメッセージを持つ独創的なデザインの布が着用されていた。

東アフリカ沿岸部(現在のケニア、タンザニア)ではアラビア、ペルシャとのインド洋交易が発達するに連れ、紀元800年代前半にはムスリムの商人達がこの地域を訪れた記録もあり、イスラム文化も900年頃までには伝播したと考えられている。1500年頃にはこれらの地域には、アフリカ文化を土台としたイスラム文化が混じり合ったスワヒリ文化が出来上がった。この頃には男性も女性も、絹や木綿に金をあしらった豪華な衣服を纏っていたようだ。男性はマントと腰布を着用し、身分の高い人達と最下層の人達では身につける布の数や素材が違っていた、という記録もある。

東アフリカの布は『カンガ(スワヒリ語で“布”の意味)』や『キテンゲ』と呼ばれるパネル状の1枚布としてデザインが完成されているのが特徴。1900年代以降、スワヒリ女性の間でよく着用されるようになり、徐々にアフリカ内陸部に広がって行った。同時にインドからの輸入品も大変人気があった。

サハラ以南のアフリカにおける布の起源は明らかにされていないが、900年頃には西アフリカ各地で木綿の織物が作られており、1000年代半ばのガーナ王国では木綿織物が貨幣としての役を担う事もあり、大変な貴重品で特権階級や限られた人達にしか着られなかったようだ。

現代のアフリカの布は、大きく『織物』と『染物』、そして『アップリケ』を施したものに分けられ、それぞれに特徴がある。

『織物』は一般的に平織りで、染色を施す事が多いが、緯糸を浮き織りにしたものや、綴れ織りなどいくつかの技法がある。織り方で独自の文様を出し、その部族の特徴としたものが多い。西アフリカのガーナ、トーゴなどで見られ、ガーナの『ケンテ』と呼ばれる布は良く知られている。

『染物』の起源は、植物や鉱物の天然染料が用いられた泥染めから始まるが、現在では『タイ・ダイ』、『アフリカン・ワックス・プリント』と言われるものが主流になっている。色の鮮やかさや幾何学的な柄も大きな特徴である。

『タイ・ダイ』は文字通り、『タイ=tie=縛る』と『ダイ=dye=染め』のことで、布を縛って染色していく。インドネシア、インドからアラビア半島経由で伝わってきた絞り染めで、縛り方の違いで、柄を組み合わせたり、色を重ねたり、多くの技法がある。西アフリカでは藍染めも多く見られる。

『アフリカン・ワックス・プリント』はインドネシアのジャワ更紗に見られる伝統的な『ろうけつ染』に由来している。模様部分を蝋(ワックス)で防染し染色する。1800年代に入ってから、アジアと西洋との文化、産業が融合してオランダで生まれ、主としてオランダ、イギリスで生産されたものだ。

東アフリカの1枚布とは違い、連続柄のいわゆる『布地』である。1900年代末にはゴールド・コーストに持ち込まれた。厳密に言うとアフリカ独自の布ではないとも言われているが、時代の経過と共に、よりアフリカ諸国に好まれるデザインが生産されるようになり、アフリカに於いても独自の発展を遂げ始め、より洗練されたデザインへとなっていった。

1960年以降は多くのアフリカ諸国がヨーロッパ諸国から独立を達成したことから、染織業者はより安価な布の供給を目指して行った。『ろうけつ染』からデジタル・プリントへと移行し、『ファンシー・ファブリック』と呼ばれるアフリカのワックス・プリントの新商品を生産するようになった。1960~70年代には日本でも生産されていた。現在では、世界中に出回っているアフリカン・プリントのほとんどがファンシー・ファブリックだ。ろうけつ染めに比べると、強度があり色鮮やかで安価なことから人気がある。

『アップリケ』はガーナ、ベナンからカメルーンなどの国でアップリケを施した布を作る民族が多く住んでいる。織物や染物よりも自由な色使い、デザインが可能で、民族の宗教、歴史、物語、動物、自然物、などが表現されていることが多い。

アフリカの布は、それぞれの国や地域、部族を特徴付けたデザイン、カラーで生産され、西アフリカ全域、特にゴールド・コースト地帯(註1)の物は1500年頃から1800年代初頭まで、ここから多くの黒人奴隷が新世界に売られて行ったこともあり現在でも多く見られる。

アフリカ大陸は北部は非常に乾燥したサハラ砂漠で、赤道付近は広大な熱帯雨林が広がる。その広大な地には数多くの部族が住んでおり、部族の数だけ布のデザインがあるとも言えるかもしれない。それぞれの布は固有の名称を持ち、アフリカ人部族を象徴するものでもある。アフリカの布は、イスラムやアラブの文化、植民地時代の奴隷売買も含めた西洋との交易、東洋の文化との融合など様々な歴史上の事柄に大きな影響を受けており、人類の膨大な歴史が刻まれている。

(註1)ゴールド・コースト地帯(黄金海岸:西アフリカ、ギニア湾の海岸地帯、ギニア、ガーナ、トーゴ、ベナン、ナイジェリア、カメルーン、コンゴ共和国、ガボンなど。現在ではGold Coast Jazz Festival が行われている)。

1970年代以降、デザイナー達の手にかかったアフリカン・ファブリックは、ファブリックの鮮やかな色使いや柄を生かし、デザインは凝ったものではなく、シンプルなチュニックシャツやドレス、巻きスカート、幅広のパンツなど、コーディネート自在な単品アイテム中心に展開されて行った。

帽子やアクセサリーも、アフリカン・ファッションには重要なアイテムである。アフリカの帽子の文化は古く、現在に至るまで根付いている。女性のターバンや、特に北アフリカに多いイスラム教徒の男性の『クフィ』と呼ばれる帽子はポピュラーなものだ。

ジャズ・ミュージシャンでアフリカン・ファッションの装いをしている人というと、最初に思い浮かぶのがディジー・ガレスピー(1917~1993)だ。1940年代に<チュニジアの夜>や<マンテカ>といったアフリカン・ナンバーを創り、1947年から1950年まで存続した第2次ビッグバンドでは、ラテンのリズムを取り入れたアフロ・キューバン・ジャズなるものを勃興させた。更にビッグバンド・ジャズに限りない情熱を注ぎ、その華々しい活躍はよく知られるところである。

ガレスピーはサウス・カロライナの生まれだが、キューバのハバナに初めて行った時、サウス・カロライナの黒人達が着る服の生地とキューバ人達の着る服の生地がよく似ていることに気づいたらしい。キューバの黒人達はほとんどがアフリカのゴールドコースト出身である。

ガレスピーがアフリカにこだわるのは、曾お祖母さんがアフリカの酋長の娘で、白人に囚われてアメリカに奴隷として連れて来られたが、その後白人の家の子供達を立派に育てた大変な働き者だったことを誇りに思っているからだ、という。(岩波洋三氏、1991年のインタビューによる)

1956年、アメリカ国務省がバックアップした海外ツアーを行ったジャズ・ミュージシャンの第1号となったガレスピーは、親善大使として中近東の国々、イラン、レバノン、シリア、パキスタン、トルコ、ギリシャなどへ行った。この時は、ほとんどがイスラム国だった。その後、南アフリカに行っている。異国で民族衣装に身を包んだ人達を見て、インスパイヤーされるものがあったに違いない。

ガレスピーは1940~1950年代中頃までは、バップスタイル・ファッションだった。(#11 ディジー・ガレスピーのバップ・スタイル 参照)

最初の海外ツアー後、それまでトレードマークだったベレー帽が、中近東~北アフリカでよく見られる『クフィ帽』に変わって行く。中近東のどこかのバザールで見つけ、「あ、これクールじゃん!気に入った!」といった感じで買ったのかもしれない。

ガレスピーのアフリカン・ファッションは、1970年代頃から特に晩年1980年代から最晩年に於いても多く見られ、全身華やかなアフリカン・ファブリックに身を包んだガレスピーは、彼の演奏と同様に熱気とエネルギーを感じる。ディジーがアフリカン・ファッションで登場するのは、アフリカへの想いが一際大きかったからだろう。

1960年代は多くのアフリカ諸国が独立をした。マルコムXが提唱した『アフリカ回帰』は、1960年代後半から1970年代にかけ、様々な形で実践されて行った。自分のルーツがアフリカンであるという事を見かけからも肯定するように、黒人達はアフロヘアにしたり、アフリカン・ファブリックのファッションを身に纏うようになる。アフリカン・ファッションはかなり政治的な要素が強いものにもなり、特に公民権運動家達は真っ先に着始めた。マックス・ローチ、アート・ブレイキー、フランク・フォスターなど多くのジャズ・ミュージシャンも達も同様であった。

女性のアフリカン・ファッションの極みは、ニーナ・シモン(1933~2003)だろう。全身、アフリカン・ワックス・プリント柄のドレスに同柄のターバンで頭を高くした姿は強烈な存在感を表している。鮮やかなカラーは美しい黒い肌に映える。高く盛ったヘアスタイルはアフリカ女性独特のものでもある。

彼女はジャズ、ブルース、ゴスペル、R&Bなどのシンガー。ソングライターであると共に正真正銘の公民権運動家だった。1964年に発表した<Mississippi Goddam>は最初の公民権ソングと言われるようになった。彼女のアフリカン・ファッションは、まさにアフリカ女性そのものであり、トレードマークにもなり晩年までその姿が見られる。

また、サラ・ヴォーンも1970年代頃からアフリカン・ファブリックのムームーのようなドレスを好んできていた。

1970年代に入ると、冒頭で述べたようにファッションの多様化と共に、アフリカン・ファッションはエスニック・ファッションの流行の一部として全世界の若者達中心にさらに広がっていった。日本でも流行した。

1980年代~1990年代になると、アフリカン・ファッションは特にアヴァンギャルドなフリージャズ系のミュージシャン達に多く見られるようになる。ファラオ・サンダース、アート・アンサンブル・オブ・シカゴのメンバー、デューイ・レッドマン、ジャズ・シーンにおけるファッション・リーダー的存在だったマイルス・デイヴィスなど。モチーフ自体も他のエスニックとミックスしたり、かなり現代的にアレンジされているものが多くなってきた。

蛇足だが、マイルス・デイヴィスに関しては、この頃マイルスはシシリー・タイソンというモデル出身の女優と結婚していた(1981~1988)。彼女はアレックス・ヘイリー原作、クインシー・ジョーンズが音楽を担当した、黒人奴隷の問題を描き社会現象とも言えるような大反響を巻き起こしたテレビ映画『ルーツ、Roots : The Sega of an American Family』(1977)の中で主人公クンタ・キンテの母親役として登場している。当時、マイルスの服はシシリー・タイソンが調達していたようなので、彼女からの何らかの影響もあったかもしれない。

本来、『民族服』は『都会的なファション』とは対極にある。西洋のファッションが中心となる現代に於いて、ここに挙げたアフリカ人部族の末裔でもある『敢えて民族服を着るミュージシャン達』と、日本やヨーロッパで『一時的な流行として捉えて着る人達』とは、『アフリカン・ファッションでいることの意味合い』は確実に違うだろう。

私個人としては、ファッションは自己表現や時代の反映、と言ってもイデオロギー一色なものでなく、もっと夢や希望、現実とかけ離れた世界に身を投じたり、楽しいものであって良いと思う。イデオロギーの表現であることも、一時的な流行に乗ったものであってもどちらも否定しない。

現在、アフリカン・ファッションは、ファッション小物やインテリアまで広がっていることからも解るように、1960年代以降、現在に至るまで多くの人々に支持されている、それだけ魅力的なファッションという事なのだと思う。

*残念ながら、アフリカン・ファッションで演奏するミュージシャンの映像はあまり残されていない。

ニーナ・シモン<Wild Is The Wind >Live In New York 1964

アート・アンサンブル・オブ・シカゴ<Ohnedaruth> Berlin Jazzfest – 1991

デューイ・レッドマン

<The very thought of you > Chivas Dewey Redman Quartet :Jazz Festival 2002

*参考文献

Jazz A History of America’s Music: Geoffrey C Ward & Ken Burns 2000

The World of Jazz: Rodney Dale 1980

New Port Jazz Festival: Gold Blatt 1977

Azalai アート&ファブリック

カンガを主張する布:織本智恵子