ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #79 Brad Mehldau <Tom Sawyer>

今まであまりブラッド・メルドー(Brad Mehldau)は聴いていなかったのだが、何か面白い新譜はないかと探していた時に偶然出会ったこのアルバム、この3月17日にリリースされた『Jacob’s Ladder(ヤコブの梯子)』にはぶっ飛んでしまった。何から何まですごいのだ。このアルバムは何度聴いても新しい発見があるような気がする。アルバム全体にはっきりとテーマがあるので、今回も楽曲解説というよりアルバム解説になりそうだ。ご了解頂きたい。

メルドーと言えば、ピアノトリオとソロピアノで斬新なアイデアと超絶技巧とリリカルな演奏とで有名だが、ラリー・グレナディア(Larry Grenadier)とホルヘ・ロシー(Jorge Rossy、日本ではジョルジ・ロッシ)とのメルドーのピアノトリオは、筆者が普段好んで聴く、タイム感を楽しませてくれるタイプではないので、何枚か持ってはいるものの聞き込んだことがなかった。今回メルドーを知るために彼のインタビューを探していたらこんな映像に出会った(YouTube→)。彼はウェス・モンゴメリーを敬愛し、ウェスのフレーズを必ず織り込めてソロを取ると語り、ウィントン・ケリーやマッコイから強い影響を受けたと語り、さらにダイナ・ワシントンのような歌手を聴き込んでいると語っているのだが、ここで興味深い発言をしている。ピアノは歌手に勝てない。音を延ばすこともベンドすることもできない。だからそれをカバーするために色々なアイデアに挑戦するのだ、と言うのだ。そう言えばメルドーの得意技の一つに左右の手が全く違う拍子になるという離れ技がある。アイヴズ(Charles Ives)のアイデアを思い出す。そう、メルドーはデビュー当時から超絶技巧で一世を風靡したのだった。

ブラッド・メルドー音楽の多面性

筆者にとって不幸だったのは、メルドーのピアノトリオとソロピアノが有名すぎて彼の別の姿を全く知らなかったということだ。1995年に正式デビューしたその7年後、2002年に発表された『Largo』から始まる、シンセサイザーやサンプラーやシーケンサーの驚くほど優れた活用法と、バックビート寄りの音楽のことだ。もしこの一連のアルバムを知っていたならメルドーにもっともっと興味を持っていただろう。そう、メルドー、実は音源処理オタクだったのだ。これは全く予想外だった。

この『Largo』、1曲目からMatt Chamberlain(マット・チェンバーレイン)の気持ちよくグルーヴするアメリカンポップのバックビートに乗って、メルドーはご機嫌なソロを堪能させてくれる。しかもジャズトリオで聞かせたような肩の張ったものではなく、美味しいスイング感満載なのだ。一瞬同一人物かと耳を疑う程だった。2曲目はメルドーのピアノトリオ音楽の延長だが、長さは3分強と短く、しかも前半はピアノにEQ処理がしてあってなかなか効果的だ。アイデアがすんなりこちらに届く。そう言えば、アルバム全体を通してメルドーのオーケストラ譜面も彼のアイデアがはっきり聞こえ、これも意外だった。そして3曲目はご機嫌なGoGoビートで、メルドーのソロのスイング感も半端ない。え?これがメルドーだったの?5曲目は筆者もレパートリーにしている「レディオヘッド」の名曲、<Paranoid Android>なのだが、これがもう開いた口が塞がらないほどすごい。リズムパターンのアイデアからメルドーのグルーヴゴリゴリのソロまで、何から何まですごい。震えが来るほどだ。

色々と読み漁っているうちにわかったのだが、メルドーは見かけより若く1970年生まれ。フロリダ生まれの彼は医者の父親とホームビルダーの母親をもち、NYCの大学に入るまでコネチカット州の裕福な白人地域で育った。家にはいつもピアノがあり、10歳でクラシックの先生に着くまでポップスを耳コピーしていたらしい。だが、彼の音楽の原点は、なんとプログレッシブ・ロックだったらしい。今回取り上げる『Jacob’s Ladder』に筆者が強力に引き込まれたのは、多分メルドーのプログレッシブ・ロックに対する思いが伝わって来たからだ。

筆者が考えるところの、メルドーがこのアルバムに至る経緯を辿らせてくれるアルバムを抜き出してみた。『Largo』に続き、『Mehliana: Taming the Dragon』(2014) と『Finding Gabriel』(2019)だ。この3枚とも彼のピアノトリオの音楽から遠いところで彼のやりたいことがハッキリと形成していく過程が聞こえる。つまりそれは、例えばパット・メセニー(Pat Metheny)との2つのアルバム(2005年)や、大きなプロダクションのヒット作で、GoGoビートやDnBビートを多用している『Highway Rider』(2009年)でさえも彼のピアノトリオ音楽の延長と聞こえ、そこからは遠く離れた音楽という意味である。また、これらのアルバムは彼のプロダクションに対する並はずれた才能も聞かせてくれる作品群だとも言える。ふと見渡して見ると、メルドーにはもう一面ある。ソプラノ歌手とのクラシック音楽スタイルのアルバム2枚だ、Renée Fleming(ルネ・フレミング)との『Love Sublime』(2006) とAnne Sofie von Otter(アンネ・ゾフィー・フォン・オッター)との『Love Songs』(2010) だ。今回初めて聴いてみて、特に『Love Sublime』には深く感銘した。この他にもまだまだメルドー音楽の多面性を表す作品があるかも知れない。

Jacob’s Ladder(ヤコブの梯子)とは

アルバムに触れる前にまずこのタイトルに込められた意味を紐解いてみよう。

旧約聖書/創世記28章10節~12節

「ヤコブはベエル・シェバを発ってハランへ向かった。ある場所に着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。そのうちに、彼は夢を見た。見ると、一つの梯子が地に向かって立てられ、梯子の先は天に届いていた。しかも、神の御使いたちがそれを上り下りしていた。」

この創世記28章には、兄エサウの長子の権利と神の祝福を奪い取ったヤコブが身の危険を察し、カナンの地から脱出することが記されている。母の実家であるハランに向かう途中、ルズの地で野宿をすると夢を見る。天から梯子が降りており、天使が行き来をしているのだ。すると神が現れ、この地を神の家としろ、とヤコブに命ずる。ちなみにこれが現在70年以上も続いているイスラエルとパレスチナの戦争の原因と筆者は理解している。このルズの地が現在のパレスチナ、カナンがイスラエルにあるのだ。ユダヤ教においては、「ヤコブの梯子」はヤコブが神に選ばれた者の象徴であり、また同時に地を追われた民の象徴でもあるらしい。

旧約聖書/創世記28章13節~15節

「さらに、ヤハウェが彼の傍らに立っていた。ヤハウェは言った「わたしは、あなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、ヤハウェである。あなたがいま身を横たえているこの地を、あなたとあなたの子孫に与えよう。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなろう。あなたの子孫は西へ、東へ、北へ、南へと広がっていくであろう。そして、大地のあらゆる民族は、あなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、わたしはあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、わたしはあなたを守り、必ずこの土地に連れ戻そう。わたしは、あなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。」

ちなみに、この「Jacob’s Ladder」という表現は、嵐の後の雲の切れ目から差し込む一筋の光の別称でもあり、宗教外でも使われるので誰がどういう状況で使った言葉なのかを検証する必要がある。例えば1990年に公開された同名のハリウッド映画では、主人公のジェイコブ(Jacob “Professor” Singer)がベトナム戦争で負傷し、死の直前に見た妄想を描いたものとなっていた。

<Jacob’s Ladder>の原曲

今回メルドーがアルバムのタイトルにしたこの曲はメルドーのオリジナルではなく、カナダのプログレッシブ・ロックバンド、「Rush(ラッシュ)」の『Permanent Waves』(1980) に収録されていたヒット曲だ。歌詞の内容は非常に単純で、空模様を巧みな詩で描写しているだけなのだが、最後の最後で「The shifting shafts of shining weave the fabric of their dreams(移り変わる光の軸が織りなす夢)」と、旧約聖書にある元の意味を暗示している。

この「Rush」というバンドは、ギターのアレックス・ライフソン(Alex Lifeson)がベース、キーボード、ヴォーカルを一人で担当するゲディー・リー(Geddy Lee)とドラムのジョン・ラトジー(John Rutsey)を招聘して1968年に結成され、デビューアルバム直後の1974年にドラマーがニール・パート(Neil Peart)に入れ替わってから、このニールが惜しまれて他界した2020年までこのトリオで52年間も活躍していた。ちなみに、このゲディーの才能は半端じゃない。一度聞いたら忘れない独特な声もすごいものがあるが、ベースを抱えたままキーボードに持ち替える時はペダルでベースパートを演奏し、そこからベースに持ち替えた時のパワーのインパクトが恐ろしく効果的なのだ。また、ベースを弾きながらペダルを使ってキーボードのコードを演奏したり、と実にすごい。ニールが他界する前に是非ライブを観てみたかった。

この1979年に書かれた7分半の曲は、他の「Rush」レパートリー同様三人全員の名前がクレディットされている。事実上「Rush」の作詞家だったドラマーのニールが「まず、空から降りて来る一筋の光を絵にしてそれを描写した」と語っていた。プログレッシブ・ロックのお約束の通り変拍子や凝った展開満載で、イントロはいきなり5/4 + 6/4=11/4拍子なのだが、ヴォーカルは4/4で入って来るので5小節ごとにダウンビートが合うという洒落た構成だ。ヴァースが終わるとヘビーなロックビートが始まりギターソロに入るのだが、テンポが気持ち速くなる、その移行が絶妙なのだ。次のセクションはなんと5/4 + 6/4 + 5/4 + 5/4だ。その後フェードアウトして幻想的なブリッジセクションを経て、クライマックスに向けなんと11/8拍子が始まる。しかもドラムは4ビート(日本で言うスイングジャズという意味ではなく4分音符をビート単位としてという意)のバックビートを挿入して11/8拍子をキープしている。これだけややこしい変拍子を頻繁に入れ替えてグルーヴを維持できる、つまり踊ろうと思えば何の違和感なく踊れるところが優れたプログレッシブ・ロックバンドのすごいところだと思う。

『Jacob`s Ladder』

このメルドーのアルバム、1トラック目を聴き始めるといきなり天使を思わせるような高い透き通った声で馴染みのある歌詞が流れる。え?これは、「Rush」の『Moving Pictures』(1981) のオープニングソングで、彼らの№1ヒットソングだった<Tom Sawyer>のブリッジ部分ではないか!

「世界とは(ご承知の通りの)世界さ。

愛と命は深く、

多分彼の空が広いように。」

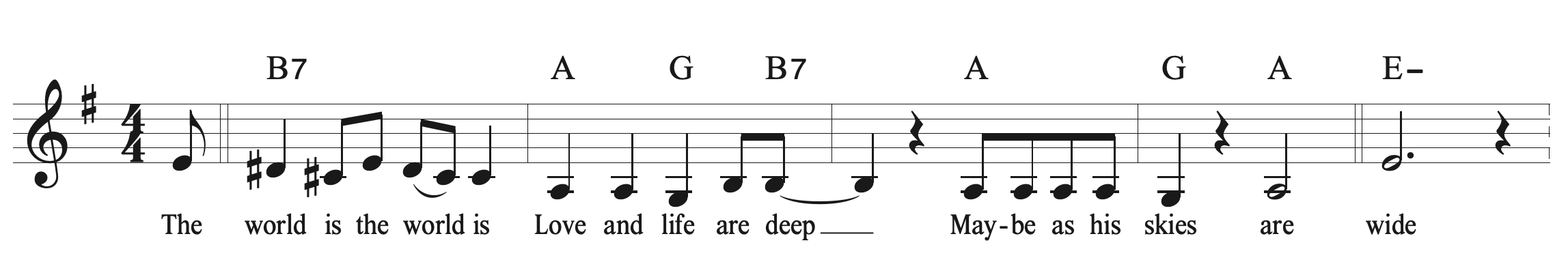

この出だしの「The world is the world is」という歌詞、「Rush」の公式サイトによると真ん中にカンマはなく、筆者が訳した上記の他に「世界は、世界は」と二度繰り返しているだけだという訳も考えられるが、この判断はアメリカ人にもつかないそうだ。この短いブリッジ部分、「Rush」の原曲ではフォームに対し一度歌われるだけだが(YouTube→)、このメルドーのアルバムの1トラック目のこのブリッジだけを抜き出した曲では、何とそれが原曲の2オクターブ上で15回繰り返され、繰り返されるごとに変化して行く。メロディは同じなのに原曲と調性も拍子記号も違い、途中から二声になり、後半に至っては1拍ずれてみたり、最後はその二声のハーモニー側のラインで幕を下ろす、その構成が実に効果的だ。比べてみる。

ご覧の様に原曲の調性はEマイナー。コード進行は単純なロックコード進行だ。メルドーが変拍子に書き換えた理由を考察してみる。このオリジナルのメロディーのフレーズ自体が4/4に逆らっているのだ。歌詞を見て頂ければお分かりの通り、フレーズの切れ目は原曲の3小節目の2拍目だ。4分音符1ビートで数えると、このブリッジは (4分ビート x 10 ) x2というフレージングで、4/4拍子では割り切れない(但しバンドは4/4のバックビートで演奏していることに留意)。そこでメルドーは、どうせ割り切れないのなら、と奇抜なアイデアを考え出した。

((付点4分ビート x 5) + ((8分ビート x 5)) x2

どちらも8分ビートで合計40になる。これが全く奇を衒った様には聴こえず、実に自然に響き、原曲よりも天から降りる光を描写している崇高さを醸し出している。

メルドーは原曲の調性であるEマイナーをEメジャーに変更している。これは原曲のメロディーが旋律的短音階を使用していたことを逆手に取り、音階に含まれないG音はモーダルインターチェンジとして扱っている。普通のジャズミュージシャンならG音をブルーノートとして扱いたくなるだろうと思う。メルドー恐るべし。

ちなみに、筆者はこの曲を聴いてメルドーのサウンドデザインの才能にも驚かされた。繰り返す3回目でハーモニーラインが入るところから効果音が加わる。それはシンセサイザーでも打楽器でもなく、アスファルトにテニスボールを跳ね返させる音で、しかもビートと全く合わないところで、まるで映画の1シーンのように挿入されており、何とも不思議な気分にさせてくれる。マーク・ジュリアナ(Mark Guiliana)のスネアも、厚いタイプを左チャンネル、通常のドラムキットのスネアを右チャンネルに配し、これも不思議な効果を醸し出している。ちなみにこのアルバムは『Mehliana: Taming the Dragon』(2014) と『Finding Gabriel』(2019) 同様ジュリアナを招聘しての作品だ。つまりメルドーはこの手の作品には必ずジュリアナを呼んでいるのだ。

さて、ここでメルドー自身によるライナーノーツを見てみる。筆者の意訳をご了承頂きたい。

「人間は生まれた時は神と近い存在でいるのに、成長しプライドを自覚するにつれどんどん神から離れて行く。これが私の個人的な意見だ。プライド自体は悪いことではないが、一人一人が自分でプライドの管理しなければならない。その中で自分の未来を決定して行かなければならない。痛みと喜び、トラウマと癒し、悲しみと悦楽など、経験の全てが要因となる。一つの扉がある。プライドや恐怖心によって神や周りの人たちから後退りし、後ろ向きに歩くと閉まってしまう牢獄の扉かも知れない。反対に、周りの人たちの手を取って神に向かって前進した時に開く扉かも知れない。

この『Jacob`s Ladder』は子供の声と共に神に近い場所から始まり、いろいろな事が起こる世界へと進む。神はいつでもそこに居る。だが、発見や成功、それがもたらす喜びや悲しみの中で神の存在を忘れてしまうかも知れない。実際我々は神を探し続け、また、何らかの絶対的な象徴を探し続けたが、今ではそれが廃れてしまっている。神は「夢」の中に閉じ込められている。我々はそれを知っていながら、自分の意志でそこに戻ることができないでいる。

ヤコブの夢の話の様に神は我々の目の前に梯子を降ろしてくれている。私たちはこの世の全ての傷を縫い合わせて治療し、自分自身と和解するためにその梯子を登る。このアルバムは私の描く天国で幕を閉じる。永遠の恵と恍惚の中で、子供に、神の子供に戻るのだ。」

そう、そう言えば前述の『Finding Gabriel』も聖書の話だった。このタイトルはさしずめ「天使ガブリエルを探して」と言ったところだろう。本人のライナーノーツに「聖書は読み方ひとつで、見た悪い夢や街の看板が神の啓示と取れる事があるかも知れない。」などと記されていた。

アルバムの構成

このアルバム、『Jacob`s Ladder』の構成を説明する。歴史に残るプログレッシブ・ロックの名曲4曲と、筆者が馴染みのなかった「Periphery」というメタルロックバンドの『Racecar』という曲と、メルドーのオリジナル2曲からで構成されているのだが、その扱い方が実に見事なのだ。

- Rush:<Tom Sawyer>トラック1 & 7(原曲YouTube→)

- Rush:<Jacob’s Ladder>トラック9、10、11(原曲YouTube→)

- Gentle Giants:<Cogs in Cogs>トラック4、5、6(原曲YouTube→)

- Yes:<Starship Trooper>トラック12(原曲YouTube→)

- Periphery:<Racecar>トラック8(原曲YouTube→)

まず、「Yes」の<Starship Trooper>も「Periphery」の<Racecar>も原曲の1部だけを抜き出して全く新しい曲としている。<Starship Trooper>の原曲は2部構成となっており、第1部が「Life Seeker」、第2部が「Disillusion」で、メルドーはこの第1部のブリッジ部分(YouTube→)だけを抜き出してトラック12のメルドー語るところの天国の描写の2楽章としている。アルバム出だしと同様高い透き通った子供のような声で、原曲と全く違う雰囲気だが、メロディと歌詞は有名なのですぐに認識できた。だが、筆者が「Periphery」というバンドも<Racecar>も知らなかっただけに、メルドーのアレンジを聴いた後にこの原曲を聴いて度肝を抜かれた。この原曲は強力なヘビーメタルで、ブリッジでいきなり美しいメロディーが飛び出す(YouTube→)。メルドーはただ単にそれを抜き出しただけでなく、ブラジルの歌手/ギタリスト、ペドロ・マルチンス(Pedro Martins)に、なんとポルトガル語で歌わせているのだ。ちなみにメルドーは語学が達者なことでも知られているらしい。あのヘビーメタルの原曲が一体どうやったらこんな美しい曲に変身するのだろうかと感嘆してしまった。

そして、「Rush」の<Jacob’s Ladder>も「Gentle Giants」の<Cogs in Cogs>も三部形式に拡張しているところが実に面白い。<Cogs in Cogs>のメルドーの第一部は、原曲のイントロだけを遅くして舞踏曲にしている。ピアノとRhodesで同時にソロを取っているのだが、これが絶妙。ドラムの音処理やヴォイスサンプルの使用など、センスが抜群で何度聴いても飽きない。第二部で原曲をもう一度イントロから演奏始めるが、今度はテンポを原曲と同じにしている。ただしピアノで演奏しているので原曲とはだいぶんと雰囲気が違う。そして入ってくるリードボーカルだ。クレジットによるとBecca Stevens(ベッカ・スティーブンス)という歌手のその声は少年の様に澄んだ声で、この原曲の中世時代を見事に表現している。メルドーは途中で効果音として、ベトナム戦争での恐怖感を煽る様なヘリコプターの音を挿入したり80年代と現代のシンセサイザーの音源スタイルをおしゃれに交差させたり、とプロダクションのセンスの良さを堪能させてくれるが、ここでは原曲がわからないような細工はいっさいされていない。この曲はプログレッシブ・ロックの看板のひとつのような曲だ。原曲もメルドーバージョンもヨーロッパの中世の匂いをプンプンさせている。そして驚きの第三部だ。<ダブル・フーガ>と題されたこの曲は、実に見事なフーガをシンセサイザーで演奏している。しかもオルガンの音を模倣するのではなく、はっきりとシンセサイザーと認識できる音源で、だ。フーガの展開も見事で、フーガ形式を守っていながら近代的な音の運びを披露している。いや、本当にこれはすごい。

<Jacob’s Ladder>の第一部は前述した旧約聖書/創世記28章の朗読だ。色々なキャラクターが入れ替わり立ち替わり英語で朗読する中、なぜか一瞬オランダ語が飛び出す。この意味は不明であった。第二部が原曲で、これがこのアルバムの主題と思われるが、原曲とはほど遠い。イントロは2分半と長く、ピアノとシンセサイザーで幻想的に演奏される、そのシンセサイザーにテープが歪んだようなエフェクトが定期的に挿入され、何とも不思議な気持ちにさせられる。そしてようやっと入ってくるボーカルは、これも短いブリッジ部分だけだ。続いて80年代のテレビゲームを思わせるようなアルペジエーターが変拍子のパターンで始まり、そこにピアノがパターンで絡み始める。これがなぜかコミカルで楽しい。続いて始まるピアノソロも最高で、タイムに幅があって気持ちよくグルーヴしているだけでなく、ブルースフレーズまで飛び出し筆者の中での今までのメルドーの印象と随分違った。第三部はグレゴリアン聖歌を思わせるアカペラのコーラスのみで始まるが、すぐに近代的なハーモニーに変わり、ヨリス・ルーロス(Joris Roelofs)のベースクラリネットのソロが加わり、朗読が始まる。クレジットを見ると「ペテロの書簡」、「ヨハネ黙示録」、「詩篇」となっている。これが筆者には何語で朗読されているのか判明できなかった。そしてペンデレツキ(Krzysztof Eugeniusz Penderecki)を彷彿とさせるようなパワフルなコーラスの後、苦痛の叫び声が何度も繰り返される。これにはびっくりした。衝撃的、の一言だった。

メルドーのオリジナルは2トラック目の<Herr und Knecht(主人と奴隷)>と3トラック目の<(entr’acte) glam perfume(間奏曲)>だ。<Herr und Knecht>はメタル系プログレッシブ・ロックで、歌詞はドイツ語だ。クレジットにはヘーゲル著の『精神現象学』とある。3トラック目の<(entr’acte) glam perfume>は美しい映画の1シーンの様に作られ、笑い声などの効果音が入っている。この曲でのシンセサイザーやサンプラーの使い方も非常に素晴らしい。中間部から徐々にピアノの音がEQされ、レコードの針の雑音がフェードインしたり、サンプルではなくシンセサイズされた笑い声が遠くで聞こえたり、色々と楽しませてくれる。

<Tom Sawyer>

このアルバムのどの曲も気に入っている筆者にとって、最も印象が強かったのがこの7トラック目の<Tom Sawyer>だった。前述のようにアルバムのオープニングでブリッジだけを紹介していたことも印象が強く残っている原因だ。タイトルはもちろんマーク・トウェイン(Mark Twain)が1876年に発表した子供向け小説、『トム・ソーヤーの冒険』のトム・ソーヤーのことだ。子供向け小説だが、トウェインは「かつて子供だった全ての人のために」と注記している。これがこのアルバムの主題と合致しているのだ。但し、「Rush」の原曲の詩にはもっと深い意味が込められている。「Rush」が描くソーヤーとは自由の象徴で、社会におけるしがらみによって自由を制限される現代人を描いているのだ。

筆者の印象が最も強かった理由は色々ある。まず、メルドーははっきりと原曲が認知されるようにこの曲を始める。原曲のロックギターの代わりにピアノでの演奏だが、前半は殆どカバーだ。原曲に馴染んでいる聴衆はここですぐに引き込まれる。他のどんなアメリカ音楽のジャンルとも違い、ロックの名曲は何度同じように演奏されても聴衆をつかむ。不思議だ。メルドーが起用したヴォーカルがまた面白い。ブルーグラスのマンドリンの名手として有名な歌手、クリス・シーリ(Chris Thile)なのだ。もちろんこの曲後半でマンドリンも披露してくれるが、「Rush」のゲディー・リーの特殊な声に対抗するためにシーリは敵役で、あの馴染みの深いイントロの歌詞が始まった時何の違和感もなかった。

そう、あのイントロのメロディーだ。あの♭7であるD音に留まって歌う、ロックでは珍しくない手法なのに、この曲ではなぜか聴衆を鷲掴みにするあのイントロのメロディーだ。

「現代の戦士

凡人の歩き方

現代のトム・ソーヤ

凡人のプライド」

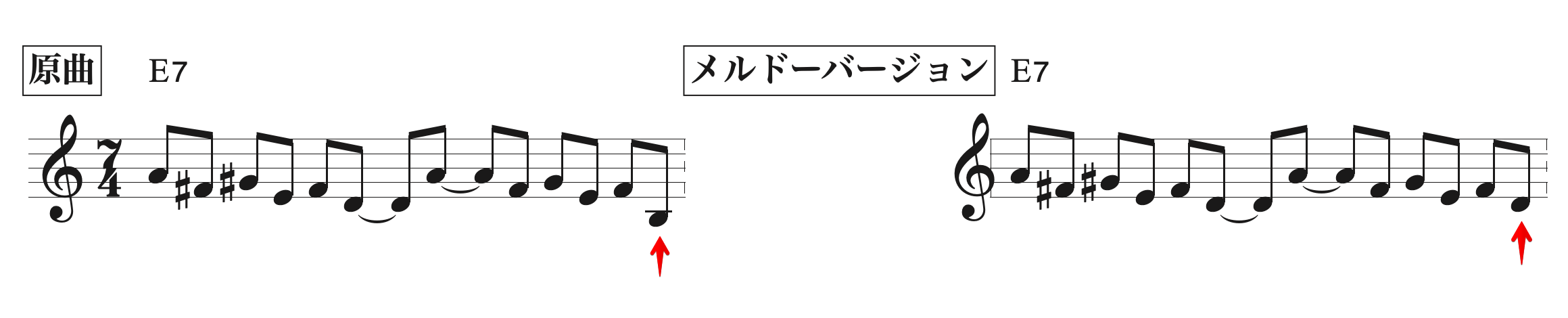

続いてヴァースに入るのだが、このメロディーが大変興味深い。まずはオリジナルの採譜をご覧頂きたい。

前半がEメジャー、後半がそのモーダルインターチェンジであるEマイナーという構成だが、3小節目のA-7がピボットになっているところが巧みだ。普通ならB7としてEマイナーに解決するところだが、コードにG音があるのにメロディーには経過音のG#を残している。そして、最後の2小節のメロディーはEマイナーなのにコードはC、つまり調性はEマイナーではなく、C Lydianモードとしているのだ。楽理に縛られた者には考えもつかない展開だと思う。さて、メルドーはどう対応したか見てみる。

| 原曲 | E | D | A-11 | C | C/G, G, A-/G, C/G, G, A-/G | ||

| メルドーバージョン | E | D/E | E-11 | C/E | C, E-/B, A-7, C, E-/B, A-7 | ||

ご覧の様にメルドーはEペダルを使用して原曲よりトニックを強調している。反対に、ターンアラウンド(5小節目)の原曲はGペダルなのに、メルドーはペダルにしていない。興味深いのは、原曲には後半のEマイナーに付随するコードがなかったのに、メルドーはこのターンアラウンドの2つ目のコードとしてしっかり挿入している。ここのコードの原曲との違いはたったの1音、原曲がD音でメルドーがE音だ。メルドーにはやはりジャズの血が染み付いているということなのか、と微笑んでしまった。

ここからコーラス部分へと移行するが、このあたりからメルドーは原曲から離れ始める。勿論メロディーと歌詞は変えずに、だ。原曲では単純なバックビートでグルーヴし、典型的なコーラス部分とするが、メルドーは反対にいきなりピアノのアルペジオに入り熱量を落とす。これにはびっくりした。何せこの部分はコーラス部分なのだ。

「Catch the mist 霧を掴め

Catch the myth 神話を掴め

Catch the mystery 謎を掴め

Catch the drift 揺れに乗れ」

これに続くのがこのアルバムの最初に登場した天使の声のブリッジ部分だ。コーラスでダイナミクスを落としてどうやってあのコーラス部分を再現するのかと思ったら、なんと最初と同じように静かに演奏するが、EQとモノラル処理した静かなドラムのバックビートが加わって次に何かが起こることを示唆する。実に巧妙だ。

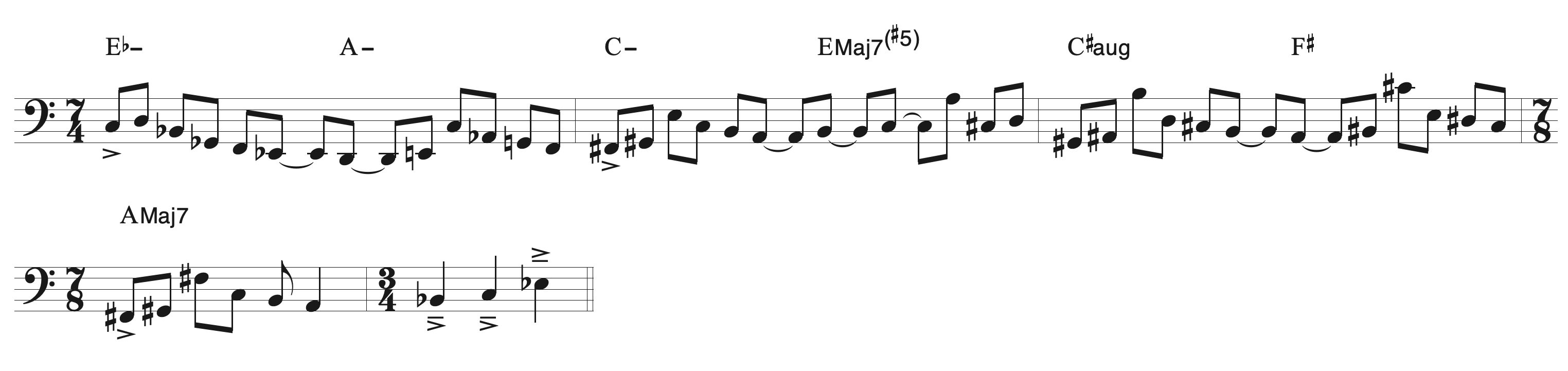

ここから7拍子のインストルメンタル・セクションに入る。このキャッチーなリフもこの曲の大きな特徴の一つだ。セクションの導入部分の採譜をご覧頂くとわかるように、メルドーは1音だけ原曲に変更を加えている。

この変更は聞き流してしまうほど些細だが、メルドーの意図ははっきり聞こえる。このB音はこのセクションのブレイクにも使われ、メルドーはその効果を上げるために保留したのだと察せられる。原曲ではこのリフをベースラインとしてギターソロが展開されるが、ここでメルドー大爆発。実はこの部分があまりにすごいので今回この曲を選んだのだ。メルドーがいきなり始めるベースラインをご覧頂きたい。この変拍子は半端ない。

7/4を3小節、7/8を1小節、フレーズの括りとして3/4でアクセント。この7/8 + 3/4の2小節を便宜上13/8拍子1小節と見立てて上図を4小節フレーズと勘定すると、実はこのセクション、次に続く似て非なる4小節と合わせて8小節フレーズだ。それを延々繰り返している。ここでジュリアナのドラムソロが繰り広げられる訳だが、よくこんなややこしい拍子記号でグルーヴしながらソロがとれるものかと感嘆してしまった。グルーヴ、一糸乱れず、だ。中間でサックスやマンドリンが加わった時にメルドーが弾き始めたコードも表記した。ベースラインをコードスケールとして分析した時に説明出来ない音が多く含まれるが、なぜか違和感なく聞こえるのが不思議だ。

最後にメルドー本人がアルバムのデザインになったヤコブの階段を壁に描きはじめる場面から始まる、このアルバムのプロモーション動画をご覧頂きたい。使用されている音楽は、このアルバムのトラック1だ。

Cogs in Cogs, Geddy Lee, ジョン・ラトジー, John Rutseyニール・パート, Neil Peart, Tom Sawyer, Mehliana: Taming the Dragon, Finding Gabriel, Gentle Giants, Yes, Periphery, Starship Trooper, Racecar, ゲディー・リー, ベッカ・スティーブンス, マーク・トウェイン, Mark Twain, トム・ソーヤーの冒険, Chris Thile, Radiohead, レディオヘッド, Paranoid Android, ペドロ・マルチンス, Pedro Martins, ヨリス・ルーロス, Joris Roelofs, Alex Lifeson, ブラッド・メルドー, マーク・ジュリアナ, ラリー・グレナディア, Mark Guiliana, Larry Grenadier, クリス・シーリ, progressive rock, Becca Stevens, Brad Mehldau, ホルヘ・ロシー, ジョルジ・ロッシ, Jorge Rossy, プログレッシブ・ロック, Jacob’s Ladder, ヤコブの梯子, 旧約聖書, 創世記, Rush, ラッシュ, Permanent Waves, アレックス・ライフソン