ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #105 酒井麻生代 & Phillip Strange <Bring the Light>

本誌編集部から酒井麻生代(Makiyo Sakai)さんとPhillip Strange(フィリップ・ストレンジ)の共同作品アルバムが届いた。6月1日にリリースされた『Bring the Light』(BTL Records BTL-2731)だそうだ。それにしてもフルート奏者が他のフルート奏者のことを書くというのはなかなか容易ではない。同業者だけに書きにくいこともある。しかも日本人を取り上げた時は言動に注意しないとファンや関係者の方に気分を悪くされるという経験があり、なるべく避けているのでお断りしようかと思ったのだが、このアルバムに何故か惹かれた。どの曲も素晴らしい。フィリップ・ストレンジの演奏もご機嫌だ。

麻生代さんの演奏に触れたのはこれが2度目になる。最初は昨年リリースされた木村マルセロ(Marcelo Kimura)との共同アルバム、『Vida』だった。筆者のマルセロとの付き合いは10年以上で何度か共演させて頂いている。彼はFiló Machado(フィロ・マシャード)やYamandu Costa(ヤマンドゥ・コスタ)のように、普通のカリオカやバイアーナとは違うタイム感がスリル満点な奏者で、次回の共演の機会が待ち遠しい。この『Vida』で麻生代さんを初めて聴いた時、正直びっくりした。フルートの演奏方法が、良い言葉が浮かばないのだが、普通ではない、のだ。まず麻生代さんはビブラートを殆ど使わない。我々フルート吹きは習いたての頃いかにビブラートを生成するかに苦労する。どんなフルート奏者も独自のビブラートを持っている。例えば筆者は学生の頃、手本にすべき第一人者のAurèle Nicolet(オーレル・ニコレ)のビブラートが苦手で受け付けず、Peter-Lukas Graf(ペーター=ルーカス・グラーフ)のビブラートを真似する努力をした。ジャズ演奏でのビブラートはクラシック音楽の時よりかなり浅いが、それでも使用する。筆者はマイルス(Miles Davis)の浅いビブラートを真似する練習をしたものだった。ブラジル音楽ではクラシック音楽に近いビブラートを使用する。それほどビブラートはフルート奏者にとって大きな課題なのだ。反対にバロック音楽でビブラートを入れられると非常に居心地が悪い。バロック音楽の時代にはビブラートという奏法はなかったからだ。筆者が常々繰り返しているように、音楽はその国の文化及び言語と密着しており、その国で生活したことがない他国のものが勝手にスタイルを変えることは危険だと考える。だから筆者がバロックを練習する時は気を引き締めてビブラートのない音を出す。ビブラートが身体に染み付いているので、これは簡単なことではない。バロックのスタイルをしっかりと自分の言語として習得する必要がある。ちなみに筆者にとってのバロック音楽演奏は趣味で、現在もアムステルダムのトラベルソ奏者からZoomレッスンを受けている。道はまだまだ長い。麻生代さんのノン・ビブラートの特殊性は『Bring the Light』で解明したので後述する。

もうひとつの麻生代さんのフルートのスタイルの特殊性はタンギング(管楽器において音の出だしのアタック)にある。彼女は通常フルート奏者が使うタンギングを使わない。子供のように「ふうふう」吹いているのではない。我々はタンギングを上の前歯の裏ですると教わったが、それとも違う。筆者は昔、タンギングでグルーヴ感を強く出すために前歯上下の間でタンギングをしようと練習したが、速いビバップの16分音符ではいくら練習しても不可能なようで、今ではブルース・フレーズでしか使用していない。また、タンギングは音割れの原因にもなりうるので、コントロールの効いたタンギングの技術を習得するのは容易ではない。タンギングの練習は毎日果てしなく続く、と言いたいところだが、筆者は5月から現在療養中でタンギングが全くできない状態が続いていることにフラストレーションしている。

さて、今回この『Bring the Light』を聴いてすぐに気がついたのが、このアルバムでの麻生代さんはノン・ビブラート及び特殊タンギングに徹しているのではない。ビブラートに関しては、ノン・ビブラート、口腔ビブラート、喉+横隔膜ビブラートの3種類を引っ切りなしに入れ替えている。このアルバムで聴かれる麻生代さんのノン・ビブラートはかなりバロック奏法に近く、フレーズの最後で延ばした時など非常に透き通ったテクスチャーを楽しませてくれる。タンギングも「麻生代タンギング」の他にクラシック音楽奏法のタンギング、さらにビバップのタンギングまで飛び出す。これには驚いた。この麻生代さんの特殊なノン・ビブラートとタンギングというのは、おそらくフルート奏者、またはフルートをよく知ってる共演者や聴衆でなければ全く気が付かないことなのかも知れない。ともかく本人に色々質問したくなってZoom会見を申し込んだところ、快くお受けいただいた。フルート談義の他にもフィリップのことや素晴らしい曲の数々のことも聞いてみたかった。

酒井麻生代

まず略歴を伺った。滋賀県大津市出身。麻生代という珍しいお名前の由来を伺ったところ、「麻のように強くまっすぐ」と曽祖父様から授かったのだそうだ。話した印象から、まさに名は体を表すそのものだと感じた。4歳の時からピアノとバレエを初め、クラシック音楽愛好家のお父様のレコードコレクションからチャイコフスキーやショパンを好んで聴いていたが、バレエ音楽から聞こえて来るフルートの音に魅せられビゼーのレコードなどに合わせてリコーダーを吹き始めた。そして小学校6年の時に夢が叶ってフルートのレッスンを受け始める。ちなみにお母様は書道家だそうで、芸術に恵まれた家庭だったとうかがえる。入学した中学校のブラスバンドはコンクールで賞を取るなど活動が盛んで、そこでプリンシパル(主席)・フルートを務めた。お父様の転勤で明石に移り、大阪教育大学のフルート科に進む。つまり、バリバリのクラシック音楽の訓練を積んでいる。彼女のフルートのテクニックが半端ない理由がここにある。逆にますますノン・ビブラートの謎が頭を持ち上げるのであった。

いつからジャズに興味を持ったのか聞いてみた。なんでも、大学の時に始めたアルバイトの結婚式やパーティーのギグでクラシック以外の音楽のリクエストを受けるようになり、必要に迫られて聞き始めたらしい。今の演奏からするとそんな始まりだったとは信じ難い。興味深いのは、麻生代さんも筆者同様ジャズ・フルーティストではなく、違う楽器のKeith Jarrett(キース・ジャレット)やBill Evans(ビル・エヴァンス)などにハマったそうだ。特にキースは自分が音楽を続けて来たモーティベーションだとまで言っていた。筆者のWes Montgomery(ウェス・モンゴメリー)と似ているが、麻生代さんの場合4歳の時に始めたピアノをかなり真剣に続けていたので筆者のいい加減なギター演奏とは訳が違う。そして、彼女のこの先の流れが半端ない。ジャズを始め、まずはハーモニーの勉強をする必要があると感じ、なんと、ジャズ・ピアノのレッスンに通い始める。ジャズ・ピアノをある程度習得したところでレッスン内容が変わり、先生の伴奏でフルートのインプロビゼーションの勉強をする運びになったそうだ。中学でのブラスバンドといい、良い環境を引っ張って来る力のある人なのだと思う。この辺りにも「名は体を表す」を感じた。

麻生代奏法

本題のノン・ビブラートに関する質問をしてみた。すると、なんとジャズ・トランペットが1音を延ばすサウンドをイメージしているのだそうだ。なるほど、言われてみて麻生代さんが何をイメージしているのかよく理解できた。ちなみに他のビブラートとどう使い分けるのかは考えてやっているのではなく、なるべく自然にその時表現したいように演奏しているとのことだった。話を聞いていると、ともかく信じられない量のジャズ・ミュージシャンから吸収しているようだが、どうやら管楽器ではKenny Wheeler(ケニー・ウィラー、日本ではホイーラー)とHank Mobley(ハンク・モブレー)に強く影響を受けているらしい。よく考えてみると、ジャズで金管やサックスがビブラートを使うことはほとんどない。クラシック音楽のサウンドになってしまうからだ。それなのになぜフルートはジャズでもビブラートを使うのが当たり前なのであろうか。もちろんサックス持ち替えの昔のジャズ・フルートはサックスと同様にビブラートを使わなかったが、80年代以降はサックス奏者の持ち替えでさえビブラートを使っている。また、麻生代さんのノン・ビブラートは昔のサックス吹きのフルートの音ともかなり違う。何せ昔のサックス吹きはあまりフルートの音色を気にしていたとは思えないからだ。

フルートという楽器は唯一振動する物体が存在しない楽器だ。弦楽器は弦、管楽器はリード又は唇、打楽器は叩く素材がそれぞれ振動して音を出すが、フルートは目に見えない空気を振動させて音を出す。それ故にフルートの音は倍音の数が他の楽器より極端に少なく、だから音色が冷たい印象を与える。ジャズに使われるメロディー楽器はブルージーな歌い方の模倣だ。女性ジャズ歌手でも声の太い人が多い。つまり、フルートは他の管楽器に比べると人の声から遠く、ジャズでは不利になる。だから倍音が少しでも多いアルト・フルートやベース・フルートの方が人気がある(但しアルト・フルートやベース・フルートでドライブするフレーズを演奏するのは困難)。逆にピッコロは耳に痛いと嫌われる。筆者がクリスチャンセンという115年前の、制作前に10年間油漬けした木のフルートを愛用しているのは倍音が銀のフルートより多いからだ。蛇足だが現在制作販売されている木のフルートは木の質も制作方法も違うので、残念ながら銀のフルートと音色の違いはさほどない。筆者のクリスチャンセンは昔の木のフルートなので高音が出にくいこともジャズには向いている。ちなみに高音を必要とするラテン音楽のギグでは当然銀のフルートを使用している。フルートに似た倍音構成の楽器がもうひとつある。ヴァイブラフォン(日本ではビブラフォン)だ。だがあれは打楽器なのでグルーヴで勝負できる。ピアノもギターもリズム楽器なので人の声を模倣をする必要はない。また、ギターにオーバードライブというエフェクターが使用されるのは明らかに人の声の模倣と言えるであろう。子供の時にフルートは男の子の楽器ではないと差別され、ベースやギターに手を出した筆者であった。同じ理由でバイオリンをやめてしまった友達がいた。筆者のお気に入りのコメディー、『The Big Bang Theory (邦題:ビッグバン★セオリー/ギークなボクらの恋愛法則)』の主人公のレナードは、チェロのレッスンに通っていたことが子供の時にいじめられる原因のひとつだった。楽器のジェンダー差別は確実に存在する。麻生代さんはフルートの音色の良さを追求していると語る。彼女のスッと延びる音はシンプルで独特の表情を持っている。なるほど、自分にはこのような音色の発想はなかった。ジャズ・ヴォーカルの太い歌い方を目標としていた筆者にとって、これは新鮮だった。

Phillip Strange(フィリップ・ストレンジ)

このアルバムでフィリップを初めて知った。アルバム4トラック目の<Air Energy>は8分の7拍子のB Phrygianモードで、Chick Corea(チック・コリア)風の曲なのだがフィリップのタイム感がチックと正反対なので全くチックのサウンドがしないところがやけに気に入った。フィリップとも話をしてみたくなったのでZoom会見を申し込むと、多忙なスケジュールの中二つ返事で承知して下さった。意気投合し、1時間半ほどしゃべりまくった。

まず略歴を伺った。ペンシルバニア州ピッツバーグ生まれ。ここにある名門のカーネギーメロン大学(Carnegie Mellon University)で父親が吹奏楽団の指揮者をしており、管楽器は全てこなす方だったそうだ。母親は語学の専門家で、古典フランス語をはじめ、ドイツ語、スペイン語などを流暢に話す方だったらしい。この後父親がアリゾナ州フェニックスにあるアリゾナ州立大学に転職したので、自分はフェニックスで育ったと話してくれた。お兄さんはNYCの名門コロンビア大学の法学部、フィリップ本人もピアノで博士号を音楽プログラムで著名なマイアミ大学で取得している。かなりレベルの高いアカデミックな家庭だ。

ジャズとの出会いを聞いてみた。14歳の時にErroll Garner(エロール・ガーナー)の『Magician (1974)』に出会い、1トラック目の<Close to You>に打ちのめされたらしい。後にオリジナルのカーペンターズ(The Carpenters)のバージョンを聞いて、あまりの違いにびっくりしたと同時にガーナーの偉大さに圧倒され、必死にコピーしたと語っていた。そうか、あのご機嫌なフィリップのグルーヴ感はエロール・ガーナーであったか、と腑に落ちた。ガーナーが彼の最初のアイドルだったが、ジャズとの出会いはもっと早かった。最初は父親が聴いていたBill Evans(ビル・エヴァンス)が好きだったらしい。高校に入ると友達のお父さんが聴いていたKeith Jarrett(キース・ジャレット)が好きで、よくレコードを借りていたそうだ。ガーナーに夢中になった後Oscar Peterson(オスカー・ピーターソン)のテクニックに魅せられ、Thelonious Monk(セロニアス・モンク)のタイム感の虜になり、その後はグルーヴを求めてチック・コリアのReturn to Forever(リターン・トゥ・フォーエヴァー)とHerbie Hancock(ハービー・ハンコック)のThe Headhunters(ザ・ヘッドハンターズ)に夢中になったそうだ。

次に日本に移住した経緯を聞いてみた。彼は22歳の時Glenn Miller Orchestra(グレン・ミラー楽団)のツアーで初来日した。その時に大阪駅で流れていたキース・ジャレットの『The Köln Concert (1975)』を耳にし、「駅のプラットホームでこんな音楽を流す、この国が自分の住みたい国だ!」と決心したそうだ。そして、1988年に甲陽音楽学院に職を得て移住を果たした。

『Bring the Light』

このアルバム、10曲中8曲が麻生代さんのオリジナル、残り2曲がフィリップのオリジナルとなっている。麻生代さんはケニー・ウィラーの曲作りから強く影響を受けていると語っていた。お恥ずかしながら筆者は彼をほとんど聞いていない。自分の師匠がDave Holland(デイヴ・ホランド)なので当然ライブでは彼を見ているのだが、なぜかアルバムに触れる機会があまりなかった。今回麻生代さんのおすすめで『Gnu High (1976)』というアルバムを手に入れた。ホランドとJack DeJohnette(ジャック・ディジョネット)の相性は最高で、ホランドが強力なオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするので、ディジョネットのオン・トップ・オブ・ザ・ビートのタイム感でさえホランドとのタイムの幅が出来上がっていてご機嫌だ。

麻生代さんのオリジナル曲のタイトルは自然界との対話を思わせるものが多い。ヨガの指導者である麻生代さんだ。何か想いがありそうだが他の質問に時間を取られてお聞きするチャンスを逃した。今回取り上げたのは1トラック目のタイトル曲である<Bring the Light>なのだが、2トラック目の<Song of the Leaves>も麻生代さんのオリジナルで、これがまたいい。実はこの3拍子の曲は筆者のお気に入りで、最後の最後までこの曲を取り上げようと考えていた。メロディーがキャッチーなこと、ヘッド(日本ではテーマ)の動機の展開の面白さなどに惹かれた。まず、頭の8小節フレーズにエコーで2小節足されて合計10小節、続くフレーズは1+3+エコーで2、合計6小節、この前半計16小節が虚ろに流れる。しかも、調性はB♭メジャーから始まり、Cメジャー、Eマイナーと移行して、17小節目からの8小節がピークのEメジャーとなり、この後「起承転結」の「結」の部分をすっ飛ばして頭に戻る。その「転」の部分の後半、21小節目に飛び出す3対2のモチーフがなかなかすごい。42秒の位置だ。

ここに辿り着くまでの4小節の盛り上がり方も最高で、ぶわっと耳を持っていかれる。このEメジャーの動きを持つ「転」部分のターン・アラウンド(頭に戻るためのシーケンス)がこの3対2という強い動きで、B♭のドミナントに当たるFと、直前のEの調性をフィリップのヴォイシングで見事に織り合わせている。この曲のエンディングにこのモチーフが発展形で再登場する。長3度ずつ上げて繰り返すというパターンだ。その3倍の長さになったシーケンスでじわじわとクレッシェンドしてピークに辿り着き、最後にピアニッシモでEメジャーコードで終わるこのアイデアはフィリップのものだそうだ。ここで麻生代さんが3オクターブ目のG#を透明感満載で延ばす。フィリップはこれができる麻生代さんに深く感服していた。フルートにとってこの音はイントネーション(音程)が高めに出てしまうので簡単なことではない。

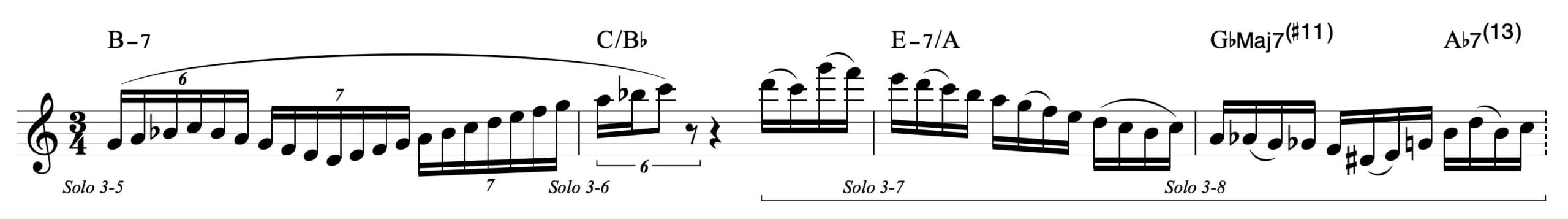

麻生代さんがソロで使用しているタンギングについて少し触れる。ソロセクションは同じコード進行だが、ハーモニック・リズムはヘッドの10+6+8ではなく通常の8+8+8になっているので注意。ソロが始まって9小節目、57秒付近のフレーズをお聞き頂きたい。

ここで麻生代さんはクラシック音楽のタンギングを披露している。このフレーズはロマン派のフレーズに近いと言えると思う。だがクラシック臭さは一つも聞こえて来ないのは、この曲の間口の広さだと思う。次に麻生代さんのソロの3コーラス目の5小節目、1分24秒付近をお聞き頂きたい。

この後半(下線部分)で飛び出したビバップ・フレーズのタンギングはしっかりとスイングしている。この瞬間芸に顎落ち状態になった。これだけ色々なスタイルを自由に出すことのできるテクニック及びボキャブラリーは半端ない。

<Bring the Light>

フルートの音色がよく表れるような曲が書きたかったと語る麻生代さんのこのタイトル曲のメロディーは非常に美しい。フィリップも賞賛していた。解説する。ちなみにコードはフィリップのヴォイシングを書き取ったので、麻生代さんの意図と違うかもしれないことをご理解頂きたい。また、筆者の勝手な採譜を掲載することは麻生代さんに了解を得ている。ベース不在であるとオリジナルのコード進行が見えにくい。それだけにフィリップのヴォイシングとヴォイス・リーディング(和音の移動)の素晴らしさが光る。

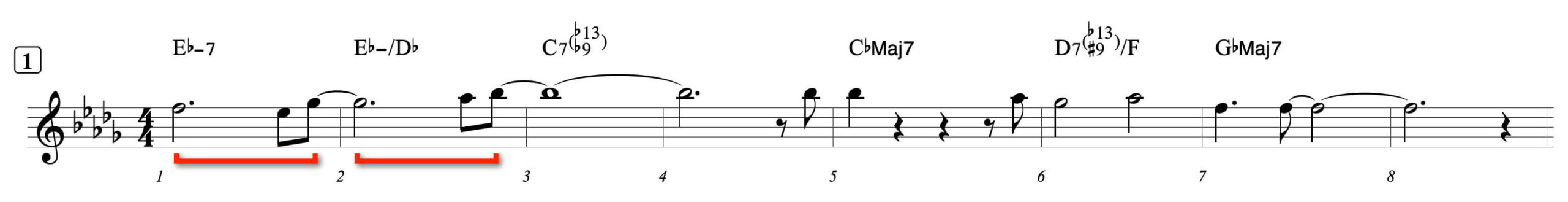

この32小節フォームの曲は「起承転結」がはっきりしているが、ジャズ曲の【A】【A】【B】【A】形式でも【A】【B】【A】【C】形式でもない。複雑な【A】【B】【C|D】【A+|E】形式になっている。これは後半が2倍の速さで展開するということを示している。まず最初の8小節をご覧頂きたい。

最初の4小節はB♭マイナー調の基音であるB♭まで上がり、次の4小節で最初のFまで下がる自然な山形で、最初の2小節で第一テーマを提示している。ご覧のように延ばして下がってアンティシペーションで上がるという形のことだ。コード進行は全てこのB♭マイナーの調性内だ。D7は#9であるFをベースに置いたハイブリッドで、G♭に対するアプローチ・コードだが、理論的には関係調であるD♭に対する♭II度だ。続く9小節目を見てみよう。最初の8小節の第一テーマを発展させるのが通常だが、麻生代さんはむしろ最初の8小節に対する返答を置いている。もちろん返答も「承」の役目を果たす。この返答が実は第二テーマになっている。2分音符と、続くアップビートの4分音符、続いてアンティシペーションして延ばすパターンがそれだ。ご覧頂きたい。

この8小節は綺麗に2小節ごとのブロックで「起承転結」が出来ている。この返答形の説明をする。9小節目の最初の音、D♭は頭【A】の8小節のどの音よりも高く、11小節目の「承」の部分で9小節目の「起」を3度下げて繰り返しており、「転」の部分でパターンを変えて再び高いD♭に跳躍し、「結」の部分で頭【A】の7-8小節目を2度低くしてこの15-16小節で再現している。コード進行も綺麗に流れる。15小節目の主調コードであるB♭マイナーコードに向かって、最初のターゲットは13小節目のIV度コードであるE♭-7だ。11-12小節目がそのE♭に対するケーデンス(E7はドミナントであるB♭7の代理)、9-10小節目は11-12小節目の2度上からのアプローチ、と理論的なのだが、おしゃれなのは9小節目のG -7(♭5)が直前のG♭Maj7のベース音を半音上げただけだというところだ。耳がフッと持って行かれる。ちなみに、【A】に「起承転結」がないと言ったが、実は【A】【B】合わせて4小節ずつのブロックが「起承転結」になっていることに気が付かれただろうか。なかなか手が込んでいる。

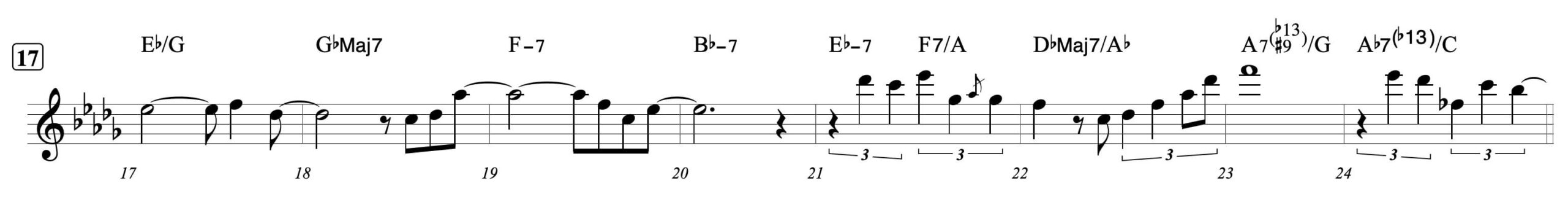

17小節目からの8小節が筆者のお気に入り部分だ。このセクションは32小節フォームの8小節ブロックごとの「転」に当たる。だが、この【C】セクションは直前【B】で見られた2小節ブロックずつの「起承転結」ではなく、1小節ずつの「起承転結」になって動きの速さが2倍だ。つまり、前半4小節と後半4小節が独立している。まず17小節目で第二テーマのバリエーションを出し、18小節目でそれを継ぎ、19小節目が「転」で高くなり、20小節目が「結」で落ち着く。そしていよいよ21小節目でこの曲の目玉登場だ。

ご覧のように21小節目でビートが三連譜に変化して遅くなる。つまり、この曲は128BPM(1分間に4分音符ビートが128回)だが、ここで急に96BPM(1分間に4分音符ビートが96回)と約¼遅くなり、ビートが強調される。続く22小節は23小節目のこの曲のピークであるFに向かって駆け登り、24小節目を21小節目の鏡にして下げてこのセクションを終える。このドラマティックな展開がお気に入りだ。実によく出来ている。

コードを見てみよう。17小節目に出てくるE♭の転回形がこのアルバム全体を通してあちらこちらに出てくるサウンドだ。バロック音楽でよく聞かれるこのメジャー・トライアッドの第一転回形には特殊な効果がある。メジャーコードでありながらマイナーコードのような暗さを含んでおり、次に解放してくれるだろうという期待感を生む。

さて、23小節目のピークのコードが微妙だ。24小節目のコードはCオルタード7に値するので25小節目のFマイナーに対するドミナントと考えて良い。その1小節前の23節目のベース音はGなので24小節目のCコードに対するドミナント・モーション扱いだが、フィリップのヴォイシングはGドミナントとは程遠い。むしろB♭-(Maj7)に近い。ちなみにA音を含んでいるのでG -7(♭5)にはなり得ない(*)。これらの理由からA7(♭9,♭13)/G → A♭7(♭13)/C という表記を選んだ。それにしてもこの23小節目のフィリップのヴォイシングは毎回ドラマティックで、この曲をさらに引き立てている。ここが筆者の花丸スポットだ🌸。

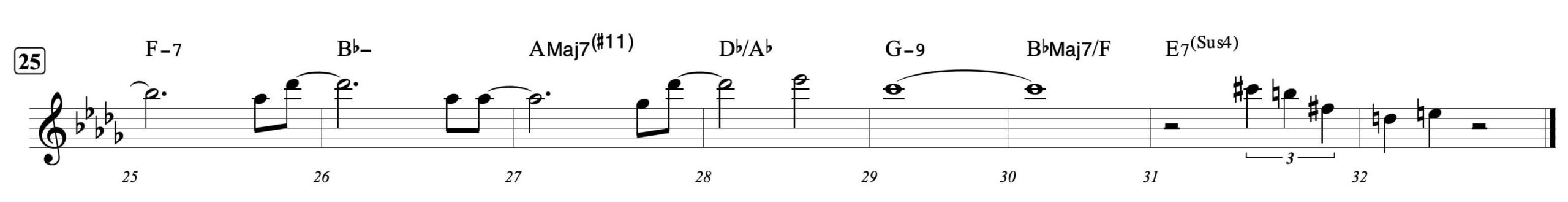

25小節目からの「結」に当たる8小節にもひねりが入っている。まず第一テーマを発展させて再現している。メロディー自体はこの曲の調性であるB♭マイナーではなく、関係調のD♭メジャーにして開放感を出して「結」を構成している。この8小節も「起承転結」を踏んでいない。ターゲットは29小節目のC音で、D♭メジャーのMaj 7th、B♭マイナーでは9thにあたるのだが、B♭メジャーに一時転調しているので思いっきり宙吊り感を醸し出し、31小節目でこの曲に存在しなかったパターンでこのフォームを終える。2分休符と三連4分音譜だ。シャープ系の音自体に違和感はない。E♭マイナーにターン・アラウンドするための半音上からのアプローチだからだ。耳を引くのはこのパターンがこの曲に存在しなかったからだ。

嬉しいのはこの曲の終わりもこの2小節で終わっているということだ。なかなか斬新ですっかり気に入ってしまった。是非お楽しみ頂きたい。

(*)「A音を含んでいるのでG -7(♭5)にはなり得ない」と書いた部分について少し説明しよう。コード名と使用コード・スケールは密接な相対関係にある。コード名は演奏者に使用出来る音列を明確に提示する必要があり、演奏者はコード名から使用できる音列を瞬時に解読する能力がなければそれを無視して新しいサウンドを作り出す自由も生まれない。但し、筆者が日頃繰り返しているようにグルーヴしてれば理論など関係ないことにも留意して頂きたい。ジャズ理論の是非について興味のある方はこちらをご覧下さい。 ちなみに、筆者の楽曲解説でのコード名は録音されたものを書き取っているので、作曲者の意図と違う可能性があることを再度ご理解頂きたい。

マイナー7(♭5)コードをハーフ・ディミニッシュと教える学校もあるようだが、このコードにディミニッシュの機能はない(機能和声のディミニッシュ・コードには次に進むコードの制限がある)。このマイナー7(♭5)コードはドミナントコードの根音を省いたもので、Locrianスケールしか当てはまらないその理由はトライトーンだ。G -7(♭5)コードには根音のG音と5度音のD♭音の間にトライトーンが生まれる。トライトーンは西洋音楽の音程で最も破壊力のある響で、必ず解決したい、という心理作用を持っている。トライトーンに興味のある読者は是非こちらのオルタード・コードの説明をご覧頂きたい。トライトーンはドミナントコードがドミナント(一番強い)と呼ばれる理由で、このG -7(♭5)コードと同じトライトーンはE♭7コードに含まれる。E♭7コードは下からE♭- G – B♭- D♭、G -7(♭5)コードは下からG – B♭- D♭- Fで、このトライトーンはA♭メジャーに解決したいという心理作用を持っている。だからG-7(♭5)の2度音はAではなくA♭でなければ機能が成立しない。

マイナー7(♭5)コードの2度にナチュラル9thをヴォイシングして拡散したのはハービー・ハンコックだと思う。このサウンドはカッコいい、が、Locrianの機能は失われる。この曲に当てはめて説明すると、Fマイナー(A♭メジャーの関係調)に向かってのケーデンスなので2度音はAではなくA♭の方が調性内ということになる。ハービーが有名にしたマイナー7(♭5)コードにナチュラル9thをテンションとしたコードというのは、上記同様長三度下のドミナントコードの根音抜きだが、A音がテンション#11なので解決先はA♭メジャーではなくDメジャーになる(上記リンクのトライトーンの説明をご覧下さい)。理論的に、というのは、耳がそう聞く、という意味だ。だから記譜はG-9(♭5)と書くより、E♭7(#11)/Gと書いた方が初見者は誤解することがない。なぜなら、G-9(♭5)を見てそんなコードは存在しないと思ってコード・スケールで混乱する演奏者は必ずいるからだ。

そして、フィリップのヴォイシングにE♭音は含まれていない。だから機能的に成立するA7(#9,♭13)を選んだ。理論はゲームのようなものであって、音楽性にはあまり関係ないのだが、本誌No. 230、楽曲解説#19と本誌No. 252、楽曲解説#41でマイルスを取り上げた時にも少し説明したので興味のある方は是非ご覧下さい。

Marcelo Kimura, The Headhunters, ハンク・モブレー, ケニー・ウィラー, 酒井麻生代, Makiyo Sakai, Phillip Strange, フィリップ・ストレンジ, フルート, 木村マルセロ, Return To Forever, Vida, Keith Jarett, Hank Mobley, Erroll Garner, ザ・ヘッドハンターズ, Glenn Miller Orchestra, グレン・ミラー楽団, Gun High, flute, ハービー・ハンコック, Bill Evans, オスカー・ピーターソン, ビル・エヴァンス, キース・ジャレット, Chick Corea, セロニアス・モンク, チック・コリア, リターン・トゥ・フォーエヴァー, Thelonious Monk, ケニー・ホイーラー, Kenny Wheeler, エロール・ガーナー, Herbie Hancock, 甲陽音楽学院, Oscar Peterson