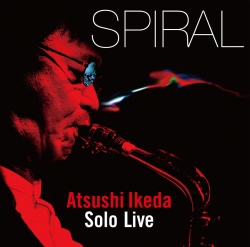

#2092 『池田篤/スパイラル〜Solo Live at 岡本太郎記念館』

text by Yoshiaki Onnyk Kinno 金野Onnyk吉晃

DAYS OF DELIGHT DOD-012

池田 篤 (alto saxophone, soprano saxophone on 3, 5)

1. I Remember You

2. Toitata

3. Blues Five Spot

4. Impressions

5. Flame Of Peace

6. She Likes To Dance

7. Star Eyes

8. Old Folks

2020年2月1日東京・南青山・岡本太郎記念館・第2展示室でのライヴ録音

ある晩、馴染みのジャズバーに立ち寄って安ウィスキーを啜っていると、心地よいサックスが聞こえて来た。しばらく耳を澄ませていたが、無伴奏だと気づいてからは、氷が溶けるのも忘れて音に集中した。

流麗、枯淡ともいえる過不足ない音の美にしばし酔った。

ふっと気を抜いた次の瞬間、エヴァン・パーカーの如き奔流が襲って来た。山の渓流で足を滑らせたかのようだ。あっと息をのみ、身を任せていると激流は次第に、モチーフを現してきた。『インプレッションズ』と気づくのに少し時間がかかった。

そのうちサウンドは幅広い川となり、フェルトのような柔らかさが身を包んでくれたのだった。

16歳の夏に友人の家でアンソニー・ブラクストンの「フォー・アルト」を聴いて以来半世紀、無伴奏サクソフォンという様式に魅せられて来た。それは何故だろうかと自問した。そしてこの数年来その答えの一つが見えたように思う。

畢竟、サックスのソロは「書」である。墨痕淋漓という語がまさに当を得ていないだろうか。

墨継ぎとブレス、筆勢とサウンド。それによって空間に生み出されていくのは漢文や和歌、詩であり、片や音響という「大気中に消えてゆき、二度と捕まえる事の出来ない」印象〜記憶の痕跡である。

私は決して書家でもないし、書道を学んだ訳でもない。しかし何故か周囲には若手書家がいて、作品を見る機会は多かった。また古代文字への関心が甲骨文字、金文、篆書、隷書などの造形美、印字、フォントへの興味と一体となって心中に醸成されていた。それらがいつの間にか「書」という表現への希求となっていた。

そして気づいたのは、私のサックス演奏個人史は「フォー・アルト」の臨書ではなかったかということだ。私にとってこのアルバムは、書の手本であり、模倣する事によって演奏を学んで来たのではないか。

ジャズはサックスの文学だと言った人がいた。

コールマン・ホーキンス、チュー・ベリー、ベン・ウェブスターを三筆としたら、三跡は誰か。ジョニー・ホッジス、レスター・ヤング、ベニー・カーターあたりを挙げておくべきだろうか。そして其の後にはパーカーを筆頭として、ロリンズ、トレーン、スティット、マクリーン、ウッズ、グリフィン、ドルフィー、オーネット、コニッツ、ペッパー、ファロア、シェップ...華麗なる作家達の系譜。アイラーという巨魁。そのこちら側にブラクストン、エヴァン・パーカー、ブレッツマン、ゾーンらがいる。

ところで、多くの書を見て来た挙げ句に思うのは、漢字ではどうしても中国や台湾の書家には、日本の書家は敵わない、いや何かが決定的に違うという印象である。当然と言えば当然だ。彼等はその書字〜漢字の中で生き、考え、思い、暮らしている。我々は違う。そこには多様な言語や文字の混成〜ハイブリッドな言辞が渦巻き、それに棹さしながら想いを綴っていないだろうか。

だから、我々が決定的に、世界の何処よりも優位なのは、仮名文字の、あるいは漢字仮名混じり文での思考であり、書なのだ。

津軽三味線が津軽弁の、琉球三線がウチナーグチの語調と共鳴している事は否定できまい。では日本人サックス・ソロ美学の根底をどこに求めるか。

アフロアメリカンの音楽ならば、ブルーズ、ソウルという心情、そして英語圏の語感に求めるのは妥当であろう。それを求めても得られない葛藤と諦念が我々にはある。

だから敢えて言おう。日本の無伴奏サックスは「仮名文字の音楽」であると。

井上有一、榊獏山など現代美術的書家を想像してはいない。本阿弥光悦、藤原俊成、定家らの散らし書き、そして良寛に極まる空間の美学、扇面や屏風、書簡、料紙に残るアトモスフィア。

大陸由来の、漢文の公式文書や経典。その厳密に排列された漢字一個一個の「漢文」を、あたかも大陸由来の確たるスコアとみなすなら、それに対して、あくまで私的な、秘めた気合いが虚空を緩やかに分節化し、たおやかさによって空白に生気を与える「仮名書き」。そこで生まれる音が音楽と成るようなソロ、それは和歌でもある。これが日本のサックスを特徴づけているのではないか。

私は以前、阿部薫のサックスを匕首に喩えた。それは強靭ではあるが儚い音楽だった。それは一瞬で消えゆく叫び、模倣する事の叶わない演奏だった。

またこの系列に、山内桂の飛行機雲の如き遥かな音を、故橋本孝之の垂鉛のような響きを追記することを私は厭わない。

実は、私がブラクストンに惹かれたのは、ブルーズ、ソウル感が希薄だったからだ。それでも皆無という事は勿論無い。彼と、同時代の米英欧の数多のサックス奏者達はブルーズ引力圏から脱出せんと切磋琢磨、工夫考案したのだ。

そして、彼等の試行錯誤を横目に見ながら日本人はどう考えたか。

「このサックスソロは誰?」

「池田篤さんですよ。ずっとソロやってきたけど、しばらく休んでたんだよね」

「そうですか。いや不勉強で知らなかった」

「ははは、いいでしょう。これ岡本太郎記念館で去年やったライブなんですよ」

「へええ、面白い場所だ。あ、拍手からすると客はそう多く無いね」

「なんかこう親密な雰囲気だよね」

「うん、いいねえ...実に」

「気に入った?うちで売ってるよ。買う?」

「是非」

「あ、最後の一枚だ。毎度あり〜」