ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #44 Bill Evans <Our Love Is Here To Stay>

この4月13日にビル・エヴァンスの未発表ライブ2枚組、『Evans In England』がリリースされた。これは1969年12月にロンドンにある老舗ジャズクラブ、ロニースコッツに1ヶ月も出演していたエヴァンスの、Eddie Gomez(エディー・ゴメス)とMarty Morell(マーティー・モレル)からなる第二期トリオをフランス人のファンが隠し録りしたものだ。この匿名希望のファン(仮名Jo)はエヴァンスをヨーロッパ中追っかけまわして隠し録りをしていたが、ある日エヴァンス本人に咎められたもののエヴァンスと懇意になり、録音を許されることになったそうだ。84歳になったJoがあとどのくらい生きられるかわからないと感じ、この録音のリリースを死ぬ前に見たい、とフランス在住で、1981年にエヴァンスのドキュメンタリー、『Turn Out the Stars』を製作したエヴァンス収集家、Leon Terjanian(発音はリオン・テラニアンだろうか)に相談し、それがアメリカのプロデューサー、ゼヴ・フェルドマンに渡り、2年の歳月を費やして製品化し、やっとリリースに至ったらしい。海賊盤の正規リリースは色々と事務処理が大変だということである。

以前No.219でも書いたが、筆者はこのトリオが苦手なのだ。今回このアルバムのリリースをもって、もう少しビル・エヴァンスを突き詰めたくなった。何せ彼を否定する者などほとんどいない世の中なので、多分おかしいのは筆者なのだろうと思うが、やはりもう少し掘り下げる必要があると感じたのだ。

筆者がジャズを学び始めた頃、エヴァンスのアルバムはかなり色々聴いた。聴きやすいピアノソロアルバムはもとより、『Portrait in Jazz』から始まる一連のScott LaFaro(スコット・ラファロ)とPaul Motian(ポール・モチアン)のトリオや、『Undercurrent』から始まる一連のJim Hall(ジム・ホール)とのデュオ、『How My Heart Sings!』などのChuck Israels(チャック・イスラエル)がスコット・ラファロの後釜に入ったものや、その後にLarry Bunker(ラリー・バンカー)がモチアンの後釜に入ったものなど、本当にたくさん聴いた。エヴァンスはウイントン・ケリーの独特なグルーヴ感をもっと発展させ、タイム感で追従を許さないオリジナリティーを築き、ジャズの美味しい常套句をいくつも生み出して多くに影響を及ばせた。また、「美しい」とか「繊細な」、「インテリジェントな」などと言うイメージも喜ばれたのだと思う。それは多分美しいオリジナル曲や3拍子の曲が多かったり、ソロピアノのアルバムでのハーモニーの素晴らしさや、エヴァンス・トリオ・サウンドの大きな特徴のひとつであるベースとのインタープレイが多くを魅了したのだと思う。このトリオの歴代のベーシストはクリエイティブなカウンターポイントをもってエヴァンスとご機嫌な会話ができる者ばかりだ。しかし筆者はこのゴメスとモレルのトリオをどうしても好きになれない。それは走るからだ。走ることを否定しているわけではない。興奮して曲の終わりのテンポが始まりより早くなってしまうことは少なくないし、大抵はそれほど気にならないのだが、このトリオは度を超えているのだ。

第2期エヴァンス・トリオの謎

筆者は中学生の頃友人の兄からバイオリンベースを授かって、その友人とブルースバンドを結成した。その友人の兄はジャズ好きで、まずチャーリー・パーカーを聞かされたが、それは筆者にとって騒音以外の何物でもなかった。その次に聞かされたピアノトリオのレコードは、そのベース奏者のすごさからジャケットのイメージを深く筆者の頭に刻み込んでくれた。それから10数年経ってジャズに興味を持ち始めた時、そのレコードを聴いてすぐに例の中学の時に聴いたものだとわかった。それは1968年作品、『Bill Evans at the Montreux Jazz Festival』で、10年以上も忘れられなかったそのベース奏者はエディー・ゴメスだったのだ。それほど彼の演奏に魅了された。速攻でこのアルバムを買い求め、ついでにエヴァンスとゴメスのデュオアルバム、『Intuition』も購入したのを覚えている。話を戻すが、このモントルーのライブ盤はドラムがディジョネットだ。残念なことにディジョネットがこのトリオに参加していたのはごく数ヶ月だった。そしてマーティ・モレルがディジョネットの後釜に入り、その後7年近くこのトリオで演奏するほどエヴァンスはこのユニットを気に入っていたらしい。

ビル・エヴァンスの謎

まず確実に言えることは、エヴァンスはアメリカ人ジャズピアニストには珍しいオン・トップ・オブ・ザ・ビートの演奏家だ。筆者が馴染みのある1968年のソロピアノ作品、『Alone』でもエヴァンス専売特許のオン・トップ・オブ・ザ・ビートすれすれのタイム感でドライブしている。これがエヴァンスの魅力だ。5曲目<Never Let Me Go>などで、エヴァンスは左手を一見ビハインド・ザ・ビートに置いてスイングしているような錯覚を呼ぶが、よく聴けばやはりオン・トップ・オブ・ザ・ビートすれすれでドライブしている、このスリルがたまらない。そしてエヴァンスのレガシーとなる第1期トリオ、スコット・ラファロは一般のジャズベーシストの逆のビハインド・ザ・ビートで、ポール・モチアンはエヴァンスとラファロの中間に位置するオン・トップ・オブ・ザ・ビートなドラマーだった。これがエヴァンス・トリオの特異なグルーヴを生み出していたわけだ。

ラファロ事故死後、チャック・イスラエルが代役を務めたが、イスラエルもラファロ同様ビハインド・ザ・ビートでタイム的には良かっただろうが、残念ながらエヴァンスの演奏はラファロを失ったことからの失意から立ち上がれないでいるような録音ばかりだと思う。ここでエヴァンスは、ラファロとモチアンとのトリオを吹っ切るかのように一挙転換する。つまりフィリー・ジョー・ジョーンズを軸にパーシー・ヒースやロン・カーターのようなトラディッショナルな、ベースがオン・トップ・オブ・ザ・ビート、ドラムがビハインド・ザ・ビートというリズムセクションを試す。ジャズアルバムとしては良いかもしれないがエヴァンスの特異なタイム感が活かされない演奏になっている。そしてこの時期、1963年あたりにソロピアノで録音を初めている。相当苦しんでいたのだと想像される。

約1年後、エヴァンスはイスラエルを呼び戻し、ドラムにラリー・バンカーを入れた。ここで注目すべきは、なんとイスラエルがビハインド・ザ・ビートではなくオン・トップ・オブ・ザ・ビートの普通のジャズベーシストに変身していたことだ。ひょっとして最初ラファロを意識して自分のドライブ感を出せないでいたのかもしれない。そしてバンカーはモチアンと同じようにオン・トップ・オブ・ザ・ビートのドラマーで、この三人で全員がオン・トップ・オブ・ザ・ビートという非常に特殊な、今までのジャズにないタイム感を生み出したことになる。ひとことで言えば、「攻撃的ジャズ」の誕生だ。しかもフリージャズなどとは違って、スタンダードを演奏して、タイム感だけで攻撃性を表している。イスラエルのタイム感の中間変貌が理由なのか、1年のブランクが原因なのか、この時期が第2期エヴァンス・トリオと呼ばれていないところが不幸と言えば不幸だ。何にしてもエヴァンスは自分のトリオのサウンドを再定義し、他にないサウンドを新しく作り出したことは確かだ。この特殊なタイム感は晩年期であるMarc Johnson(マーク・ジョンソン)とJoe LaBarbera(ジョー・ラバーバラ)とのトリオでも継続されるわけだが(筆者はこの時期のエヴァンスを全く聴いていなかったのだが、今回聴いてすっかりこのトリオが一番のお気に入りになってしまった)、なぜイスラエルとバンカーとのトリオが続かなかったのか、だ。

イスラエル、参加前半期では明らかにラファロになり損なったという印象なのだが、後半期は気持ちよくドライブしている、の、だが、『Trio ‘64』(注:読者の指摘する通り、正しくは『Trio ’65』)を聴いた時エヴァンスの演奏からは明らかにフラストレーションしているのが感じられる。当時流行りのヘロインが関係していたのかもしれない。また、周知のエヴァンスの性欲に関係していたのかもしれない。エヴァンスはきっともっともっと興奮するものを求め焦っていたのではないか。だからラテンの、あの、明後日(あさって)あたりを突っ走る恐ろしいほどのオン・トップ・オブ・ザ・ビート感を持ったエディー・ゴメスに出会い、それに対抗できるほど、つまりそれを抑制すべき役割のドラマーではなく、一緒に明後日(あさって)あたりにすっ飛んでドライブするモレルを入れて、運動会で突っ走り続けるようなトリオを編成した。ガンガンでエキサイティングだ。

だが、問題は、モレルが走るのだ。つまり彼はオン・トップ・オブ・ザ・ビートなのではなく、エヴァンスに釣られてどんどん速くなるドラマーなのだ。なぜエヴァンスはこんなトリオを7年近くも続けたのか、やはり筆者にとっては謎だ。

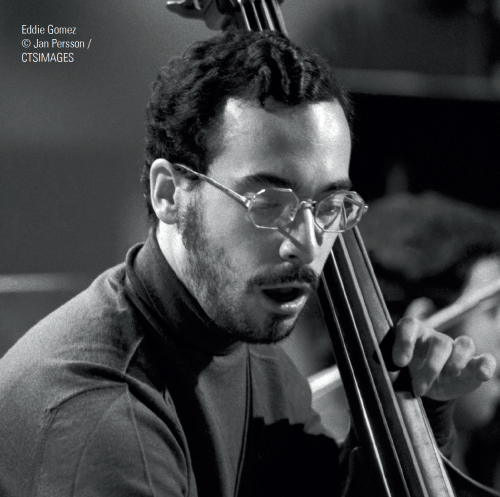

ライナーノーツから(photo: ©Jan Person)

ライナーノーツから(photo: ©Jan Person)

<Our Love Is Here To Stay>

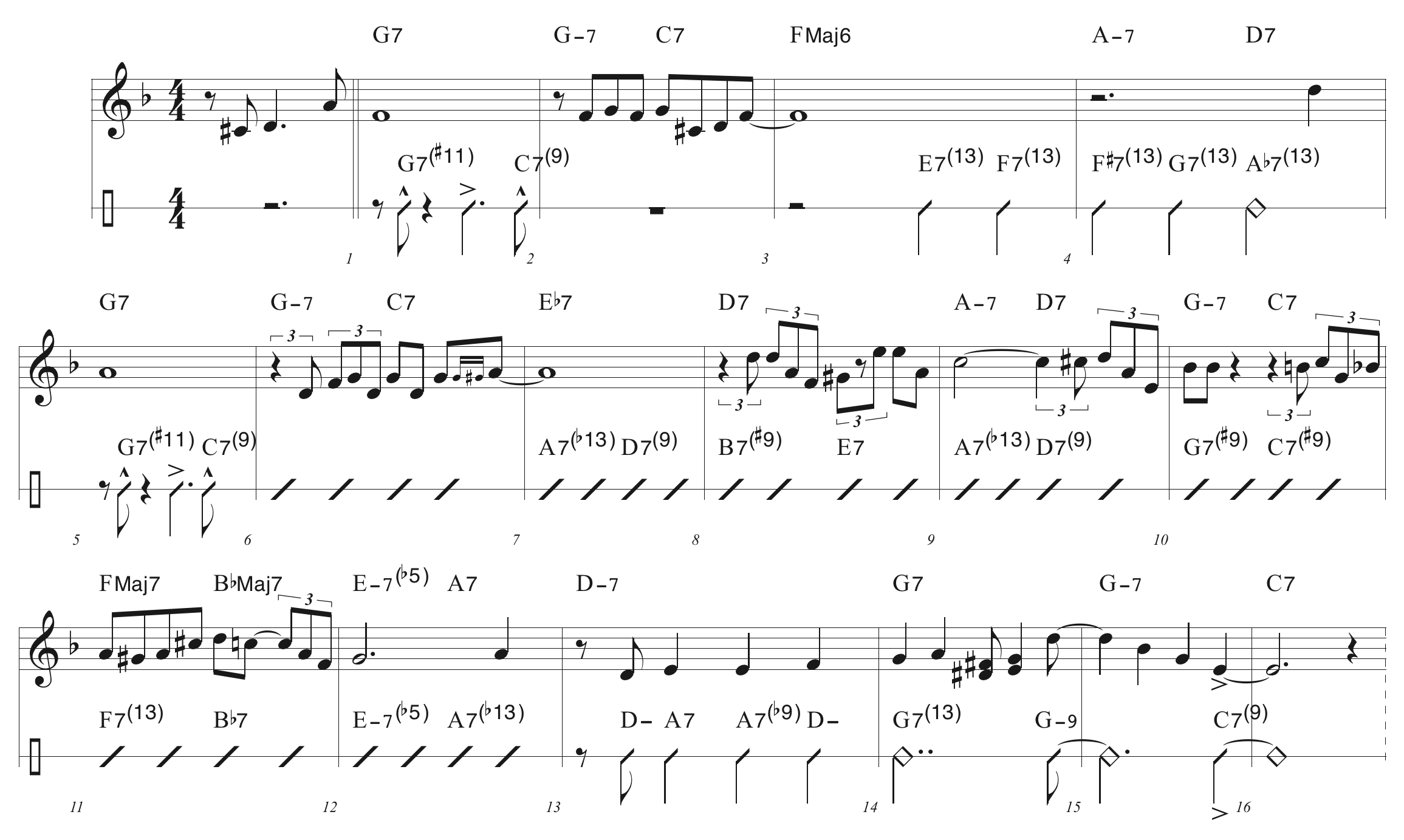

さて、アルバム1曲目からこのトリオの走りまくりをたっぷり味あわせて頂ける。演奏始めはおよそ180BPM(1分間に四分音符180)程度だ。まず出だしのヘッド(テーマ)を採譜してみた。

よくあるHalf Time FeelまたはTwo Feel(4分の4拍子を四分音符でスイングするのでなく、2分音符で、つまり半分のビート取りで演奏する)で演奏し始めるが、ここでゴメスが強力なオン・トップ・オブ・ザ・ビートでエヴァンスより先の位置でドライブしているのがむちゃくちゃ気持ちいい。筆者はTwo Feelでドライブできるベーシストがむちゃくちゃ好きだ。採譜の2段目のリズム譜は(3、4小節目を除き)バンドのストップタイムではなく、エヴァンスの左手だということにご注意頂きたい。ここで注目すべきはエヴァンスのコードだ。ほとんど全てドミナントコードに置き換えられている。これの自由奔放さはピアノトリオの特権であり、ゴメスもエヴァンスのこのやり方にすっかり慣れているようだ。こう見ると、ハーモニーの魔術師のエヴァンスも、こういう曲では殆ど手グセでコンピング(伴奏)しているようだ。グルーヴ重視ということだろう。もうひとつ言及したいのは、6小節目から始まる飛び跳ねる3連譜が、前述のウイントン・ケリーから継承された、エヴァンスの看板フレージングだ。

ヘッドの後すぐにベースソロに入る。これもエヴァンス・トリオの特徴だ。No.219でも書いたが、ゴメスはレイ・ブラウンやミンガスをはじめとする歴代の名ジャズベーシストと違い、ソロでもオン・トップ・オブ・ザ・ビートを維持する。注目したいのは、このベースソロ中はまだ誰も走っていないということだ。つまり、ゴメスはオン・トップ・オブ・ザ・ビートでガンガンソロを取っているが、モレルはそれに釣られて速くなってはいないのだ。ところが、ベースソロが終わり、エヴァンスのピアノが入った途端、ものの数小節で200BPMに跳ね上がり、さらにスイングビートになる9小節目あたりでは、何と220BPMにまでなっている。これは2割以上速くなっているということだ。興味深いのは、一旦220BPMに落ち着いたあとは最後までこれを維持している。

とすると、彼らはこれを意図的にやっているのだろうか。意図してやって興奮感を出し、それを売りにしているのだろうか。だとするとこのトリオが世に賞賛され続けた理由が理解できるし、エヴァンスがこのトリオを7年近く続けた理由も理解できる。そしてこのスピードアップを受け入れられないかわいそうな身体の筆者が悪いということで納得できないこともない。ともかくこの問題のスピードアップ部分を採譜してみた。

譜面を見てお判りと思うが、強力なフレージングのずらしが入っている。だが赤矢印で示した部分は、これはリハーサルされたずらしであることを示唆している。これもエヴァンス・トリオのサウンドの特徴だと思う(但し2小節目や6小節目などの喰いでは微妙にミスっているのがかわいい)。この採譜を見ながら是非このトラックを聴いて頂きたい。これはわざとやっているスピードアップなのか、モレルの抑えが効かなくエヴァンスに釣られてどんどん速くなってしまっているのか、読者の判断にお任せしたいと思う。

いつも興味深く読ませてもらっています。

一つ訂正ですが「Trio ’64」はベースがGary Peacock、ドラムがPaul Motianというリズムセクションです。でも確かにこのトリオはこの一枚しか録音していません。近い時期ではPaul Bleyとの録音がECM「With Gary Peacock」前半にありますが、そちらのトリオの方がよりウマが合ってるように聴こえますね。実際、この三人は後年、短期的にですが再結成していますから。

ちなみに、その頃のライブ音源がつい一月くらい前に新しく発売されていますよ。未聴であれば是非どうぞ。

大変失礼致しました。『Trio ’65』の間違いです。ご指摘ありがとうございます。

TRIO ’64

https://www.discogs.com/ja/Bill-Evans-Trio-64/release/2046412

Trio ’65

https://www.discogs.com/Bill-Evans-Trio-Trio-65/release/2262082