ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #81 Cécile McLorin Salvant <Ghost Song>

わくわくどきどきする音楽に出会う機会は滅多にあるものではないが、なぜか最近筆者を興奮させてくれるアルバムが異常に多い。筆者にとってこんなことは初めてだと思う。シオ・クローカーの『BLK2LIFE || A FUTURE PAST』、グラスパーの『Black Radio III』、メルドーの『Jacob’s Ladder』、そして本年3月4日にリリースになったCécile McLorin Salvantの『Ghost Song』だ。

Cécile McLorin Salvantの日本語表記はセシル・マクロリン・サルヴァントだが、フランス名なので筆者はてっきりシシール・マクロラン・サルヴォンだと思っていた。ところが、自己紹介の時に本人はシシール・マクロリン・サルヴァントと発音していた。アメリカで育ったからかも知れない。それとも英語のインタビューだったからかも知れない。以下シシールとする。彼女は時の人で、ありがたいことにインタビューをたくさん見つけることができた。今回資料にさせて頂いたのは、The New York Times、Qobuz、MacArthur Fellow、The New Yorker、それとDownbeat誌2022年3月号だ。

彼女はフランス語圏のハイチ人医師の父と小学校の校長を勤めるフランス人の母を持ち、生まれ育ったのは米マイアミなのだが家ではフランス語を話していたそうだ。また、仏名門ダリウス・ミヨー音楽院でバロック歌唱法を、同時にエクス=アン=プロヴァンスの大学で政治学を勉強するために17歳でフランスに移住した。移住当時母親の勧めでジャズ学校のオーディションを受けた。本人曰く、親と先生の言うことに一切逆らわない子供だったらしい。自分としてはミヨー音楽院のスケジュールと政治学の勉強で、ジャズ学校なんて行く時間はないと思ってオーディションの後放っておいたのだそうだが、オーディションを審査した先生の一人、Jean-François Bonnel(ジャン=フランソワ・ボネル)というサックス奏者が「君が授業を受けてくれるまで毎日訪ねる」と言うほど才能に惚れ込んだ。政治学の学校では金持ちのツンとした生徒ばかりで友達が出来ず、友達欲しさだけでジャズ学校に参加したと言う。フランスでジャズを本気で勉強する羽目になったのだ。子供の時から家族が色々なジャンルの音楽を聞かせてくれていたので全く抵抗はなかったと語っていた。

本人も母親もシシールがパフォーマンスに進むとは思っておらず、音楽は趣味、将来は弁護士と思っていたが、ボネルのバンドでヨーロッパ中をツアーするようになってすっかりそれが楽しくなったそうだ。そして2010年、まだジャズを初めて2年強というところで母親が「経験のために」とセロニアス・モンク国際コンクールの応募を勧め、見事に一位を受賞してその場でレコード契約を得て一挙に華々しくデビューした。つまり彼女は子供の時からジャズが好きで一生懸命聴いていたわけでもなく、ジャズ歌手になる努力をしていたわけでもなく、ステージママがいたわけでもない。ただ単純に、半端ない才能があったのだ。神が我々を平等に創造していないことの証明だ。才能があっても認められない人が多い、などという次元の話しではないのだ。全てを一瞬にして吸収し、自分のアートフォームとして放出することが可能なこの才能が、追従を許さない彼女のスタイルを形成している。マイルスのように新しいサウンドを追求しているわけではないが、アートフォームの質としてマイルスに通ずるものがあるかも知れない。Ornette Coleman(オーネット・コールマン)は公然と「マイルスは努力しないで音楽をやっているから許せない」と言っていたのを思い出す。

さて、以前の筆者だったら、アルバムを買ってカッコいい演奏に痺れ、何を盗もうか、というような聴き方をしていた。だからほとんど歌モノは聴いていなかった。ところが黒人音楽アルバムがストーリーを伝えるプラットフォームとして成功し始めてからは、歌詞が筆者にとっても重要になってきた。また、以前興味のなかったラップでさえも重要なストーリーの一部として、さらにそのグルーヴ感や韻の踏み方を大いに愉しむようになった。シシールがこのアルバムについて面白いことを言っていた。自分の今までのアルバムは、その時のバンドの状態の記録だった。それはライブのステージ上でやっていることだし、ライブ録音アルバムにすればいいことだと気が付いた。このアルバムは自分が次に何をして行くのかのRoad Map(計画概要)を示している、と語っていた。

ちなみに筆者はパンデミックの影響で、アーティストたちのアルバム制作の傾向が変わってきたと強く感じている。筆者はこの変換期を大いに楽しんでいる。

シシールの魅力

シシールは、フランスでジャスの勉強を始めた時ジャズは自分の文化の音楽ではなく、単に子供の頃から家で聴かされていた色々な音楽のカテゴリーのひとつと理解していた、とインタビューで話していた。グッとくるものがあった。ジャズやアメリカ音楽は筆者にとっても自分の文化の音楽ではないからだ。但し、シシールが20歳の時フランスでリリースしたデビューアルバム、『Cécile & the Jean-François Bonnel Paris Quintet』(2010) を聴いてもお分かりのように、彼女は恐ろしいほどの数のスタイルを習得している。ジャズではSarah Vaughan(サラ・ヴォーン)から強く影響を受けたと語るが、色々な歌手のスタイルをひっきりなしに入れ替えて披露してくれる。Ella Fitzgerald(エラ・フィッツジェラルド)、Billie Holiday(ビリー・ホリデイ)、Bessie Smith(べシー・スミス、日本語表記ベッシー・スミス)、Betty Carter(ベティ・カーター)等の独特なスタイルが彼女の引き出しには沢山詰まっており、いつでも自由自在に引っ張り出されて来る。楽器奏者だったら「真似ばかり」と言われるかも知れないが、なぜこのようなごちゃ混ぜスタイルがこんなにも魅力的なのか。もちろん彼女の独特の澄んだ声が真似を真似に聞こえさせないということもあるだろうが、彼女のパフォーマンスはまさに演劇だからだ。話のスジに沿ってセリフにメロディーを付けるミュージカルとは違う。彼女の歌うフレーズ一つ一つが全て一人舞台のセリフのようなのだ。筆者の大好きな役者、Patrick Stewart(パトリック・スチュワート)の、一人で40人以上の役を演じる舞台、『クリスマス・キャロル』を思い出す。

ところで、彼女はBessie Smithの影響をかなり受けているのではないかと思う。なぜなら彼女から筆者の大好きなブルースの匂いがぷんぷんするからだ。

彼女は4歳からピアノ、8歳からクラシックの声楽法を勉強し、ニュースクール大学で作曲法も楽理も勉強している。前述のように名門ダリウス・ミヨー音楽院でバロック歌唱法まで習得しており、オペラ歌手並の音域と、音程を完璧にコントロールする技術を備えている。更にデザインやイラストの才能も半端じゃない。パンデミック中に書き始めた『Ogresse』というオーケストラ作品のために創作したおとぎ話を、自分のイラストでアニメ化している作業中だそうだ。待ち遠しい。

そうそう、シシールも以前取り上げたSteve Coleman(スティーヴ・コールマン)同様、例のマッカーサー・フェローの受賞者だ。しかもその同じ年である2020年に、更にDoris Duke Grant(ドリス・デューク芸術基金)というWayne Shorter(ウェイン・ショーター)等も受けた賞を受賞している。つまり彼女の才能は世界的に認められているということだ。2年前当時、彼女若干30歳でだ。

アメリカデビューしてリリースした4枚ともグラミーでベスト・ジャズ・ボーカルを受賞しているのも驚異的だ。そのアルバムに収められているスタンダードもかなり捻りが入っている。例えば1作目『WomanChild』(2013) 7トラック目の<You Bring Out The Savage In Me>は、1930年代の男尊女卑の風潮を皮肉っているし、2作目の『For One To Love』(2015) トラック5、Burt Bacharach(バート・バカラック)作の<Wives And Lovers>の歌詞などは、「妻は夫が浮気しても愛さなくてはならない。夫が帰宅したら駆け寄って出迎えなくてはならない。」などというとんでもない歌詞を劇的かつコミカルに歌い上げる。こんな芸当ができるほど知力と才能と実力があるアーティストなのだ。

上記アルバムの『For One To Love』と『The Window』のカバーイラストとアルバムデザインは本人のものだということにも注目したい。

筆者にとってもうひとつ重要な彼女の魅力がある。それは、英語の発音が美しく、聞き取れない言葉が殆どないということだ。グラスパーやシオ・クローカーのアルバムだとそうは行かない。わからない発音が多いので歌詞を手に入れなくてはならない。そうそう、最近のApple Musicは歌詞を表示してくれるのが実にありがたい。昔のように歌詞をネット検索しなくてよくなった。

筆者にとってもうひとつ重要な彼女の魅力がある。それは、英語の発音が美しく、聞き取れない言葉が殆どないということだ。グラスパーやシオ・クローカーのアルバムだとそうは行かない。わからない発音が多いので歌詞を手に入れなくてはならない。そうそう、最近のApple Musicは歌詞を表示してくれるのが実にありがたい。昔のように歌詞をネット検索しなくてよくなった。

『Ghost Song』

このアルバムについて、本人は「恋焦がれた気持ち、遠距離恋愛、喪に服する気持ち、懐かしむ気持ち等の本を読み漁っているうちに思い入って作ったアルバムになった。」と語っていた。例えばエミリー・ブロンテ(Emily Jane Brontë)の『嵐が丘(Wuthering Heights)』や、フランスの小説家プルーストの作品だという。最初に書いたのが、アルバムのタイトルソングである<Ghost Song>だった。「作曲したというよりあたかもまるで記憶にある遠い昔の曲を書き起こすようだった。」「死者を想う愛は要求される愛ではない。目の前にあるものに縛られるのと違い、完璧に自由でいられる気持ちなのだ。その純粋な美しさを描きたかった。」「このアルバムを作るにあたり自分を一切規制しないことにした。アルバムの在り方などを考えることをせず思いついたことをそのまま流し込むという作業に徹した。」なるほど、ストーリーを組み立てた訳ではないらしい。それなのにストーリーがしっかり構成されたように聴こえるところがすごい。ここのところ続くが、今回も1曲だけ抜き出して解説するのは憚れるので、それぞれの曲をご紹介することにする。その前にもう少しこのアルバムの特徴に触れておく。

まず、忘れ去られたような昔の曲を料理して驚かせる、彼女のユニークなレパートリーをフィーチャーした以前のアルバムと違い、このアルバムでは12曲中8曲がオリジナルだ。そして楽器編成が特殊だ。シシールが今まで使用していなかったギターやパーカッションが参加しているだけでなく、フルート、ピッコロに加え、なんとバンジョーがかなりフィーチャーされて独特なサウンドを作り出している。また、6トラック目の<I Lost My Mind>ではパイプオルガン、10トラック目の<Dead Poplar>ではなんとリュートとテオルボなどという古楽器まで飛び出すのだが、その使い方が実に見事なのだ。

調べたところ、使用されたパイプオルガンはNYC49番街にある聖マラキー・ローマカトリック教会(St. Malachy Roman Catholic Church)に設置されているものだ。オルガン好きの筆者はどういう楽器なのか知りたくなった。お付き合い頂きたい。制作はペラガロ・オルガン工房(Peragallo Organ)によって1900年代初頭に制作された。アクションはニューマティック(Electro-pneumatic action)なので電気仕かけではあるが、シアター・オルガンのように電子仕かけではない。しかし、このアルバム6トラック目を聴いた時そのオルガンの音の良さに感動した。それはパイプの良さもそうだが、なんと言っても教会自体の響の良さだ。そう、これはフランスの教会の響きを思い出させてくれた。筆者は昔フランスに演奏旅行で行った時に、パイプオルガンのミニ観光ツアーをしたことがある。フランスの教会は、バッハなどを楽しむ北ドイツの教会と違い、残響が深いものが多い。縦に長い建物が多く、残響が駆け抜けるように移動する。ところが驚いたことに残響の音程が全く変わらないのだ。あれには深く感銘した。そのサウンドがこのマラキー教会で再現されている。シシールがこのオルガンを選んだ理由がはっきりとわかる。

もう一つ特筆すべきは、参加のパーカッション奏者がSnarky Puppy(スナーキー・パピー)を始め多方面で大活躍中の小川慶太氏だ。実は彼がこんなに売れっ子になってしまう前に筆者のハシャ・フォーラに参加して頂いたことがある。ご機嫌なグルーヴと気さくな性格で、一緒に演奏するのがとても楽しかったのをよく覚えている。しかもアメリカのパーカッショニストでは貴重な、譜面がバッチリ読めてしかもグルーヴする奏者なので、あっという間もなく売れっ子になったのは当然の成り行きだったと思う。彼はこのアルバムからシシールのレギュラー・メンバーとしてツアーにも参加している。

では、このアルバムのそれぞれの曲を追ってみよう。

1. <Wuthering Heights>

まずいきなりルームノイズ(外から漏れ入る雑音や室内の空調の雑音が混ざった空気音)がフェードインしてびっくりした。筆者はスタジオをやっている頃数多くの古楽器の録音のエンジニアを勤めたので、このルームノイズが大聖堂のものとすぐ認識した。だからシシールが歌うグレゴリオ聖歌が始まると、あゝなるほど、と思ったわけだが、その二節目で「It’s me, I am Cathy」と出て来てのけぞった。えっ?もしやこれは、70年代終わりに大ヒットした、英国人シンガーソングライターのKate Bush(ケイト・ブッシュ)の<Wuthering Heights>ではないか。(YouTube→)

ケイトという名は本名のキャサリン(Catherine)の愛称で、また歌詞にあるキャシー(Cathy)もキャサリンの愛称だ。ケイトがこの曲をデビューシングルにして大ヒットした理由がわかる。また、『Wuthering Heights(嵐が丘)』は英国人なら皆知っている話しだろう。筆者は残念ながら『嵐が丘』を遠い昔に映画で観た程度で全く内容を覚えていないので、ネット検索であらすじを把握する必要があった。主人公はヒースクリフ(Heathcliff)という不幸な生い立ちの子が、大金持ちになって色々な人に復讐するといったものらしい。ケイトはヒースクリフに裏切られたと誤解されたまま死んで亡霊となったキャシー(Catherine Earnshaw)の役を演じ、ヒースクリフへの想いを歌う。歌詞の意訳をご紹介しよう。

「ヒースクリフ

わたしよ

キャシーよ

寒いわ

窓から入れて」

さて、シシールはこの二節目の「It’s me, I am Cathy」のCathyの部分でグレゴリオ聖歌の歌唱法から一歩踏み出して軽いビブラートを入れ、変化を予想させる。ここから十数節アカペラで歌うのだが、驚いたことにその間7、8回マイクに近付いて来、リバーブのミックスを下げる効果を有機的に作り出している。このリバーブは人工的なものではない。大聖堂の残響だ。だから本人がマイクとの距離を調節するしか方法はないのだ。そう、音を出さずにマイクを移動し、かつ室内音も録音することは不可能だからだ。このアイデアには心底度肝を抜かれた。音を出さずに移動するのだって簡単なことではない。

シシールの歌い方が少しずつ少しずつ見事な変化を見せながらマイクに近づき、かなり近づいた時ベースとシンセサイザーが入る。両方ともシシールの長年のベーシスト、Paul Sikivie(ポール・シキヴィー)がクレジットされているので、おそらくシンセサイザーはオーバーダブなのであろう。ちなみに使用されたシンセサイザーはKorg Mono/Polyという80年代のヴィンテージで、シンセ好きにはたまらないサウンドだ。ここで驚いたのは、ベースとシンセサイザーが入ってからも二度マイクとの距離を縮めているのだ。注意して聴いていないとわからない程度の変化だが、効果は抜群だ。

曲が終わるとルームノイズがゆっくりとフェードアウトされる。なるほど、亡霊感を出す効果抜群ではないか。シシールのインタビューによると、この大聖堂には<I Lost My Mind>でのパイプオルガンを録音するために訪れたが、その残響を聞いた瞬間この<Wuthering Heights>と最終曲の<Unquiet Grave>もここで録音すべきだと急遽決めたそうだ。

2. <Optimistic Voices / No Love Dying>

バンジョーの軽快なリズムで始まる<Optimistic Voices>、これまた意外な曲が飛び出した。これは『オズの魔法使い』の挿入歌だ。確か、ようやっとエメラルド・シティーが見えるところまでたどり着いて、「やっとここまで来たぞ!もう安心だ!」っとぬか喜びするシーンだったと記憶する。そしてヴァースの最後に「Open」と言っているのは、「さあ、ゲートを開けよう」という場面だった。シシールはこの「Open」で原作にある次に続く難関を表現するために、バンドのフリーインプロビゼーションをカオス的に挿入し、その影からバンジョーを再開させて、さあ、もう一度やり直そうという効果を作り出している。繰り返しの三度目は早めに中断し、今度は「Open」を何度も繰り返す。その繰り返し方があたかも「どうしてうまくいかないの?」というような雰囲気を上手に出している。その「Open」が徐々に徐々に変化して、George Porter(ジョージ・ポーター)のヒット曲、<No Love Dying>に移行するのだが、シシールはオリジナルよりも相当遅いテンポで、もっとバックビートを強調して、メロディーをゆっくりと歌い上げて素晴らしい出来栄えだ。

「Loveの死はそこらじゅうだが

そんなことはさせない

ここには死ぬLoveなんてない」

この曲ではそれぞれのミュージシャンの素晴らしさが堪能できる。まずシシールの『The Window』以来の相棒、ピアノのSullivan Fortner(サリバン・フォートナー)の演奏が実に素晴らしい。サリバンがインタビューで話していたが、知り合ったきっかけは、サリバンがダメもとで超有名人シシールをギグに誘ったそうだ。シシールは「一緒に最初の1音を出した時からマジックだった」と語っていた。サリバンはこのアルバムの共同プロデューサーとしてもクレジットされている。

この<No Love Dying>での小川慶太氏のウドゥを主体にしたパーカッションも素晴らしい。サックス奏者、Alexa Tarantino(アレクサ・タランティーノ)のアルト・フルートもかなり特殊だ。サックス奏者が演奏するフルートなのでタンギングははっきりしないが、なぜかすんなり耳に入る。この不思議なサウンドがシシールの音楽に妙に効果的なのだ。そう、シシールは彼女にフルートしか持たせていないのも特筆すべきだろう。そして忘れてはいけないのが、バンジョーのJames Chirillo(ジェームズ・チリロ)だ。前半の<Optimistic Voices>での大活躍は尤もだが、後半の<No Love Dying>でのコンピング(伴奏)が素晴らしいのだ。ミックスが低いので気がつかないかも知れないが、耳を澄ますと実に効果的なリズムを入れているのが聴こえる。それに加えてシシールの素晴らしいフレージング、筆者はすっかり虜になった。胸にグッとくる、というやつだ。

3. <Ghost Song>

前曲で美しいの極みで終わったその直後、いきなりフィールド・ホラーだ。つまり、プランテーションで歌われていたワーク・ソングのスタイルで、悲痛な叫び声から始まる。かなりショッキングだ。但し歌詞の内容はワーク・ソングではない。

「I tried to keep our love going strong

強い愛の絆を保とうと努力したの

But no matter how hard I try

でもどんなに頑張っても

Something went wrong

うまく行かなかった」

まさにブルースだ。Marvin Sewell(読みはおそらくマーヴィン・シウェル)のボトルネック・ギターが素晴らしいブルースを醸し出している。ところが、コーラス部分に入るといきなり美しくキャッチーなメロディーに変化する。サリバンのピアノが、まるでハリー・ポッター映画音楽のチェレスタのようなトライアッドを奏でておとぎ話感を出しているこの変化に驚く。

「亡霊となったLoveと踊るわ

とっくに失われてしまったLoveと踊るのよ」

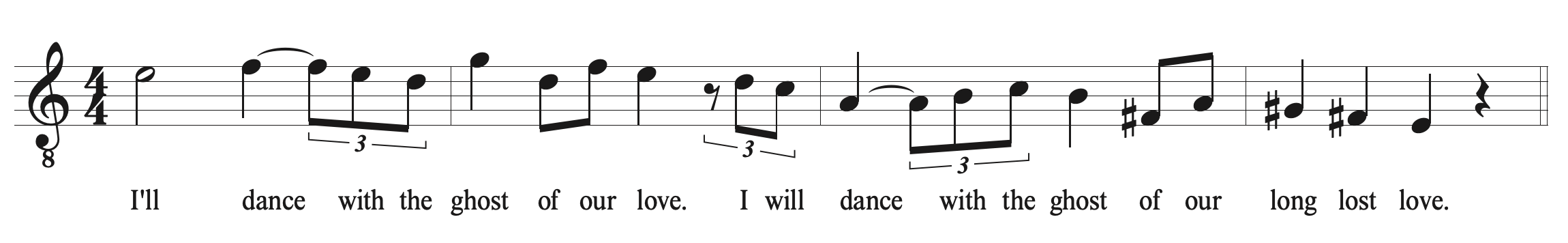

この「Love」は愛という感情のことを差しているのか、それとも愛する人のことを言っているのかの判断はつかない。おそらく後者だろうと筆者は思う。このコーラス2回目の繰り返しからコーラスが入るが、サリバンがコーラスに加ったパート以外はシシール本人の多重録音だ。興味深いのは、わざとずれるように録音されている。おそらく意図的にリファレンストラックなしで録音している。少しずつ歌詞を変えて4回繰り返した後、一旦終始し今度はブルックリン児童合唱団が上記譜面をアカペラで4回繰り返す。これが、すごい。わざと幼少のトレーニングを受けていない子供達に歌わせているのだが、言葉で説明できないほど、すごい。フィールド・ホラーから始まって、変化を続けてここに持ってくる、この創造性に感服する。

4. <Obligation>

Obligationとは「義務感」または「責任」と辞書にあるかも知れないが、実際の意味はむしろ「強要下のプレッシャー」だ。コミカルに歌われる劇中歌のようなこの曲は、このアルバムにとっても間奏曲なのだと思う。

「もし罪悪感から交際してたとしたらどうだ?

そんなものは愛じゃない」

バンドの演奏もかなりアバンギャルドだ。それにしてもサリバンもシシール同様、色々なスタイルを引き出しにたんまり抱え込んでいる。

5. <Until>

またまたびっくり仰天の選曲だ。これはスティングが映画『ニューヨークの恋人(Kate & Leopold)』(2001)というメグ・ライアンとヒュー・ジャックマン主演のロマンティック・コメディーのために書いた主題歌だ。オリジナルはワルツだが、シシールはまずピアノとルバートで歌う。そしていきなりバンドがチック・コリア風のユニゾンラインでグルーヴ始める。小川慶太氏のカホンがオン・トップ・オブ・ザ・ビートでガンガンドライブし気持ちが良い。ベースなしでカホンだけでドライブするというのは、筆者のハシャ・フォーラとアイデアが同じだ。それにしてもこのアップビートで刻み続けるバンジョーもすごいが、サリバンのピアノのすごいこと。この、曲の中でどんどん変化して行くのがシシールの音楽のスリルだと思う。

6. <I Lost My Mind>

筆者がこのアルバムで一番気に入っている曲だ。楽曲解説はこの曲1曲を取り上げようと考えていたほどだ。インタビューによると、17世紀英国に「Mad Songs(狂歌)」というジャンルがあり、それに対するトリビュートで書いたそうだ。調べてみると、ネットでこんな記述が見つかった。

「マッドソング (狂い歌)、それは恋の病を患った者が誘惑のため狂気を装って、あるいは本当に理性を失って乱れ歌う歌。17世紀後半、イギリス王政復古期の演劇界で大流行し、作曲家たちの創作意欲を掻き立てたマッドソングは、当時のヨーロッパにおいて異彩を放つ存在であった。」

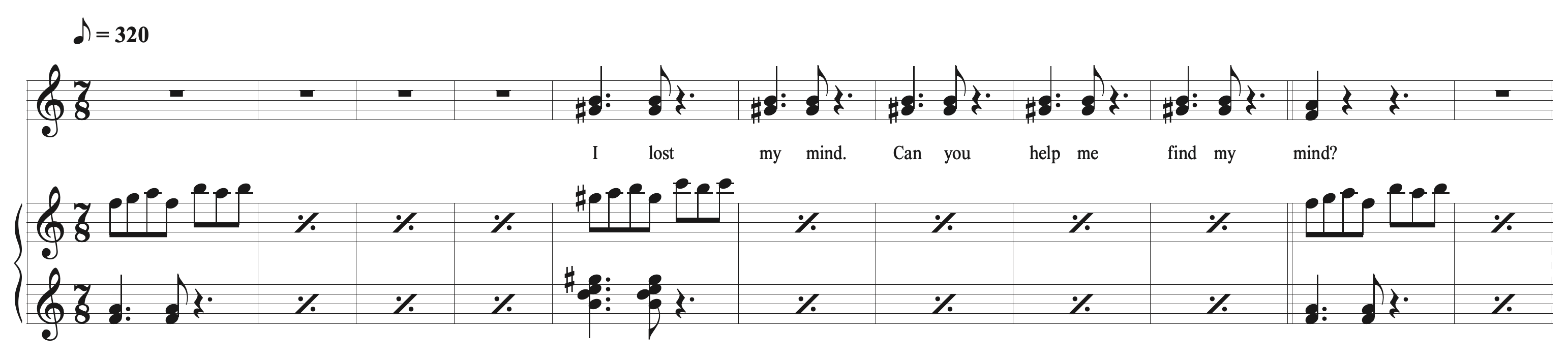

シシールはまずジャズ・バラードで「砂時計を見つめて精神が滑り去って行く」などと歌う。実になんのことはないただのジャズ・バラードのイントロ部分に聞こえ、聞き流していると、上記のマラキー大聖堂のオルガンが静かに始まる。

9小節フォームだ。最初の4小節がFMaj7 (#11)、メロディーと共に続く5小節がE7 (♭13) だ。この機械的に淡々と歌った歌詞、しかもわざわざ字余りにして5小節フレーズにしているこのコーラスを、シシールは多重録音で延々繰り返す。オルガンは徐々にスウェル(パイプの前にあるドア)を開き、さらにパイプを増やしてジリジリと盛り上げる。そのうちにカタカタと機械的な音が入っていることに気がつき、なんとピアノがユニゾンで入っていることに気が付く。クレジットによるとシシールが弾いている。7回繰り返したところで1オクターブ上のDをシシールが歌い始めるが、コーラスのロボット的な歌い方と合わせて機械的に歌ったその最後の音に息を吹き込んで、次の8回目になんとさらに2オクターブ上のG#をオペラ歌手並みに歌う。10回目までそれは続くが、フレージングのタイミングを少しずつずらしていて実に興味深い。また、このシシールの高度なテクニックをそう聞こえさせない自由自在さに憧れる。11回目が終わったところでオルガンのカデンツァに入る。実はこのオルガンのカデンツァを細かく楽曲解説したいと思ったのだが、最近この楽曲解説の楽理の部分が難しすぎて読みきれないというご意見を2、3から頂戴したので控えることにした。

それにしてもこのオルガンの音は素晴らしい。オルガンはピアノのような打楽器ではないので、鍵盤を上げる速さで音色を調節するが、電気仕掛けであるニューマチック・アクションだとなかなか有機的な演奏ができない。反面、ピアニストであるAaron Diehl(アーロン・ディール:シシールのデビュー当時のピアニスト)でも演奏できるという利点がある。但しこの演奏を聴く限りアーロンはパイプオルガンの奏法を知っている。風がパイプに吹き込まれるタイミングで出る音が素晴らしいのだ。最後のカデンツァ部分で登場する32フィート管のがもたらす低音の素晴らしさ。実際に居合わせたら自分の洋服が振動するのがわかることであろう。

このオルガン曲は20世紀仏作曲家、モーリス・デュリュフレ(Maurice Duruflé)を思い起こさせる。これも筆者が特に魅かれた理由だ。まるでデュリュフレの曲にシシールが歌詞をつけたかの錯覚に陥った。またカタカタという機械的なノイズを加えたり、ピアノをミックスしたり斬新なアイデアでサウンドを構築し、「私の正常心を探すのを手伝ってください」と機械的に繰り返す、この盛り上げ方が本当にすごいと思った。恐るべしシシール。

7. <Moon Song>

この曲はこのアルバム唯一の古いジャズ・スタンダードを装ったオリジナル曲だ。譜面もこの曲だけ、アレンジなしのリードシートだそうだ。ここで伴奏を務めるのは昔馴染みのアーロンのトリオだ。インタビューによると、この曲は<Ghost Song>に対峙するように書かれたものだそうだ。

「“Moon Song” is a demand for love without sacrifice — which is to say, devotion without possession.(このムーン・ソングは、独占欲にあふれるのではない、犠牲を払うことをせずに要求する、献身する愛を歌っている。)」

品の良いジャズヴォーカルの曲だなあ、と聴いていると、いきなりハッとするフレーズとそのメロディーが飛び出す。

この2小節目、Fマイナーに対するEナチュラルというメロディ音、主音から半音下がるラインクリシェならば、通常Fマイナーメジャー7コード、つまり旋律的短音階コードを使用するが(しかもベースは1拍前に、メロディーがFだというのにEに移行しているのも耳を引く)、シシールはなんと♭9コードを使い、あたかもGディミニッシュコードをE♭上のハイブリッドコードとして扱っている。奇抜極まりない。これには唸り込んだ。

8. <Trail Mix>

この曲はシシールがライブで演奏した自作ピアノ曲の録音らしい。キャッチーなパターンがいくつか繰り返されるだけだが、まずそのパターンの構成が実に素晴らしい。だが、なんと言ってもシシールのグルーヴ感の凄さに感嘆する。彼女のピアノ演奏は彼女の歌と違って誰のスタイルも聞こえない。セロニアス・モンクに影響を受けていると言えないことはないが、タイム感が全く違う。言葉でうまく説明できないが、彼女のタイム感は簡単に真似できるものではない。むちゃくちゃグルーヴし、実に気持ちいい。この曲も前曲の<Moon Song>同様、途中で変化を続けるタイプの曲ではないが、あまりキャッチーなので筆者の頭から離れない曲だ。

9. <The World is Mean>

ここに来ていきなりブロードウェイ・ミュージカル風の曲が飛び出した。これは1928年のドイツ戯曲、『三文オペラ』からのもので、1931年に『The Threepenny Opera』としてアメリカで映画化されているそうだ。

「どの曲でも必ずこれだと思う歌詞の一節があるのよ。この曲では ‘You have to reach up high/ And man is low.’ (目標は高く持たなくちゃだめよ。男は脳なしだからね)という部分。こんな傑作な歌詞を歌えるなんて最高でしょう。」

シシールの素晴らしいミュージカル・パフォーマンスが楽しめる。驚いたのはアレクサのピッコロのテクニックだ。サックス奏者なのにピッコロがここまで吹けるのはさすがだ。ちなみに使用楽器はヘインズの銀製ピッコロだそうだ。

10. <Dead Poplar>

この曲も筆者のお気に入りだ。美しいメロディーで歌われるこの歌詞は、なんと写真家Alfred Stieglitz(アルフレッド・スティーグリッツ)が、画家である妻Georgia O’Keeffe(ジョージア・オキーフ)に宛てた恋文だそうだ。この曲でもシシール得意の変化が挿入されている。バンドの演奏が中断され、Daniel Swenberg(ダニエル・スェンバーグ)が演奏する古楽器のリュートとテオルボが歌とルバートでユニゾンする。歌唱法自体は現代のものだが、そのルバートの仕方は十分バロックを想起させ、実に感慨深い。

11. <Thunderclouds>

マーヴィンが多重録音しているギターやスライド・ギターがカントリー・ポップを匂わせる楽しい曲だ。それにしてもシシールの書くメロディは歌詞を生かし、実に美しい。「マイナス要素の中にもプラス要素があることの素晴らしさを表現した」と語っていた。2020年にパンデミックによって急に活動を停止させられて消沈していたところで、いきなりマッカーサ・フェローとドリス・デューク芸術基金を受賞して救われたその喜びを曲にしたと語っていた。

この曲でもシシール変化が挿入されている。幼い子供数人の声でフランス語の語りが入るのだ。筆者は全くフランス語が分からないが、どうやらシシールがパンデミック中に不眠症に陥った時のことを語っているらしい。

12. <Unquiet Grave>

アルバム最後のこの曲も最初の曲同様マラキー大聖堂のルームノイズから始まる。この曲は1400年頃から伝わる英国民謡だそうで、シシールの歌い方はSean-nós singing(シャン・ノース)というスタイルだそうだ。調べると、これはアイルランドのアカペラ歌唱法だそうだ。

この古くから伝わる曲の歌詞は、若者が恋人の死を悲しみ、あまりに泣き叫ぶので死んだ恋人が旅立てない。亡霊となった彼女が若者にいい加減にしてくれと言う。若者は口づけを求める。その口づけは彼に死をもたらすので、彼は一緒に死の世界に行けると期待するが、彼の死で全てが消えてなくなるのだからやめておけ、と恋人が諭す。(Wikipedia→)

そしてシシールは一歩ずつマイク位置から遠ざかり、大聖堂の残響に隠れて行く。最後の一節、

「So make yourself content, my love

‘Til death takes you away”」

「だから生きてちょうだい、愛する人よ

自然に死ぬ時が来るまで」

この最後の単語、「away」を使ってシシールはグレゴリオ聖歌の歌唱スタイルに移り進んで幕を閉じる。実に胸に沁みる。しかももしこのアルバムをループして聴いていたとして、このまま最初のトラックに戻って再生されるのが実に自然に聴こえる。

前回楽曲解説したシオ・クローカーの『Love Quantum』同様、このシシールのアルバムもアーティストの個人的な「愛」に対する讃歌で、こういうアルバムの作り方はやはりパンデミックに負うものが大きいと思う。それにしてもシシールの才能の素晴らしさにすっかりハマってしまった一枚だった。これからの作品が楽しみだ。

アレクサ・タランティーノ、Sting、Until、ブルックリン児童合唱団、マーヴィン・シウェル、Marvin Sewell、フィールド・ホラー、ジェームズ・チリロ、James Chirillo、ニューヨークの恋人、Alexa Tarantino、サリバン・フォートナー、ジョージ・ポーター、George Porter、オズの魔法使い、No Love Dying、ポール・シキヴィー、Paul Sikivie、Kate & Leopol、Mad Songs、Aaron Diehl、アーロン・ディール、モーリス・デュリュフレ、Maurice Duruflé、The Threepenny Opera、Alfred Stieglitz、アルフレッド・スティーグリッツ、Georgia O’Keeffe、ジョージア・オキーフ、Daniel Swenberg、ダニエル・スェンバーグ、Sean-nós、シャン・ノース、シシール・マクロリン・サルヴァント、三文オペラ、テオルボ、小川慶太、Sullivan Fortner、パイプオルガン、スティング、MacArthur Grant、MacArthur Fellows Program、MacArthur Fellowship、マッカーサー・フェロー、天才賞、Cécile McLorin Salvant、Ghost Song、セシル・マクロリン・サルヴァント、Wuthering Heights、ケイト・ブッシュ、Kate Bush、Keita Ogawa、Peragallo Organ、ペラガロ・オルガン、St. Malachy Roman Catholic Church、聖マラキー・ローマカトリック教会、リュート、セロニアス・モンク国際コンクール、嵐が丘、Emily Jane Brontë、エミリー・ブロンテ、ドリス・デューク芸術基金、Doris Duke Grant