ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #64 R.I.P. Chick Corea <Hairy Canary>

あのチック・コリアが逝ってしまった。みんな驚いた。誰もチックが死ぬなんて思ってもみなかったと思う。だってつい最近まで自宅から元気そうにライブ配信していたじゃないか。79歳と言われてもピンと来ない。チックはずっと生き続けて活動を続けるのだろうと思っていた。兄弟分のハービー・ハンコックでさえ病気のことを知らなかったらしい。実にチックらしい去り方だ。それだけに我々の損失感は大きい。

“I want to thank all of those along my journey who have helped keep the music fires burning bright. It is my hope that those who have an inkling to play, write, perform or otherwise, do so. If not for yourself then for the rest of us. It’s not only that the world needs more artists, it’s also just a lot of fun.

“And to my amazing musician friends who have been like family to me as long as I’ve known you: It has been a blessing and an honor learning from and playing with all of you. My mission has always been to bring the joy of creating anywhere I could, and to have done so with all the artists that I admire so dearly—this has been the richness of my life.”

「音楽の炎を明るく灯し続けることに費やしたぼくのこの人生に関わってくれた全ての人々に、心から感謝します。ぼくの願いは、演奏したい人たち、作曲したい人たち、パフォーマンスをしたい人たちに、どんどんやって欲しいということです。自分のためだけでなく、みんなのために。この世の中はもっとアーティストを必要としているし、ともかく音楽は楽しいのだから。

「そして、家族のように付き合ってくれたぼくのミュージシャン仲間たち、あなたたちの存在ははぼくにとって名誉であり、祝福となるものでした。あなたたちはぼくに多くを勉強させてくれました。創作活動に喜びをもたらす作業を使命としていたぼくにとって、ぼくが心から尊敬するあなたたちのおかげでぼくの人生は最高に豊かでした。」

他界して2日後、2月11日にFacebookで公開されたチックの別れの言葉である。

筆者にとってのチック・コリア再考

この楽曲解説で筆者が同じアーティストを何度も取り上げるのは珍しい。マイルスとTheo Cloker(シオ・クローカー)に次いで、チックも常連さんとなった。それだけ筆者にとってチックの影響力は大きいのだと再認識した。但し筆者とチックの音楽との関係は、くっついたり別れたりを繰り返すカップルのように、単純なものではない。以前にも書いたが、筆者はジャズを知る前に「Three Quartets Band」のライブを観て強い印象を受けた。ジャズを勉強し始めてその「Three Quartets」のアルバムを購入したと書いたが、実は記憶違いで、筆者が観た「Three Quartets Band」のライブ・アンダー・ザ・スカイの模様がFM放送され、それをカセット録音したものを持ってアメリカに移住し、それを聴きまくって過ごしたことを思い出した。多分マイルスと出会うまではずっとそれを聴いていたような気がする。

さて、学生たちはこぞって<Spain>や<500 Miles High>などの、20年近く経ってもまだカッコイイの代名詞になっていた曲をセッションで好んだが、筆者はPhrygianモードに拘束されることにかなり抵抗を感じていた。なにせ聴き続けていた「Three Quartets Band」とあまりにも違いすぎるので、本誌No. 273、楽曲解説#62で取り上げた『Now He Sings, Now He Sobs』から一連の「Trio Music」の方に傾倒した。反面、クラシックの作曲法を学んだ筆者としては、チックの作曲作品にも大きく惹かれた。一連のバルトークを意識した作品の数々はもとより、『Mad Hatter』などの作品にもかなり入り込んだ。

当時すでに「Elektric Band」で活動していたチックだが、人気を持続していた「Return To Forever(以下RTF)」にはなかなか入り込めずにいた。理由はいくつかある。まず最初の2作、筆者の大好きなアイアート・モレイラ(Airto Moreira)のグルーヴとチックのやりたいことが合っていないと感じた。この二人の間に挟まれたジョー・ファレル(Joe Farrell)も吹きにくそうにしてると聴こえてしまう。また、筆者はチックの『The Griffith Park Collection』というアルバムが大好きだったわけだが、そこでのスタンリー・クラーク(Stanley Clarke)は失神するほどシビれるのに、RTFで音数の多いスタンリーをどうにも受け入れられなかった。だが、アイアートに代わって参加したレニー・ホワイト(Lenny White)は凄かった。彼はもちろんマイルスの数々の作品でも活躍したが、本当にすごいドラマーだと思う。レニーの参加でRTFは一気にプログレッシブ・ロックバンドとなり、かなり食指が動いたのだが、当時ジャムセッションと言えば<Spain>や<500 Miles High>を好む学生と、ハービーの<Watermelon Man>や<Chameleon>を好む学生とに別れていて、筆者は後者寄りであった。しかもその頃、筆者のアイドルであるマイケル・ブレッカー(Michael Brecker)を迎えた「The Headhunters」を再結成したハービーのライブを観てかなり興奮していた時期だった。

ところが、だ。自分のCDの棚を見てびっくりした。なんと「Elektric Band」のアルバム、七枚中五枚ちゃんと持っているではないか。そうだ、受験で渡米した時、アメリカで初めて行ったコンサートは「Elektric Band」シカゴ公演だったではないか。

昨日偶然古いVHSテープを見つけた。1991年にMOTU Performerのデモンストレーションをしている画像で、DX7をコントローラーとして色々な音源でシーケンスするという、今では当たり前のような作業だ。筆者は残念ながらピアノが苦手だ。それでもピアノパート、ベースパート、ドラムパートを即興演奏でシーケンスしているのだが、それを観てびっくりした。筆者は完璧にチックの影響を受けているのだ。ペンタトニックの使い方や、トップノートを2度でかぶせるところなどは、完璧にチックフレーズの真似だ。

昨日偶然古いVHSテープを見つけた。1991年にMOTU Performerのデモンストレーションをしている画像で、DX7をコントローラーとして色々な音源でシーケンスするという、今では当たり前のような作業だ。筆者は残念ながらピアノが苦手だ。それでもピアノパート、ベースパート、ドラムパートを即興演奏でシーケンスしているのだが、それを観てびっくりした。筆者は完璧にチックの影響を受けているのだ。ペンタトニックの使い方や、トップノートを2度でかぶせるところなどは、完璧にチックフレーズの真似だ。

チックが逝ってしまってから膨大な数のチックの作品を聴き直している。どれも懐かしい。それぞれのアルバムから、聴いていた時期の自分の生活までもが思い出される。そう言えば、こうやって多岐にわたるチックのアルバム群をまとめて聴いたことがなかった。マイルスならどの時代の作品もマイルスの音楽として違和感なく混ぜて聴いているが、チックの音楽に対してそういう聴き方をしたことがなかった、ということだ。

チック・コリアという人

この世界で商業的に成功するというのは芸術的な才能だけでは無理だ。良いマネージャーを見つける以前に本人のビジネスに対する才能が必要になって来る。だが、チック・コリアというアーティストがこれだけ成功したのは、そのような俗っぽい理由ではないと思う。まず、自分を自由自在に表現できるテクニックを完璧に備えている。ちなみに、音楽はテクニックではない、と言うその理由は、テクニックは最低条件だからだ。テクニックしかないものはそこまでのミュージシャンであり、テクニックがもっとも大切ではないという奏者は、ただ単にテクニックがないことの言い訳をしているにすぎない。また、練習してテクニックがつくかどうかは、スポーツ選手同様生まれつきのものではないかと思う。チックは自分の演奏スタイルを看板に掲げあげられるほどのテクニックを持っている。そう、あの肘を外側に回し、指の角度をやや斜め内側に倒し、ウイントン・ケリーやビル・エヴァンスの跳ねるタイム感をもっと発展させてグルーヴするあれだ。しかもジャズのアップビートとスペイン風のオンビートを自由自在に混ぜて登場させる力量を持っている。チックのスタイルもウエス・モンゴメリー同様、真似すればすぐにネタ割れするほど特異なスタイルだ。唯一無二のスタイルと言っても過言ではない。そして彼の作曲能力だ。筆者はしばらくチックの音楽を聴いていなかったわけだが、今回聞き直してもいないのに昔聴いた曲が頭の中にすぐ呼び戻される。その構成力のすごさ、キャッチーなテーマとモチーフの数々、素晴らしいシンセの音作りなどなど。

だか、筆者が信じるチックの成功の最大要因は、彼の人間性だと思う。まずツアーを厭わないばかりか、ツアー生活を自ら好み、各地で思う存分ローカルなカルチャーを吸収するそうだ。また、彼の人間関係におけるマメさ加減が半端じゃない。知人などを通して彼の私生活を聞くと、いったい自分の時間は確保しているのだろうかと疑うほど他人を大事にしていた。きっと一度会った相手を忘れないという才能も備えていたのだと思う。それだからもあるだろうが、彼の人間性は常に賞賛されていたと思う。彼に対してネガティブな意見を聞いたことがない。また、名前を出すことは伏せるが、チックはあるバンドメンバーをツアー中に追い出したことがある。その理由は、ツアー中の女遊びだ。チックの性格から、許せることではなかったのだろう。

「Likeable」(好かれる)なキャラクターというのがある。これは天性のものなのだろうか。筆者はアメリカのTVドラマが好きだ。アメリカの役者はともかくすごい。アメリカには掃いて捨てるほど役者がおり、実績がある有名な役者でもオーディションを受けるのが常だ。例えば、数々の大作で賞をいくつも受けているヒュー・ジャックマン(Hugh Jackman)のインタビューで、彼がこんな面白い話を披露してくれた。アカデミー賞やゴールデン・グローブ賞を総なめしたミュージカル<レ・ミゼラブル>で、同時録音で主役を演じるという偉業を遂げた彼だが、そのオーディションの日、マンハッタンで昼食を摂って出ると自分の自転車のタイヤが盗まれており、その自転車を担いで何十ブロックも走ってオーディション会場に駆けつける羽目になった。すると、適度の運動のため発声が抜群で監督に気に入られたので、自転車タイヤ泥棒に感謝している、というのだ。あんな有名な役者でも、そんな思いをして役を勝ち取らなくてはならないのがアメリカなのだ。話を戻そう。テレビドラマでは見たこともないような役者がすごい演技をする。アメリカの役者の多くは大学の演劇科を卒業しており、すごい演技をする役者は掃いて捨てるほどいる。そしてキャステンングをする人がゲスト出演(有名人のカメオ出演ではなく、一回だけ登場する脇役)する役者と、チョイ役を決めるのだが、ゲストは主役同等のLikeable要因が必要だし、反対にチョイ役は視聴者がその役者を覚えていない方がいいような役者を選ぶのだと思う。悪役だってLikeableでなければ視聴者は入り込んでくれない。つまり、好感度でも容姿でもない、この説明できない、いわゆる「Likeable」という要素が重要なのだ。マイルスのカリスマ性などは別にして、この言葉で説明できない「Likeable」という要素はミューシャンにも当てはまると思う。チックは誰が見ても「likable」なのだ。

「Chick」という戯けたあだ名からもその「Likeable」なキャラクターがうかがえる。アメリカの文化のひとつに、親戚の子供のほっぺたをつまんで愛情を示すという、子供にとってはとても迷惑な習慣がある。チックのおばさんがチックのほっぺたをつまむ度に「Cheeky」と呼んでいたのがこのあだ名の由来だそうだ。Cheekyとは、騒がしい子、うざったい子という意味の、愛情を込めた呼び方だそうで、文化が違いすぎてどうにも理解しにくい。もうひとつ、「Chick」にはかわい子ちゃんという意味があり、少々女性蔑視的なニュアンスもある言葉だ。そんな言葉を正式名として使用している人は他に知らない。だがチックのこのあだ名をアメリカ人誰も不自然に思っていないらしいところがチックの「Likeable」なところなのかも知れない。

『Three Quartets』

このアルバムの1981年のオリジナルのリリースでのトラックは以下の通り:

- “Quartet No. 1” – (10:16)

- “Quartet No. 3” – (9:41)

- “Quartet No. 2″ – Part I (Dedicated to Duke Ellington)” – (7:09)

- “Quartet No. 2″ – Part II (Dedicated to John Coltrane)” – (12:01)

チックは、自分はヨーロッパ発祥のクラシック音楽にも深く傾倒しており、クラッシック音楽の形態から学んだ組曲を書きたかった、と語っていた。ありがたいことに、この組曲は退屈なクラシック風ジャズではなく、ガンガングルーヴする、しかもチック節満載のエキサイティングな音楽だ。1トラック目の出だしから、聞いたこともないようなコード進行とボイシングに、大好きなマイケル・ブレッカーと、大好きなエディー・ゴメス(Eddie Gómez)の両極端にあるタイムの幅の間にチックのご機嫌なコンピング(伴奏)のタイム感がすっぽり入って至極だ。あゝ、筆者はこのトラックを何度繰り返して聴いたことであろうか。込み上げて来るものがある。

2トラック目は、なんと二楽章ではなく、三楽章だ。テンポは一楽章目と同じだが、構成は全く違う。フォーム自体がかなり複雑に作曲されているので、ソロセクションはイケイケにはならない。しかしこのバンドのグルーヴ感はご機嫌以外の何物でもない。フォームがこれだけ込み入っているのにグルーヴ感を全く損なわずにドライブする。3トラック目はバラードで落とし、最終トラックはマックス・ローチを思わせるドラムパターンをモチーフとした曲で、静かな炎をじわじわと燃やして、スティーブ・ガッド(Steve Gadd)の、それこそマックス・ローチを思わせるテイストフルなドラムソロを味あわせてくれる。これは間違いなくチックの指示だ。そう言えばチックは凄腕のドラマーでもあった。このガッドのドラムソロの途中からチックのモーダルなボイシングのコンピングが静かに入り、そのコンピングだけでじりじりと盛り上げて行き、最終曲に相応しいパワフルなエンディングへと導かれる。すごい、のひとことだ。ちなみに、順番を変えた時点でなぜタイトルを変えなかったのか。チックは2003年にブルーノートNYCに1週間出演し、『Rendezvous in New York』という10枚組DVDをリリースした。その9枚目が『Three Qartets』で、そこではアルバムと違い、正規の順番で演奏された。驚いたことに、オリジナルのアルバムをあれだけ聴いて馴染んでいたというのに、この順番の違う構成に全く違和感はなかった。ちなみにオリジナルのアルバムのプロデューサーはチック本人である。

このアルバム、11年後である1992年にCD化され、同じ日に録音された4曲が追加される。

5. “Folk Song” – (5:51)

6. “Hairy Canary” – (3:43)

7. “Slippery When Wet” – (6:02)

8. “Confirmation” (Charlie Parker) – (6:17)

7トラック目の<Slippery When Wet>は筆者がもっとも好きなチックのフリーインプロビゼーションの曲で、当時筆者もこの曲に影響を受けた曲をライブで多く演奏した。ちなみに、最終トラックの<Confirmation>はマイケル・ブレッカーとスティーブ・ガッドのデュエットだというのもなんともおしゃれである(後記:本誌でもご活躍の常盤さんからのご指摘によると、このドラムはガッドではなくチックだそうで、もうビックリ)。

さて、今回取り上げるのは、この6トラック目の<Hairy Canary>だ。

<Hairy Canary>

この曲はブルースだ。前回本誌No. 273、楽曲解説#62で取り上げた<Matrix>と比べて、チックのブルースがどう変化しているのかの解説を試みる。

まず、この曲は筆者が知る限り三つしか録音が残されていない。二つ目は、この年、1981年7月にスイス、モントルーで録音された『Live In Montreux』だ。メンバーは全員違う。マイケル・ブレッカーの代わりにジョー・ヘンダーソン(Joe Henderson)、エディー・ゴメスの代わりにゲイリー・ピーコック(Gary Peacock)、スティーブ・ガッドの代わりにロイ・ヘインズ(Roy Haynes)だ。レパートリーは同じなのだが、筆者としてはやはりエディー・ゴメスがいい。

三つ目がライブ・アンダー・ザ・スカイのFM放送だ。これはYouTubeでしか聴けない(YouTube →)そしてメンバーはオリジナルのマイケル・ブレッカー、エディー・ゴメスに加え、筆者の大好きなロイ・ヘインズだ。チックとヘインズの組み合わせは、それこそ『Now He Sings, Now He Sobs』から一連のTrio Musicで馴染んでいるし、ゴメスとヘインズとの相性もガッドとより筆者の好みだ。ゴメスがオン・トップ・オブ・ザ・ビートで思いっきりドライブするので、ヘインズ暴れる暴れる。このメンバーが筆者にとっての夢のバンドだ。このバンドを見た時にジャズのジャの字も知らなかったのが実に悔やまれる。そう言えばチケットも叔母の知人であるアドリブ誌の編集長からもらったのだった。あ!マイルスの新宿西口公演のチケットも貰ったのに、マイルスを知らなかったので無駄にしたんだった!

この「Hairy Canary」の文字通りの意味は毛が逆立ったカナリアで、癇癪を起こして苛立ってる人のことを表す。確かルーニー・テューンズにそんなキャラクターがいたと思う。そう言えばACコブラというスポーツカーにもそういう名前の車があった。ひょっとしたらチックの愛車だったなんてことがあるのかも知れない。

さて、この曲<Hairy Carny>はCのブルースだ。有名なエリントンの<Cジャム・ブルース>があるのに、ジャズ奏者にとっては慣れない調性のブルースだ。この曲のヘッドを見る前に、ぜひ前回の<Matrix>のヘッド(テーマ)の解説をご覧いただきたい。<Matrix>同様、<Hairy Canary>も3で割れる伝統的なブルースフォームを継承していない。<Matrix>ではモーダルなヘッドだったが、<Hairy Canary>は強度にリハーモナイズされたコードに対してバーティカル(垂直的)なビバップフレーズで書かれている。ヘッドをご覧頂きたい。

メロディラインはともかくかっこいい。かなり複雑なのに思いっきりキャッチーだ。フレーズの構成は以下の通り。

2小節 → 1小節 → 6拍 → 6拍 → 2小節 → 2小節 → 1小節 → 1小節

かなり変則だ。それぞれのラインの地図(始まる音程から最も高い音程そして終わる音程の3点で形成される山形の図)も完璧だし、最後の2小節は下がるのではなく、上がって終わるというのも奇抜だが全く違和感がない。優れた作曲作品のお手本なのだ。その山形地図を見てみよう。三角形を形成しているものとそうでないもの、三角形自体の高さ、それぞれのフレーズの高さ関係を見て頂きたい。

コード進行自体はそれほど奇抜ではない。最初のC7はトニック、2小節目のF7は4度コード、5小節目のF7はブルースでもっとも大切な「5小節目の4度コード」、10小節目はお決まりの「10小節目の5度コード」。それ以外のコードは全てSubV(代理ドミナントコード)だ。このコンセプトは新しいものではない。むしろビバップから生まれた、歌謡曲をジャズっぽく演奏するためのテクニックで、チックはそれをもっと細分化させただけだ。そういう意味では、<Matrix>の方が斬新に新しい試みをしていた。

さて、ソロセクションが問題になる。この『Three Quartets』の録音は1981年1月で、多分この時この曲を初めて演奏したのだと思われる。後のモントルーとライブ・アンダー・ザ・スカイでのこの曲の演奏では、ソロセクションはヘッドのコード進行に囚われず、自由にモーダルなブルースフォームにしているのだが、この最初の録音ではこの細分化されたコードでソロを試みている。テンポも速い。筆者はここにチックの大きなチャレンジを感じたのだ。決してベストなソロではない。テンポも遅くなっている。だがチックが何をやりたかったのかがはっきり聞こえてわくわくするのだ。

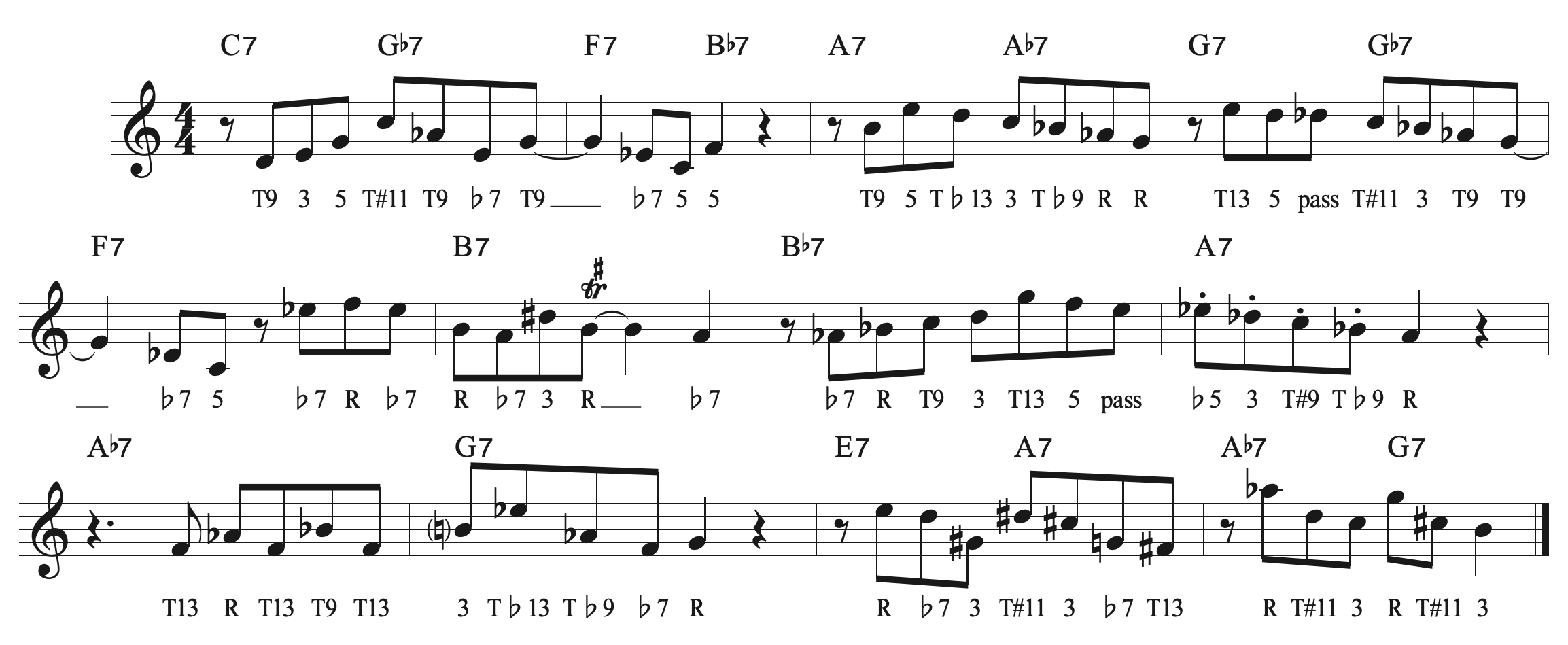

ではそのチックのソロを見てみよう。まずは1コーラス目だ。音符の下の数字はコードスケール値だ。長二度の間に半音で存在する音はpass(パッシングノート)、スケール音に半音でアプローチするものはappと表記した。W-appとはダブル・アプローチといい、ターゲットの音に対し上からと下からと両方からアプローチする形態を言う。また、賢明な読者は、同じ音なのにT#11と表記されているものと♭5と表記されているものがあることに気がつかれると思う。これは前後関係から考慮し、#11はMixolydian ♭7スケールから派生する音、♭5はAltered Mixolydianから派生するという表示だ。例えばC7でDが登場するF#はT#11で、DではなくD♭であった場合は同じ音程が♭5と表記されることになる。お間違えないように注意されたい。以前にも何度か書いたが、コードネームというのは使用されるべきスケールから構築されるべきであり、そうでなければ作曲者または演奏者の意図が伝わらない。例えばC9 (♭5) などと表記したコードがあると、演奏者はいったいどういうスケールでインプロをすればいいのか混乱するということだ。

臨時記号は演奏しやすいように異名同音を使用していることにご注意頂きたい。全体的にチックがコードに沿ったラインを組み立てようとしているのがわかる。最初の4小節の赤矢印はアンティシペーションを表している。つまり、次の小節のダウンビートが休符だった場合、直前に鳴った音の響きが残っているので、食った音として聞こえるという意味だ。だからスケール分析は次のコードに対する番号打ちになる。実際にチックもそのつもりで演奏しているはずだ。6小節目と12小節目のラインは、代理コードを使っているのだが、実はコード自体がすでに代理コードなので、正規のドミナントコードと解釈した方が正しい。つまり、6小節目は、7小節目のB♭7に対するドミナントのF7、12小節目はG7に対するドミナントのD7を演奏しているにすぎない。それに対し、9小節目後半から10小節目前半に対するラインは、コードに対して分析可能なスケールを使用しているが、チックは明らかにBコードからEコードとアウトしており、これの説明は不可能だ。だがラインとしての統一感があるので、なんの違和感もない。これはアウトの基本である。理論的に説明できなくてもラインとしての統一感があれば、それで良いのであり、その統一感は経験から生まれる。先日Facebookで見たポストで、ドイツ語に聞こえる大阪弁、「アイツケーヘン」というのがあったのを思い起こす。

ちなみに、8小説目のダウンビートに見られる16部音符がチック節だ。ジャズの三連フィールを使わず、16分音符で叩き込めるこのフレーズはかなり特殊だ。

さて、2コーラス目を見てみよう。

この2コーラス目が興味深い。チックはあたかも何か新しいことを試そうとしている。まず最初のC7コードではE♭Lydianのパターンを上乗せし、G♭7ではチックお得意の二度をぶつける。チックの意図は、コードスケールに反していても狙った音の長二度上を引っ掛ける、という考えなのだと筆者は憶測するが、それにしてもここでの音選びはいつものチックの安全な音ではない。次14小節目は全く様相が違う。B♭7と競合する音ばかりだ。前の小節と同様、ここでもE♭Lydianを上乗せしている。<Matrix>のようなモーダルなアプローチに手が行ってしまったようだ。続いて15、16小節目は、チックには珍しいクロマチックなアプローチで、17小節目から1コーラス目同様なバーティカルなアプローチに戻っている。あたかも2コーラス目で手グセが出て、クロマチックを入れてそれを抑制して軌道修正したようなドラマが見えてしまうのだ。最後の2小節に注目して頂きたい。Mixolydian #11スケールのコードトーンを綺麗に構築している。だが最後の2拍、G7はまたしてもE7が使用されているのが面白い。

最終コーラス、3コーラス目を見てみよう。

この3コーラス目に入って、いきなりストレートにコードトーンの応酬だ。自分はこの細分化したコード進行を表したかったんだった、と言わんばかりに。29小節目のF7では代理コードのB7がはっきりと聞こえるフレーズで次のB7と同化している。そのB7の後半から突然アウトが始まり、33小節目までコードに逆らう音使いだ。(4)であるアボイド音をまるで強調して、コルトレーンの手法を真似ているようにも見える。いや、これはモンク(Thelonious Monk)か。

つまり、チックの頭の中で、瞬時にあれも試そう、これも試そうと試行錯誤しているような3コーラスなのである。それにしてもこのチックのドライブ感たっぷりのタイム感は素晴らしい。これだけ迷いがあるようなソロの構成で、しかもテンポが落ちるようなことが起こっても、ドライブ感は絶対に失わない。これがジャズのスリルだ。

この曲は最後にドラムソロが入る。そのドラムソロのフック(Hook:セクションのオープニングのことだが、ライブではドラムソロのラスト2コーラスの合図として使われている)がすごい。キャッチーで口ずさめるのに、ビートの位置が分かりにくい。こんなフック、チックにしか書けない。実は筆者もこれをトランスクライブするのに多少苦労した。なぜならどの録音でもバンドメンバー全員フックの入り位置がはっきりわかっていないらしいのだ。チック自身もこのオリジナルのレコーディングで2回目の入りをフライングしたため、ガッドが半拍遅れている。エディ・ゴメスなどは誤魔化すのがうまく、チックが入るとすぃ〜とスライドして入ってくるのだが、マイケル・ブレッカーもジョー・ヘンダーソンも全く入れないでいる。唯一わかっているらしいのはロイ・ヘインズなのだが、彼のソロ自体が暴れまくってるので一緒にビートを数えるのに10回くらい聞き直す必要があった。12小節のブルースフォームの半分である6小節がフックになっている。

このアルバムのこの曲の録音はマイケル・ブレッカーのアプローチもチックの意思を継いでいて実に興味深い。そのうち分析してみたいものだ。だが、繰り返すようだが、この曲の最高の録音はライブ・アンダー・ザ・スカイのFM放送のものだ。このチックのイントロを聴いただけでドキドキする。是非お楽しみ頂きたい。

ジョー・ファレル、Hairy Canary、Now He Sobs、Now He Sings、スティーブ・ガッド、The Headhunters、Stanley Clarke、RTF、Live Under The Sky、ライブ・アンダー・ザ・スカイ、Elektric Band、Three Quartets、Return To Forever、Steve Gadd、Matrix、Joe Farrell、アイアート・モレイラ、ハービー・ハンコック、エディー・ゴメス、Eddie Gómez、Chick Corea、Lenny White、レニー・ホワイト、チック・コリア、Airto Moreira、Roy Haynes、Michael Brecker、マイケル・ブレッカー、ロイ・ヘインズ、Herbie Hancock、スタンリー・クラーク