ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #52 R.I.P. Lyle Mays <Chorinho>

あのライル・メイズ(Lyle Mays)が亡くなってしまった。66歳は若すぎる。長く患っていたようだが詳細は発表されていない。亡くなってから2日間ほど、Facebookは信じられない数の追悼コメントで溢れた。あたかもライル・メイズ追悼以外の投稿は控えた方が良いと思わせるほどだった。多くの報道機関もその悲報を伝え、引退して10年経つというのに、その惜しまれ方に胸が熱くなった。ただし、やはり彼はパット・メセニー・グループ(Pat Metheny Group、以下PMG)の副操縦士という記述をされていることが多く、色々考えさせられるものがあった。

ライルの引退

Jazziz誌のサイトに2016年8月付けのインタビュー音源がアップされているので聞いてみた。ライルは2010年のPMGツアーの後、2011年1月のTEDxでのミュージック・テクノロジーのデモ演奏以来演奏活動をしていないと筆者は認識している。メセニーのブログによると、ライルはツアー生活に疲れていたらしかった。しかし、このインタビューでライルが明かしたのは、時代が変わり、音楽がネット配信されるようになり、誰も音楽に対して正当な報酬を払わなくなった業界に見切りをつけたと語っている。また、レーガン政権以来政府が芸術に対する予算を大幅に減らしたことに対する失望もあったようだ。このインタビュー当時、彼は自分の職種を「ソフトウェアマネージャー」と語り、また建築設計にも力を入れていると語る。つまり自分の創造意欲を満たしてくれるものが音楽以外で見つかった、と言うのだ。インタビューアーであるこの雑誌の創始者、Michael Fagien(マイケル・フェギアン)が今後の音楽活動を期待できるかと言った問いに、ノーと答えている。

Jazziz誌のサイトに2016年8月付けのインタビュー音源がアップされているので聞いてみた。ライルは2010年のPMGツアーの後、2011年1月のTEDxでのミュージック・テクノロジーのデモ演奏以来演奏活動をしていないと筆者は認識している。メセニーのブログによると、ライルはツアー生活に疲れていたらしかった。しかし、このインタビューでライルが明かしたのは、時代が変わり、音楽がネット配信されるようになり、誰も音楽に対して正当な報酬を払わなくなった業界に見切りをつけたと語っている。また、レーガン政権以来政府が芸術に対する予算を大幅に減らしたことに対する失望もあったようだ。このインタビュー当時、彼は自分の職種を「ソフトウェアマネージャー」と語り、また建築設計にも力を入れていると語る。つまり自分の創造意欲を満たしてくれるものが音楽以外で見つかった、と言うのだ。インタビューアーであるこの雑誌の創始者、Michael Fagien(マイケル・フェギアン)が今後の音楽活動を期待できるかと言った問いに、ノーと答えている。

実はプログラミングも作曲も、建築設計も(多分)かなり似ている。筆者は設計に関しては全くの無知だが、作曲は修士課程で、プログラミングもある程度は正式な教育を受けている。プログラミングというのは理系というより文系だ。小説を書くのにも似ている。つまり先の先まで見極める必要と、同時に横軸で全ての可能性を考慮しながら設定した全体像に向かって構築作業をして行くというものだ。言い換えれば、あんなにすごい演奏をするライル本人は、演奏活動に執着が全くなかったということだ。

ライル・メイズと言う人物を語るのは容易ではない。まずメセニーがブログに書いているライル像を紹介する。PMGのベーシスト、Steve Rodby(スティーヴ・ロドビー表記だが、発音はロビー)とライルとメセニーの3人の関係は、新しいアイデアを出し合う、話が尽きない仲間で、その関係は一緒に演奏をすることをやめても中断しなかった。つまりPMGは決裂崩壊ではなかったのだ。そしてPMGで演奏している時は、作り出す音楽だけに集中し、一度たりとも個人の演奏に集中することはなかった。メセニーはまずライルの驚異的なピアノ演奏に魅了されたが、またライルのオーケストレーション(オーケストラの譜面を書くという意味ではなく、曲の全体像の構築という意)の力と、それを即座に具現化させる技量に魅了された。筆者は昔から、PGMはメセニー名義でメセニーがリーダーとしてまとめているが、音楽は全くライルだと思っていた。この意見は正しくなかったことを後述する。あの才能をPMGにコントリビュートしたライルが、PMGの一員という評価に甘んじ、ソロ活動で脚光を浴びたいと思わなかった彼の性格だからこそ、音楽に見切りをつけて他の創造活動に簡単に移る、そういう人物像が浮かび上がる。ただし、ダ・ヴィンチなどの天才肌のタイプと違うのは、あちこちに目移りするタイプではなく、色々なものを極めたい性格なのだと思う。それができてしまうのが恐ろしい。

ところで、PMGは正式に解散表明があったわけではない。自然消滅だ。実は筆者は2005年発表のPMG最後のアルバム、『The Way Up』をちゃんと聴いていない。このアルバムで活躍するトランペットのCuong Vu(クン・ヴゥ、日本語表記ではクオン・ヴー)は筆者がニューイングランド音楽院で教えていた時の生徒で、情けなくもちょっと嫉妬してしまったのだ。恥ずかしい。今このアルバムを聴くとPMGはちゃんと進化し続けているではないか。だが、2010年の最後のツアーでは新曲はなく、懐メロ大会だったという噂を聞き、PMGが終わるのだろうかと感じたのを遠い記憶として持っている。マイルスは1991年にパリとモントリオールで懐メロ大会をやって、「あ、マイルスが死んでしまう」と本気で胸が苦しくなったら、本当に死んでしまった。だが2年前にボストンで久しぶりに見たメセニーは懐メロもやっていたので、まあマイルスが特殊なだけなのだと再確認した。ここで特筆すべきことがある。最初からクラシックしか聴いていないというライルだが、高校の時Blood, Sweat & Tearsという、アメリカで流行ったカナダのロックバンドに魅せられたそうだ。彼らは早くからジャズとロックの融合を目指しており、ライルも進化続ける音楽にしか興味がなかったので共感を覚えたそうだ。蛇足だが、このバンドの初期の作品を書いていたテナー奏者であるFred Lipsius(フレッド・リプシャス)は筆者のアメリカ生活最初の編曲の師で、実に多くのことを学んだ。

Jazzizのインタビューに話を戻そう。聞き始めて真っ先に思ったのは、「あ、こういう話し方をする人なんだ」と思ったことだ。実はよくいる、デキるタイプなのだ。ものすごく考えながら話すので、相手が理解しやすいようにゆっくりはっきり話すという印象を与えるが、実は相手のことを考えているわけではなく、自分の頭の中で考えていることが忙しくて喋るのが遅くなるというタイプだ。つまり、どちらかと言えば会話中に、本当は部屋に戻って自分のことをしたいのではないかという印象を相手に与えるタイプだ。オバマ大統領にもそういう印象があった。虚勢とか威嚇とか自慢とかと無縁の人たちなのだが、自分の周りに立てる壁は取り外さないタイプだと思う。それだけに友人は多くなかったのではないだろうか。

ライルはウィスコンシン州のミシガン湖沿いにあるWausaukee(多分読み方はワウサーキ)という村で生まれ育った。アメリカ中北部はある意味特殊である。90年代終わりから8年間続いた人気コメディー、『ザット’70sショー』の舞台になった地だ。あの番組がなぜウィスコンシン州に設定されたかを説明する。アメリカの70年代の変動は60年代に増して激しかった。60年代後半にエスカレートし始めた諸問題に関しては、No. 245、楽曲解説#34をご覧いただきたい。ベトナム戦争の悪化、人種問題からの暴動、それに逆らうようにして生まれたヒッピーの文化がアメリカの歴史を変えた。ヒッピーのモットーは、「葉っぱを共有し、セックスを共有し、皆で一緒に風呂に入って時事を語る」だった。1969年のウッドストックはヒッピーの象徴だ。余談だが、スティーブ・ジョブスのAppleコンピュータはその共有する文化から1976年に生まれた。ビル・ゲイツが金儲けのためにIBMと手を組む1981年頃までコンピュータの世界は、ジョブズやウォズニアックが参加していたスタンフォード大学のホームブリュー(自家製の意)・コンピュータ・クラブという同好会で、毎週水曜にアイデアを出し合い進化して行った。ウィスコンシンはこの一連の変動からあまりにも遠く、ニュースで見ていて認識はしていただろうが、実際には取り残されていたのだ。だからコメディーの題材に適したのだと思う。

ライルはウィスコンシン州のミシガン湖沿いにあるWausaukee(多分読み方はワウサーキ)という村で生まれ育った。アメリカ中北部はある意味特殊である。90年代終わりから8年間続いた人気コメディー、『ザット’70sショー』の舞台になった地だ。あの番組がなぜウィスコンシン州に設定されたかを説明する。アメリカの70年代の変動は60年代に増して激しかった。60年代後半にエスカレートし始めた諸問題に関しては、No. 245、楽曲解説#34をご覧いただきたい。ベトナム戦争の悪化、人種問題からの暴動、それに逆らうようにして生まれたヒッピーの文化がアメリカの歴史を変えた。ヒッピーのモットーは、「葉っぱを共有し、セックスを共有し、皆で一緒に風呂に入って時事を語る」だった。1969年のウッドストックはヒッピーの象徴だ。余談だが、スティーブ・ジョブスのAppleコンピュータはその共有する文化から1976年に生まれた。ビル・ゲイツが金儲けのためにIBMと手を組む1981年頃までコンピュータの世界は、ジョブズやウォズニアックが参加していたスタンフォード大学のホームブリュー(自家製の意)・コンピュータ・クラブという同好会で、毎週水曜にアイデアを出し合い進化して行った。ウィスコンシンはこの一連の変動からあまりにも遠く、ニュースで見ていて認識はしていただろうが、実際には取り残されていたのだ。だからコメディーの題材に適したのだと思う。

文化の栄えた東海岸からも西海岸からも離れ、五大湖の西側であるため気候も厳しい。そしてヨーロッパ、特に北欧からの移民が多いのも特徴だ。つまり金髪が多いのだ。(ちなみにMaysというライルの苗字は多分ドイツ系だが、Queenのブライアン・メイ同様アングロサクソン系英国人かも知れない。)これらの条件からか、東海岸や西海岸で出会うアメリカ人特有の諦めの良さ(easy-going)に欠ける人たちに出会うことが多いという筆者の個人的意見だ。ライルはインタビューで、こういう田舎で育ったから、音楽もプログラミングも建築設計も全て独学で、正式に教育や訓練されたものは一つもないと語る。

ライルの音楽

ライルは自分がジャズピアニストと呼ばれるのを嫌う。ジャズはほとんど聴いていないそうだ。Bill Evans(ビル・エヴァンス)1968年録音の『Bill Evans at the Montreux Jazz Festival』だけは所有していたそうだ。それでどうしてあれだけ幅の広いタイム感で、スリル満点のグルーヴを出すピアノ演奏が出来るのか、その謎に関しては後述する。ライルはアイドルが演奏者だったことはなく、最初から作曲家がアイドルであり、自分も演奏家ではなく作曲家なのだと語る。彼がアイドルとした作曲家を、本人の順番付けでリストする。

- Igor Stravinsky (イーゴリ・ストラヴィンスキー)

- Béla Bartók (ベーラ・バルトーク)

- Alban Berg (アルバン・ベルク)

- Gustav Mahler (グスタフ・マーラー) 全作品ではないらしい。

- Richard Wagner (リヒャルト・ワーグナー)

- Claude Debussy (クロード・ドビュッシー)

- Maurice Ravel (モーリス・ラヴェル)

作曲家にしか興味のなかったライルだが、後に指揮者に興味を持ち始めたという。指揮者あっての作曲作品なのに、演奏よりも作曲作品にしか長いこと興味がなかったらしい。このあたりのライルの常人ではない思考回路がやはり天才なのだろうか。

彼にとっての音楽はタスクであり、感情移入するものではない。タスクを正しく履行すれば聴衆が感情を生み出してくれる、と言っている。そして彼のオーケストレーションのゴールは、ダイナミクス(繊細さ)、ドラマ(劇的効果)、そしてフォーム・バラエティー(変化に富む構成力)だそうだ。これらの要素に欠ける音楽に対し自分は批判的になる、とインタビューで言っている。話は逸れるが、この批判的になると言及する傾向も中北部出身者を思わせると感じる。もちろん筆者の勝手な意見だ。言い換えると、筆者の経験から東海岸や西海岸では他人を非難することを嫌う風潮が強い。これはやはり、数多くの人種が共存するカルチャーから、ある程度他人の価値観を受け流す習慣が浸透しているのではないかと思う。それに対し中北部は北欧からの移民で占められている地域が多いからか、東海岸や西海岸ほど他人は他人という割り切った文化が浸透していないと感じられる。筆者はライルの育った環境が彼の特異性に大きく影響していると思う。

1983年のドイツでのインタビューで、彼が一番自分を表現できる楽器はピアノだが、ピアノの音は打楽器と同じように減衰してしまう。伸ばす音のレイヤーの必要性からシンセを取り入れたそうだ。オーバーハイムから始め、プロフェットを手に入れてもオーバーハイムは無用にならないばかりか次の可能性を産み出してくれる。そうやってシンセがどんどん増えてこんな数に囲まれるステージ設定になってしまった、と語っていた。それが1993年にディジョネットと作成した『Fictionary』から生ピアノ中心のトリオ、およびカルテット活動を短期間することになり、シンセで繰り広げていたオーケストレーションをいかにアコースティックで再現するかで随分と実験をしたそうだ。

シンセの魔術師

そう、ライルはともかくシンセの魔術師なのだ。ライルのハーモニカサウンドもシグネチャーだが、何と言っても1986年作のライルの初ソロアルバム、『Lyle Mays』1曲目<Highland Aire>に登場するあの笛系のサウンドだろう。2つのサイン波形のオシレーターのうちの一つのアタックのピッチを高めに取り、すぐに2つ目のオシレーターのピッチまで落とすというあのアイデアは、ライル本人が小学校1年で体験した子供の下手な合奏を再現したそうだ。その楽器はFlutophone(フルートフォン)といい、リコーダーのおもちゃバージョンだそうで(YouTube →)、アメリカの小学校生は必ず演奏しなくてはいけない楽器らしい。

チェスの名手としても知られるライル。独学でプログラマーになり、独学で建築設計士になってしまうこの性格から言って、シンセのプログラミングも自分の脳みそに対するチャレンジの一環だったのではないだろうか。そしてオーケストレーションも、だ。ともかく高度に頭脳的な創造活動が好きなのだと思う。それだけに驚異的なのはあの演奏だ。まずテクニックは完璧なんてもんではない。そしてビハインド・ザ・ビートでグルーヴするあのタイム感。ジャズを聴かないでクラシックしか聴かないでどうしてあんな演奏ができるのだろう。なんでも即座に吸収してしまうライルの偉大さと言って片付けるしかない。そしてもう一つ、この動画を観てぶっ飛んだ。これはSpectrasonic社製の新製品であるTrilianとOmnisphereというソフトシンセのデモのために録画された。この製品をこの日初めて与えられて、全てリハーサルなしのインプロだ。新しいソフトシンセの癖に慣れるとかは、ライルには関係ないのだ。ちなみにこのSpectrasonicのベース音源はNo. 253、楽曲解説 #42で紹介したJames Francies(ジェームス・フランシーズ)が使っていたものと同じだ。こうなったら筆者もこの製品を買わなくてはならない。

ライルのアルバム

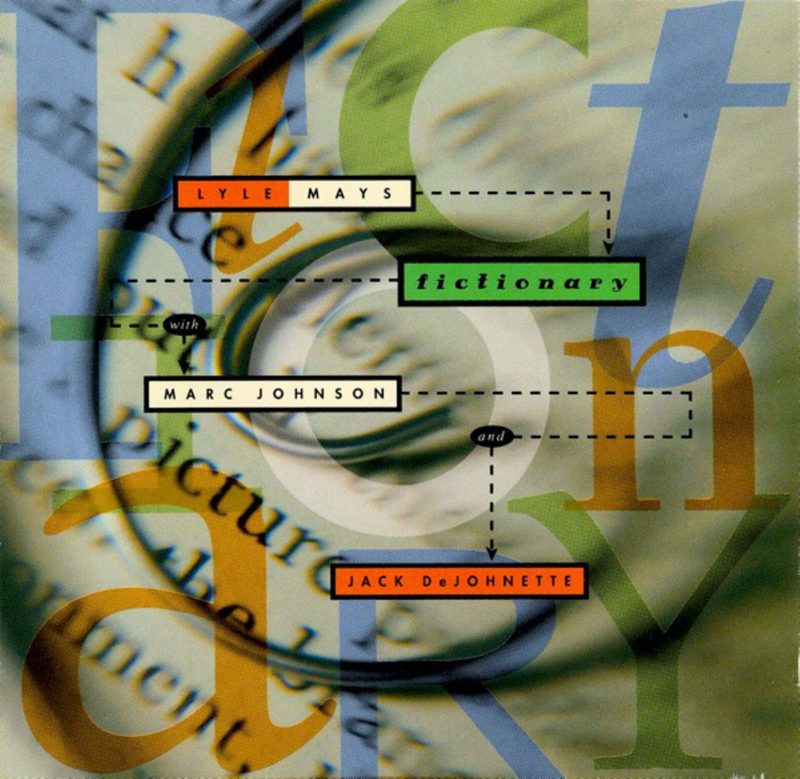

この記事のトップイメージに便宜上『Street Dreams』を設定したが、実はライルのアルバムを解説するのは筆者にとって非常に難しい。5枚、まず並べてみよう。

前述の通り『Fictionary』はライルの自己ツアーのためのアコースティックなトリオへの移行であり、最後の『The Ludwigsburg Concert』はそのライブ版だ。録音は『Fictionary』と同年の1993年のドイツ公演だが、2015年までその存在は誰も知らず、掃除していたアルバイトが偶然見つけて公開に至った。ライル・メイズのご機嫌なグルーヴを楽しむならこの2枚だ。ピアノのタイム感がともかくすごい。よく考えれば、ジャズを聴かないと言い張るライル、メセニーに出会う前はウディー・ハーマンに雇われていたのではなかったか。そこでジャズの全てを吸収してしまったのだろうか。

一連のライルの自己作品を聴いていて、どれも素晴らしい。バラエティー豊富で、アルバム全体をオーケストレーションしている、のだが、それぞれの曲を摘出することができないのだ。例えば『Street Dreams』4曲目、<Possible Straight>はマンハッタン・トランスファーを思わせるシャッフルだ。1曲目の<Feet First>は全くスティーリー・ダンではないか。当時この1曲目はパクリだと非難を浴びたが、上記のインタビューで、これはまさにスティーリー・ダンへのトリビュートなのだ、だからわざわざこの曲だけSteve Gadd(スティーヴ・ガッド)を連れて来たのだよ、と明かした。ライルは曲名付けにも若干問題があるような気がする。

筆者がライルのご機嫌なピアノグルーヴをドキドキしながら堪能する6曲目の<Before You Go>や、『Fictionary』からの<Hard Eights>や、『The Ludwigsburg Concert』からの<Either Ornette>を解説の題材にしようかと悩んだが、どうも書けない。その理由は、ピアノのタイム感を思いっきり楽しめるにも拘らず、ライルの凄さを書ける題材が見えないのだ。つまり、彼はどんなスタイルでも瞬時に吸収して再現してしまうだけのテクニックと才能を持っており、彼の音楽はその吸収したそれぞれのものをセクションに分け、それを構築して家を建てるがごとくプロデュースするからすごいのだ。一つ興味深いのは、このプロデュース作業にはライルのソロアルバムであっても常にメセニーとロドビーが貢献しているということだ。

<Chorinho>

さて、筆者がライル・メイズ作品の中で一番好きな曲が、この<Chorinho>だ。ただし、これも解説するのが容易ではない。いくつかの問題を抱えているからだ。まず題名だ。この曲はブラジルの伝統音楽であるショーロなのだと提示してる。このジスモンチを思わせる作品、ブラジル人やショーロ愛好家はこれをショーロと受け入れられないと思う。『The Ludwigsburg Concert』でのライブ録音ではこの曲、なんとジャズ・サンバで演奏してしまっている。筆者も似たような失敗をしたことがある。筆者がニューヨークを中心に演奏活動しているRacha Fora(ハシャ・フォーラ)のデビュー作に納めた<Chorozinha>は、筆者のショーロに向けたラブ・コールだったわけだが、リオ在住でボサ・ノーヴァ・ムーブメントの一員であったピアニスト、Alfredo Cardim(アルフレッド・カルディン)に「こんなものはショーロじゃない」と怒鳴りつけられたことがある。冷や汗ものだった。前号No. 262、楽曲解説#51でも詳しく書いたが、よその国の文化を安易に取り入れるのは危険なのだ。逆の立場を考えれば容易に理解出来る。筆者の意見は、ライルはこの曲をショーロと名付けるべきでなかったということだ。

ここで大きな疑問が持ち上がる。この記事の出だしで、筆者はPMGのサウンドはメセニーではなくてライルの音楽だと書いたが、それは間違いかも知れないと思い始めた。PMGのブラジル音楽導入は周知だが、ブラジル人にも受け入れられているような導入の仕方であって、これはメセニーの力なのだと気が付いた。1981年作の『As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls』に続き1982年作の『Offramp』でNaná Vasconcelos(ナナ・ヴァスコンセロス)を迎え、ブラジル特有のビブラートのない歌い方をテクスチャーとして取り入れたPMGサウンドなどはブラジル人にも好感を持たれていると聞く。筆者はこのPMGサウンドを取り入れたブラジル人バンドに所属していたこともあるのだ。なにせメセニーはブラジルに住んでいたこともあるのだから、ブラジルのことをかなり理解しているだろう。そう思ってPMGのアルバムを色々聴きかえすと、今まで気がつかなかったことが実に色々聴こえて来る。ライルがインタビューでも語っていたが、メセニーと自分はそれぞれの技量が釣り合っていたからこそ実現したコラボレーションだったのだ。いつかメセニーのブラジル音楽導入に関して深く研究してみたいものだ。

今回この曲の素晴らしいコード進行と、美しいベースラインと、スリル満点なメロディーラインの構成と、ライルの素晴らしいグルーヴ感などをじっくり解説しようかと思い、まずこの長いフォームの曲をトランスクライブしてみたが、いざ解説を始めようと思うとどうにもできない。この大好きな曲で胸が熱くなってしまうのも理由の一つだが、ショーロという看板が解説にはどうにも邪魔なのだ。ショーロとここが違うあそこが間違っているなどという解説は無意味だ。というわけで、ここにそのトランスクライブした譜面をご披露するにとどまらせて頂く。どうぞご了承頂きたい。

おまけ

前回に続き今回も消化していない文化の音楽を安易に演奏しようとする危険性を強調してみた。そんな中、非常に興味深い動画に出会った。ここに登場するPatrick Bartley(パトリック・バートリー)というサックス奏者は、人気バラエティーショー、Late Night Showに度々ゲストで出演するので、筆者も馴染みがある。その彼がJ-Popとジャズの融合を説明しているのだ。筆者が日頃強調しているようにパトリックもまずその国の言葉、ここでは日本語をまず理解しなくてはいけないと言っている。そして彼は日本語がどのように発音され、それがどのようにJ-Popを理解する鍵になるかを説明しているのだ。

筆者が昔教鞭をとっていたNew England Art Instituteという大学にはアニメ学部があった。アニメを学ぶ生徒はみな日本語を勉強しており、筆者はその練習に付き合ったものだった。パトリックはゲームのために日本語を覚え、ゲーム音楽からJ-Popに入ったそうだ。この動画はAdam Neely(アダム・ニーリー)というベーシストがパトリックにインタビューする形の動画なわけだが、多分日本語を理解していないだろうドラマーは本場アメリカのビハインド・ザ・ビートなグルーヴでガンガン演奏しており、日本語ができるアダムもステージに上がったら血が騒いでしまったのか、J-Popのタイム感など関係なくなってしまったようなグルーヴでドラマーとガンガン演奏している。思わず大笑いしてしまった。しかしよく考えれば、それがまさにJ-Pop + Jazzなのであろう。お楽しみ頂ければ幸い。

Cuong Vu, Naná Vasconcelos, Jazziz, ショーロ, Choro, Chorinho, スティーリー・ダン, Steely Dan, Solo: Improvisations for Expanded Piano, The Ludwigsburg Concert, Fictionary, Street Dreams, Spectrasonic, 70年代, ウィスコンシン州, クオン・ヴー, PMG, Pat Metheny Group, パット・メセニー・グループ, Steve Rodby, スティーヴ・ロドビー, ライル・メイズ, Lyle Mays, Jack DeJohnette, ジャック・ディジョネット, Pat Metheny, パット・メセニー, ナナ・ヴァスコンセロス