ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #27 Roswell Rudd <Monk’s Dream>

本誌編集長からラズウェル・ラッド(Roswell Rudd: あだ名はRozだったので以下ロズと記載する。ラとロの中間だが、ラズと言うとラザードと混同するのでロズとする。)の追悼特集をやろうと提案があった時、勉強不足の筆者は「えっ?どなた?」と言ってしまった。全く知らないアーティストだった。間を入れず歌手シーラ・ジョーダン(Sheila Jordan)がFacebookにロズを悼むポストをしており、そんな重要人物を知らなかったのか、と恥じた。色々調べて見ると、多くに愛された彼の人柄があちらこちらで記述されており、そしてこの動画に巡り合った。彼が末期の前立腺がんで余命短い中、明るく「Awesome and Gruesome, what a f**king twosome」とラップする(筆者はFワードを表記することを好まないのをご理解頂きたい)。「最高ってのとおぞましいっての、こりゃ一体なんて組み合わせなんだい」、しかもバンド名は「The Olders」、つまり「老いたやつら」。なんというユーモアだろう。ちなみにこの曲<Awesome & Gruesome>は3曲組のシングルアルバムの1曲として発売されている。

筆者とシーラとの付き合いは、浅いが長い。我が師ジョージ・ラッセルの<You Are My Sunshine>が収録された『The Outer View』の録音に彼女が参加した1962年以来、シーラとジョージは友好が深く、筆者も9年ほど前に共演させて頂いたことがある。今年90歳になるというのに、毎週のようにアメリカやフランスのあちらこちらで歌っている。そして声は衰えるどころか、ますます磨きがかかっている。そのシーラにロズのことを聞いてみた。

“Roswell Rudd, aside from being a great musician, was also a wonderful human being. He was always very positive about life and music. A truly fantastic man. I miss him and his music. He was a very very creative musician and a real joy to sing with. I never knew where he was going to take me musically but I always felt secure. We had a great musical relationship. I remember singing “What Are You Doing The Rest Of Your Live” and he just played one note and I had to find my pitch and then it was just he and I doing this tune. That was a long time ago and I felt way ahead of its’ time.

Sheila Jordan”

「Roswell Ruddは素晴らしいアーティストであるばかりでなく人間としても素晴らしい人。彼は人生に対し、また音楽に対し常に前向きでした。言い尽くせないほど素晴らしい人。彼が旅立ち、彼の音楽がもう聞けないことに心が傷みます。彼はクリエイティビティに溢れ、共演は常に喜びをもたらせてくれるものでした。彼との共演の度、彼がいったいどちらの方向に進むのか全く予想もつかないのに、わたしは常に安心して身を任せることができたものです。彼と私の音楽的関係は素晴らしいものでした。<What Are You Doing The Rest Of Your Life>の録音の時、彼は最初にたったの1音を奏し、私がそれに合わせて歌うべき音を探し当てたあとは、その場で私たちの世界が最後まで構築されたのです。これは大昔の話です。しかし当時はとんでもなく斬新なことを試みていると自覚していました。シーラ・ジョーダン」

シーラがここで言っている録音とは、1974年発表の『Flexible Flyer』(Freedom)のことである。ディキシーランド出身のロズが、60年代のセシル・テイラーやオーネットが始めた新しいジャズの方向から離れたところで新しいジャズを作り出そうとした代表作と言われているようだ。シーラが言っているようにオープニングトラックの<What Are You Doing The Rest Of Your Life>はかなり斬新だ。アルバムに針を落とすと、いきなり45秒間ただの一音、B♭をペダル・トーンで3回吹く。この5分強の録音、9割はトロンボーンとヴォーカルのデュオだが、途中で短くリズムセクションが参加し、カラーをガラッと変えるそのアイデアもかなり斬新だ。

続く2トラック目はハンコックの名曲、<Maiden Voyage>、「処女航海」だ。シーラの若い頃の相変わらず素晴らしいパフォーマンスに感銘したが、ロズのトロンボーン・ソロで筆者の頭にはてな?マークが出てしまった。21小節目のD♭Sus7のところでサスペンションコードを破壊するF音を3拍延ばし、いかにもしまった、間違えた、とあからさまにわかるようにG♭音に修正するが、その修正のタイミングもかなりグルーヴを破壊するものだ。自分だったらこういう録音は二度と聴き返したくないだろうなあ、そう言えば自分もそういう経験があった。嗚呼、悲しい、などと思いを馳せていきなり冷めてしまった。

不思議アーティスト、ロズ

この後ロズのアルバムを色々聴いてみたが(ファンの方には非常に申し訳ないが)、筆者のロズ感は、音楽的に大変興味深いが、トロンボーンは上手でない、練習不足(?)でグルーヴ感に乏しい、自分はこうならないようにしなくてはならない、を痛感した。例えばアーチー・シェップとの2001年録音、『Live In New York』(Universal)。名義はシェップとロズの2人なのになんともう一人トロンボーンが入っている。60年代ハービー・ハンコック、ジャッキー・マクレーン、その他諸々の大物のツアーなどにちょくちょく名前が見えたGrachan Moncur III(グレイシャン・モンカー3世)だ。アルバムを聴くとモンカーがガンガンにグルーヴしているのにロズのタイム感はかなり迷いが入っていてグルーヴには程遠い。筆者がマイケル・ブレッカーから受けた、本番は練習で身につけた100%の力の70%で演奏しなくてはならない」と言うアドバイスを思い出し、ロズはやりたいことに対して70%しか身につけていないのに、80%で演奏しようともんどりを打っている、と聞こえてしまう。またしても筆者はこうはならないように気をつけたい、と自戒した。ロズは筆者にとって反面教師だな。ちなみにこのもう一人のトロンボーン奏者、モンカー3世は今年80歳だが、数年前の映像をどこかで見た覚えがある。彼は全く逆で、テクニックが落ちた部分をグルーヴで補うように、シンプルなラインをガンガンかっこよく吹いていたのが印象的だ。

ロズは歌手をフィーチャーしたプロジェクトが実に多い。生前最後のフルアルバム、『Embrace』(RareNoise 2017)の2曲目はミンガスの<Goodbye Porkpie Hat>、アレンジもヴォーカルもバンドも実にご機嫌だ。ところが筆者はトロンボーンソロが始まるとやはり耳が止まってしまった。グルーヴしない、と言うよりは、テクニックがグルーヴを妨げているようにしか聴こえないのである。ところが、アメリカで最も権威があり、全国放送で最も視聴率の高いNPRはこのアルバムを絶賛している。これだけ世の中に認められているロズのその秘密はなんなのだろうかとますます興味が湧いた。

その他、YouTubeで、なんとあの「Sonic Youth」との共演を見つけた(リンク)。これは1999年の録音で、まずロズの説得力ある歌いっぷりに驚いた。彼のトロンボーン・ソロもタイム感があるものではなく、むしろフリージャズ系のソロなので、「ソニック・ユース」の気持ち良いグルーヴと対比してとても効果的だ。この曲<Dry Bones>が彼らのコラボの録音された唯一の曲であるのが惜しまれる。

そしてようやっと「New York Art Quartet」に出会った。なるほど、これはすごい。ロズがフリージャズでトロンボーンの位置付けをしたと言われる理由を理解した。彼らのデビュー・アルバム(ESP-Disk)、かなり衝撃的に素晴らしい。一部のヘッド演奏を除きただの1曲もタイムのある曲はないので、当然ロズもグルーヴ感で持て余しているような演奏はしていない。もうひとつすぐさま気が付いたのは、タイムのないインプロでの彼の音が全く違うと言うことだ。まるでタイムのある曲では無理にプッシュして演奏するが、フリージャズでは水を得た魚のように自由に音色を選んで演奏しているようだ。実に素晴らしい。ダイナミクスについてもそうだ。タイムのある曲では全てフォルテでプッシュして演奏しようとするため、テクニック的について行けず落っこってしまっているような印象を受けるが、フリー・インプロでは美しい音をピアニッシモで吹いたと思ったら、いきなりばかでかいペダルトーンを吹いたり、と実に楽しい。ところで、前述の「Sonic Youth」との共演の同じ年、1999年録音の『New York Art Quartet 35th Reunion』(DIW Records)アルバムの5曲目、<VG’s Birthday Jamboree>の冒頭部分はタイムがあり、やはりロズはグルーヴ感が苦手なのではないかと再確認してしまった。聴いていた筆者はインプロセクションでフリーになり、思わず安堵してしまった。

『School Days』

今回取り上げることにしたこのアルバム、Steve Lacy(スティーブ・レイシー)との双頭ユニットでモンクのレパートリーだ。余談だが、筆者は一度だけレイシーと演奏させて頂いたことがある。彼の作曲作品はかなり複雑で、しかも譜面が半分図であったり、色々思い出が深いが、なんと言っても彼の円を描くように振り回すソプラノサックスがステージ上で光り続けるのがともかく忘れられない。その頃はすでにヨーロッパで作曲家として活躍していたレイシーだが、彼は元々アメリカでモンクのレパートリーを売りにしていた。しかもピアノ・レスでだ。筆者は知らなかったのだが、レイシーは1960年に一瞬モンクのバンドに所属していたらしい。もちろん彼がセシル・テイラーとフリージャズの位置付けに貢献したことも周知だが、そのレイシー、ロズ同様最初はディキシーランドの名手として世に出たのだそうだ。

さて、このアルバムは色々な面で興味が湧いた。まずロズの演奏が筆者の苦手と思っているプッシュする奏法でなく、彼がフリーインプロで披露する絶妙な表現力で演奏していることだ。しかもガンガンにグルーヴしているのだ。最初にこれを聴いた時、まだ彼のスタイルを理解していなかったので、当時は充分テクニックがあったのではないか。さては後々練習不足でタイムが悪くなったのか?という印象を受けた。このアルバムはロズの得意な素晴らしい演奏スタイルをガンガングルーヴして聞かせてくれる唯一のアルバムかも知れない。

レイシーの演奏は相変わらずすごいので、ここでの言及は控えるが、実は筆者はドラムのDenis Charles(デニス・チャールズ)のライド・シンバルに魅了されてしまった。彼はアメリカ領バージン諸島の出身で、ここはアメリカと言えどプエルトリコよりさらに南なので、ほとんどラテン系、またはウエスト・インディア系のタイム感の文化だと察せられる。だからこのような特殊な攻撃的なバックビートが彼のライド・シンバルから生み出されるのではないかと思う。ともかくスリル満点のグルーヴなのである。そしてベースのHenry Grimes(ヘンリー・グライムス)、チャールズの食いつくようなライドのさらにオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブする。グライムスもフリージャズシーンで著名な奏者だが、こういうガンガンにドライブするベーシストであったのを聴けるのが嬉しかった。グライムスのことをよく知っていた訳ではないが、彼の驚異的なアルコでのフリーインプロは著名である。蛇足だがグライムスはかなり興味深いアーティストだ。現在82歳、1970年に忽然と姿を消し、死んだと思われていたが2002年に突然ジャズシーンに復帰、その後の活動がともかくすごいのである。限られた紙面上記述を控えるが、そのうち機会があったら彼を取り上げてみたいと思う。興味のある方はこれなどをご覧いただきたい(リンク)。

この緑のアップライト・ベースに星のステッカーをつけ、スポーツ選手用の汗止めハチマキをして睨みつけるような怖い顔でガンガングルーヴするグライムス、実はこの『School Days』のライブ録音の日、遅刻出勤だったので2曲ベース・レスだ。1曲目<Bye-Ya>と最終曲<Pannonica>だ。前述したようにチャールズのライドは恐ろしいほどのオン・トップ・オブ・ザ・ビートでバックビートを強調したグルーヴで、グライムスはそれのさらにオン・トップでドライブし、これがなんともスリル満点で気持ち良いわけだ。ところがベース・レスになった途端にチャールズのライドがあまりに攻撃的で耳に付くのだ。これはどうにも不思議だった。ひょっとしてこんな説明できない感じ方をしているのは筆者だけなのかも知れない。

<Monk’s Dream>

この曲はジャズ・ミュージシャンなら誰でも演奏したことがあるほど有名なスタンダードだ。フォームはリズムチェンジーズを元にしたものだが、まずジャズ・スタンダードでは珍しいCの曲で、B♭楽器ではあまりありがたくない調性だ。しかもブリッジはC7一発、と、これもスタンダードでは珍しい。ご存知の方も多いと思うが、モンクは飛び入りミュージシャンにだらだらソロを取られるのを大変嫌った。<’Round Midnight>の調合がE♭メジャーなのに全てはE♭マイナーで書かれ、最後の2小節だけE♭メジャーなのは、モンクが誰にも飛び入りさせない苦肉の策と言われている。ちなみにこの録音ではブリッジが多少変化している。ベースのグライムスがC7一発に飽きたのか、C7 > F7 > D7 > G7 と変更しているコーラスが何回かある。グライムスほどのクリエイティブなベーシストが、と意外だったのだが、これはどう聞いても慣れたスタンダード進行に手が行ってしまった、という感じに取れる。コード楽器レスならではの自由ではあるが。

さて、この曲のヘッドをまず見てみよう。

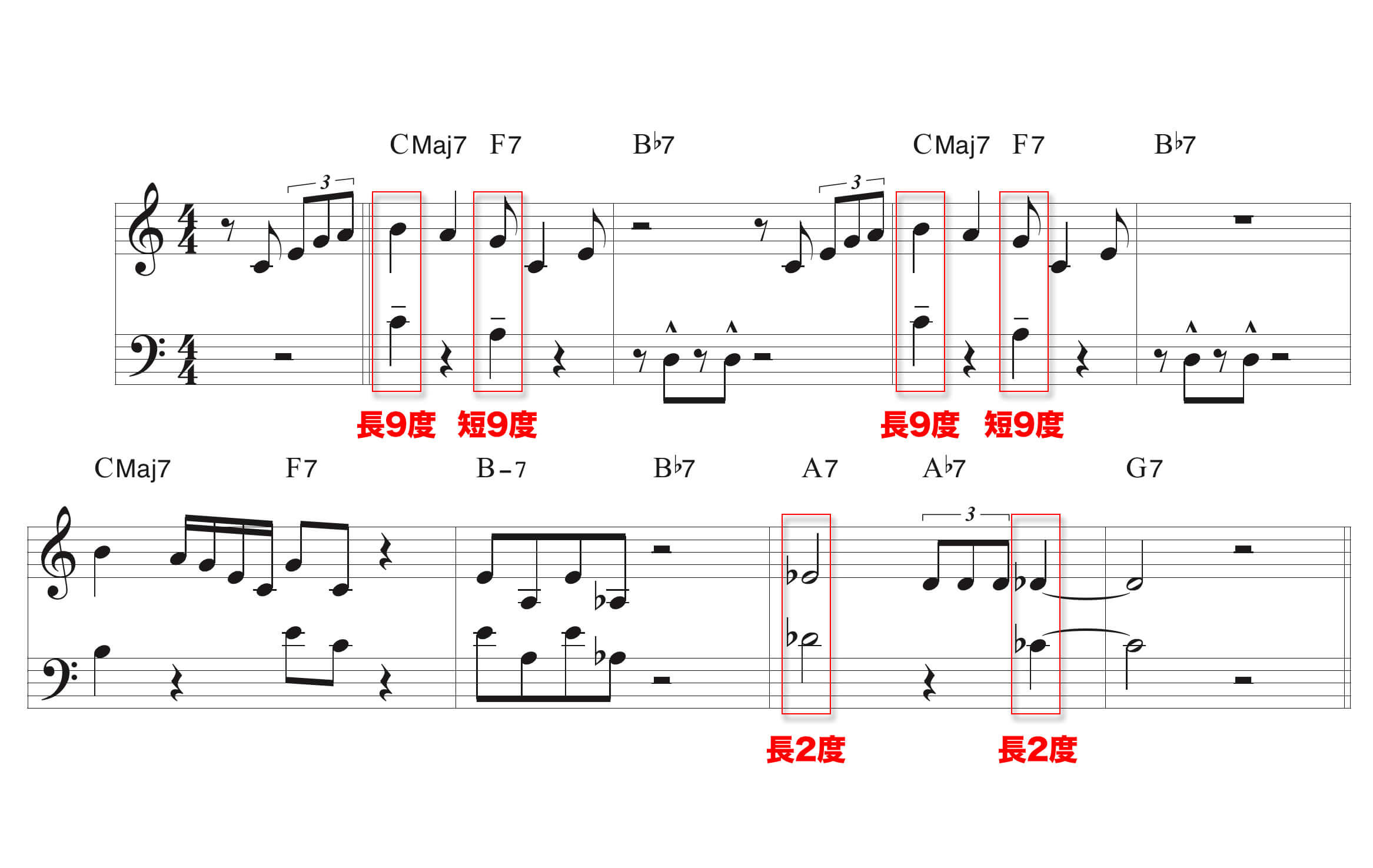

ロズのカウンターラインが実におしゃれだ。2度(9度)でのぶつけ方が、奇をてらっているような響きではない。2小節目のロズのDだが、冒頭1回目の [A] でだけDではなくA♭を演奏していることから、このカウンターラインは書き譜ではなく即興で付けたものと思われる。

次にブリッジ部分、これがまたおもいしろい。

ロズがメロディーを吹き、レイシーがなんとその半音下を吹いている。このレイシーの最初の音、Bはブリッジの一発コードC7を破壊する音なのに、だ。しかもメロディーの半音下を吹き続けるのではなく、2小節目3拍目でいきなり線路を外れる。メロディーが構成されるCミクソリディアン#11モードに当てはまらない♭9音だ。あたかもこの一拍だけオルタードコードにスリップしたような印象を与える。こういう技はコード楽器レスでしか実現しない。また、レイシーはコード楽器レスだからこそこのようないたずらをしたかったのかもしれない。続くB♭音はそれ以前のアウトしたレイシーのラインからインサイドに戻る強い音なのに、なぜか思いっきりアウトして聞こえるのは、実にレイシー・マジックだと思った。

さて、ロズのインプロの冒頭部分だ。

ビッグバンドのシャウトのようなリズミックなリックをグルーヴして聴かせてくれるだけではなく、ダイナミクス(強弱の表情)に富み、フレーズも上手にずらしたり、と満載である。それでも音選びのオシャレさは聴くものの耳をおやっと思わせる。①はどれも期待されるCブルースではなくB♭のブルースフレーズだ。

6小節目から2拍ずつ半音で下降するライン、最初のD音だけ#9ではない。なぜならコードがドミナントではなくマイナーだからだ。実はこの最初のコード、皆モンクのオリジナルコードがわからないのではないだろうか。理論的に言えばここはB-7ではなくB7であるべきだ。しかしメロディーがE音なのでB7は成立しない。E音がB7のトライトーンを破壊するからだ。そしてもちろんサスコードでもない。サスコードでは次のB♭7に移行できない。ここで注目すべきは、コード楽器レスであることの恩恵を利用し、ロズは最初のコードをB7に置き換えて考えているようだ。なにせその方が理にかなった音選びなのだから。

しかし筆者にとって何と言ってもよだれが出るのは②のビハインド・ザ・ビートでスイングするラインだ。しかもG7の♭9音であるA♭からガンガン下降する。かっこいい。そしてブリッジ前の③でまたまた驚かされる。フレーズ最初の2拍はG7の代理コードであるD♭7と似て非なるD♭Maj7、これはナポリの二度のモーダル・エクスチェンジと解釈できないこともないが、続く2拍はGメジャースケールで、ここでは全く機能しない。しかしそんなことが全く気にならないどころかかっこよく聴こえるのは、ロズの吹き方がむちゃくちゃかっこいいからだ。畳み込むようにオン・トップ・オブ・ザ・ビートで突っ込む。筆者はこれを聞いた時ロズはテクニックがないのではないことが理解できた。ではなぜ他のアルバムのジャズの曲でプッシュする奏法をしてグルーヴ感を壊してしまうのか、謎すぎて頭を抱えてしまう。

実際この曲のベースソロの後、ドラム・トレードに入る最初のロズ、例のプッシュしたグルーヴを壊す演奏をしており、ここで筆者はまたしても冷えてしまったのであった。

セシル・テイラー, Henry Grimes, デニス・チャールズ, Denis Charles, Thelonious Monk, スティーブ・レイシー, New York Art Quartet, ソニック・ユース, Sonic Youth, グレイシャン・モンカー3世, Grachan Moncur III, Archie Shepp, Sheila Jordan, シーラ・ジョーダン, Roswell Rudd, アーチー・シェップ, ラズウェル・ラッド, Steve Lacy, ヘンリー・グライムス, セロニアス・モンク, ジョージ・ラッセル, George Russell, cecil taylor, フリージャズ, free jazz