ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #55 小曽根真 <Someday My Prince Will Come>

アメリカの昨日1日のCovid-19による死亡者は1,552人。我がマサチューセッツ州でも1日の死者の数は、100を割ったものの毎日上がったり下がったりで緊張感はまだまだ高い。それなのに経済復興を焦る大統領の数々の発言から、自粛規制に反対するデモがあちらこちらで勃発して危機感が募る。このウィルスの恐ろしいところは、自覚症状がない感染者が第三者を死に至らしめていることを自覚しにくいということだろう。さらに先週ミネアポリスで警官4人によるジョージ・フロイド殺害事件が起こり、それに対して大統領が最悪な対処をしたことからアメリカ全土で暴動が起こっており、医療関係者はコロナ渦が再開すると危惧している。

「The Daily Show」という筆者お気に入りの番組がある。ホストは南アフリカ出身のTrevor Noah(トレヴァー・ノア)という黒人コメディアンで、毎日の出来事をNYから報道し、後半はゲストを招いてトークショーをするわけだが、その内容のほとんどが時事問題だ。内容は真面目だが、Comedy Central(コメディー・セントラル)というコメディーのケーブルTVネットワークだけに、前半の報道セグメントはかなり笑わせてくれる。先日あったスケッチ(コメディーの一コマ)の一つに、全国的に卒業式が禁止されている中、学生たちは皆Zoomなどを活用して卒業式を実現させているその模様をお伝えする、というのがあった。これは一般のニュースでも新聞でも大きく取り上げられている。アメリカの卒業式は、ゲストスピーカーがスピーチ(Commencement Address)をし、大学ならそのゲストスピーカーが卒業生に卒業証書を手渡す。筆者はクインシー・ジョーンズから頂いた。

「The Daily Show」という筆者お気に入りの番組がある。ホストは南アフリカ出身のTrevor Noah(トレヴァー・ノア)という黒人コメディアンで、毎日の出来事をNYから報道し、後半はゲストを招いてトークショーをするわけだが、その内容のほとんどが時事問題だ。内容は真面目だが、Comedy Central(コメディー・セントラル)というコメディーのケーブルTVネットワークだけに、前半の報道セグメントはかなり笑わせてくれる。先日あったスケッチ(コメディーの一コマ)の一つに、全国的に卒業式が禁止されている中、学生たちは皆Zoomなどを活用して卒業式を実現させているその模様をお伝えする、というのがあった。これは一般のニュースでも新聞でも大きく取り上げられている。アメリカの卒業式は、ゲストスピーカーがスピーチ(Commencement Address)をし、大学ならそのゲストスピーカーが卒業生に卒業証書を手渡す。筆者はクインシー・ジョーンズから頂いた。

このスケッチで、ゲストスピーカーとして登場したのがコロナ・ウィルス君だった(YouTube →)。意訳すると、「自分が人生で学んだ3つのことを贈る言葉にする。第一番目。自分が活動を始めた時、中国は自分を全く無視し、英首相は自分のことをジョーク扱い、米大統領は自分をただの風邪だと言って馬鹿にした。でも、テイラー・スウィフトの歌が教えたように、馬鹿にする奴は放っておけということだ。希望を捨てなければ成功に繋がる。次に第二番目。自分は天使たちに守られて成功を納めた。その天使たちというのは、サイエンスを無視してくれた人たちや、危険を犯して外出してくれた人たちのことだ。彼らはぼくにとってのヒーローだ。最後に第3番目。失敗にくじけてはいけない。韓国やニュージーランドで全く功績をあげられなかった時、もうダメかと思った。だけどすぐに、自分が活動できる国を見つければチャンスに巡り会えるかもしれないと気が付いた。まとめると、他人に認められるかを気にするな。自分を信じることが大切なのだ。頑張ってくれたまえ。」

アメリカのマスコミは医療関係者のストレスをよく取りげる。治療中感染して自殺してしまった医師を大きく取り上げ、市民が感謝の気持ちを忘れない努力がされている。NYをはじめ、このボストンでも医療関係者の出勤または退勤時間に窓からありがとうと叫ぼう、などがソーシャル・メディアを通じて喚起されている。その意志を継いで小曽根真さんがリビングルーム・コンサートを毎晩配信し始めたのが4月9日だ。そして今日5月31日、53回目にして幕を閉じた。日本が緊急事態宣言を解いて1週間が経ったからだ。サプライズと予告していたこの最終回は、渋谷オーチャードホールからの配信で、1万6千人もの視聴者が参加し、それはそれは素晴らしいものだった。<Heal The World>が演奏された時は不覚にも目頭が熱くなった。

ストリーミング配信

ネット配信において、俗にいうコラボ、またはリモートジャムとストリーミングは全く別物だ。どちらもピンからキリまであるが、コラボはリアルタイムでないのに対し、ストリーミングはリアルタイムであるということが重要だ。コラボはリアルタイムでないので、音だけやり直してるものもあるようだが、指が合っていなかったり息継ぎが合っていなかったりするのを見ると残念な気持ちになる。コラボは以前からあり、筆者も随分昔から色々参加しているが、ストリーミングは自粛から汎用されるようになった。観客を入れる自粛前のコンサート形式では、ストリーミングは収益に影響するからだ。例外はNYCの名門Smalls Jazz Clubだ。以前から気前よく無料でライブをストリーミングしていた。

ライブ公演をはじめ集団行動が全く不可能になった現在、アメリカではミュージシャンの間で早くからストリーミングが活用されている。皆演奏したいのだ。いいチャンスと思い色々覗いてみたが、音質や画像の質が悪くて演奏を楽しめないものもある。収入が保証されなければiPhoneとFacebookで自宅から流すしかないのだろう。発信側がマイクを使わなければインプット・リミターが自動的に入り、発信側の電波が悪ければ位相がズレて筆者の耳鳴りと共鳴してしまってつらい。そんな中でもNicholas Payton(ニコラス・ペイトン)は質の良いものを毎週配信している。自己申請制といえ、最低$10の振り込みを要求し、ちゃんとしたスタジオ機材で配信しているし音楽の内容もかなり良い。$10では安いと思うほどなので毎週楽しみにしている。Eric Harland(エリック・ハーランド)のソロドラムのストリーミングは、カメラのアングルが間違っていて非常に見づらかったが、音楽性が優っていたので惜しみなく払った。そんな中、小曽根さんはプロの照明と音響を雇って質の高いものを毎晩配信しているにも関わらず、お金を要求するどころかストリーミングに訪れるファンに対する感謝の意を表し続け、奥様である神野三鈴さんはコメント欄にテロップのように流れる膨大な数のリクエストをリアルタイムで処理し、曲の合間に楽しい会話を入れてライブでは味わえない特別な空間を提供し続けた。毎日こんな時間を無料で楽しませて頂いていることに罪悪感さえ感じてしまうほどだった。そして、一緒にこの時期を乗り越えようという小曽根さんと三鈴さんの純粋な思いがひしひしと伝わって来るのだ。その思いは多くの人に届き、視聴者の数は増え続け、コンスタントに8〜9千人が参加した。これに対しダイレクトEメールで宣伝までしているBlue Note NYの毎晩のストリーミングの視聴者は、チック・コリアの時でさえせいぜい100人前後、普段は数十人単位だ。この違いは小曽根さんと三鈴さんが作り出した共同体感覚の功績が大きいと思う。ストリーミングという一方的な行為に対し、ストリーミングのもっとも重要な特典、コメント欄を通じてコミュニケートするというライブで味わえない一体感を三鈴さんが実現させた。他のストリーミングでは演奏者本人がコメントを読もうとして色々な弊害が生じるのを何度も見た。すごい勢いで流れるコメント欄で、この困難な状況や政治に対するネガティブなコメントを一つも見なかったことが何より嬉しかった。ちなみに本日最終日のコメントの数は、なんと4万7千に達した。普段は1万2千前後だ。それをリアルタイムで処理する三鈴さんの労力は想像を絶する。

もう一度言うが、小曽根さんは53日間配信し続け、この困難な時期に自分の音楽で少しでも何かできれば、と純粋に行った行為が多くの人の心に触れたのだ。こういう人情話が大の苦手な筆者も、さすがに感動してしまったのは、もちろん小曽根さんの毎晩の演奏がともかく凄かったからだ。

小曽根真ソロピアノの魅力

小曽根さんとは一度だけお会いしたことがある。1991年に彼がボストンを引き上げる際、欲しいものはないかとご自宅に呼んで下さった。当時筆者も自分のビッグバンドで活動していたので話が盛り上がり、ご自分のビッグバンドのスコアを惜しみなく見せてくれた。また筆者はエンジニアの仕事もしていた時期で、小曽根さんはレコーディング中だったことから、そちらの話もたくさん聞かせて頂いた。ギターのトラックをサンプラーで録音するためにギターのボイシングを勉強しただとか、サンプラーの音がどうにも気に入らなくて悩んだ挙句、録音したものを一旦スピーカから再生してそれをマイクで拾うことで解決した、など色々な話で湧いたことを思い出す。

今回の53日間にわたるソロピアノ演奏で小曽根さんの真の凄さをはっきりと確認した。筆者にとって間違いなくソロピアノ奏者のベストだ。他の一体誰が53日間もソロピアノで飽きさせない演奏を続けられるだろうか。以下箇条書きにしてみよう。

- グルーヴ感がすごい。

- 小曽根さんのソロピアノのタイム感はまさに筆者が好むタイプなのだ。これはリズムセクションがいないからならではで、それが筆者にとっての楽しみとなった。スイングの曲では左手が思いっきりオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブし、それに対して右手はビハインド・ザ・ビートだ。一人でこのグルーヴ感を出せるのは多分ピアノとドラムだけだ。Joe Pass(ジョー・パス)でさえタイム感、ライン、ハーモニーの3つの要素をソロで保持することは物理的に不可能で、常に3つのうち一つを犠牲にし続けると語っていた。

- 小曽根さんのソロピアノを聴いて初めて気が付いたのだが、彼もMcCoy Tyner(マッコイ・タイナー)同様、ブラジルだろうがラテンだろうがすでにジャンルを超えて、ネイティブのスタイルという次元を超越してしまっている。だがグルーヴ感という意味ではマッコイよりネイティブ感を保持していることが身体の動きでわかる。これは小曽根さんの語学に対する才能と関係があると思う。

- 英語の表現で、”He/she never misses a beat” と言う表現がある。小曽根さんは毎日のスタンダード演奏でかなりの冒険をするが、グルーヴが損なわれたことは一度たりともない。体内メトロノームを所有するというのは練習だけで備わるものではなく、生まれ持ったものと育った環境が大きく影響する。

- ピアノが完璧に身体の一部になっている。

- 例のMichael Brecker(マイケル・ブレッカー)の、7割の力で演奏しなくてはいけない、という格言の実例そのものだ。

- ソロピアノなので身体が反応するままに予想外なコード進行を生み出したり、自由に予想外な発展をするのが実に楽しい。まるで友人と談笑しているように、だ。

- 100曲以上のレパートリー。

- しかもどんなキーでも弾けるのがすごい。つまりその日の気分で調を変えて弾けてしまうし、またそうすることで毎回違う演奏を保持している。

- 驚異的なハーモニーのセンス。

- 分析できないようなボイシングを美しい響きで醸し出す(後述する)。

- Oscar Peterson(オスカー・ピーターソン)やChick Corea(チック・コリア)に影響を受けたとは想像もつかないようなボイシングをする。バラードでは特にこれが顕著だ。ソロ演奏のバラードは、特にグルーヴがないことからあまり好まない筆者にとって、小曽根さんだけは別格な理由がこれだ。

- 音色の豊富さと美しさ。

- ガンガングルーヴする曲でも決して叩いて嫌な音を出すことはないし、バラードにおける音色は桃源郷だ。

ちなみに小曽根さんの英語は完璧にネイティブだ。これは語学に対する才能であり、実に羨ましく思う。小曽根さんはインタビューで、即興(音楽)は言語だと語っている。筆者が毎回のように楽曲解説で強調している点だ。語学の才能に溢れる小曽根さんの言葉には説得力がある。そして、子供の頃からプロとしてピアノを弾き続け、その練習量の凄さは容易に想像がつく。それに加えた彼の才能が他の追従を許さない。彼のソロピアノパフォーマンスは、その事実を的確に提示している。

筆者にとってなぜこんなに毎日虜になったのか、それはスタンダードで冒険する小曽根さんの音楽に、来る日も来る日もドキドキさせられたからだ。これはコンサートを聴きに行くのとは異なる体験となった。この毎晩のリビングルーム・コンサートはまるで親しい友人が面白い話を次から次へと話してくれているような気分になった。

『Welcome to Our Living Room』

今日の最終回で一つ驚いたのは、小曽根さんの配信もiPhoneだとわかったことだ。ただし今日はいつもの2台ではなく6台のiPhoneを使用していた。つまりiPhoneであろうとエンジニアがちゃんと管理していれば立派な番組作成ができるということだ。iPhone恐るべし。

毎晩時間になると小曽根さんは三鈴さんと登場して、真っ先に医療関係者と、感染の危険を犯してでも外出しなくてはならないライフラインに従事する方達に、日本語と英語でお礼の言葉を贈る。まずこれに深く共感する。アメリカでは家族に医療関係者、消防士、スーパーの店員、配達業などがいた場合、別居して感染を広げないのが常識になっているが、これが余計にストレスの原因になる。実際にこういう職業の方達が多く亡くなっている。40代のバスの運転手が、怖くて仕事に行きたくないと言っているうちに感染して亡くなった例も大きく報道された。近所でも元気だったスーパーの店員が感染して亡くなった。奥様が医療関係という友人がいるが、まだ新婚なので別居に踏み切れず、自分も奥様と一緒に隔離している。子供がいる家庭はそれができないので隔離しかない。そのストレスは想像もできない。

次に、小曽根夫婦は毎日必ずバースデー・ソングのコーナーを設けていた。なにせ毎日9千人前後の視聴者がいるのだから、必ず誕生日の人が数十人いる。毎回違うアレンジでバースデーソングが聴けるというのはすごいものがある。ある日はダウンビートが違う位置にある即興アレンジなのに、歌うのに全く違和感がないアレンジでびっくりした時があった。本日最終回は、オーチャードホールのスタッフ全員をステージに上げ、マスクは外さず、2メートルの感覚を保ちながらのバースデーソング大合唱だった。粋な計らいである。

楽曲解説の前に

今回はかなり専門的な話になると思われる。楽理に興味のない方には安眠の助けにでもなったら良いかと思う。それだけ筆者にとってもかなりチャレンジングなものだった。その理由は、小曽根さんの桃源郷ボイシングがかなり難解だからだ。なので、ここでまずコード名とは何かのおさらいをする。例えば世の中には#11コードを♭5と間違えて表記している譜面が実に多い。コード楽器奏者にとってはその区別が重要ではないのだろう。それに対し、単旋律楽器奏者にとっては、コード名表記がインプロビゼーションにおける使用スケールの手がかりだ。例えば、ここにG7コードがあったとする。ヘッド(テーマ)のその位置のメロディーがD♭音のロングトーンだったとしよう。そのD♭音に対してG7(♭5)と書かれていればAlterd Mixoスケールを使用し、G7(#11)と書かれていればMixo #11スケールを使用する。さて、次に続くコードがG♭コードだった場合、Altered Mixoスケールを演奏してしまったらG♭に到達できなくなってしまうという問題が生じるのだ。もちろんジャズなので、この違いをわかって奇抜なソロラインを構築するのはいい。だが、わかってやるのはあくまでも選択だ。間違った情報を与えられれば、特に初見の場合は間違いを誤魔化すという選択しか残されなくなる。

もっとわかりやすい例をあげよう。G7(♭13)とG7(#5)の違いだ。この#5コードは別名オーギュメンティッド・コードで、これに関しては本誌No. 260、楽曲解説#49のコルトレーンで詳しく書いたのでご覧頂きたい。また、Locrianコードに存在不可能なテンション9th表記で引き起こす混乱に関しては本誌No. 230、楽曲解説#19のマイルスの記事をご覧頂きたい。

さて、ソロピアノだとベース奏者がいないので根音不在となり、省略音と展開形などでコード名の判別は前後関係に頼ることになる。小曽根さんの演奏は実に自由に発展するので、この前後関係がほとんどの場合手がかりにならない。そうなると、いちいち考えられるコードスケールを先に想定してコード名を割り出すという作業しか残されていないのだ。筆者も今回ばかりは全てのコード名を正確に表記できたか自信がない。ただし、これはあくまでも分析のための作業であり、小曽根さん本人にとっては、また、音楽的には全く意味のない作業だ。いつどこでジャズ理論が必要になるか、興味のある方は是非こちらの記事をお読み頂きたい。

小曽根真のボイシング

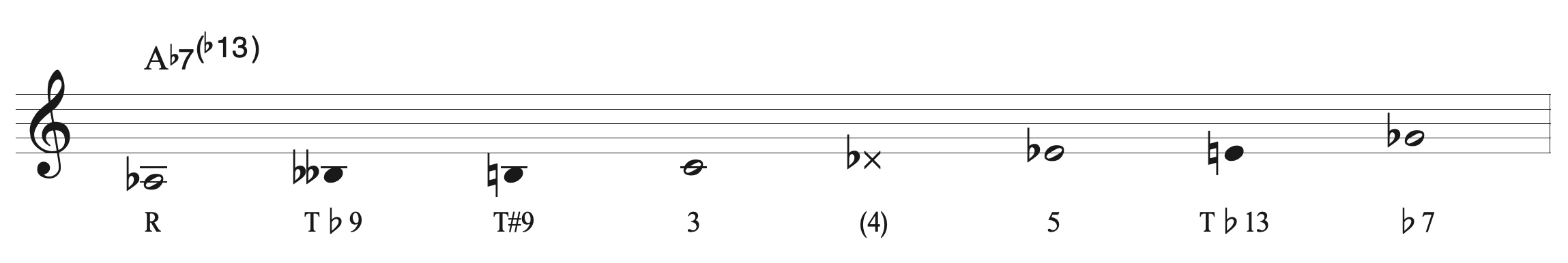

グルーヴ系やスイング系での小曽根さんのソロピアノの特徴は、オリジナルにない、予想のつかない展開をするコード進行だが、それぞれのボイシングはそれほど難解ではない。だが一旦バラードや、またスイング形スタンダードでもサプライズで入る間奏部分に入ったりするといきなりボイシングがガラッと変わる。特徴は、左手が4度積みだが、モードジャズの4度積みと違うのは、長7度や短9度の不協和音を生む音程が多々含まれていること、そして、さらに右手が左手に対して長7度や短9度の不協和音を生む音程が多々含まれているから厄介だ。ここに例を上げる。まず①〜③をご覧頂きたい。

前述したようにコードスケールが割り出せない。① はFMaj7の展開形だが、メジャーのモードであり得ない♭13というテンションが挿入されている。使用可能なスケールはF Ionianの6番目を半音下げたスケールしか当てはまらない。IonianなのでAvoid音はB♭だ。何故B♭の代わりにBとして、#11コードとしないのか。それはBにした場合、B-C-D♭と言う半音が2回続く音列が出来てしまい、スケールとしての機能が壊れてしまうからだ。

次に②だ。左手は確実にCMaj7(#11)のボイシングだ。とすればコードスケールはLydianしかあり得ない。ところが右手はE – D#という典型的な#9コードのボイシングだ。だが#9はLydianに存在出来ない音だ。ジャズピアニストの読者は、長7度の音程を二つもつことのできるコードは♭13コードのボイシングなどで、何かのドミナントコードで可能かも知れないと考えるかも知れない。筆者もこういう場合全ての可能性を考える。

- C7ではB音の存在で不可能

- D♭7ではC音の存在で不可能

- D7ではEとD#の共存不可能

- E♭7ではBとCの共存不可能

- E7ではD#の存在で不可能

- F7ではEの存在で不可能

- G♭7ではBとCの共存不可能

- G7でもBとCの共存不可能

- A♭7は可能:必要なトライトーンであるCもG♭も存在し、A♭ドミナントの機能を破壊するD♭もGも含まれていない

- A7ではトライトーンであるC#もEも存在しないので不可能

- B♭7ではBとCの共存不可能

- B7ではE音で不可能

つまり、このボイシングでは①の場合と違い正解が見つかったというわけだ。スケールを見て頂こう。

ご覧のように、ボイシングでは根音不在だがスケールが綺麗に当てはまるのがお分かり頂けるだろう。この、小曽根さんのC Lydianを想定させる左手から、このような予想外の機能が埋め込まれているのが、実にすごい。

但し③になると、どうにもコード名が付けられない。B♭-B-C という音列がスケールとして成り立たないからだ。こうなると小曽根さんはコードスケールを無視して純粋に不協和音を楽しんでいるのだと思う。しかしその積み上げ方は規則的で、決して適当に弾いているのでは無い。ここでは詳しく説明しないが、小曽根さんは説明のできないポリコードも多い。F# on G や、B♭aug on G7 などだ。しかしそのボイシングの巧妙さから何の違和感なく響く。

最後④で紹介するのは、上記の複雑なボイシングの流れの合間に顔を出す恐ろしくシンプルなボイシングだ。Add2という指定は、つまり7thも、9thも、13thもテンションとして含んではいけない、もっともシンプルなサウンドにしろという指定だ。もちろん小曽根さんがそう指定しているのではなく、分析するのにこの事実が重要になってくるという意味だ。

このような複雑なボイシングとシンプルなボイシングを自由に使い分けて発展するコード進行が小曽根マジックだと筆者は思う。小曽根さんが話している時、無意識に標準語、関西弁、それに英語が混ざって出てくる。それと似ていないだろうか。

<Someday My Prince Will Come>

この曲は2回演奏された。8夜目の4月16日と43夜目の5月21日だ。どちらも素晴らしい演奏で、甲乙付けがたいが、今回楽曲解説には2回目の演奏を取り上げることにした。その理由は2回目の方が瞬間作曲としての味が濃かったからだ、と言うとご理解頂きにくいかも知れないが、以下の解説を読み終えて頂くと筆者の言わんとしたことがお分かり頂けるかと思う。

まず1回目はオリジナルのB♭だったのに対し、2回目のキーはDだった。演奏者にとってキーが変わるというのは演奏者の気持ちがまず違う。筆者個人の意見では、B♭の方がDより優しい気持ちで、反対にDの方がガンガン行きたくなる。絶対音感がどうのこうのではなく、♭という記号は何となくまったりし、#は尖っている、という程度の話かも知れない。そして演奏が終わった瞬間小曽根さんは、こんなにあっちこっち行ったからタイトルは<Someday My Prince Will Come(いつか王子様が)>ではなくて<Someday My Princess Might Come(もしかしたらいつかお姫様が来てくれるかも知れない)>だな、と言った言葉に思いっきり笑った。それを聞いた瞬間、この録音を楽曲解説で書いてみたい、と思った。しかし上述のように簡単な作業ではなかった。何度も何度も聴き返し、コード譜を作るのに2晩もかかってしまった。何せ同じ進行が2度と出てこないのだ。コードをほぼ書き取った時、今度は自分でも演奏してみたくなった。小曽根さんは全て即興で演奏したわけだが、その完成度はあたかも一部作曲されているように聴こえるほどだったからだ。

追記:Facebookでとても良いコメントを頂いたのでここに追記する。毎回専門的な楽理に触れるが、コードスケールなどに興味のある方は是非HiroHonshuku.comにお立ち寄り下さい。是非心に留めておいて頂きたいのは、演奏の上達には耳コピーがもっとも重要で、理論や分析はその後の作業だ。耳コピーというのは、その録音とピッタリ合って演奏できるようにするという作業だ。トニー・ウイリアムスは10代前半で5人のドラマーのスタイルを完璧にコピーして自分のスタイルを築き上げたのだ。

Facebookの自分の壁にアップすると、小曽根さんが見つけてくださって絶賛を頂いた。解説するに当たってキューが必要だがこれはアルバム録音でないので、動画をYouTubeにアップしてみた。まずご覧下さい。

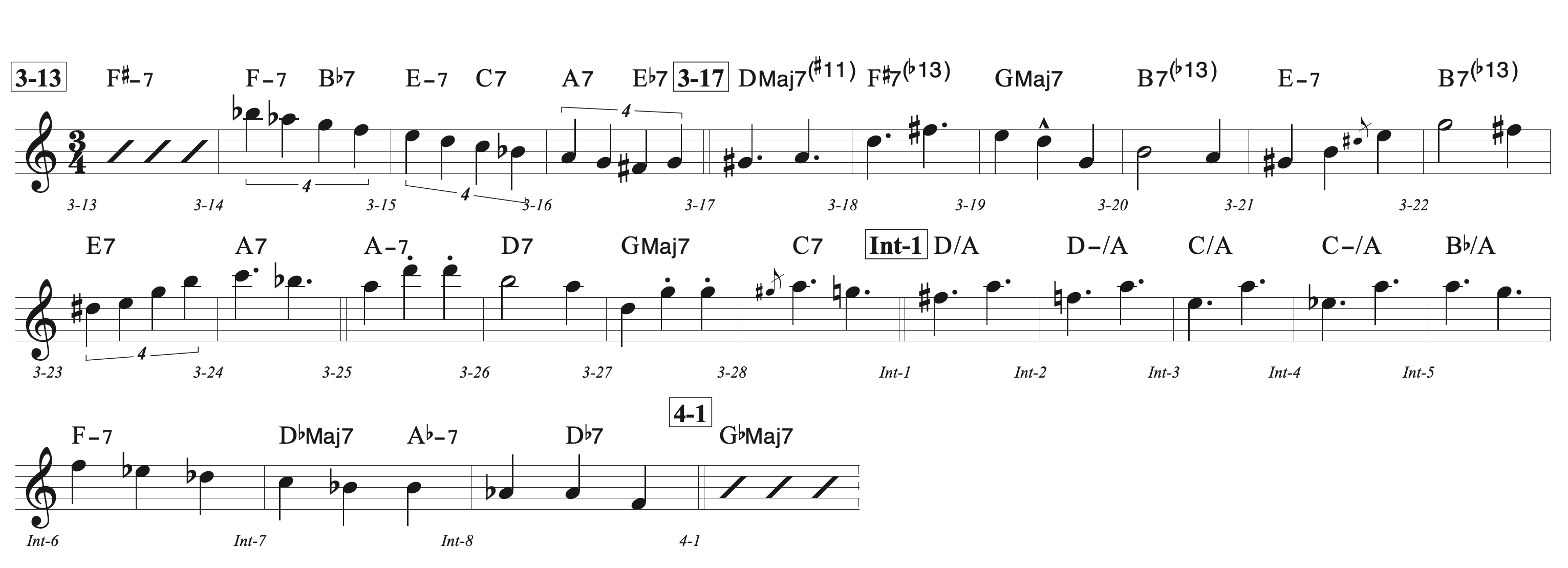

さて、最初の16小節の採譜をご覧頂きたい。小曽根マジックのボイシング満載である。

まずしょっぱな1小節目のコード名、F#ー(♭6) に多少説明がいる。このコードは、本当はこの曲の1度コード、DMaj7だ。だが小曽根さんのボイシングはDMaj7の3度音であるF#をベースに持って来て展開形としているだけでなく、C#とDを半音でぶつけて確実にマイナーのサウンドがするボイシングにしているので、あえてF#ー(♭6) と表記したが、本人はDMaj7の展開形のつもりかも知れない。これに続くコード進行は、ご覧になってわかるようにDメジャーの調に関連するコードは、GMajとA7、それとパッセージの弱拍に登場するE-7くらいしかなく、残りのコードは謎としか言いようがない。だか聴くと実に美しい。筆者が吹いたラインは、わざとこのコードの動きを表すようなラインにしてみた。

そして、この赤矢印で表示した音が、コードスケールにない音だ。だかそれなりの規則がある。まず13小節目のトップノートのAナチュラルは、9小節目から始まったペダルトーンだ。つまり一貫した動きがあればぶつかった音も収まって聴こえる。コルトレーンがやり始めた手法だ。続く14小節目と15小節目、どちらもコードスケールにない音だが、その次の音がコードスケールに存在する音で、ここのパッセージは階段下降でしかも3拍目の弱拍なので邪魔にならない。見ての通りここでも一定の法則で動いている。後半16小節目を見てみよう。

前半のその後半がAペダルであったのに対し、ここからは主調であるDペダルだ。ちなみに前半に見たAペダルは俗にいうドミナントペダルで、不安感を与える効果があるが、ここでのトニック(主調)ペダルは反対に落ち着かせる効果がある。それと、一連のコード名からお分かりのように、前半のような難解なコードの進行でない。これらはまるで作曲されたように、と言った筆者の理由がお分かりになるかも知れない。余談だが、最初の小節には4拍ある。それなのに何の違和感なく聴こえるのが小曽根マジックだ。続いてソロセクションに入る前の間奏だ。ここで驚くべきことが起こる。

コード進行はフラット形のFメジャーに転調しているにも拘らず、メロディーはDメジャーのままだ。つまり調性が2階建構造になる。実は小曽根マジックにこれはかなり多く、この曲では通してそれが多いので筆者の興味がかなりそそられた。また43小節目のAdd2コードにも注目頂きたい。このジャズの匂いプンプンの進行の中でパッとシンプルなコードを入れ、思いっきり開放感を出してまたすぐにジャズ進行に戻るこのやり方を即興でやってしまうその感覚に感嘆する。

このあとソロセクションに入るわけだが、サウンドに全く違和感がないのにコード自体がかなりオリジナルと違っていて、知らないでインプロビゼーションを始めるとえらい火傷をする事になる。採譜したあとどうしても演奏してみたくなった筆者の理由がこれだ。オリジナルと小曽根さんのコード進行の違いを表にしてみる。(1:36)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||

| Original | DMaj7 | F#7(♭13) | GMaj7 | B7(♭13) | E-7 | B7(♭13) | E7 | A7 | |||

| 小曽根真 | DMaj7 | F#7(♭13) | GMaj7(#11) | B7(♭9) | GMaj7 | B7(♭13) | E7 | A7 | |||

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||

| Original | F#-7 | Fdim7 | E-7 | A7 | F#-7 | Fdim7 | E-7 | A7 | |||

| 小曽根真 | F#-7 | E♭Maj7(#11) | E-7 | A7 | F#-7 | E♭Maj6,9 | E-7 | A7 | |||

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||

| Original 1〜8と同じ |

DMaj7 | F#7(♭13) | GMaj7 | B7(♭13) | E-7 | B7(♭13) | E7 | A7 | |||

| 小曽根真 | DMaj7 | F#7(♭13) | GMaj7(#11) | B7(♭9) | A♭-7 | F#7 | GMaj7 | G#dim7 | |||

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||

| Original | A-7 | D7 | GMaj7 | G#dim7 | D/A | E-7 | A7 | DMaj6 | E-7 | A7 | |

| 小曽根真 | A-7 | D7 | GMaj7 | C#-7 | F#7 | BMaj7 | EMaj7 | F#-7 | E-7 | ||

この曲のオリジナルの特徴は10小節目と14小節目のディミニッシュコードだ。実際ディミニッシュコードを教える時にとても便利な曲なのだ。ディミニッシュ・スケールを練習させられた学生は、ここぞとばかりに練習したスケールを披露するが、マイルスをはじめ歴史上の偉大なインプロバイザーたちはそんなディミニッシュコードが露骨に聴こえるような演奏はしない。逆にこの曲は、いかにディミニッシュコードのサウンドをさせないで流れるフレーズを作るかを勉強する格好の材料なのだ。小曽根さんはそれを完璧に変更している。このE♭Majというコードはメロディーが流れていたら不協和音を生むが、インプロビゼーションなのでメロディーは関係ない。つまりオリジナルのコード進行の印象を残すだけで良いのだ。小曽根さんはオリジナルのコード進行の根音の動き、F#-F-Eを下からのアプローチ、F#-D#-Eに変更したのだ。なんて素敵なのだろう。

さて、21小節からの4小節が厄介だ。筆者には分析できないのだ。ただ、最後のG#dim7は続くA-7に解決するためのコードで、全てはそこに向かう流れなのだと思う。そして、最後の28小節目からの動きが素晴らしい。ここはフォームの最後なので冒険ができる部分だ。小曽根さんは一時的にBメジャーに転調し、元のDメジャーに戻るための動きを作っている。それはF#-7→E-7→頭のDMaj7という動きなのだが、Bメジャーから瞬時のこの展開が実に気持ちがいい。

次のコーラス(2:14)に入るとまずDをペダルにした#5からの美しいラインクリシェが始まる。そして9小節目から恐ろしい展開に入る。まずその1小節前、オリジナルのA7の代わりになんとまたしてもフラット系のB♭Maj7に入り、そこからA音をペダルにした大転回が始まる。完璧に瞬間作曲している。こういう展開を自由自在にできるソロピアノを今まで聞いたことがない。筆者もあたかも書かれているように演奏してみた。

ちなみにここで登場するMaj (#5) コードも小曽根さんは多用する。使用コードスケールはLydian #5, #11になる。これは立派に存在するコードスケールだ。ここで詳しくは説明しないが、B♭Maj7(#5) はD7(♭13) の代用コードと考える。このコードを使って17小節目の主調、Dに戻る細工がされている。

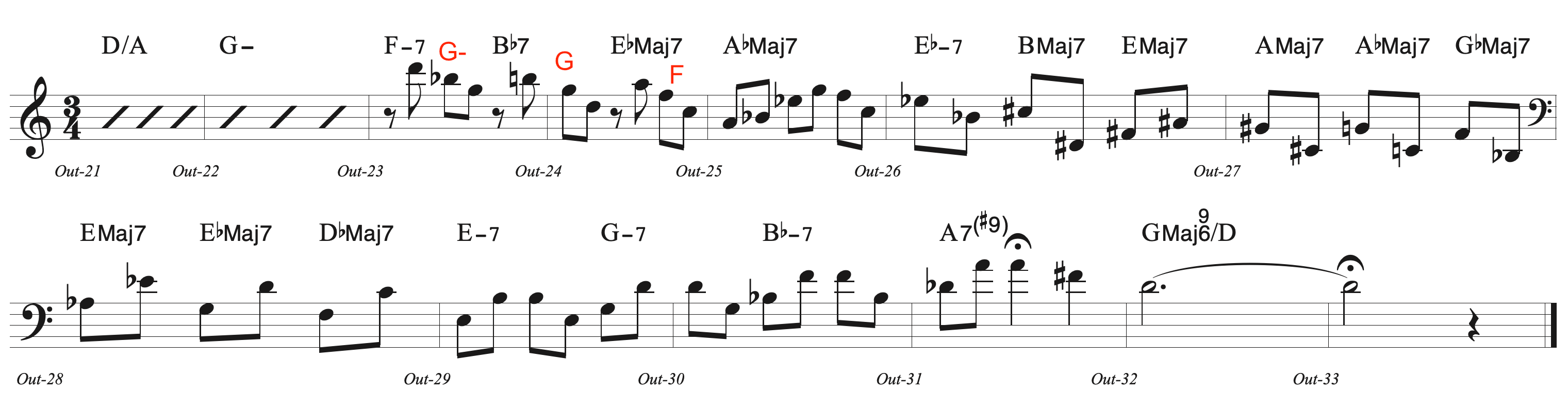

次にソロの3コーラス目の真ん中あたりからまたしても作曲されたような美しいラインが登場する。当然筆者もそれとユニゾンで演奏してみた。

ここで注目したいのは、フォーム最後4小節から8小節のインターリュード(間奏)が入り、なんとG♭メジャーに転調するのである。この転調の仕方が実におしゃれ。インターリュードの最初は例によってA音のペダルで始まるが、実はこれはオリジナルのフォーム最後の進行だ。だがすぐにマイナーに変換し、同じパータンを長2度下げて繰り返す。シャープ系からフラット系ににじり寄るように、だ。美しい。

次のソロ4コーラス目の最後4小節も3コーラス目同様、A音のペダルでインターリュードが始まるが、展開は全く別物で、興奮を沈めてヘッド(テーマ)に戻る細工がしてある。その美しいことったらない。採譜してみた。

注目して頂きたいのは、赤矢印で示した弱拍に入っている音がコードとぶつかる音だ。アルペジオなので、ボイシングと同じように長7度か短9度でぶつかる細工がしてある。シャープ系のコード進行からフラット系に寄り道する傾向と合わせて、この不協和音も定期的に現れるのが小曽根マジックの真髄だと思う。この部分のラインは実に美しい。そして、Int-17の弱拍に現れる2階建ハーモニーだが、採譜するまで2階建になっていると気がつかなかった。それほど自然に流れているのだ。実に不思議だ。

ヘッドアウトはフォームの後半のみで、またしても最後のターンアラウンドの2小節から新しいセクション、アウトロ(イントロの反対)がA音のペダルで始まる。今度はペダル音が気ままに変化したりB♭MajやB♭- コードが挿入され、あたかも蝶が舞うようだ。それが突如Gマイナーコードに入って色の変化を提示したら、2階建ラインが突然現れる。採譜を見て頂きたい。

赤字で示したのが2階、つまりアッパーストラクチャーだ。アッパーストラクチャーというのは使用可能テンションで構築されたトライアッドで、実は決して2階建構造ではないのだが、なぜかここでの小曽根さんの使い方は2階建に聴こえる。なぜだ?このように小曽根マジックには実に多くの分析不可能且つ美しい動きが多いのである。ちなみに、ポリコードとアッパーストラクチャーの違いは、ポリコードが2世帯縦積みのアパートに対し、アッパーストラクチャーは2世代同居家族と考えればわかりやすいかも知れない。

最後にもう一つ小曽根さんとのコラボ動画をご披露したい。これは小曽根さんのオリジナル曲、<Dance On The Beach>という色々な変拍子が不規則に登場する曲で、小曽根ご夫妻がストリーミング中に、これで踊れる人は動画を送るように、というチャレンジがあった。筆者は踊りにはとても自信がないので、演奏して自分のFacebookの壁にポストしたところ、小曽根さんが気付いてくださってお誉め頂いたものだ。お楽しみ頂ければ幸いである。

トレヴァー・ノア, Remote Jam, Streaming, コラボ, ニコラス・ペイトン, Nicholas Payton, ソロピアノ, Coronavirus, コロナ, ザ・デイリー・ショー, The Daily Show, Trevor Noah, Misuzu Kanno, COVID-19, 神野三鈴, Solo Piano, ストリーミング, Makoto Ozone, 小曽根真