ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #115 Chris Cheek <Kino’s Canoe>

この5月23日にChris Cheek(クリス・チーク)の新譜、『Keepers Of The Eastern Door』がリリースされた。チークは80年代終わりから90年代半ばまで筆者がボストンで主催していたA-NO-NE Big Band(阿の音ビッグ・バンド)の主要メンバーで、同時に仲の良い友人だったがバンド解散後音信不通になっていた。久しぶりに彼の演奏を聴いて改めて彼の凄さを再確認した。

筆者がチークと音信不通になっていたのには理由があった。それは筆者の罪悪感からだった。当時のチークは20代前半。セントルイスから来た素朴な印象の、笑顔を絶やさない寡黙な好青年だったが、一旦テナーを吹き始めると信じられないくらいワイルドな演奏をした。すぐに彼をフィーチャーした<Blue Red (蒼赤)>を書いてレパートリーにした。彼のソロの出だしには彼にしか出せないフラジオレットの指使いが指定されているほどで、そこから彼は地の底から湧き出る叫びのようなソロを始めるのだった。譜面にはテナー2のパート名の代わりにチークの名前が表記されており、彼不在の時には演奏しなかった。ちなみにレギュラーのテナー1は筆者のヒーローの一人、George Garzone(ジョージ・ガゾーン)で、そもそもこのビッグ・バンドを始めた理由がガゾーンをフィーチャーすることだった。今回古いビデオを発掘してYouTubeにアップしたのでぜひご覧下さい(この映像ではガゾーンが不在だったのでチークがテナー1)。

この20人編成のビッグ・バンドは1994年に京都1,200年祭に招かれ、ゲストにDavid Liebman(デイヴ・リーブマン)、Mike Stern(マイク・スターン)、タイガー大越などを迎えて関西ツアーを行った。この時チークをフィーチャーした<Blue Red>を演奏しなかったことに罪悪感を覚えた。また、当時チークは他のバンドのツアーでの人間関係にストレスしていたと聞いており、筆者のビッグ・バンドの集合写真でもいつも後ろに隠れていたことから彼がツアーを楽しんでいないのではないかと心配した。ボストンで頻繁に玉突きに行くような仲間であったチークだが、筆者にとっての彼はセンシティブだが自分の意見ははっきり胸に秘めている若者だった。蛇足だが、日本語英語のナイーブ(naive)の英語の意味は「世間知らずのばか者」であって、決して「繊細」の意味はない。「センシティブ」は「感受性の強い」と「繊細」の中間の意だ。センサーの感度が良すぎる時にも使う単語だ、と言えば分かりやすいかもしれない。

彼がNYCに移住してますます疎遠になったが、彼のデビュー・アルバムの『I Wish I Knew (1997)』を聴いてびっくりしてしまった。このアルバムでのチークの演奏は筆者の知っているそれとかなり違っていた。つまり、筆者はチークに彼のやりたいこと以外のことを無理矢理やらせていたのかも知れないと思い始め、ますます罪悪感が増したのだった。ぜひ彼と話したくなり、Zoomを申し込むとすぐに了解してくれた。

30年ぶりの再会である。彼は実によく喋る人となっていて少々驚いたが、筆者の慣れ親しんだチークらしさは健在だった。彼はほとんどソシアルメディアをやっていない。実にチークらしい。まず気になっていた罪悪感からの謝罪をした。<Blue Red>を演奏しなかったこと、チークをフィーチャーしなかったことを詫びると、彼はそんなことを全く覚えていなかった。あのツアーは彼にとっての初めての日本で、しかもリーブマンやガゾーンの演奏から学ぶことに忙しかったし、何より楽しかったと言ってもらえてホッとした。そうだった。チークはEgo(エゴ:発音はイーゴーで、日本語英語の自我という意味ではなく、自己顕示欲、または尊敬されたいという欲望の意)とは全く別次元の人なのだった。他のバンドのツアーでストレスしていた、とこぼしていたから心配したと言ったら、「そんなこというべきじゃなかった」と反対に謝られてしまった。また、『I Wish I Knew (1997)』を聴いた時、チークのやりたい音楽以外のことをやらせていたのかと心配した、と言ったら面白い答えが返って来た。彼はバークリーに来た時共演する仲間や先生たちから吸収するためになんでもやってみたかったのであって、自分のやりたい音楽などの考えはまだなかったのだそうだ。ちなみに、フランス人ベーシスト、Stephane Furic(ステファン・フュリック)がまだバークリー在学中のチークを器用した『Kishinev (1990)』では、チークの当時のワイルドな演奏の片鱗が聴ける。

Chris Cheek(クリス・チーク)

あれだけ一緒に時間を過ごしたのに、彼のことを何も知らなかった。11歳の時にアルト・サックスを始めたそのきっかけを聞いた。誰々の演奏に刺激されたというような答えを期待したが、全く違った。彼の両親は二人とも公立の中学や高校の教師で、父親は音楽を教えていた。元々は軍楽隊でトランペットを吹いていたそうだ。アメリカの公立の学校は貧しく、そこで先生を続けるというのは奉仕に近い。そんな家庭で育ったから自分にEgo(自己顕示欲)が薄いのだろう、と語っていた。父親の影響で音楽をやりたいと思ったのかと思ったら、それも違った。友達と小学校の吹奏楽部に参加して、練習が娯楽だったのだそうだ。ただし、両親はチークのやりたいことをサポートし、望むままに個人レッスンを受けさせてくれた。当時どんな音楽を聴いていたのかと尋ねると、なんとセサミストリートから流れる音楽と答えた。あの番組に出演したStevie Wonder(スティーヴィー・ワンダー)などをはっきりと覚えてるそうだ。

高校に入るとバンド・ディレクター兼ピアニスト、Don Kinnison(ドン・キニソン)に楽典や聴音を毎日みっちり仕込まれるようになる。また、週1日はレコード鑑賞の日で、ジャズやブルースなどを色々聴かされた。チークも筆者同様Lightnin’ Hopkins(ライトニン・ホプキンス)、Muddy Waters(マディ・ウォーターズ)、John Lee Hooker(ジョン・リー・フッカー)などを好んで聴いていたと聞き、嬉しかった。毎週末チークはキニソンのギグに行ってシット・インさせてもらい、その楽しさから初めて自分も演奏家になりたいと思ったそうだ。キニソンの影響でチークはジャズに興味を持ち、高校の裏に住んでいたジャズ・サックスのFred Baugh(フレッド・ボウ)に個人レッスンを受けるようになる。フレッドはチークにLPを持ち帰らせ、コピーさせた。最初のアルバムはCharlie Parker(チャーリー・パーカー)の『Bird Symbols (1961)』だった。週末にトランスクライブし、その後完璧にレコードに合わせて演奏できるよう必死に練習した。当時アルトを吹いていたチークは、バードとCannonball Adderley(キャノンボール・アダレイ)に集中したが、そのうちSonny Rollins(ソニー・ロリンズ)とDexter Gordon(デクスター・ゴードン)に魅せられてテナーに持ち替え、必死にコピーしたそうだ。なるほど、チークのバークリー卒業後の演奏からデクスター・ゴードンの影響が聞こえる。

だが、当時チークにもっとも影響を与えたのは、NYCで活動した後にセントルイスに帰郷して活躍したWillie Akins(ウイリー・エイキンス)だった。彼のギグに行き、シット・インさせてもらって聴衆からの拍手に酔い、また、年長者と演奏して学ぶことの重要さを知った、と語っている。エイキンスは後進の育成でも知られていた。2015年に76歳で亡くなった時にPBS(米公共放送サービス)が放送した特集を見つけたので、ぜひご覧頂きたい。9分程度の短いものだが、彼が若者を育ててジャズの歴史を書き換え続けるという部分にぐっと来た。

エイキンスの演奏からEgo(自己顕示欲)は聞こえず、音楽全体で彼はいつ、どう演奏するかを熟知していた、というコメントがこのPBSの特集の中にあった。チークはこのあたりを深く学んだのだと思う。チークの作品には2テナーが多い。デビュー2作目、『A Girl Named Joe (1997)』ではすでにMark Turner(マーク・ターナー)と2テナーだった。Seamus Blake(シェイマス・ブレイク)とは2テナー双頭バンドで活動し、5枚のアルバムを録音している。もちろんPaul Motian(ポール・モチアン)のthe Electric Bebop Band(エレクトリック・ビバップ・バンド)に1994年から10年間在籍し、Chris Potter(クリス・ポッター)と2テナーのユニットを経験したことにも影響を受けただろう。モチアンは明らかに、テナー・バトルではなくアンサンブルを望んでいた。チークの『A Girl Named Joe』を聴いた時、モチアンのサウンドより洗練されていると思った。また、テナー2本のユニゾン・サウンドがやけに新鮮だった。ちなみに、このアルバムのオープニング・トラック、<Slide>はむちゃくちゃご機嫌なスロー・ブルースで、チークが育ったミシシッピ川が見えてくるようだ。そう、チークの魅力はブルース・リック(ブルース・フレーズ)を多用しないのにブルース満載なことだ。ブルースと言えば、『Blues Cruise (2005)』のアルバム全体もタイトル曲もお気に入りだ。Brad Mehldau(ブラッド・メルドー)に初めてRhodesを弾かせたのは自分だ、とチークは笑っていた。

この『Blues Cruise』にはチークの素晴らしい作曲作品が詰まっている。3トラック目の<Coo>、4トラック目の<Squirrelling>、6トラック目の<Falling>、7トラック目、タイトル曲の<Blues Cruise>、8トラック目の<John Denver>。特に<Falling>には感銘した。チークに彼の作曲について聞いてみると、作曲活動はただの趣味だそうで、自分は彼が尊敬するGuillermo Klein(ギジェルモ・クライン)のようなプロの作曲家ではない。自分が聞きたいメロディーを書いているだけだ、と謙虚に語っていた。

話を少し戻そう。筆者がチークに出会った時、彼のワイルドな演奏スタイルに興奮させられた。だからロリンズとデクスター・ゴードンがアイドルだったとは全く思わなかった。前述したように彼はバークリー入学と同時にそれまでのアイドルのコピーを止め、トラディショナルではない演奏スタイルを吸収して行った。これはつまり、バークリー入学以前に楽器のテクニックはマスターしていたということだ。ピカソが15歳でトラディショナルなスキルを全てマスターしていたことを思い出す。聞いてみると、高校のとき前述の先生たち以外にもクラシックの先生についてテクニックを勉強したのだそうだ。つまり、同時に4人の先生についていたことになる。いくら練習好きと言えど、練習すれば練習するだけテクニックがつくわけではない。そのことについて聞いてみた。彼の祖父はバイオリニスト、父親はトランペッター、弟は管楽器からリズムセクションまでこなすマルチインストゥルメンタリスト。スポーツ選手の子供の運動神経が生まれながら良いように、血筋は関係あると思う、と語っていた。羨ましい。彼の楽器をコントロールするスキルは半端ない。アルト・サックスに聞こえるような澄んだ音色まで出す。彼の演奏のすごいところは、これだけテクニックがありながら速弾きなどで見せびらかす演奏を決してしないことだ。

『Keepers Of The Eastern Door』

まず、ジャケットの写真に惹かれる。湖上に浮かぶインディアンが写っているセピア調の古そうな写真だ。アルバム制作経緯を聞いてみた。フランス人テナー奏者であり、Analog Tone Factory(アナログ・トーン・ファクトリー)レーベルを主催するJerome Sabbagh(ジェローム・サバー)が、Bill Frisell(ビル・フリゼール)を入れてアルバムを作らないかとチークに持ちかけて来た。このレーベルの特徴は、½ インチのアナログテープに2チャンネル・ステレオで一発録りするのだそうだ。昨年チークはバーモント州のLake Champlain(シャンプレーン湖)を旅行し、インディアンの文化史跡巡りをした。それがきっかけで新しいアルバムのアイデアが生まれ、それをプロジェクトにすることでレーベルと合意したのだそうだ。このアルバムのタイトルである「Keepers Of The Eastern Door(東の門を守る者たち)」とは、カナダからペンシルバニア州までの北東アメリカ大陸を統治していたモホーク族(Mohawk)の別称で、アメリカ原住民の文化を守る役目を担った人々であった。

ことの始まりはパンデミック中にセントルイスに帰郷し、セントルイス美術館を訪れた時に見た1枚の写真だった。それはこのアルバムの裏面に使用されている、Edward S. Curtis(エドワード・カーティス)の作品、<The Canyon de Chelly (キャニオン・デ・シェイのナバホ族の騎手たち) (1904)>だ。ジャケット前面は同カーティスの<Kutenai Duck Hunter (クテナイの鴨狩り) (1910)>が使用されている。カーティスはインディアンの文化を記録する写真家だったそうだ。セントルイスと言えば、ブルースや西部開拓の記念碑であるゲートウェイ・アーチしか知らなかったが、今回チークのおかげで豊かなインディアンの歴史を学んだ。セントルイスはミシシッピ川とミズーリ川が合流する地点で、ミズーリ族とオサージ族の文化が栄えた。チークは子供の頃から彼らの文化に魅せられた。インディアン最大の人口を記録した地であるカホキア墳丘群州立史跡(Cahokia Mounds State Historic Site)や、モンクス・マウンド(Monks Mound)などに連れて行ってもらうのが好きだったと懐古する。また、John Neihardt(J.G. ナイハルト)著、『Black Elk Speaks (ブラック・エルクは語る : スー族聖者の生涯) (1932)』で読んだ、「地球は人間のものではない。人間が地球のものだ」という言葉に深く感銘したと言う。現在のアメリカの白人至上主義の悪化と、企業が現政権をコントロールして次々と自然保護法を撤廃させていることに対する自分なりの抵抗をこのアルバムで表したかったと語ってくれた。この楽曲解説を毎号読んで下さっている読者は、いかに多くのアーティストがこの全く同じメッセージを自分の音楽に込めているかにお気づきと思う。

セントルイス美術館に展示されているこの<Canyon de Chelly (キャニオン・デ・シェイのナバホ族の騎手たち) (1904)>は、他の意味でもチークの興味を引いた。この美術館はこの写真が撮影された1904年に設立された。美術館はこの1枚をフィーチャーしてインディアンの文化に敬意を払っている、と理解できる。関係はないかも知れないが、この1904年はセントルイスで万博が開催された年であることも筆者の興味を引いた。そう、前回、本誌No. 325、楽曲解説#114でご紹介したOta Benga(オタ・ベンガ)に関する人種問題だ。

さて、このアルバムの録音メンバーの選択が興味深い。チークとフリゼールはモチアンの元で共演し、ジャズ・イディオムより自然に溢れ出るメロディーを大切にするというアイデアを共有している二人だ。ベースのTony Scherr(トニー・シェア、日本ではシェール)もドラムのRudy Royston(ルーディ・ロイストン、日本ではルディ)もフリゼールとの共演歴は長いが、筆者の知る限りトニーとロイストンは一緒に演奏していないと思う。今回知ったのだが、トニーはあちらこちらのヒット・アルバムに起用されているファースト・コール・セッション・プレイヤーだというだけではなく、ロックの世界でもギターと歌で活躍しているらしい。チークが彼らを選んだその理由は、強い信頼感で演奏できる設定と判断したからだ、と語っていた。

それぞれのトラックに対するチーク本人のコメントをご紹介する。

1<Kino’s Canoe>

ご想像の通りこの「キノのカヌー」はジャケット写真のカヌーのことだ。今回はこの曲を楽曲解説に取り上げたので、詳しくは後述する。

2<Smoke Rings>

この曲は30年代に流行ったポピュラーソングで、The Milles Brothers(ミルス・ブラザーズ)が歌ったものがもっとも有名だろうが、チークは子供の頃聞いたHenry Mancini(ヘンリー・マンシーニ)の演奏が耳に残っているのだそうだ。歌詞は「せっかく作ったタバコの煙の輪が消えてしまった」というような内容で、インディアンが伝達に使用する発煙信号と消えゆくインディアン文化を象徴したかったそうだ。

3<O Sacrum Convivium!>

筆者も大好きなフランスの現代作曲家、Olivier Messiaen(オリヴィエ・メシアン)の作曲作品だ。歌詞は中世からある聖歌で、メシアンが1937年に合唱曲として発表した。このラテン語のタイトルの邦題は<おお、聖なる饗宴よ>だ。チークの『A Girl Named Joe (1997)』に素晴らしいギター演奏を提供したBen Monder(ベン・モンダー)も『Day After Day (2019)』でこの曲を演奏しているのが興味深い。チークはこの曲を「自然との共存」と説明してくれた。

4<On A Clear Day>

1965年のヒット・ミュージカルのタイトル曲だ。1970年に映画化されBarbra Streisand(バーブラ・ストライサンド)が歌ったものが大ヒットしたが、Sarah Vaughan(サラ・ヴォーン)が1965年に歌ったバージョンがチークの耳から離れなかったそうだ。蛇足だが、今回チークとグルーヴやドライブのことを雑談していた時、サラ・ヴォーンは歌でバンドをドライブさせる力がある、と教えてくれた。色々聴き直さなくては。この曲を取り上げた経緯のチークの説明が興味深かった。この曲の歌詞の意味は、「天気が良いのだから見渡してごらん。色々なものが見えるだろう。」といった内容で、チークがジャケット裏面に使った写真から受けた印象である巨大な自然との共存を感じたのだそうだ。このスタンダード曲のチークのアレンジがまたおしゃれだ。ジャズ・ロックとジャズ・ファンクの中間のような、ひょうひょうとしたグルーヴでバックビートも2拍目だけだ。ロイストンはこういうタイトではないジャズ系バックビートが実にうまく、現フリゼール・トリオでもこういうグルーヴを楽しませてくれている。

5<Lost is My Quiet>

イギリスのバロック作曲家、Henry Purcell(ヘンリー・パーセル)が1698年に書いた女性二声の曲だ。原題は『Lost is my quiet for ever』。チークがこの「私は全てを失った。」という歌詞の曲を選択した理由は意外にもかなりヘビーだった。最後の一節、「My love is unmov’d as her hate.(私の愛は彼女の憎しみのように動じない)」にチークの想いがこもっている。つまり、どんなに憎まれても憎み返さない、というメッセージだ。日本でどうして現在のアメリカの状態が正しく報道されないのか不思議でしようがないが、我々非白人にとっては恐怖政治だ。永住権を持っていても担当官の気分で剥奪される世の中になってしまった。政権の支持率も20%台と史上最悪なので、国民は支持していない。現政権を支持しない者を弾圧し、恐怖と憎しみばかりが募る現状に対し、チークは「彼らのレベルに自分を下げない」と宣言しているのだ。

6<From Me To You>

ビートルズのヒット・ソングだ。この曲の歌詞は「きみのためならなんでもするよ」といった内容で、チークはこの曲を使って白人が壊したインディアンの文化に対する謝罪と、現在の憎み合う世情に対する抗議の意を込めているのだそうだ。実にチークらしいと思った。彼はピュアな心の持ち主で、素晴らしい家庭環境に育ったのだと簡単に想像できる。

7<Keepers of the Eastern Door>

タイトル曲だ。ジャケット写真は北アメリカ大陸中西部のナバホ族やクテナイ族なので、このタイトルのモホーク族との関連性はないが、このアルバムは彼らの自然と共存する文化に捧げた讃歌と、消えつつある彼らの文化の存続の願いなどを表明したかったから「東の門を守る者たち」なのだそうだ。また、この不安な独裁的政治下で音楽仲間たちに頑張ろうと呼びかけたかった、と語っている。つまり、我々には守らなくてはならないものがある、というメッセージだ。

8<Go On, Dear>

このタイトルを見た時グッと来た。これは母親が子供に「さあ、頑張って行ってらっしゃい」という呼びかけだ。なのだが、チークはジャズのスタンダードから借用したと言っていたので、これは多分<All of Me>にある一節、「How can I go on, dear, without you?」だ。「きみなしでは生きていけない」と嘆いても去る者は去る。つまり「真」と思っていてもそれが取り上げられる覚悟は必要だ。「(自然から)与えられたものは(自然に)返さなくてはならない。だが、どうやって返上する勇気を持てばいいのだろう。」という想いを込めた、とチークは語っていた。彼はさらに、メシアンの「移調の限られた旋法」を使用したと言う。作曲は趣味だと言っていた割には思いっきり勉強しているではないか。相変わらず謙虚な人だ。

<Kino’s Canoe>

筆者がなぜこんなにこのトラックを気に入ってるかと言えば、全員の演奏がもうご機嫌でご機嫌で。チークは「ブレッカーの解く7割の力での演奏」どころか、6割の力で余裕のスイング感を最高に楽しませてくれる。彼のビハインド・ザ・ビートが実に気持ち良い。フリゼールのアルペジオを利用したカウンター・ポイントは相変わらず素晴らしいし、なんと言ってもトニーのCharlie Haden(チャーリー・ヘイデン)を彷彿させるベース・ラインのドライブ感が気持ちいい。ロイストンのジャズ・ロック風のグルーヴも最高だ。このトラックには彼の短いドラムソロも含まれているが、これがまたよだれが出るほど素晴らしい。

このタイトルは、John Steinbeck(ジョン・スタインベック)が1947年に出版した『The Perl (真珠)』に登場する、主人公のキノが真珠漁に使うカヌーのことを指し、ジャケット写真を投影しているのだそうだ。知らない小説だったので簡単に調べてみた。貧しいキノはある日巨大な真珠を捕獲し、貧乏生活から抜けられると信じる。だが実際は欲望に惑わされ、騙し合いや暴力沙汰を経て自分を見失ってしまう、という悲しい話らしい。この小説に登場するカヌーは、彼らの自然と共存する文化を象徴したものとされている。チークは興味深いコメントをしていた。この小説の主人公の自分を見失った姿に対し、ジャケット写真のカヌーは水面に映され、自分を客観的に見つめるという教訓を感じられるかも知れない、と。また、鏡のように逆に映っていることから、物事の二面性も示唆していると語っている。

その鏡のように映る、という部分を表現するために、この曲では作曲法でいうところのミラー・テクニックを使用している。日本ではなんと言うのか調べたのだが、実際の使用例が同じではないことに少々驚いた。カノンのミラー手法は同じだが、日本では「反行」や「逆行」などもミラーに含まれているようだ。こちらではそれらを「Retrograde」としてミラーとは別扱いにする。また、こちらではハーモニーの操作も含まれる。例えば展開形はもとより、前後関係でハーモニーの位置自体を反転させる。

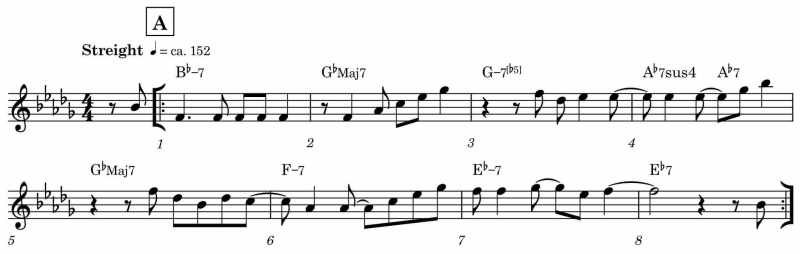

だが、なんと言ってもこの曲のメロディーは、聞いた途端に「実にチークらしい」と思ってしまった。なぜそう思ったのだろう。同音の連打だろうか。それとも奇抜なメロディーの跳躍かも知れない。まずは最初の8小節を採譜してみた。

B♭マイナーの曲だ。フォームは【A】【A】【B】【A】と単純な32小節のスタンダード・フォームだが、メロディやコード進行は奇をてらっていない反面なかなか普通ではない。ご覧のようにF音が軸になっている。2小節目のモチーフが4小節目、6小節目と継承されて行って8小節目で1オクターブ上のF音に到達する。学校で習う起承転結フォームに反し、「承」の部分で「起」を継承せずに全体で一番高い音程を使用し、「転」ではクライマックスではなく「起」の再現だ。敢えて言えば、これはコール・アンド・レスポンスだ。但し、「結」の部分だけはこの8小節フレーズを終結させている。この、奇抜ではないが普通じゃない部分がチークなのだと思う。コード進行はB♭マイナーの曲として順当だが、3小節目に登場するG音を含むコードは耳を引く。一時的にB♭AeorianからB♭Dorianにジャンプしたモーダル・インターチェンジだ。ベース音が半音上行形なので実に自然に聞こえると同時におしゃれ感満載だ。もうひとつ素敵なのが最後のE♭7だ。ここでは和声的機能はないが、4度マイナーコードであるE♭−7を2小節続けるより、ドミナント・コードのトライトーンから発生するサウンドが最初のB♭−7に戻りやすい印象を醸し出す。

次に【B】の部分を見てみよう。G#マイナーに転調だ。もちろん書いたチーク本人はG#マイナーではなくA♭マイナー(異名同音)のつもりで書いたのかも知れない。またはその関係調であるF♭Lydianに転調したとも考えられる。だが、敢えてG#マイナーとして採譜したのは、筆者にはそう聞こえるからだ。鍵盤楽器のように調律された楽器と違って、サックスやギターやベース奏者は微妙なイントネーション(音程)のコントロールができる。#系を演奏しているのか♭系を演奏しているのか、演奏者の概念が聴衆に伝わる可能性はあるのだ。

♭5つから#5つへの移調はかなりのジャンプという印象を受けるかも知れないが、実はご近所だ。George Russell(ジョージ・ラッセル)のリディアン・クロマティック概念でいうところの、内向2ステップなので全く違和感がない、が(詳しくは本誌No. 234。楽曲解説#23をご覧ください)、チークの普通でないところは、この部分で外向ではなく内向にしているというところだ。【B】は全体像に対する起承転結の「転」なので、普通なら外向にして上昇感を出す。チークは反対に、まるで間奏のような8小節を挿入した。この8小節もコールアンド・レスポンスフォームで、なぜかやけに新鮮だ。チーク恐るべし。ぜひお楽しみ頂きたい。

ギジェルモ・クライン, Chris Cheek, A-NO-NE Big Band, 阿の音ビッグ・バンド, セントルイス, Stephane Furic, ステファン・フュリック, Willie Akins, ウイリー・エイキンス, Seamus Blake, シェイマス・ブレイク, the Electric Bebop Band, エレクトリック・ビバップ・バンド, Guillermo Klein, ジョン・スタインベック, Jerome Sabbagh, ジェローム・サバー, モホーク族, Mohawk, Edward S. Curtis, エドワード・カーティス, John Neihardt, J.G. ナイハルト, トニー・シェア, トニー・シェール, ルーディ・ロイストン, Olivier Messiaenオリヴィエ・メシアン, John Steinbeck, Mark Turner, チャーリー・パーカー, ソニー・ロリンズ, ブラッド・メルドー, ポール・モチアン, Paul Motian, クリス・チーク, ビル・フリゼール, Bill Frisell, Rudy Royston, ルディ・ロイストン, Ben Monder, ベン・モンダー, マーク・ターナー, Chris Potter, Cannonball Adderley, キャノンボール・アダレイ, デクスター・ゴードン, クリス・ポッター, ヘンリー・パーセル, Henry Purcell, Tony Scherr, Brad Mehldau, Sonny Rollins, Charlie Parker, Dexter Gordon