ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #106 Jamie Baum <An Old Story>

この4月5日にJamie Baum(ジェイミー・バウム)セプテットの新譜、『What Times Are These』が発表された。グルーヴ好きの筆者はジャズ・チェンバー音楽をあまり聴かないので、ジェイミーのセプテットの以前の作品をほとんど聴いていなかったのだが、今回はこのタイトルに惹かれた。これはAdrienne Rich(アドリエンヌ・リッチ)の詩、『What Kinds of Times Are These (2015)』を題材にしており、なぜ今このテーマか、が一目瞭然だからだ。このアルバムを覗いてみると、ジェイミーにとって初の試みである詩を主体にしたアルバムになっていて、ますます興味をそそられた。

最初にこのアルバムで取り上げられている詩を簡単にご紹介したい。

- 2トラック目にまずMargie Piercy(マージ・ピアシー)の『To be of use (1973)』から詩のコレクションが始まる。自分の可能性を最大限に発揮して社会に貢献する必要性を喚起している。朗読しているのはジェイミー本人だ。このアルバムの意図がはっきりわかる。

- 3トラック目が今回取り上げたTracy K. Smith(トレーシー・K・スミス)の『An Old Story (2018)』で、この作品は彼女のピューリッツァー賞受賞作品である『Life on Mars』に含まれていた。色々あちらこちら読み漁ってみたが、どうも多様な解釈があるようだ。遠い記憶や忘れてはならない(黒人の)歴史など、過去と現在の関係に対し言葉によって醸し出すイメージを巧みに用いて語っているらしい。

- 4トラック目はタイトル曲と同じアドリエンヌ・リッチの作品、『In Those Years (2016)』だ。タイトル曲の一つ前に置かれ、語り手自身の成長過程を語っている。

- そして5トラック目にこのアルバムのタイトル曲が登場する。アドリエンヌ・リッチの『What Kinds of Times Are These (2015)』が政治的や社会的な不安を語り、それに対峙しての行動を喚起している。

- 6トラック目では趣向が変わり、Kokayi(コケイィ)が書き下ろしたラップがイントロとして置かれ、Lucille Clifton(ルシール・クリフトン)の『sorrow song (1988)』が登場する。この詩は子供を亡くした黒人女性の苦悩を描いているのだが、一人称は子供側で、「(原爆の)長崎の子供の目に映ったもの、ベトナムの子供の目に映ったもの」などという描写も含まれている。

- 7トラック目はNaomi Shihab Nye(ネオミ・シーハブ・ナイ)の『My Grandmother in the Stars (2002)』。この詩は、星になったおばあちゃんとスピリチュアルに繋がり続ける様を描いている。ネオミはパレスチナ系アメリカ人で、ユダヤ人系アメリカ人であるジェイミーがこれを取り上げた意味を察することができる。

- 8トラック目は再びマージ・ピアシー作品で、『I am wrestling with despair (2017)』だ。この詩は強烈な絶望感に対峙する壮絶な戦いを描いている。

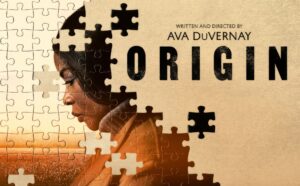

ご覧のように取り上げられたのは全て女性のフェミニスト(女性人権運動家)詩人たちの作品だ。話は逸れるが、昨年2023年に有望な若手女性映画監督であるAva DuVernay(エイヴァ・デュヴァーネイ)が『Origin』を発表した。黒人の奴隷制の歴史をドキュメンタリー風に描いた作品で、問題作として話題になった。しかしここで強く描かれたのは、根強い白人主義と現在のネオナチの台頭に対する警告であった。エイヴァ本人がインタビューで、現在のアメリカはトランプ大統領の再選を恐れており、今自分がこの作品を作る必要があった、と語っていた。アーティストたちはその警告を発し続けている。筆者の以前の楽曲解説でもこのメッセージを何回か取り上げた。例えばDonny McCaslin(ドニー・マッキャスリン)の『I Want More』や、Charles Lloyd(チャールズ・ロイド)の『Tone Poem』だったし、また、Taylor Swift(テイラー・スウィフト)も警告を発し続けている。そのほかにも政治背景の影響が強いAretha Franklin(アレサ・フランクリン)の<Respect>でも言及したので、是非ご覧頂きたい。アメリカの政治観は一歩間違えるとカルトになるので安易な発言を控える筆者だが、トランプに対する危機感は共有する。白人至上主義、様々な差別の容認、暴力行為の容認、中傷誹謗、温暖化の否定、億万長者に対する減税、最高裁を配下に収める等モラルのかけらもないばかりか、有罪判決を受けた犯罪者が大統領に立候補し、それを最高裁に容認させるだけの力を持つことと、嘘の発言を信じさせる彼のカリスマ性に恐怖を覚える。バイデン大統領が選挙活動の停止を余儀なくさせられた6月27日のトランプとの政治討論で、トランプ配下にあるFoxニュース以外全てのニュース機関がトランプの発言は100%事実に反すると報道したにも拘わらず、それをその場で指摘しなかったバイデン大統領の方が批難を浴びた。また、トランプの支持者は本気でトランプの嘘を信じている。自分に対する批判報道は全てニュース機関の虚偽だと言い続けるトランプの言葉を信じており、事実の確認をしない。つまり、カルトだ。

ジェイミーが選んだ詩のリストは現在のアメリカの不安を表している。例えば50年前の1973年に法律化された女性の権利を守る「Roe v. Wade法案」をトランプは無効にし、女性の権利が後戻りして行くことに危惧している。ライナー・ノーツでは、読めば一目瞭然だから敢えて詩の説明はしないとジェイミーは書いているが、プレス・リリースでは「(異常な力を持つ)現在の政治家たちに対する恐怖感と暴力事件が悪化していく今のこの世の中に対する危惧を表現した」と書いていた。

Jamie Baum(ジェイミー・バウム)

前回同業者のことは書きにくいのでフルート奏者は避けていると書いたが、今回は作曲家としてのジェイミーに焦点を当てることにする。同業者なのでお互い知ってはいたが、必要な時に連絡を取る程度だった。実はパンデミック中の2021年にジェイミーはアーティスト・グラント(助成金)を得てニュー・ハンプシャー州マクドウェルの森林の中のキャビンに籠って作曲活動をしていたその時、Macサポートを頼まれて何度かZoomやリモートアクセスで助けたことがある。そこで彼女が作曲していたのがこのアルバムの収録曲の数々だったそうだ。彼女のことを良く知らなかったのでZoom面会を求めたのだが、現在彼女はツアー中で何日間もすれ違いが続き残念ながら実現しなかった。限られたメールでのやりとりに頼ることにする。この連続のすれ違いのためこの記事を書き始めるのが大幅に遅れ、時間が足りなくなってしまったのが残念だ。

彼女が生まれ育ったのはボストンとNYCの中間にあるコネチカット州ブリッジポートで、筆者のニューイングランド音楽院の先輩に当たるのだが、筆者がボストンに来た頃には彼女はNYCに引っ越した後だった。母親はジュリアードで勉強したピアニスト兼トロンボーン奏者兼歌手で、その影響から3歳からピアノを始めた。高校生になってからフルートを始めた。その理由が面白い。手軽に持ち運べる楽器を望んだこと、フルートならどんな音楽のスタイルにも使えそうだったこと、それとフルートは女の子がやる楽器という印象が強かったことだそうだ。フルートに魅せられて始めたのではないところが筆者と同じだ。作曲に関しては、子供の頃からピアノを弾きながら適当に曲を作るのが好きだったそうだ。

小さい頃から両親がたくさんのクラシックやジャズのコンサートに連れて行ってくれた。印象に残っていたのはマイルス、コルトレーン、フルートではEric Dolhpy(エリック・ドルフィー)とHubert Laws(ヒューバート・ロウズ)だったそうだ。ジェイミーの演奏からロウズの影響がはっきり聞こえる。作曲で影響を受けたのはという問いに、Bach(バッハ)、Stravinsky(ストラヴィンスキー)、Kenny Wheeler(ケニー・ウィラー、日本ではホイーラー)、George Russell(ジョージ・ラッセル)、Richie Beirach(リッチー・バイラーク)という答えが返って来た。

『What Times Are These』

このアルバムを通して聴いて真っ先に惹かれたのが、歌詞に対するメロディーのすごさだ。特に女性歌手2人、Aubrey Johnson(オーブリー・ジョンソン、トラック3、6、9)とSara Serpa(サラ・セルパ、トラック5、7、8)の超人的な技術でジェイミーの書いたとんでもないメロディーを歌い上げている。顎落ち状態だった。ちなみにオーブリーはLyle Mays(ライル・メイズ)の姪らしい。セルパはポルトガル人だ。4トラック目でフィーチャーされているドイツ人歌手、Theo Bleckmann(シオ・ブレックマン)も半端ない。この曲も楽曲解説に取り上げようか迷ったほど素晴らしい曲だ。アルバム挿入のブックレットのゲストのページをご紹介しよう。大活躍の小川慶太氏もトラック1、3、10でフィーチャーされている。

しかし、このアルバムで最もキャッチーなトラックは、6トラック目の<sorrow song>だろう。コケイィがラップの合間に入れるコーラスの8小節フレーズが、そのメロディーのシンプルさに対する奇抜なコードヴォイシングで強く印象に残る。このトップ音を2度でぶつけるヴォイシングはこのアルバムを通してテーマとなっているようだ。

この曲ではジェイミーも1分20秒に及ぶソロをとっている。オクターバー・エフェクト・ペダルの使用で、ヒューバート・ロウズを思わせる。このキャッチーなトラックに対し、残りの9トラックは(フリーインプロビゼーションの2トラック目の<To be of use>を除き)かなり巧妙に書き込まれた作曲作品郡で、前述のように歌のメロディーの難易度が半端ではない。筆者のお気に入りの作曲家、Alban Berg(アルバン・ベルク)に『Woyzeck(ヴォイツェック)』という1925年に初演された十二音技法の歌劇がある。無調性なのに美しいメロディなのだが、音程の跳躍の難易度が半端なく、完璧に譜面通りに歌唱することが非常に難しい。ジェイミー作品はそこまで複雑ではないが、他の楽器とのユニゾンなどがあるので歌手の完璧な音程が要求されている。セルパが歌っている8トラック目の<I am wrestling with despair>の最初8小節を採譜した。よくこんな音程を完璧に歌えるものだ、と感嘆する。

<An Old Story>

Ricky Rodriguez(リッキー・ロドリゲス)の美しい5弦ベースソロで始まるこの曲を楽曲解説に選んだ理由は、このアルバムのコンセプトとなっているジェイミーの作曲技法の集約という印象を受けたからだ。但し、このアンサンブルの過去のアルバムを聴く時間がなく、ジェイミーの作曲のスタイルを理解しているとは言えないことをご了承頂きたい。まず、詩の解説をもう少し掘り下げてみたい、とは言ったものの、全体がかなり抽象的であり、また詩を読み慣れてない筆者の理解力に限界がある。意訳を試みた。

欲望、衝動、憎しみなどが集まって壮大な風となって押し寄せることに気付かされた。

我々の中の最悪な部分が支配し始める。

長い歳月の中で我々を存続させてくれていたものの小ささに気が付く。

大きくて古いものが目覚めた(注:大きな古い木?)。

そして私たちの歌声が空模様を変えた。

いなくなったと思っていた動物たちが木から降りて来、自分たちはあるべき姿を思い出して涙にむせんだ。

ベースソロのイントロが終わるとロドリゲスがベースラインでグルーヴを始める。ここで、えっ?となる。フレージングは5拍子のバックビートなのに、どう聴いても1小節置きに最後の1ビートで16分音符ひとつ足りない。採譜した。

ジェイミーに聞いたところによると、このベースラインはTerence Blanchard(テレンス・ブランチャード)のピアニストだったAaron Parks(アーロン・パークス)の<Professor Strangeweather>という曲のベースラインで、本人の了解を得てこの曲に使ったそうだ。興味ある方は是非こちらのYouTube動画と聴き比べて頂きたい。これがむちゃくちゃカッコいいが、明らかにジェイミーの使い方に違いがあることがお分かりになると思う。

このDのオスティナートのベースラインはモーダルなDマイナーだが、G♭が登場する拍で一瞬Dドミナントを想定させ、実に不思議なサウンドを出す。それにしても、この16分音符ひとつ足りないパターンでよくこれだけグルーヴ出来ると感心する。元々5拍子のバックビートとは1拍字余りの部分を合いの手に使うのだが、1回置きにその字余り部分から4分の1ビート削除して不安感を思いっきり煽っているのだ。なんと巧妙であろう。

グルーヴがヴァンプし始めたところで詩の朗読が始まる。語り手は、なんとトランペット担当のJonathan Finlayson(ジョナサン・フィンレイソン)で、なかなか味がある。彼のことは本誌No. 286、楽曲解説#75のスティーブ・コールマンで取り上げたので、是非参照頂きたい。ジョナサンが1ヴァース語り終えたところでオーブリー・ジョンソンが同じヴァースをメロディーで歌い始める。これがまたさらにややこしいのだが、ベースラインと不思議な関係を保って進行して行く。採譜をご覧頂きたい。

2段目2小節に見られる跳躍をこなすオーブリーはセルパ同様超絶技巧だ。この過激に難しいメロディーの難易度が上昇して1ヴァース目を終え、ジョナサンのトランペット・ソロを挟んで2ヴァース目に移る。1ヴァース目同様ジョナサンが朗読し、オーブリーが同じヴァースをメロディーで歌う。そして、最後の「いなくなったと思っていた動物たちが木から降りてくる」という箇所に入ったとたんにモノ・トーンになる。喜びを表すのかと思ったら、その反対なのだ。音程はB音に留まり、呟くように5回繰り返す。リズムが少しずつ変化してじわじわと盛り上げる。この発展の仕方に感嘆した。シンセサイザーがクラスターで入るタイミングも実に興味深いので、合わせて採譜してみた。

この後8分の7拍子に変化し、不安なグルーヴではなくなる。あまりにも自然な移行なので、うっかりすると気がつかないかもしれない。実際はかなり手の込んだ移行で、今回時間がなくて細かく採譜できなかったのが残念だ。この7拍子のグルーヴで曲のコーラス部分に入る。これがキャッチーで、ここまでの複雑さから生まれた不安感を一挙に解放する。実によく出来た曲だ。採譜した。

もっと色々掘り下げて書いてみたかったが今回は時間がない。この曲の素晴らしさが少しでも伝わると幸いだ。