ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #66 Charles Lloyd <Anthem>

Charles Lloyd(チャールズ・ロイド)の『Tone Poem』が3月12日にリリースされた。このアルバムは筆者の彼の印象を全く覆すものだった。もちろん筆者も人並みに彼の1966年作品、『Forest Flower』は好きだったが、それ以外はあまり聴いていなかった。そんな中このアルバムを入手したのは、本誌前号No. 276に掲載されたインタビューに興味を惹かれたからと、このアルバムにはレナード・コーエンの1992年に発表になった問題作、<Anthem>のカバーが収録されていたからだ。しかも、ゲスト歌手抜きで、だ。

残念なことに、筆者にはロイドに対する良くない印象があった。それは、マイルスがロイドの音楽を良く言わなかったことであったり、マイルスがKeith Jarrett(キース・ジャレット)とJack DeJohnette(ジャック・ディジョネット)をロイドから横取りしたことであったり、また、ロイドはコルトレーン(奏法ではなく)フレーズを多用することであったり、筆者が求めるビート感のある音楽をあまり演奏しないことであったりだった。だが、このアルバムを聴いて、まず驚いたのは、彼の奏法が全く以前と違っていたことだった。80過ぎて超越したかのような音色とフレージングにまず吸い寄せられた。もうひとつは、この彼のバンド、「The Marvels」のサウンドのすごさだ。

筆者はドラムのEric Harland(エリック・ハーランド)の大ファンだ。彼のビート感は、筆者が注目し続けるChris “Daddy” Dave(クリス・ダディ・デイヴ)やJustin Tyson(ジャスティン・タイソン)やNate Smith(ネイト・スミス)とはタイプは違うが、スネアとキックの位置が実に気持ちいいドラマーだ。スイングだろうがバックビートだろうが、常にビハインド・ザ・ビートギリギリのところでクリスピーな(カリッとした)グルーヴを楽しませてくれる。筆者にとってハーランドは、Max Roach(マックス・ローチ)並みにソロドラムで次々と曲を作り上げられる数少ないドラマーで、ロイドもハーランドにそういう才能を求めていたようだ。ハーランドがロイドに起用されたのは2005年作品、『Jumping the Creek』からと思われる。ベースのRobert Hurst(ロバート・ハースト)のオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするタイム感と共に、ハーランドはご機嫌なスイング感を楽しませてくれるものの、このアルバムはベース抜きの曲もルバートの曲も多く、せっかくこのリズムセクションで、と消化不良の感は拭えなかった。その後2008年作品の『Rabo de Nube』からベーシスト、Reuben Rogers(リューベン・ロジャース)とのコンビがロイドのリズムセクションとして成立し現在に至るのだが、ロジャースはゴスペル系のベーシストなので、筆者が好むオン・トップ・オブ・ザ・ビートでドライブするジャズのビートを提供するタイプではなかった。

今回『Tone Poem』を聴いて、ロイドの音楽が全く変化していたことに驚き、慌てて「Charles Lloyd & The Marvels」の他の2作品を聴いた。『I Long to See You』(2016)と『Vanished Gardens』(2018)だ。このバンドのサウンドは、ともかくすごい。バックビートの曲ではハーランドとロジャースのビート感がピカイチだし、言わずと知れたBill Frisell(ビル・フリゼール)のサウンドは唯一無二で、また、ロイドの音楽との相性も完璧だ。それに加えてGreg Leisz(グレッグ・レイズ)の起用だ。レイズはセッション・ギタリストだが、このバンドではペダル・スチールとドブロを担当し、フリゼールと新鮮なサウンドを構築する。レイズはEric Clapton(エリック・クラプトン)やJackson Browne(ジャクソン・ブラウン)などのサポートミュージシャンとして活躍しているらしいが、フリゼールがこちらの世界に誘い入れたようである。二人のコラボ作品も数多くある。相変わらず恐るべしフリゼール。

話は逸れるが、筆者はアメリカ移住早々フリゼールの演奏を2メートルの位置で見た。1987年、ケンブリッジにあった1369という小さいジャズクラブだった。Paul Motian(ポール・モチアン)のトリオで、Joe Lovano(ジョー・ロヴァーノ)とフリゼールだった。筆者がステージの下手の椅子に座ると、手の届く距離でフリゼールがセッティングを始めた、その光景が忘れられない。買ったばかりであろう8チャンネルのディレイペダルを丁寧に箱から出し、本体が入っていたポリ袋も綺麗に畳んでしまい、ペダルなのに床には置かず、小さいテーブルの上に設置したのだ。そして本番が始まるとその8つのプッシュスイッチを拳で叩きながら演奏し始めたのである。あのフリゼールにしか創り出せない摩訶不思議な音の世界と、モグラ叩きを思い起こさせる光景は筆者の脳裏に今でも焼き付いている。

レナード・コーエンの<Anthem>

今回の楽曲解説も期せずして前回No. 276、楽曲解説#65で取り上げたグラスパー作品同様、歌ものが題材だ。今回のこの曲は、カナダ系アメリカ人歌手、Leonard Cohen(レナード・コーエン)の1992年作品、『The Future』に収められている。このアルバム自体が社会的な問題作であり、リリース当時は他の収録曲が騒がれ、<Anthem>自体はそれほど取り立てられたわけではないのに、その後今に至るまでこの曲が何度も浮上するのは、世の中が不安定になる度にこの曲が希望の曲として再演されるからだ。実はコーエンにはもう1曲歴史に大きな痕跡を残した曲がある。1984年作の<Hallelujah(ハレルヤ)>だ。筆者はこちらの曲の方を先に知った。2010年のハイチ地震救済コンサートでJustin Timberlake(ジャスティン・ティンバーレイク)がこの曲を歌い、震えが止まらないほど感動した。コーエンは歌手というよりは詩人であり、彼の詩は世の中に希望を与えるのである。

歴史的事実としてコーエンの『The Future』も<Anthem>も知っていたが、ティンバーレイクの<Hallelujah>で感動するまではコーエンをちゃんと聴いたことはなかった。なにせ彼のスタイルは歌というより語りで、音程も怪しい。筆者がまだ歌詞で音楽の印象を限定されるのを嫌っていた頃の話だ。ただ、コーエンの独特の低い声と語り方には強い印象を受けた。もうひとつ、彼の音楽は常にソウルミュージックとカントリーミュージックの融合というような不思議な世界を醸し出すところが非常に心地よいのだ。

『The Future』がなぜ歴史的な問題作だったかの理由を説明する。コーエンはこれだけ希望をもたらす詩を発表していながら、本人の意図は意外にも悲観的で、このアルバムは実は未来を悲観している。ロドニー・キング事件から発展したロサンジェルス暴動をその場で体験したコーエンは、ブッシュ政権による意味のない湾岸戦争の勃発と天安門事件に悲観し、広島原爆の悲劇と無くならない戦争に悲観した。ベルリンの壁撤去さえポジティブには扱われていない。コーエンの天才性は、そんな悲観的な内容の歌詞に希望を持たせる言葉が織り込まれているところと、彼の歌い方(語り方)が妙に聞き手に希望を与えるのだと感じる。興味深いのは、彼のいくつもの曲はビリー・ジョエルを始め数々の著名なアーティスト達にカバーされていることだ。実はこの<Anthem>、トランプ政権になって世の中が不安定になり再浮上し、警官による黒人虐待で再浮上し、コロナ渦で再浮上した。そして、バイデン政権になって歌詞の通りに希望へ導かれた祝福でまた再浮上したのだ。ロイドがこの曲を今取り上げた理由はここにあったのではないだろうか。

去年2020年3月21日にThe Wireに掲載された記事にこんな一節を見つけた。

Cohen’s songs don’t necessarily rile up passions. They sometimes prod people into recalling values that are fast dying: empathy, compassion, tolerance, freedom. In a world as narrowly fragmented and narcissistic as ours, ‘Anthem’ is a reminder of all that we are losing. Or perhaps have lost already.

コーエンの作品は感情に訴えかけるというものではなく、急速に消えつつある価値観の数々を聴衆に思い出させるというものだ。それは共有感や同情心、忍耐、そしてフリーダム。この細分化された世の中と自己中心的な我々の(価値観の)中で、<Anthem>は我々が失いつつあるもの、または失ってしまったものを思い起こさせてくれる。

もうひとつコーエンには特殊なことがある。苗字から分かる通り彼はユダヤ系だ。だが彼の歌詞には聖書の言葉が数多く出て来る。だから彼はキリスト教に回心したユダヤ人と思われがちだが、彼本人は実は禅僧だ。だが、それは彼が抱えていた鬱病に対する彼のひとつの解決策だったに過ぎないとも言われている。

この<Anthem>の詩を要約すると、 「戦争は止まず、平和の象徴の鳩の自由もまた奪われる。上の地位のやつらが勝手なことをし、全てにヒビが入っているんだ。」

Ring the bells that still can ring

まだ鳴るベルを見つけてそれを鳴らすんだ

Forget your perfect offering

完璧なものなんかない

There is a crack, a crack in everything

ヒビが入ってる 全てにヒビが入ってる

That’s how the light gets in.

だがそのヒビがあるから光が入り込むのさ

<Anthem(賛歌)>

前述のようにコーエンのスタイルは語りであり、あまりメロディーラインがない。ロイドは前作『Vanished Gardens』でロック歌手のLucinda Williams(ルシンダ・ウィリアムス)を迎え、Jimi Hendrix(ジミ・ヘンドリックス)のAngelを収録し、1作目の『I Long to See You』では、なんとWillie Nelson(ウイリー・ネルソン)やNorah Jones(ノラ・ジョーンズ)をゲストに迎えていたが、今回は歌手抜きだ。

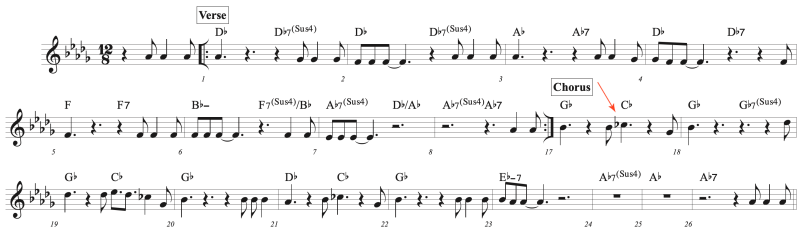

まず筆者が採譜したコーエンのオリジナルをご覧頂きたい。他のアーティストがカバーしたのと照らし合わせて採譜したが、若干の誤差はお許し頂きたい。

ご覧のように曲自体は非常に単純だ。ヴァース部分はD♭メジャーで、6小節目で6度マイナーに行くためにセカンダリードミナントであるF7が5小節目に挿入されている。これはポピュラーミュージックの常套手段だ。それに対し、コーラス部分は4度上がってG♭メジャーに転調しているのだが、これがやや奇抜だ。なぜなら、通常のポピュラーソングの技法では転調するのではなく、4度メジャー、つまりLydianコードに移行し、D♭メジャーから抜けないのだが、コーエンは故意に転調とし、ヴァース部分になかった音、つまりC♭(赤矢印)が強調されていることが注目される。こんなに単純な曲なのに、これが妙に効果的だ。まるでブルースの♭7度音が挿入されているように聞こえるのである。他にも特筆すべきことがいくつかある。ヴァースで語り口調だったコーエンはコーラスでメロディをもう少しはっきりと歌い上げており、それがキャッチーで聴衆の印象に残りやすい。そしてコーラスは8小節ではなく10小節だ。この2小節のおまけが実に効果的にヴァースに戻る役目を果たしている。この曲も多くのコーエンの曲同様8分の12拍子で、バックコーラスも含めかなりソウルミュージック的なアレンジなのだが、コーエンの語り口調によって全く新鮮な音楽のスタイルが出来上がっていると思う。

さて、ロイドはこれを一体どう料理するのだろう(たった今ロイドの配偶者兼プロデューサー兼写真家のドロシー・ダーと連絡が取れ、これはフリゼールのアレンジと判明したことを追記する)。筆者はロイドの音楽を語れるほど彼のスタイルを知らないが、かなり前衛的なアプローチは何度も聴いている。また、ロイドはコルトレーンのフレーズを多用するものの、コルトレーンのようにハーモニーに挑戦するような演奏をするタイプではない。これは多分Ornette Coleman(オーネット・コールマン)の影響だと思う。ロイドと言えばすごいスピードで上下するスケールが印象的で、これはコルトレーンやオーネットと確実に一線を置いていた部分だと思う。もうひとつ特筆すべきは、70年代彼はThe Beach Boys(ザ・ビーチ・ボーイズ)やThe Doors(ドアーズ)のサポートとしてポップス界で活躍していたのだ。確かザ・ビーチ・ボーイズでは音楽監督までしていたのだったと記憶する。つまり前衛で鳴らしたロイドがこういう曲を選曲することは全く自然なことなのだと解釈する。ではロイドの<Anthem>を見てみよう。

なるほど、原曲を踏襲してヴァース部分ではフリゼールのギターとレイズのスティールギターにふわふわと提示することを任せ、自分はコーラスから入って来る。賢い選択だ。調性は原曲の半音下であるCメジャー。これは多分ギターの開放弦を存分に使うための選択だったのだと思う。拍子記号は原曲の8分の12拍子ではなく4分の4拍子で、ギターとスティールギターの組み合わせから、原曲のソウルミュージック系よりむしろアメリカンフォークミュージックのサウンドだ。筆者がグッときたのは、始まって3小節目のG7でフリゼールが弾いたボイシングだ。その開放弦ボイシングに思わずPrince(プリンス)を見てしまった。それにしても、このヴァース部分でのフリゼールとレイズはともかく素晴らしい。それにハーランドのご機嫌なグルーヴ感がなんとも言えない。是非ハーランドのスネアに聴き入って頂きたい。こういう単純なパターンでグルーヴし続けるのは容易ではない。こういう演奏を聴く度に自分はドラマーでなくてよかったとつくづく思う。

さて、ロイドがコーラスから入って来る。このレイドバック感がすごい。しかも筆者の知っていたロイドの演奏と違い、スラーを多用して限りなく美しい音を醸し出している。「The Mervels」との全2作よりもっと超越していると感じる。筆者はこの演奏に吸い込まれたのだ。このコーラス部分は原曲の10小節形式ではなく、通常の8小節に変更されているのだが、そのターンアラウンドで不思議なことが起こる。ヴァースに戻るためのG7のひとつ前のD7はG7に対するセカンダリードミナントなわけだが、ロイドはここでアボイド音のGを継続しているのだが、それが思いっきりギターのF#とクラッシュしているのだ(赤矢印)。筆者が敏感すぎるのだろうか。これは延ばしている音だから一般的には気にならないものなのだろうか。いや、しかし、延ばしている音だからこそフリゼールはSus4をボイシングするのが道理だ。何せD7のトライトーンが完璧に破壊されているからだ。これはわざとか?実はロイドのソロコーラスの最後で全く同じことを繰り返しており、これは、多分、意図的だ。では何のために?筆者のようにアボイド音に神経質な者を戒めているのであろうか。頭を抱える。

それはさておき、ロイドのソロの最初8小節を採譜してみた。何せタイム感が思いっきりレイドバックしているので、ロイドが自分のビートの位置で頭に描いているのだろう音列を書き取ってみた。

ご覧のようにスラーの応酬だ。音列は基本的にスケール音をものすごい速さで上下させている。ここでふとMichael Brecker(マイケル・ブレッカー)のバラード演奏を思い出した。マイケルは筆者の長年のアイドルだが、彼のバラード演奏だけはトランスクライブしたことがない。音数が多すぎて色気が感じられないのだ。それに比べ、このロイドの演奏はすごい。これだけ音数が多くても全く邪魔にならない。これは、多分ロイドのタイム感のせいだ。恐ろしくレイドバックしているこのタイム感は、決してルーズなタイム感ではない。言葉で説明しにくいが、ロイドは自分のビートの位置自体をレイドバックさせ、その中でしっかりグルーヴさせているのだ。

ちなみに、3小節目のG7での最初2拍(赤括弧)、これがロイドお気に入りのコルトレーンフレーズだ。2000年代の録音でこのパターンがあまりにも頻繁に登場してそれが耳についてしまったことがあったが、ここでの使われ方は全く自然で、ひとつも気にならなかった。このスラー奏法の効果だと思う。

この録音のヘッドアウトもまた素晴らしい。ヘッドイン同様ロイドがコーラスを演奏した後、始まりと同じようにヴァースがフリゼールとレイズのみで演奏されるのだが、まあ、言葉で説明するより是非聴いて頂きたい。素晴らしいの一言だ。

最後になるが、6トラック目に収録されているロイドの十八番、<Monk’s Mood>も、2トラック目に収録されているオーネット作の<Ramblin’>もご機嫌なので、どれをを取り上げるか随分と迷った。この<Ramblin’>での全員の演奏はピカイチで、ロイド自信は前衛的なインプロビゼーションをするものの、ロイドを含め全員のグルーヴ感がともかく素晴らしいのだ。ただ、原曲のブルースフォームと違い一発ものにしているのでどうしても楽曲解説の対象にできなかったのが残念だ。それにしても超越したような次元で気持ちよくグルーヴするロイドを堪能できるこのアルバムはすっかり筆者のお気に入りになったのであった。

Lucinda Williams, Greg Leisz, ペダル・スチール, ドブロ, Leonard Cohen, レナード・コーエン, The Future, Justin Timberlake, ジャスティン・ティンバーレイク, Hallelujah, Charles Lloyd & The Marvels, ルシンダ・ウィリアムス, Willie Nelson, ウイリー・ネルソン, Norah Jones, ノラ・ジョーンズ, The Beach Boys, ザ・ビーチ・ボーイズ, The Doors, ドアーズ, チャールス・ロイド, ジョン・コルトレーン, ornette coleman, ビル・フリゼール, Bill Frisell, エリック・ハーランド, john coltrane, オーネット・コールマン, ロバート・ハースト, Eric Harland, Charles Lloyd, リューベン・ロジャース, グレッグ・レイズ, Anthem, The Marvels, ザ・マーベルズ, Robert Hurst, Reuben Rogers