ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #54 R.I.P. Lee Konitz <Lover Man>

アメリカでのCovid-19の被害はひどい。現在我がマサチューセッツ州は3千500人以上の死者と6万2千人以上の感染者を出しており、まだまだ増加し続けている。昨日1日のみの死者数が252人だ。アメリカ全土の死者の数は6万5千万人を超えている。当然筆者の知人には感染者も亡くなった方もいる。なぜこのように、全世界で一番被害が出るような状態になってしまったのか、これには政治的な因果関係があるのでここで取り上げるのは控える。この大量の死者の数にはもちろん多くの忘れ去られてはいけないアーティストたちを含む。ジャズ界で今筆者が思いつく名前は、アルファベット順にManu Dibango(マヌ・ディバンゴ)、Henry Grimes(ヘンリー・グライムス)、Lee Konitz(リー・コニッツ)、Ellis Marsalis(エリス・マルサリス)、John “Bucky” Pizzarelli(バッキー・ピザレリ)、Wallace Roney(ウォレス・ルーニー)等。早い終焉を祈るばかりだ。

今回の楽曲解説、マイルスと関係の深いウォレス・ルーニーを取り上げようかとも思ったのだが、長年筆者にとって謎のコニッツに目を向けてみたくなった。今回ざっと数えたらリーダー作はなんと150以上あるではないか。その他参加作品は60以上あるようだ。92歳で他界したわけだが、2年前90歳の時にスペインで録画されたドキュメンタリーがある。詳しくは後述するが、90歳にしてこの音の太さは驚異的だ。

謎のジャズマン、リー・コニッツ

コニッツはジャズの歴史の中で人気もあり、尊敬され続け、その演奏は死ぬまで色褪せたことがなかったが、彼の人気の秘密はいったいなんであったのか、今ひとつ筆者には理解できない部分がある。同じようにタンギングをしないクールジャズのアルトの名手、Paul Desmond(ポール・デスモンド)と比べてしまう。二人ともいわゆるスイングジャズ時代にLester Young(レスター・ヤング)などが流行らせた、テナーサックス特有のあのサブトーン奏法をアルトに取り入れ、Charlie Parker(チャーリー・パーカー)の奏法に真っ向から立ち向かったような印象を受ける。二人ともユダヤ人系アメリカ人であることもそこに何か意味があるのかも知れない(デスモンドはユダヤ系と言われているだけで、証拠はないそうだ)。2人とも似たスタイルだが、歴史書ではデスモンドがコニッツの影響を受けたとある。興味深いのは、デスモンドは根っからのサンフランシスコ産のクールジャズ奏者だが、コニッツは違う。

コニッツはシカゴ生まれのシカゴ育ちだ。彼は19歳の時にLennie Tristano(レニー・トリスターノ)に出会い、強い影響を受けた。つまりコニッツのスタイルはトリスターノにあり、チャーリー・パーカーではなかったのだ。20歳になった翌年彼はNYCに移住し、Gil Evans(ギル・エバンス)の元を皮切りに活躍し始める。トリスターノは感情のない音楽と批判されていたことは周知だが、彼は完璧なテクニックと、それに対する練習を共演者に強要することでも有名で、つまりコニッツはみっちり鍛えられたわけだ。だからコニッツにとってチャーリー・パーカーの真似をすることは簡単なことだった。筆者が生徒によくいうことだが、できるがやらないという選択肢はあっても、できないからやらないというのは選択ではない、ということだ。コニッツ他界直後に、非常に興味深い映像が公開された(YouTube → )これは1973年のバラエティー番組にコニッツが出演した時のものだ。チャーリー・パーカーのテープに合わせて演奏するという趣向だ。自分はバードの奏法だってできるのだぞ、と言いたかったのだろうか。残念ながらこの映像ではコニッツの凄さは出ていない、が、彼のしゃべりは面白い。実際彼はチャーリー・パーカーとかなり親しい友人関係だったらしい。話を戻すが、筆者が初めてコニッツを聴いたのは、彼のバリバリのビバップの演奏だ。

コニッツはシカゴ生まれのシカゴ育ちだ。彼は19歳の時にLennie Tristano(レニー・トリスターノ)に出会い、強い影響を受けた。つまりコニッツのスタイルはトリスターノにあり、チャーリー・パーカーではなかったのだ。20歳になった翌年彼はNYCに移住し、Gil Evans(ギル・エバンス)の元を皮切りに活躍し始める。トリスターノは感情のない音楽と批判されていたことは周知だが、彼は完璧なテクニックと、それに対する練習を共演者に強要することでも有名で、つまりコニッツはみっちり鍛えられたわけだ。だからコニッツにとってチャーリー・パーカーの真似をすることは簡単なことだった。筆者が生徒によくいうことだが、できるがやらないという選択肢はあっても、できないからやらないというのは選択ではない、ということだ。コニッツ他界直後に、非常に興味深い映像が公開された(YouTube → )これは1973年のバラエティー番組にコニッツが出演した時のものだ。チャーリー・パーカーのテープに合わせて演奏するという趣向だ。自分はバードの奏法だってできるのだぞ、と言いたかったのだろうか。残念ながらこの映像ではコニッツの凄さは出ていない、が、彼のしゃべりは面白い。実際彼はチャーリー・パーカーとかなり親しい友人関係だったらしい。話を戻すが、筆者が初めてコニッツを聴いたのは、彼のバリバリのビバップの演奏だ。

1951年録音の、プレステッジのオールスターアルバム、『Conception』だ。このアルバムの出だしの4曲、<Odjenar><Hibeck><Yesterdays><Ezz-Thetic>でコニッツはマイルスと共演しており、しかも1曲目と4曲目は筆者の師であるジョージ・ラッセルの作品なので、それで購入したアルバムだ。ここでのコニッツの演奏は完璧なビバップだ。これが、できるがやらない選択をしたコニッツの証明なのだ。ところで、このアルバム以前にマイルスはコニッツを起用していた。そう、『Birth Of the Cool』だ。この時白人を雇ったマイルスは黒人仲間にかなり非難されたと伝えられているが、もちろんマイルス、そんなことを気にするわけがない。トリスターノに鍛えられた完璧な譜読みとテクニックと音色を持つコニッツを、マイルスは躊躇なく選んだに違いない。そして、1957年の『Miles Ahead』でマイルスはコニッツを再び呼び戻している。つまり、アンサンブル奏者としてコニッツを必要としたことがわかる。ひとつ不思議なのは、コニッツは決してイントネーション(音程)がいい方ではない。マイルスのようにチューニングが高めなのではなく、2、3の音が飛び出て高いので、アンサンブル向きではないのではないか、と思って『Birth Of The Cool』を久しぶりに聴き直してみた。なるほど、みんなイントネーションはよくないが、古いレコードだと気にならないなあ、ドライブするベースが気持ちいいし、Max Roach(マックス・ローチ)に聴き惚れちゃってアンサンブルが今ひとつでも気にならないなあ、などと思いにふけってしまった。

ウッドストックでのジャムセッション

リー・コニッツの魅力はやはりあの独特の音と、その発声の仕方から生まれるビハインド・ザ・ビートのグルーヴ感だろう。そして、あの恐ろしいまで美しいラインの作り方だ。反対に筆者にはどうしても愛着が湧かなかった理由は、ジャズの精神である新しいものを作り続けるということとはほぼ無縁の人だからだと思う。もちろんフリーインプロビゼーションもするが、それはスタンダードの延長にしか聞こえない。

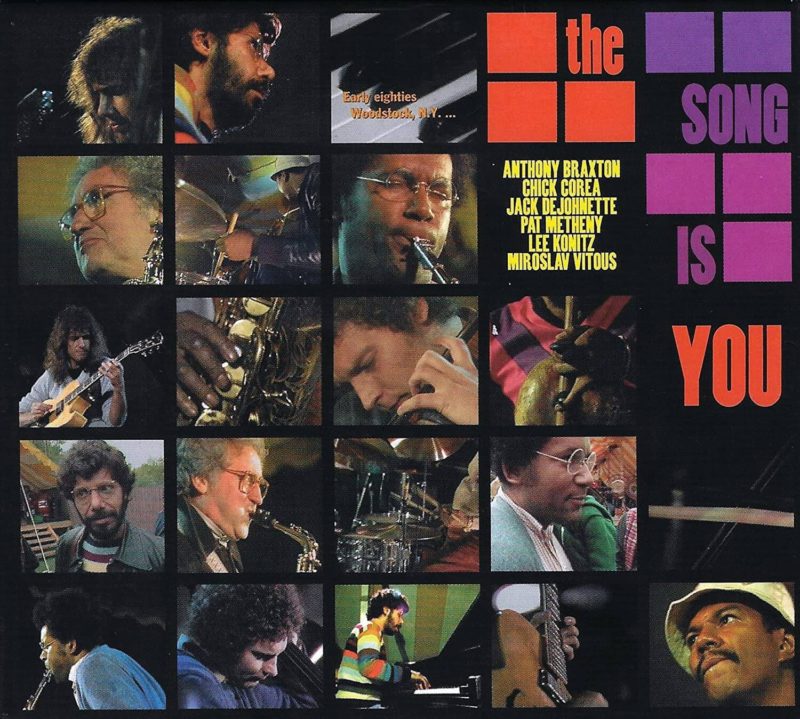

例のウッドストックで1981年にジャズフェスティバルがあった。筆者の苦手なフェスティバル用寄せ集めバンドのジャムセッションで、その録音と録画が販売されていたことがあるらしい。大嫌いな趣向なのだが、メンバーがあまりにすごいのでちょっと聴きたいと思っていたら、なんと2005年に『The Song Is You』というタイトルで再発されていた。これはもともとChick Corea(チック・コリア)のジャムセッションだったのだと思う。メンバーは、まずベースにMiroslav Vitous(ミロスラフ・ヴィトウス)、ドラムにJack DeJohnette(ジャック・ディジョネット)。このリズムセクションならタイム感が合うのは証明されているので、一安心だ。これにPat Metheny(パット・メセニー)が加わる。ちょっとどうなるか心配になったが、さすがメセニー、ジャムセッションでの居場所を心得ているばかりか、美味しいところで効果を発揮する演奏が絶妙だ。そしてフロントは、なんとAnthony Braxton(アンソニー・ブラクストン)とコニッツ。どう考えても無理な組み合わせだろう。なぜここにコニッツ?案の定ブラクストンがジャムセッションなのをいいことにガンガン半端なく暴れまくり、ヴィトウスも例によってガンガン暴れまくる。それに対してコニッツはやる気もないような演奏だ。チックもそれに困り果てたのか、<Stella By Starlight>と<Round Midnight>をコニッツとデュオで演奏した。

全く合わない。二人とも考えていることが違い過ぎるのだ。なまじ歩み寄ろうとしたところで思いっきりクラッシュしたりしている。コニッツは決してコードに逆らったような音を出す人ではないのだが、ともかくチックが出してくるコードに対して全く予想できず、めくら打ち状態になっている。チックにしてみれば、勝手に演奏しているのではなく、上手にコニッツに遊び場を与えてるつもりだが、使う言葉が違い過ぎるのだ。どうにも聴いていてつらいものがある。だが、ステラの最後のヘッドでコニッツは、突然マウスピースを咥えたまま歌い始めた。ここで聴衆は一変して顎落ち状態になる(突然あまりすごいものを見て口をポカンと開けることを英語でJaw Droppingと言うのだが、日本語訳が見当たらない)。ともかく鳥肌が立つほどすごい。とても言葉では説明できない。これがコニッツの凄さなのだ、と痛感した。YouTubeで市販されていたらしいその模様を収めた映像を見つけた。もともと16分強に及ぶ演奏だが、市販版はすでに前半8分がカットされている。後半8分でさえ何度も聴きたいとは思わないので、このヘッドアウトの部分からリンクする(YouTube → )。

仕事人リー・コニッツ

コニッツはスタンダード専門だ。昔の彼のオリジナル曲は殆どスタンダードの替え歌で、彼が好んで演奏したのはスタンダードだった。その歌い方は素晴らしい。だがアウトしたりリハーモナイズしたりすることはまずなかった。ここで最初に言及した、コニッツ90歳のスペインでのドキュメンタリーに話を戻そう。まずは映像をご覧頂きたい(YouTube → )。

これを見てはっきり理解したのだが、音楽はコニッツにとって仕事なのだ。自分のクリエイティビティーとか、アイデンティティーとか、推進力とかではなく、この歳になっても毎日きっちり仕事をして、報酬を受けることに意味付けをしていることがはっきりわかる。彼は毒舌家でも知られ、ステージでも楽しそうには演奏しない。ひょっとしたらこれもトリスターノの影響なのかもしれないと思ったが、ユダヤ系アメリカ人としての文化的な性格とも言えると感じた。これはある意味不幸だ。レコードの数は多くても、駄作も多くなる。コニッツには3枚のブラジルものがある。1989年の『In Rio』と1995年の『Brazilian Rhapsody』だ。この『Brazilian Rhapsody』は2バージョンあり、収録曲が全く違うという謎のもので、『In Rio』と違いNYCのブラジル人バンドとの録音だ。多分プロデュサーがスタン・ゲッツ風のを作りたかったのだろうが、例えば収録曲の一つ、<Berimbau>などはコニッツの演奏の仕方に非常に違和感を感じる。

さて、筆者はコニッツを聞いていた訳ではないが、お気に入りの数枚はある。 多少の説明が必要なので年代順に箇条書きにしてみる。

<Lover Man>

今回『Live at Birdland』の1曲目、<Lover Man>を取り上げてみた。馴染み深いスタンダードだ。前述のようにコニッツはメルドーの影響を受けてか、普段より冒険をしている部分があるので解説に取り上げようと思い、採譜を始めると以前気が付かなかったことにも気が付いた。8小節ずつ区切って解説を試みることにする。

まず出だしには諸処の問題がある。コニッツの始め方が非常に中途半端で、モチアンのブラシが半拍ズレて始まる。さすがモチアン、すぐに気が付いて2拍で演奏をやめる。だが次の小節のダウンビートをバックビートで入れてしまったために、聴衆はズレにすぐ気が付いてしまった。バンドメンバーも全員、コニッツがどこをダウンビートにしているのか皆目見当が付いていないようだ。譜面でお分かりのように、メルドーの最初のコードも、次にヘイデンも半拍ズレているどころか、ハーモニーの位置もかなりズレている。すごいのは、コニッツが7小節目のフレーズを吹いた途端に全員どこがダウンビートか察知して、8小節目の頭で全員が合う。この7小節目のコニッツのフレーズは決してコード進行を確定できるようなシロモノではないのに、だ。

もう一度譜面を見て頂きたい。コニッツは最初2小節をすっ飛ばしているのだ。なのにメルドーはすでに5小節目でコニッツがすっ飛ばしたらしいことを察知している。すごい。正直言うと、混乱した筆者はダウンビートが合った9小節目から1小節ずつ戻って採譜するしかなかったのだ。

余談になるが、こういう演奏を聴くと思い出すことが二つある。ウィントンがまだブランフォードと組んでツアーをしていた頃、当時は結構凝ったモーダルな曲をカッコよく演奏していたのでライブに出かけた。ブランフォードのソロはテンポがいきなり変わる設定の曲だったのだが、そこで全員のダウンビートが合わなくてオヤっと思ったら、ブランフォードはいきなりバンドを止めて、カウントし直したのだ。これには驚いた。誤魔化すのではなく、やり直しだ。そのカッコ良さに惚れたものだった。

もうひとつは筆者が学生時代の話だ。筆者は幸運にも2年間、大学の選抜バンド、New England Conservatory Honers Ensembleのリーダーを努めさせて頂いた。学校から給料をもらって宣伝にあちらこちらで演奏するというような趣向のバンドだ。偉大なベース奏者、Rufus Reid(ルーファス・リード)が客員として招聘された時公開クリニックが催され、当然駆り出された。バンドが舞台に上がって筆者が何の予告もなしに<There Is No Greater Love>を演奏し始めた時、若かった筆者があまりにも捻ったリハーモナイゼーションで得意げに演奏始めたので全員ロストし、バラバラに入って来た。まあジャズだからいいじゃないか、と気楽に考えていたが、ルーファスは我々の演奏を中止させ、説教が始まった。そんな演奏を客に聞かせる気か、これはジャムセッションじゃあないのだぞ、と。この一件は一生忘れられない。

話を戻そう。ここではAnticipationの仕組みやDelayed Resolutionやapp(アプローチノート)の説明は省略するが、興味ある読者は是非コメント欄に書き込んで下さい。いつもどこまで専門的に書いてよいのか迷うところであります。さて、次の8小節を見てみよう。

この9小節目、オリジナルのメロディーとこんなに違うのに、このラインだけで<Lover Man>とわかる。これが80年もスタンダードを演奏して来たコニッツの凄さだと思う。スケール番号を追って見ると、コニッツは筆者が普段取り上げるマテリアルと違い、全てスケール内の音だ。つまり冒険はない。Delayed Resolutionやアプローチノートは単純にビバップの言語だ。だがこうやって分析結果を見ているとコニッツ独自のスタイルが見えて来る。テンションからのフレーズの構築だ。T9、T11、T13から自然にフレーズを作る。テンションとして延ばして活用するのではない。このやり方はレスター・ヤングだ。つまりコードに対してのスケールは全く考えないで、流れでフレーズを考えている。ジョージ・ラッセルは、コードスケールを使用するコルトレーンのようなスタイルをバーティカル・アプローチ(垂直アプローチ)と定義することに対し、コードスケールに囚われないで流れを利用するレスターやコニッツのスタイルを、ホリゾンタル・アプローチ(水平アプローチ)と定義した。そう考えるとコニッツ、アボイド音からフレーズを初めてもそれほど気にならない(15小節目)理由が理解できる。とは言えメルドーはコニッツの癖を承知して、かなり繊細なボイシングをしているので気にならないのだが。次にブリッジを見てみよう。

ここでだんだんとエキサイティングになる。オリジナルのメロディーにないDの連呼だ。19〜21小節目の頭だ。それを22小節目でCに落として解決感を出している。しかもブルースフレーズを使ってだ。何とおしゃれだろう。コニッツは間違いなくホリゾンタル・アプローチだという証拠だ。それにしてもこのブリッジの美しいこと。だが、ブリッジ最後の24小節目で驚かせられる。コニッツはいきなりバーティカルアプローチに変わり、しかもリハーモナイゼーションと言えないくらい不思議なコード進行をスーパーインポーズしている。F#-7は、まあE-7から階段上行したので珍しい技法ではないが、D7(♭9)は思いっきりA7とアボイドでクラッシュする。これはさすがのメルドーも回避できなかった。とは言え、コニッツの説得力ある音と、恐ろしほどレイドバックしたタイム感でそれほど気にならないというのもコニッツの素晴らしさなのだろうとも思う。さて、最後の8小節、いよいよ筆者がこの曲を取り上げたかった理由の箇所だ。

まずこの25小節目でも、遡って9小節目でも、3拍目でGを強調していることに注目頂きたい。つまり、この1音だけで<Lover Man>のキャラクターを表現しているのだ。レスター・ヤングでさえさすがにこんなすごいことはしていなかったと思う。

次の26小節目、コニッツは意外にも、モーダルなインプロビゼーションの常套手段である、半音上げテクニックを導入した。これはきっとメルドーの影響に違いない。それを受けたメルドー、左手のコードはオリジナルのG−7を弾きながら、右手のラインはその半音上のA♭−7だ。それに続いてD♭7を弾くのかと思いきや、何とG♭トライアッドからG♭ディミニッシュで綺麗に次のG−7に繋がる細工がしてある。ところが28小節目、今度はコニッツがメルドーのリハーモナイゼイションをそっくり真似した。しかしホリゾンタル・アプローチのコニッツ、決してコード進行としては考えていない。自然に出て来るのだ。やはりコニッツはただ者ではない、ということがよく分かった。R.I.P. コニッツ。

ギル・エバンス、チック・コリア、Jack DeJohnette、Charlie Haden、レスター・ヤング、ゲイリー・ピーコック、Gary Peacock、Lester Young、Brad Mehldau、Paul Desmond、Charlie Parker、Lennie Tristano、Gil Evans、Joey Baron、Birth Of the Cool、David Holland、ケニー・バロン、Peter Washington、ピーター・ワシントン、Kenny Washington、ケニー・ワシントン、Rufus Reid、ルーファス・リード、ホリゾンタル・アプローチ、バーティカル・アプローチ、ジャック・ディジョネット、Miles Davis、チャーリー・パーカー、マイルス・デイヴィス、パット・メセニー、Pat Metheny、ブラッド・メルドー、Lee Konitz、デイヴ・ホランド、ポール・モチアン、Paul Motian、レニー・トリスターノ、リー・コニッツ、Miles Ahead、Chick Corea、チャーリー・ヘイデン、ポール・デスモンド、ミロスラフ・ヴィトウス、Miroslav Vitous、anthony braxton、アンソニー・ブラクストン、Kenny Barron、ビル・フリゼール、ジョーイ・バロン、Bill Frisell