JazzTokyo

Jazz and Far Beyond

-

ある音楽プロデューサーの軌跡 #60「及川公生さんとの仕事」

及川さんとはチャレンジングな仕事の場をいくつも共有してきたが、いずれも何とかこなすことができた。

-

追悼 杉田誠一さん by 小川隆夫

困ったのは、いつまで経っても終わらないことだ。でも、それが楽しくて、面白くて、別れたあとはまたすぐに会いたくなる。

-

追悼:バートン・グリーン~どうか不義理をお許しください。

もし彼がECMや居住国オランダのICPなどの有名レーベルから作品をリリースしていれば状況は違ったかもしれないが、そうしなかったグリーンに俠気(おとこぎ)を感じて惚れ直す筆者のようなファンも少なくないだろう。

-

追悼 近藤等則 Tom’s Cabin 麻田 浩

日本では珍しいボヘミアン的な感覚を持ったミュージシャンだった。日本が誇る貴重なアーチストがまた一人亡くなってしまった。

-

リー・コニッツさんの思い出 by 芳垣安洋

彼のあまりに多い作品数、幅広い世界観、どれもに共通した素晴らしい音色、に敬服しました。やはり巨人でしたね。

-

天才的な鍵盤奏者への憧れ by ナカノサキ

手元は余計な上下の動きが無く滑るようで且つ鋭いです。ピアノの音色は水のような透明さを感じました。

-

Memory of Lyle Mays by André Mehmari

13歳でライルの音楽に出会って以来、その輝ける魂は私の人生におけるインスピレーションの源です。

-

“This is only the beginning” by Anat Fort

”まだ始まったばかりだからね”” by アナト・フォートこの世における彼の生は終わってしまったのだろうけど、“まだ始まったばかりだからね!”

-

RIP Remembering Tomasz Stanko ECM

Remembering Tomasz Stanko by ECM (Manfred Eicher)

-

7/29 トランペッター トマシュ・スタンコ逝く

1976年のデビュー以来創作活動の拠点としていたECMでは、公式サイトのトップにマンフレート・アイヒャー自選の録音を流し最大限の追悼の意を表している。

-

RIP Roswell Rudd 追悼 ラズウェル・ラッド

ディキシーランド・ジャズからスタートしたラズウェル・ラッドの長い音楽キャリアは時代を反映したフリー系ジャズを経て、ワールド・ミュージックで幕を閉じた。

-

RIP Roswell Rudd by Carla Bley

ラズウェルのために書いた楽曲がピアノで作曲したように聞こえるという批評を受け、それからはホーンのためにはホーン奏者の身になって書くように心がけるようになりました。

-

RIP Roswell Rudd 追悼 ラズウェル・ラッド

2007年、アムステルダム Bimhuisにおけるマーク・ドレッサーとのデュオ・コンサートから。

-

RIP Roswell Rudd by Ethan Iverson

ハイスクールの頃、僕は彼のライナーノーツを繰り返し熟読したものだ。ラッドがいなければ、僕のブログDTM*が存在したかどうか疑わしいもんだ。

-

RIP Roswell Rudd 追悼 ラズウェル・ラッド

ラッドとレイシーは1999年に『Monk’s Dream』(Verve)を制作、グラミーにノミネートされた。レイシーはこのギグの数ヶ月後に他界した。

-

SMotoaki Uehara / 上原基章

「富樫さん、ポール・ブレイとのレコーディングに興味ありますか?」

1999年の春先だっただろうか?新宿ピットインの控え室で、演奏直後の富樫さんに単刀直入に尋ねてみた。 -

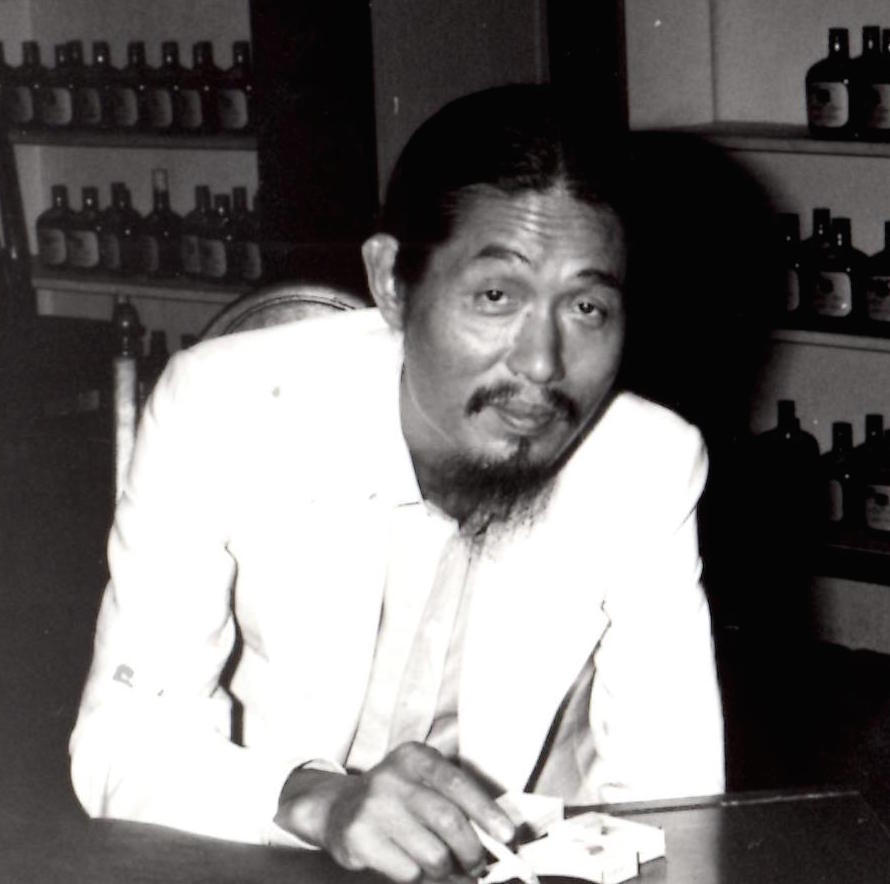

Pooさんのこと

気胸の他に悪性のものが見つかったとも漏らしていたがそれが何であるか問い詰める勇気は僕にはなかった

-

「トマシュ・スタンコ・クァルテット」アジア・オーストラリア・ツアー・レポート

会場は大勢のゲストで埋め尽され、ポーランドからのジャズ大使をひと目見ようと階段は立見客やら座り込む客で鈴なりとなった。