JazzTokyo

Jazz and Far Beyond

-

#1992 『The Dorf / Phill Niblock - Baobab / Echoes』

かねてよりドローン・ミュージックは究極のストイシズムだと感じていたが、ザ・ドーフによるエネルギーあふれる解釈により、究極のハードコアでもあることを実感した。単なるジャンルの越境や融合に留まらず、音楽の本質を露わにするザ・ドーフの思索的諧謔精神が今後世界にどんな影響を与えるのか、興味は尽きない。

-

Extra:R.I.P. ジェイ・マクシャン

ジェイ“フーティー”マクシャン(1916.1.12〜2006.12.07)。若きチャー リー・パーカーの異才を見出したカンザス・シティを代表するミュージシャン。

-

#29 和波孝禧さんの楽団デビュー50周年

ヴァイオリニストの和波孝禧(わなみ・たかよし、1945~)さんが楽団デビュー50周年を迎え、去る6月9日紀尾井ホールで「我が心のブラームス」と題した記念コンサートを催された。

-

#1259『ハシャ・フォーラ/ハシャ・ス・マイルス』

マイルスの愛奏曲のアレンジにあたっては、「新しいことに挑戦せよ」とのマイルスの教えを守り、ブラジルのネイティヴなリズムに乗ってジャズのインプロヴィゼーションを展開する手法をさらに進化させた。

-

# 141 クリス・ピッツィオコス Chris Pitsiokos

若き前衛アルト・サックス奏者クリス・ピッツィオコスがニューヨークに新たな波を起こしている。弱冠24歳のピッツィオコスは既に、サックス演奏と作曲能力に於いて自分自身の語彙を発展させ身に着けている。2015年前半、彼はとてもアクティブに活動し、3作もの新作をリリースした。

-

#135 小橋敦子

この先の音楽メディアの変化への不安についてはいろいろ論議されていますが、どちらかというとそれはビジネス路線でのことのように思います。モノ離れが進んで、世の中が変わろうと、どんな状況でもミュージシャンがこの世の中からいなくなることはないでしょう。私たちは音楽を続けていくだけですから。

-

#1196 『辛島文雄ピアノソロ/エブリシング・アイ・ラヴ』

エヴァンスからベネット、ジョー・ヘン、ハンコック、マイルス等々永年ジャズにかかわって知った喜びを自らのものにして鍵盤から導き出したもので辛島文雄の人生の重み、人格が詰まっている。そして、なによりも一音一音に沖縄の空気の中でピアノを弾く喜びが音の端々から活き活きと伝わってくるのがうれしい。

-

#015 「庄田次郎DAY with 蜂谷真紀+あうん」

赤い着流しにモヒカン刈り、70年代フリージャズの残影色濃いサックスとトランペットの庄田次郎。対するはヴォイス・パフォーマンスの一匹狼 蜂谷真紀、加えてノイズマシンのTommyTommyとヴォーカルの赤い日ル女からなるユニット「あうん」。

-

#131 カール・ベルガー

日米の有力ジャズ人名辞典はいずれもあなたのトリオがエリック・ドルフィーと公開の場で共演した最後のバンドであった事実に触れていません。

-

Vol.62 | イーダ、それからコルトレーン

text by Masahiko YUH

-

#001 Tokyo Big Band (TBB)

消え行く小学唱歌をビッグバンドで。幸い楽譜もダウンロードできるようなので、大流行の社会人ビッグバンドが積極的にレパートリーに取り上げてくれると嬉しいのだが。

-

#1139 『佐藤允彦トリオ / 童心戯楽』

佐藤允彦の戯楽シリーズの3枚目は子供の頃に聞いた唄。軽快にピアノを弾く佐藤、ベースの加藤真一もドラムの村上寛も手慣れた捌き、淡々と楽しげな演奏。難しいこともさりげなく弾きこなし、さらにインプロヴァイズしてしまうスゴさ。まさに「戯れ」「楽しむ」、すなわち「戯楽」である。

-

#1138 『陰猟腐厭/抱握』

封印された音塊が解放されることで、創造主である演奏家自身の魂もその先へ解き放たれることは確かだろう。日本地下音楽の秘められた至宝、陰猟腐厭の「その先」を見届けたい気持ちが無性に高まっている。

-

#1137 『陰猟腐厭/初期作品集 1980-82』

30年以上昔に記録された演奏だが、その独自性は現在、いやさらに30年後に聴いても失われることはないだろう。音楽ジャンルは勿論、時代からもはみ出した異端の演奏行為と意志の記録である。

-

#721 JAZZ ART せんがわ 2014

終演の挨拶で巻上はJazz Artせんがわの目的は「分かり易い音楽、つまり強度が強くてすぐに判る音楽を届け、出会いの場を作る」ことだと語った。昨年言っていた「ひと言で判られないフェスティバル、楽しくない音楽」とは対照的に見えるが、まったく同じものを指していることは、一度でも会場に足を運べば即座に理解出来る。

-

#720 JAZZ ART せんがわ 2014

3つのステージを観終えたとき、ふと、伊藤キム、センヤワ、坂田明の声の多彩が一本のテーマとして浮上していたのに気付いた。翌日のトリは友川カズキだという。言わずもがな、な、声と歌だ。「生きているって言ってみろ」の絶叫が締めなら、出来すぎ君である(実際、そうだったという)。

-

#719 JAZZ ART せんがわ2014

「JAZZ ARTせんがわ」も今年で7回目、バラエティに富んだプログラムで、目を耳を五感を楽しませてもらった。継続することは意味がある。来年もまたこのイベントで「出会い」があることを期待したい。

-

#712 グンジョーガクレヨン+橋本孝之(.es)

延べ70分に亘る長時間演奏は、橋本にとっては初体験だったという。三者が一歩も譲らず語り合い、諍い、睦み合った芳醇な時間は、紛うことなく明日への糧 として、演者・聴者いずれにとっても、類い稀な経験になったことは間違いない。

-

#710 山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コンサート 2014

山下にとっては2年に1度相まみえるメンバーとのこの邂逅は、まるで牽牛と織女の逢瀬ならぬ、待ちこがれた一夜なのではないだろうか。あるいは私自身がそうだったように、当夜が待ち遠しくてならなかったのはむしろSBBの熱烈なファンの方だったかもしれない

-

#704 サン・ラ・アーケストラ featuring マエストロ・マーシャル・アレン THE SUN RA ARKESTRA featuring Maestro MARSHALL ALLEN – 100th Birth Anniversary Celebration of Sun Ra –

肉体は滅びても魂は残り、それを継承する者が新たな命を吹き込む。サン・ラという神話(Mythology)を永遠に伝授し、あらゆる音楽と人生を融合し発展させる理想的な方法論を実践するのがサン・ラ・アーケストラなのだと実感した。

-

Interview #127 (#61 Archive) Keith Jarrett- Part 2

僕のソロを “作曲” として見て一作選べと問われれば、僕は『ラディエンス』を推す。

-

#29 Sound-track from Bad Timing『ジェラシー』愛のテーマⅠ/愛のテーマⅡ ピアノ:キース・ジャレット

ニコラス・ローグの映画『ジェラシー』から<ケルン・コンサート>をシングル・カット。

-

#Interview #126(#60) Keith Jarrett -Part1-

だから「インプロヴィゼーションを最優先して、これからの人生を過ごそう」と誓ったんだ。年を取りすぎて演奏できなくなるまでね(too old to play)。

-

#1125 『内田修ジャズコレクション /人物VOL.1 高柳昌行』

高柳がギターを弾(はじ)き、叩き、引っ張り、締め上げ、擦(こす)る。ギターが断末魔の悲鳴を上げる。さて、この音世界こそわれわれのリアルな生き様の反映ではないのか。蔓延する不条理に苦しみのたうち回る..。

-

#696 Miles Davis Way ブロックパーティ 2014-05-26

5月26日のマイルスの誕生日に会わせて、ニューヨーク市がマイルスの住んでいたブロックをMiles Davis Wayと命名した。

-

#080『チャーリー・パーカー~モダン・ジャズの創造主』

とくに、パーカーはモダン・ジャズの源流であるビ・バップの創始者的存在であるだけに、音楽的な解析は避け得ず、菊地成孔、大谷能生、矢野沙織、濱瀬元彦らミュージシャンの対談やインタヴューを通した発言に傾聴すべき内容が多い。

-

Chapter 33 松風鉱一 (マルチ・リード奏者)

松風鉱一は、アルト、テナー、バリトン、クラリネット、バスクラ、そしてフルートにいたるまでそれぞれの楽器の特性にあわせて自らの語り口を変えうる稀有な個性の持ち主であり、ドルフィーと肩を並べるマルチ・リード奏者である。

-

#1113 『山下洋輔スペシャル・ビッグバンド/ボレロ|展覧会の絵』

老若男女、クラシック・ファンもジャズ・ファンも等しく楽しめるジャズのエッセンスがたっぷり詰まった痛快なアルバムである。素材は小中学校の音楽鑑賞の時間に必ず聴かされる<ボレロ>と<展覧会の絵>。

-

#1109 『辛島文雄トリオ/ア・タイム・フォー・ラヴ』

ピアノ・テクニシャンやエンジニアをはじめピットインミュージックのスタッフが沖縄まで出かけてホール録音したもので、これまでのピットインでのライヴとは空気感が違う。沖縄でのツアーの際、何度かこのホールで演奏した辛島がピアノやホールの響きが素晴らしく、心に残っていて、地元の関係者の協力もあって今回実現したのだそうだ。

-

#198 『山下洋輔スペシャル・ビッグバンド/ボレロ|展覧会の絵』

ライヴ録音でここまでシャープに音像を展開できた驚異の録音

-

Reflection of Music vol.34 ローレン・ニュートン

身体そのものを楽器とするローレン・ニュートン、幅広い音域、色彩に例えるならば淡く仄かな色あいから濃く濁った色調まで豊かな音色を持ち、変幻自在にその響き、表情を操りながら、ヴォイスの限界を超えるように時に音響的に時に演劇的に即興パフォーマンスを行う。ノイジーでダーティなサウンドを発する時も決して品格を失わない。彼女が創り上げたパーソナルな音空間には、いつも毅然とした美しさが保たれている。

-

#1103 『佐藤允彦&ローレン・ニュートン/Skip the Blues』

ヴォカリーズ、しかもインプロヴィゼーションは苦手、という喰わず嫌いも、タイトル・チューンのブルースを聴けば彼らのすばらしさに魅了されるはずである。

-

#1100『ポール・ブレイ/プレイ・ブルー』

いやさ、当時ブレイはECMアイヒャーの音の仕立てに本心は合点が行ってなかったんだと思うよ、

-

#1096『Norma Winstone /Dance Without Answer』

沈黙が常にあり、透明の空気がそこにある。3人は「沈黙」の感覚を共有し、巧みに音を使うことにより「沈黙」を表現しているというのが正しいかもしれない。

-

# 079 尾川雄介+塚本謙『インディペンデント・ブラック・ジャズ・オブ・アメリカ』

“あの時代の [黒ジャズ] にもっとも相応しい言葉――自主、独立、自立、独自をキーワードに、地域性/民族性/音楽性を限定した結果 ”生まれたのが“ インディペンデント・ブラック・ジャズ・オブ・アメリカ”というわけだ。

-

#664 灰野敬二 4DAYS

海外アーティストを交えた異なるユニットの演奏を同時期に体験することで、1970年から一貫して日本のみならず世界の音楽シーンの極北に身を置く灰野が、40年以上経った現在も表現の新たな地平に挑み続ける秘密を垣間見ることができたような気がする。

-

#078 松坂妃呂子『ジャズ古今往来~ビバップの心と技を受け継いだ日本人ジャズ・アーテイスト』

半世紀にわたってバックステージで日本のジャズを支えてきた功労者、「ジャズ批評」発行人松坂妃呂子の目を通した日本のジャズとジャズシーン。

-

#077 柳樂光隆『Jazz The New Chapter ~ ロバート・グラスパーから広がる現代ジャズの地平』

現代ジャズの扉は開かれた。ジャズ評論の21世紀はようやく始まった。

-

#650 ZEK3 - Feb. 2014 Knuttel House

このトリオに絶句するのは演奏に接したことが無い者だけだろう。誰でも一度ライヴを経験すれば、類い稀な「絶頂感」(Z)と「悦楽」(E)と「感動」(K)に包まれることは間違いない。

-

#642 本田珠也 SESSION

ジャズでもロックでもなくただひたすら「音楽」というセッション。我々は途轍もなく大きな奇跡を目撃したのではなかろうか。

-

#1069 『Elton Dean, Paul Dunmall, Paul Rogers, Tony Bianco/Remembrance』

約2時間の演奏には英国ジャズが辿り着いた表現の高みが示されている。この2年後にエルトン・ディーンは惜しくも帰らぬ人となり、デレク・ベイリーとロル・コクスヒルも天国へ召されてしまったが、歴戦の闘士が不在でも英国ジャズの前途には希望の光が差している。

-

#1066 『関根彰良/SOLITARY PHASE』

このアルバムこそCDを買わないと関根の全貌や仕掛けを楽しめないわけで、あるいは、iTunesなどを通した曲買い風潮に対するアンチテーゼという深謀遠慮なのかもしれない

-

#631 .es(ドットエス)LIVE IN TOKYO 2013

注目の関西即興デュオ.es(ドットエス)の東京公演2デイズ。

-

#616 リューダス・モツクーナス・ソロ&デュオ w ペトラス・ゲニューシャス

4日間で3つの異なるシチュエーションで彼らの演奏を聴いたが、どの環境でも共通していたのは、どっしりと地に足を付け、身に着けた高度なテクニックを表現の手段として駆使し、非常に密度が濃く広大な音楽世界を展開してくれたこと。

-

Reflection of Music Vol. 31(Extra) セシル・テイラー

私たちはセシル・テイラーの音楽をどう聴けばよいのか。トニー・オクスレーはかつてこう言った。「セシルの音楽をモダーン・ミュージックのように決してシリアスに捉える必要はない。とても自由でエナジーに満ちていて、僕は演奏していてもとても楽しい」。そして付け加えた。「ただココロを開いて聴けばいいのだ」と。

-

37. チャック・へディックス『バード;ザ・ライフ・アンド・ミュージック・オブ・チャーリー・パーカー』

2013年10月に新しく出版された、チャック・ヘディックス著『バード:ライフ&ミュージック・オブ・チャーリー・パーカー』(University Of Illinois Press)をカンザス視点で読む。

-

#1054 『橋本孝之 TAKAYUKI HASHIMOTO/COLOURFUL – ALTO SAXOPHONE IMPROVISATION』

大坂の即興音楽ユニット.es(ドットエス)の橋本孝之の初のソロ・アルバム(2014.2)。暗闇に白い煙のように立ち上るアルトサックスが無数の色彩を描き出す渾身のアルバム。

-

#1053 『T. Mikawa & .es/September 2012』

大坂の即興音楽ユニット.es(ドットエス)が、日本ノイズ界の重鎮、美川俊治(Incapacitants/非常階段)と共演したライヴ・アルバム。それは即興演奏の未来への希望の光を見出す一期一会の三者が描き出した結晶となった。

-

Reflection of Music Vol. 30 セシル・テイラー

セシル・テイラーはエリントン同様に音楽家として屹立した存在だ。今回再びそのステージを観て、彼が追求してきたのは、あくまでもパーソナルな音楽であり、世界だということを強く感じたのである。

-

特別寄稿 未知への跳梁 – セシル・テイラーと田中泯

セシル・テイラーの場合、ダンスや所作がセシルにまつわるあらゆることと無関係でなくなってくる。

-

#25 『Cecil Taylor Unit/Nicaragua: No Pasaran – Willisau 83 Live』

フリージャズ・ファンのアメリカ人コレクターを経由して入手したセシル・テイラーの海賊版。1983年のスイス、ヴィリザウでのライヴ録音だ。

-

#30 セシル・テイラーの「京都賞」受賞を祝う

「セ~シル・テイラー・ユ~ニット!!」。レコードに針を下ろすといきなりMCの絶叫する声が耳に飛び込んでくる。悠 雅彦氏の壮年の声である。そして、その声にかぶるようにしてピアノが、アルトサックスが、そして、ドラムスが雪崩を打って出てくる。

-

# 122 Meg Okura (violinist/erhu-player/composer/arranger/band-leader)

メグ・大倉(ヴァイオリニスト/二胡奏者/作曲家/編曲家/バンド・リーダー)今現在、すでに夢を生きています。

-

#075 五海ゆうじ『阿部薫写真集 OUT TO LUNCH』

高田馬場のBigBoxでアルト、ピアノ、ハーモニカを録音した。この時の写真が何枚か収録されている。初めて父親になる期待と不安がないまぜになったような表情が見てとれないだろうか。

-

#074 Chuck Haddix『bird The Life and Music of Charlie Parker』

カンザス・シティ・ネイティヴ、しかも、膨大な資料を収集、管理、分析するアーカイヴィストの手になるチャック・ヘディックスの著書。この新著で明かされた新事実、既刊書の誤謬の訂正もある

-

#595 SOFA NIGHT 2013 & ジャズ・クルーズ・ノルウェー

近年、目にすることの多い北欧勢だが、なかなか知られることのない若手ミュージシャン(ソフィア・イェルンベリ、キム・ミール、エスペン・ライナーセン、アイヴィン・ロンニング)、またスーパーサイレントのメンバーであるストーレ・ストーレッケンが参加しているエレファント 9 + レイネ・フィスケ、そしてヘルゲ・リエントリオの久しぶりの来日ということで二つの対照的なイベントへ出かけることにした。

-

#121 チャック・ヘディックス

チャック・へディックによるバード(チャーリー・パーカー:1920年8月29日~1955年3月12日)の生き様と音楽を綴った新刊が2013年8月30日に刊行された。パーカーに関する従来の著作が主としてパーカーの音楽とレコーディングに焦点を当てていたのに対し、ヘディックスの新刊では、16才で溺れたドラッグがどのように彼の人生や音楽に影響を与えたかについて、新たに発見した資料や見過ごされて来た資料を丹念に読み直す事によって解き明かしている。

-

#1033 『ミシャ・メンゲルベルク&豊住芳三郎/ミシャ・サブ・デュオ 逍遥遊』

SABUもミシャもモンクがとても好きなのだ。そりゃー、好きなんてもんじゃないですよ。初来日(1963年)の時から言っているもんね。ミシャはモンクの後継者だよ。コピーやらずにあれだけモンクのスピリッツを出せる人ってほかにはいないでしょ、世界でいないよ。

-

#120 内橋和久 ギター&ダクソフォン

2011年、内橋和久はポーランド人ミュージシャンを招聘し「今 ポーランドが面白い」というイベントを行った。今年(2013年)10月、その第二回目が東京、大阪、その番外編が京都で行われる。

-

#073 竹田賢一著『地表に蠢く音楽ども』 山崎春美著『天國のをりものが 山崎春美著作集1976-2013』 JOJO広重著『非常階段ファイル』

竹田と山崎の著作が既出記事のアーカイブであるのに対し、関西アンダーグラウンドを代表するノイズ・バンド、非常階段のリーダーJOJO広重の『非常階段ファイル』は全編書き下ろしのドキュメンタリーである。

-

# 1030 『山中千尋/モルト・カンタービレ』

一番楽しめたのは『ハノン』であった。というのも、筆者自身、子供の頃、嫌でたまらなかった機械的な指の練習曲ハノンがこんなにウキウキと楽しく弾けるなんて!というリアルな驚きが大きかったからだろう。

-

# 1026『ミシャ・メンゲルベルク+豊住芳三郎/逍遥遊』

このアルバムにはミシャとサブの他にもう一匹(!)共演者が登場する。コオロギである。コオロギはミシャのピアノに限って共演を買って出る。なに、サブのドラムが入ってくるとコオロギの声がマスキングされて聞こえないだけなのだが。

-

#1024 『Isao Suzuki × KILLER-BONG/KILLER-OMA』

ジャズかどうか、クラブ系かどうか、などジャンルは関係なく、ここに刻まれた演奏は、ふたりの求道的表現者が全身全霊をかけて交感した、紛れもない真の即興演奏の記録に他ならない

-

#072 田中啓文著『聴いたら危険!ジャズ入門』

「ジャズの過去を振り返る歴史書はあっても現在のジャズ・シーン、とくにフリージャズ・シーンを切り取ったガイドブックがなかったんです」

-

#561 JAZZ ART せんがわ 2013 ~ 野生に還る音 親密な関係 生きる芸術 ~

フェスティバルの大団円は、ジョン・ゾーンが1984年に考案したゲーム理論に基づいた即興演奏スタイル、ジョン・ゾーンズ・コブラ。当時から日本の即興音楽家を魅了し、数々の日本人演奏家により実践されてきた。現在も巻上公一を中心に継承されている。

-

#560 フェスティヴァルのあり方~「JAZZ ARTせんがわ」を観て

「JAZZ ARTせんがわ」のように、ジャズのメインストリームではなく、周辺のエッジな部分を取り上げるフェスティヴァルは貴重だ。そこにこそ次代に繋がる創造活動の芽があるからである。ジャズ祭は文化事業であり、ひとつのメディア。継続させることでさらに音楽と人とのさまざまな出会いをもたらしてほしいと願う。

-

#552 「フランス・ヴァン・デル・フーヴェン+小橋敦子・デュオ」

素晴らしい楽器と素晴らしい環境(ホール)を与えられたミュージシャンはそれらの相乗効果によって期待以上の結果を生む、即興を旨とするジャズならではの醍醐味である。

-

#118 Thomas Morgan/トーマス・モーガン(double bass)

彼(菊地雅章)は崇高ともいえるほど美しいテクスチュアを紡ぎながら、それを一瞬の内にぶち壊すことも厭わない。

-

#117 ピーター・キューン Peter Kuhn

今では、音楽が私の存在を証明するものではないが、他の方法では表現し得ないことを表現するための素晴らしい手段であることに違いないと思っている。

-

#1006 『富田勲/イーハトーヴ交響曲』

宮澤賢治の没後80年を契機に発表された作品だが、富田の中では何十年にもわたって育まれてきた思いの集大成である。300人に及ぶオーケストラとコーラスを駆使した壮大なドラマの展開を予想されがちだが、初音ミクというヴァーチャル・シンガーを起用したことにより一挙に浮力が付いた。

-

# 1004 『.es/darkness』

大阪のコンテンポラリー・ミュージック・ユニット.es(ドットエス)。21世紀も10年過ぎてこれほど生々しく自己主張する激しい音の渦が生まれるとは、まさに驚異的である。さらにこのエモーションの塊のような演奏が、現代美術ギャラリーから生まれてきたという事実が興味深い。

-

#536 ピンカス・ズーカーマン ヴァイオリン・リサイタル

初めて生の演奏に接したピンカスその人は、エネルギッシュで軽妙、という勝手な思い込みとは別次元の、圧倒的な貫禄と音の豊穣を感じさせる巨匠であった。

-

#535 舘野泉フェスティヴァル—左手の音楽祭2012-2013/ 左手の世界シリーズvol.5 世界を結ぶ

左手の音楽、というとあたかも両手で奏される音楽とは異質の音楽に聞こえるかもしれないが、エネルギー放出の量は両手のそれをも凌ぐ。要はエネルギー分配の問題であり、むしろ左手に集約されることで「舘野泉その人」がより一層のマグマのような濃度をもって迫ってくるのだ。

-

#116 pianist 菊地雅章 by イーサン・アイヴァーソン

菊地 雅章(きくち・まさぶみ、1939年

-

# 115 岡部源蔵 Genzo Okabe (サックス奏者/作曲家)

普段ジャズ若しくは音楽を聴かない方から専門家やミュージシャンなどすべての人に楽しんでもらいたい、というのが全体のコンセプトとしてあります。

-

#525 ラチャ・アヴァネシアン ヴァイオリン・リサイタル

アヴァネシアンとマイスキー。27歳と26歳といううら若きふたりながら、ステージから発散する成熟した、匂いたつようなオーラ。

-

#071 『世界フリージャズ記』

ジャズ評論家副島輝人が1970年代後半から『ジャズ批評』、『パイパース』などに寄稿した文章が集成され、一冊の本になった。現代ジャズの広がり、その発展と変容に迫った内容でリアルタイムの現場を伝える貴重な著作集。

-

#070「絵のない絵本 シリーズ第二作〜おおごまだらになりたい」

この第2作でも神野の朗読と小曽根の音楽がひとびとの創造力を強く刺激することだろう。その源泉は共に稲吉紘実のメルヘンである。

-

Reflection of Music vol. 27 早坂紗知

早坂紗知はまさに日本のジャズにおける女性管楽器奏者の草分けである。今でこそ女性の管楽器奏者は珍しくないが、25年前は違った。音楽ビジネスとは無関係に、演奏家として我が道を突き進んできた姿は寧ろ爽々(すがすが)しくみえる。

-

#990『Genzo Okabe/Okabe Family』

待てど暮らせど彼女たちに対抗する若い才子が現れないとなれば、潮目が男性側に来ていないのだと思うしかないか。あきらめかけていたところに飛び込んできたのがこのオカベ・ファミリー(Okabe Family)を名乗るユニットのデビュー作である。といえばいかにも恰好いいが、実際、このユニットの音楽は目をみはらせるほど新鮮だった。

-

#114 アレックス・クライン Alex Cline

僕は、自分自身の音楽的成果に対し、すごく満足しているし、ロスに留まっていたからこその成果だと思っている。ロス在住のミュージシャンが、東海岸中心のジャズ・メディアに軽んじられているのは事実だと思う。

-

#974『アントニオ・アダルフォ/フィナス・ミストゥラス』

斬新で清新,豊かな質感を持つ上質音楽であると同時に、ジャズ・ファンのブラジル音楽入門盤としてもハナマルと言えそうで、ワイン等を片手に、一人で寛ぎながら愉しむのにも好個の作品とお勧めしたい

-

#54 食べある記 Xl

年が改まってはや3ヶ月。時の流れは予想を超えて速い。早くも鞭が入ったかと錯覚するほど、2013年の幕が開いてほどなく、次々とジャズの威勢のいい演奏と出会った。そこで、その幾つかをピックアップすることから本年最初の<食べある記>を始めることにしよう。

-

Reflection of Music vol. 25 ランディ・ウェストン

音楽を演奏するということをスピリチュアルなイベントと捉えているというランディ・ウェストン、スピリチュアルという言葉がぴったりとくる音楽家はそんなにいるものではない。その数少ないひとりが彼なのである。

-

# 960『Asuka Kakitani Jazz Orchestra/Bloom』

『垣谷明日香ジャズ・オーケストラ /ブルーム』実際に全曲を繰り返し聴くことで、ここでの高度なオーケストレーションとアンサンブルの磁力に次第に引きつけられる、そんな快感を私は久し振りに体験した。

-

#499 ワディム・レーピン ヴァイオリンリサイタル

音楽の引出しは無限大のふたりが、限られた時間とスペースでもち得る限りを出そうとする。徹底して聴かせるための音楽。そうした情熱がときに過剰なまでの濃い味となって押してくる、実に手応えと腹もちのよいデュオであった。

-

このCD2012 国内編 #07 『ポール・ウィンター・コンソート/MIHO: Journey to the Mountain』

_電源は? 「完璧なソーラー電源を用いました」

-

#958 DVD『イェーナインリン&高橋ゆり/ピョンチョウに捧ぐ』

このDVDはミャンマー国内を対象としており、ここ数十年のポップスの大人気はそれはそれでかまわないが、古典音楽にももっと気軽に親しんでほしいという願いをこめてあります。

-

#486 風ぐるま~時代を超えて音楽の輪を回す/波多野睦美/栃尾克樹/高橋悠冶

現代音楽界の重鎮、高橋悠冶が企画する「風ぐるま」は、そのサブ・タイトルである「時代を超えて音楽の輪を回す」が示すとおり、エンドレスに輪が回転する現在(いま)の豊かな在りようを、さまざまな切り口で見せてくれる。

-

#481 黒田京子 ソロ公開録音

事実とも理(ことわり)とも非なるリアリティの深層に触れたいとき、黒田京子の音楽が無性に聴きたくなる。

-

Yumi’s Alley #25 「阿佐谷ジャズストリート2012」

今年で第18回を迎えた「阿佐谷ジャズストリート2012」、今年は杉並区制80周年にもあたり、ジャズストリートと区政80周年記念パレードとのジョイントとなり杉並区全体が大いに盛り上がりこのイヴェントを楽しんでいた。

-

オスロに学ぶ Vol.6「ムンクの絵に感じるノルウェー」

絵画や音楽は、人間が創り出したものかのように見えるが、それらが生まれた土地や空気、自然が人を使って形にしたものではないだろうか。

-

#471 田崎悦子 New Yorkデビュー40周年記念ピアノ・リサイタル~Homage to Debussy ドビュッシー生誕150年

田崎の音楽が、とてつもない集中力と没入のうえに成り立っていることは今さらいうまでもないが、そこで展開される世界は、何と誠実でピュアで、人生がまとった成熟のすべてが総動員されての、飾らない暖かさに満ちていることか。

-

#109 ジョン・サーマン John Surman (composer/ multi-instrumentalist)

僕の音楽は絵にたとえるとクイック・スケッチのようなものだ。アウトラインははっきりしているけど、細かい部分までしっかり塗り込むタイプじゃない。

-

オスロに学ぶ Vol.5「ノルウェーの夏」

ジャズなどの音楽が人々の暮らしの中でとても親しみやすい所にあり、どんな人でも気軽にフェスティバルを楽しめる環境がノルウェーのとても良い所だ。

-

#110 矢沢朋子|Tomoko Yazawa (piano)

東京生まれ。桐朋学園大学演奏学科ピアノ科卒業。エコール・ノルマル・ミュージック・ド・パリ卒業。1990年タングルウッド・ミュージック・センター奨学生。3年のパリでの留学後、東京で全曲20世紀のピアノ作品によるデビュー・リサイタルを行った。1997年、京都賞でクセナキスの「ミスツ」を演奏、1998年には現代音楽の分野への優れた業績に授与される「第16回中島健蔵音楽賞」を受賞。

-

#942『矢沢朋子/Playing in the Dark 仏蘭西幻想奇譚』

ピアニスト矢沢朋子の活動は、これまではエレクトロニクスを用いた新しいメディアを使った実験的傾向の作曲家とのコラボレーションが多かったが、本作でとりあげているのは近現代ヨーロッパの神秘主義的傾向を示す作品群である。

-

オスロで学ぶ Vol.4「“ここ”で生まれる音楽」

ここに来てちょうど1年が経つ今、日本人である自分自身を見つめ直す必要があるように感じる。ノルウェーの人々や自然がそう感じさせてくれた。

-

#455 東京フィルハーモニー交響楽団第821回オーチャード定期/渡邊一正/中村紘子

この日の目玉ともいえる中村紘子によるグリーグ。やはり「スター」の演奏である。ステージにおける圧倒的な華やかさと貫録は、聴き手の意識を鷲掴みにするものをもっている。「コンサート・ピアニスト」としての根本的要素について、今さらながら納得させられるのだ。

-

#27 『ECM catalog』海外プレスの見方

2年有余をかけて『ECM catalog』は完成した。ECM本社のマンフレート・アイヒャー、スティーヴ・レイク、ハイノ・フライバーグからそれぞれ祝辞が届いた。ECMのオフィシャル・サイトを通じて海外発売もスタートした。

-

#067「絵のない絵本〜この星が絵でうめつくされたら」

一流のアーティストが誠意を込めて制作したものだけに大人にも充分鑑賞に耐え得る作品に仕上がっている。

-

#447 アンリ・バルダ ピアノリサイタル

前半はラヴェル、後半はショパンというバルダのピアニスティックな側面が存分に堪能できるプログラム。とにかくあらゆる打鍵の瞬間が魔法である。発光する音色、濃厚に立ち込めるムードの揺らぎ、その場の空気がヴェールをまとってはふわりとした風を孕(はら)む。否応なくぐいぐいと惹きこまれるのだ。

-

特別寄稿「リトアニアのジャズについて」by ヨナス・リムサ

1990年にリトアニアが再び独立を勝ち取ると、ジャズやその他のジャンルの演奏家にとって演奏したり、学んだり、さまざまなプロジェクトを創造する可能性がさらに広がっていった

-

オスロに学ぶ Vol.3「ミハエル(ミーシャ)・アルペリン」

text by Ayumi Tanaka

-

#926-B 『Dislocation / Mud Layer Cake』

国際的にもすでに高い評価を得ている“Dislocation”だが、その名称がふくみ得るところの、規定からの転置・逸脱といった堅苦しい想念に捉われる隙を与えない。もちろん瞬間は増幅して非常な強度をもっており、その持続が聴いている者の時間感覚を麻痺させるが、単純にノリに還元される引き際の良さがある。

-

# 926-A 『小山彰太/南野梓/谷村武彦/柳川ホウメイ/イトウカズヒト ~ 悪くない』

名古屋発プティ・レーベル第一弾 (経緯は高平哲郎氏のライナーを参照されたい)。タイトルからも彷彿されるとおり、肩肘張らないスタンスのアルバムである。しかし、『悪くない』の反意語が『良くもない』には決してならないところが流石である。和み系とは程遠い、各々の個性が発するどうにもならない成熟が生む余裕だ。

-

#429 イーヴォ・ポゴレリッチ ピアノリサイタル~The Legendary Romantics 第二夜

ポゴレリッチの演奏には、ジェンダーなど軽く凌駕する、濃厚にして深化しつづける人間性の魅力の本質が詰まっている。

-

オスロに学ぶ Vol.2 「オスロの人と生活あれこれ」

オスロ・レポートの2回目はオスロの人と生活のあれこれです。

-

Vol.1 ノルウェー国立音楽大学

私のジャズ・ピアノのレッスンをしてくれているMisha Alperinはウクライナ出身のコンポーザー=ピアニスト。素晴らしいレーベル、ECM Recordsから作品を出していて、すごく音色が美しくてまるで物語をみているかの様な演奏をするピアニスト。

-

#861『Jeff Cosgrove/Motian Sickness “for the Love of Sarah”- The Music of Paul Motian』

『ジェフ・コスグローヴ/モチアン症候群〜ポール・モチアンの音楽』そんなことは忘れて、これ、実にいい。ヴィオラとマンドリンの音色の異化効果もあってか、単に作品集という意義を超えてバトンされるモチアン・ミュージックのコアが聴こえるものだ。

-

このライブ/このコンサート2011国内編#09 『白石かずこ(詩・朗読) 井野信義(b) 巻上公一(theremin)』

311以降、それ以前に増して、ネット上ではいろいろな言葉の切れ端が溢れ続けている。そういう時代だからこそ詩が必要であると、世界的な詩人である白石のパフォーマンスを観ながら思ったのだった。

-

このライブ/このコンサート2011国内編#01 『坂本弘道=松田美由紀/言葉は玄天に砕け、弓は下弦を射る』

どのような人生にもすっと入りこんでしまう曲を1曲でももっているミュージシャンは偉大である。それが身に染みた夏の夜更けだった。

-

#099 Jeff Cosgrove ジェフ・コスグローヴ / drummer

(モチアンの音楽で惹かれるのは)エモーションとスペースだ。エモーションは彼の楽曲に共通した魅力で、しかもうまくバランスが取れている。

-

#857 『佐藤允彦/江戸戯楽』

佐藤允彦による「戯楽」第二弾のジャズ出囃子集。寄席に見立てたアルバム構成になっていて、村上の叩く<一番太鼓>で始まり、<前座の上り>、そして古今亭志ん生の<一丁入り>と続く。

-

Chapter 18 ドン・チェリー

ドン・チェリーは生き方、考え方、そして音の出し方のすべてがナチュラルで自由な人であったと思う。

-

#354 『サントリー芸術財団サマーフェスティヴァル2011/芥川作曲賞選考演奏会』

こういう時代に、ますます鍵となるのは「生の手ごたえ」であると実感する。作曲家もサイバー上に万遍なく行きわたるような音楽を志向し始めたらそれこそ終わりだろうし、会場で聴く側も生でしか味わえない様々なニュアンスに鈍感であっては新たな萌芽も萎えてしまう。

-

#21 アストラッド・ジルベルト+スタン・ゲッツ楽団~

MGM映画『クレイジー・ジャンボリー』サウンドトラック主題歌 1965初めて耳にするアストラッドのハスキーではかなげな歌声とゲッツのサブトーンを伴うソフィスティケートされたサックスにすっかり痺れ、ドーナッツ盤を買ったのであった。

-

Chapter 16.ジョン・コルトレーン

蒸し暑い夏の一夜、なんとなく胸騒ぎがしてカメラを手に新宿へと出向いた。多分「ポニー」の帰りだったと思う。予感が的中、歌舞伎町のコマ劇場近くの天麩羅屋さんでコルトレーンの一行とぱったりとであった。敬愛の念をこめて挨拶をすると、コルトレーンは優しい眼差しで迎えてくれた。

-

Chapter 15.ダンケ:梅津和時・原田依幸

1980年10月18日、ドナウエッシンゲンの会場での一音は原田の<Bitte>から始った。透徹した原田のピアノ・ソロから始まり、やがて梅津がアルトで絡む。二人のヴォルテージは異様に高かった。二人の緊張が高みに達した時、二人は突然唄を歌い始める。完全な即興による<Danke>である。ここで持ち時間は終了するが興奮した会場からは口笛がなり、アンコールの拍手が鳴り止まなかった。

-

#801 『藤本一馬 / Sun Dance』

たしかに、スケール感もあれば、突破力もある。ピュアネスはいうまでもない。しかもそのどれもが並外れたレヴェルに達している。

-

# 794『リー・コニッツ|ブラッド・メルドー|チャーリー・ヘイデン|ポール・モチアン/ライヴ・アット・バードランド』

この演奏は、NYの老舗ジャズ・クラブ「バードランド」が60周年を迎え、60年前のオープニング・ナイトに出演したリー・コニッツ(もうひとりの現役はロイ・ヘインズ)にカルテットを組ませて1週間の公演を企画したもの。

-

#337 エリアフ・インバル & 東京都交響楽団/2011年5月都響Aシリーズ

東京都交響楽団という、素のままでも稀有な音色の透明度 を誇るオーケストラが、インバルのさじ加減により変幻自在に表情を変える。オーケストラの醍醐味ともいえる、繊細であると同時にダイナミックなテンションの持続を一貫して堪能できた一夜であった。

-

Chapter 14 辛島文雄

常にジャズの本道を歩み続け、その強靭なタッチと前のめりのドライヴ感がうまくかみ合って強力なスイングを生み出す辛島文雄、その顔にはジャズを演奏する喜びが満ち溢れている。

-

#20 黒田征太郎「鳩」(パステル画)1995年

この愛らしい5羽の鳩を見ながら、あのときの黒田征太郎の奔出する情念を思い出している。

-

音の見える風景 Chapter 13 「マイルス・デイヴィス」

マイルスは、自分はいつの時代でもブルースをやっているんだといい、胸に手を当て、ここにブルースの魂が宿っているんだと言っている。

-

Interview #96 ラリー・カールトン Larry Carlton

自身の魂の底から出てくるもの、それはやわな音楽構造や複雑なものでは表現し難い様に思えます。故にブルースという単純な音楽がより複雑な人間の感情と表現を伝える事が出来るのではないでしょうか。

-

#778『Kimura sings Vol.1 Moon Call/Kimura Atsuki sings Nat King Cole』

「憂歌団」のヴォーカリスト(だった?)木村充揮の新作である。ナット・キング・コールの世界を予測させながらいつのまにか完全に木村充揮の世界に取り込まれていた楽しいひとときだった。

-

#164 スペシャル企画『トーマス・モーガンECM録音聴き比べ』

直近の4作のうち録音エンジニアはNY制作の3作がジェームス A.ファーバー、残り1作はイタリアのステファーノ・アメリオ。

-

#28 居座る虎〜●●●●とリトアニア

人口三百数十万の小国とはいえ、一国のジャズの全貌を一枚のCDで伝えきれるはずはないが、少なくともリトアニアというバルト三国の一つの現在のジャズ・シーンの精髄を切り取ったものであることは間違いない

-

Vol.65 (extra) 沖 至+白石かずこ

その夜の沖は、実によくうたう。まるでブラウニー(クリフォード・ブラウン)が目の前にいるようではないか!? ちょいと、バルバレスコ(伊)を飲み過ぎたせいかしらね。

-

# 090 リューダス・モツクーナス/リード奏者(リトアニア)

Liudas Mockunas (reeds) Lithuania最近僕はミュージシャンをアメリカ人、ヨーロッパ人、アジア人などと区別しなくなりました。国籍ではなく、個々のミュージシャン同士が演奏し、コミュニケーションを図っていると考えています。

-

Vol.61 白石かずこ

「ママ」も「パパ」も懐(ふところ)が宇宙空間のように深い。両者とも気分はサン・ラの『太陽中心世界』であるはず。「ママ」はビートニクを通過し、「パパ」もフリージャズをすでに通過している。インプロヴァイズド・ポエムとインプロヴァイズド・ミュージックはフレッシュに交感しないわけはない。

-

Chapter 8 近藤等則 Toshinori Kondo

自分のいのちを解放し、システムの中に飲みこまれずに生きていく、誰に何と言われようが、自分のいのちに忠実に生きるという自我にたいする過激な姿勢

-

#89 アーリル・アンダーシェン(アリルド・アンデルセン)

マンフレートはあの時点では普通のプロデューサー以上のことはしていない。僕らのやりたい音楽をやりたいように演奏した。

-

#064 Giya Kancheli『Simple Music for Piano』

ギヤ・カンチェリ『ピアノのためのシンプル・ミュージック』(提示された「シンプルさ」はそれ自体閉じてしまうものではなく、むしろ解釈の自由を促すものだ。とりわけ、インプロヴィゼーションの才能に恵まれた者にとっては。

-

Chapter7 ミシャ・メンゲルベルク

囲碁好きのミシャは、来日すると帰国の前日に、よく渋谷毅さんのところに電話がかかってくることがあったという。これから囲碁をやらないかという誘いだった。碁会所につめた二人は夜を徹して囲碁を打ったという。

-

# 281 宝示戸亮二 ×リューダス・モツクーナス CD発売記念JAPANツアー

デュオのコンビネーションも理想的なもので、演奏によってほんとうに開放された。二人の演奏に、意識は旅に連れ出されたようだった。

-

#85 海野雅威 Tadataka UNNO jazz pianist

場所はどこであれ、どのように生きるかが音楽に反映すると思っています。

-

#280 「東京JAZZ」特集:東京JAZZ CIRCUIT 2010

ノルウェーのミュージシャンやグループはこれまでさまざまな形で来日しているが、新旧3世代のリーダー率いるバンドの演奏をひとつのステージで披露するのはこれが初めてであり、ある意味でノルウェー・ジャズの隆盛を象徴するイベントであるといってよい。そして、キーワードは“ECM”である。

-

#88 アーリル・アンダーシェン(アリルド・アンデルセン)

3本指を使うベーシストを初めて目の当たりにしたのはセシル・マクビーだった。1967年だったかな、チャールズ・ロイドのカルテットで北欧に来たときのことだ。とにかく驚いた。

-

「リトアニアのジャズについて」

ヨナス・リムサ1990年にリトアニアが再び独立を勝ち取ると、ジャズやその他のジャンルの演奏家にとって演奏したり、学んだり、さまざまなプロジェクトを創造する可能性がさらに広がっていった。

-

音の見える風景 Chapter #6「ペーター・ブロッツマン」

ただただ痛快そのもの、狂気の一歩手前と言いたくなるほどその瞬発力は時を忘れさせてくれる。しかし、その内奥には優しい呼びかけ、訴えがある。

-

#27 マイラ・テイラー&井上ひろし:カンザス・シティ・ジャズと日本昭和歌謡

93歳のマイラ・テイラーが歌う井上ひろしの昭和歌謡<雨に咲く花>を聴いてみたいが、「ワイルド・ウイメン」をカンザス・シティから日本に招く手だてはないものだろうか。

-

#065 『アヴァンギャルド・ジャズ~ヨーロッパ・フリーの軌跡 』

1枚の写真がじつに多くのことを語り、多くのことを暗喩しているが、本書に掲載された多くの写真に共通するその事実は筆者がフォト・ジャーナリストであることに由来する。

-

# 063 『ECM catalog』

もしも、無人島に1冊だけ持ち込むとすれば、コレっきゃありません。

-

#25 Ex. デイヴィッド・バーンの新作『Here Lies Love』をめぐって

バーンの最新作は、商品としての形式は旧来のものですが、 もしかしたら新しい何かの萌芽を秘めているのかもしれません。ぼくが期待したいのは、そこなのです。

-

#26 Ex. ふるさと未来花供養〜花とギターと詩吟の競演(コラボレーション)

終演後、さっそく来場者のふたりから公演の申し出を受けたが、このギターと詩吟とフラワー・アレンジメントというユニークなコラボレーションが聴衆にアピールできたことを物語っているようだ。

-

Chapter 5 富樫雅彦

そしてこれ以降の富樫さんはフルセットのドラマーよりも艶っぽいフォービートを叩いたかと思えば先鋭的でイマジネイティブな世界を放射するという、あたかも異次元を漂っているかような独自の展開をはじめるのである。

-

# 062 『ニューヨーク アウトドアコンサートの楽しみ

ところで、氏の音楽観が一挙に大きく拡がったのはひと夏のNYでのアウトドア・コンサートの体験だったという。

-

音の見える風景 Chapter #4「カーラ・ブレイ」

カーラ・ブレイはなんとも形容しがたいほどかわいいチャーミングな女性である。そして、ファインダーでみるカーラは天真爛漫で純粋、シャイのかたまりである。

-

Library #62『ニューヨーク アウトドアコンサートの楽しみ』

「3ヶ月ほどの間に、様々な音楽が展開される一夏のNYの音楽シーンを時系列に並ぶ横軸で捉えた」もの。

-

#24 友人の死を悼む(続)

小林洋一さんと芳賀詔八郎さんのこと2010年5月12日、僕はふたりの友人、小林洋一さんと芳賀紹八郎さんを同時に失った、

-

#683 『デイヴィッド・バーン&ファットボーイ・スリム/ヒア・ライズ・ラヴ』

『David Byrne & fatboy slim / Here Lies Love』考え抜かれたコンセプトと手法。ポップなナラティブ。そして大胆な遊び心。最初は「謎」でしかなかったが、本作を知ればしるほどバーンというクリエイターの懐の深さに魅せられてしまう。

-

音の見える風景 #3 「森山威男」

森山さんのタイコはひと一倍音が大きい。スネアにしろ、バスドラにしろ、シンバルにしろ、音の洪水である。しかし全くうるさくないばかりかむしろ爽快である。

-

Reflection of Music vol. 2 ドン・チェリー

ドン・チェリーは60年代から世界を旅し、マージナルな地域にも赴き、そこのミュージシャンと共演してきた。フリージャズ畑では珍しく、そのボーダーを身軽に越境するミュージシャンだった。

-

#676 『早坂紗知+永田利樹New York Special Unit/イースト・ヴィレッジ・テイルズ~Live in New York』

7年後の1989年、ジャズ・ベーシストとなった新婚の永田はサックス奏者の早坂紗知を伴って再びその地に立った。人生の伴侶であり、音楽の同志でもある早坂にジャズ・ミュージシャンとしてのスピリットの原点を共有させたかったのだろう。

-

音の見える風景 Chapter 2「ハン・ベニンク」

ハンの領域はドラム・セットだけではおさまらず床から壁まであらゆるところを叩き、こすり色彩豊かなリズムを生み出す。

-

Interview #79「マンフレート・アイヒャー」Part 1

あなた自身の責任で「沈黙」を創り出すんだ。待っていても「沈黙」はやってこない。望んだだけでは「沈黙」は訪れてはこないんだ。

-

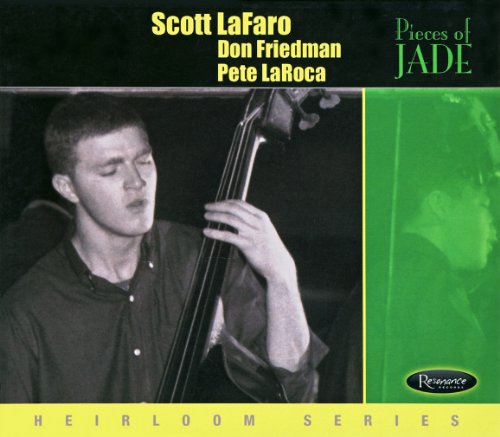

#669 スコット・ラファロの肖像 – レゾナンス・レア音源シリーズ(1)

本アルバムはただ単にレアな音源というにとどまらず、ドン・フリードマンとのトリオ・プレイ、エヴァンスとのデュオ・リハーサルを通じてスコット・ラファロの俊敏な反応と超人的なベース・ワークが充分堪能できるのである。

-

Reflection of Music vol. 1 セルゲイ・クリョーヒン&ポップ・メハニカ

ステージでポップ・メハニカが発していた途方もないエネルギーはいったいなんだったのだろう。当時はレニングラードのアンダーグラウンドに押し込められていたパワーが噴出したものとばかり思っていた。半年後に世界が大きく変わるとは誰一人予想していなかったことは確かである大きく時代は動こうとしていた。今思えば、あのエネルギーにはその後の大きな変化を暗示させる何かがあったような気がしてならない。

-

音の見える風景 Chapter 1 「ワダダ・レオ・スミス」

楽器としての個性をそのまま表面に出すのではなくて、どんな楽器でも自分の言葉として音にしているんだ” とレオは語る

-

Interview #77 「マンフレート・アイヒャー」 Part 2

たとえば、キース・ジャレットが好きなファンは誰も菊地の歌に滅入ることはないさ。

-

#061 星野秋男著「ヨーロッパ・ジャズ黄金時代」

ヨーロッパ・ジャズに対する誤解や偏見を正そうとする著者の強い義務感に思わず襟を正したくなるファンも多いのではないだろうか。

-

Vol.06 神田神保町「アディロンダック・カフェ」

ピアノの骨太サウンド、ベースの腰の強い粘りの音、ドラムスの反発力を力強く伝える音、何処を取ってもアメリカ録音の世界だ。

-

#622 『富樫雅彦・佐藤允彦/INDUCTIONS』

互いをよく知った音楽家同士だからこそ、より自由になれるということもある。力で押し切ることもなく、まさに緩急自在、スポンテニアスな演奏とはこういうことをいうのだろう。

-

23. 終戦の日に思う事〜我が子と友人へ

カンザス・シティ在のディーン・ハンプトン氏が終戦にあたり、子供たちと友人に宛てた私信を同氏と関係者の許可を得て掲載します(訳責:稲岡邦弥)。氏は手紙の意図について、「アメリカ人が過去の歴史の重要な事件を思い出し、アメリカを価値あるものにする手助けをするつもりで書いた。若者には、アメリカと日本の歴史を良く踏まえ、日米両国の価値ある関係を理解する一助として欲しい」と語っている。

-

22 – part 2. ふたりのアメリカ大統領 ~ハリー・トルーマンとバラク・オバマ大統領

1920~30年代、民主党員のトム・ペンダーガストがあらゆる面において大きな影響を及ぼした。当時禁酒法下だったアメリカで、彼は警察を抱き込みその禁酒法を有名無実化させ、ナイトクラブの違法営業を庇護した。お酒も何でもありで、そこでカンザス・シティ・ジャズが花開いた。 その、ペンダーガストの支援によって上院議員から後にアメリカ合衆国33代大統領にまでなったのが、”原爆投下をし、第2次世界大戦を終わらせた大統領として知られる”ハリー・トルーマンである。トルーマンはカンザス・シティが生んだアメリカの英雄の一人であるが、ペンダーガストの存在なくして彼は大統領にはなれなかったかもれない。そういったいきさつで、トルーマン~ペンダーガスト~カンザス・シ ティ・ジャズという図式になる。

私は、もしカンザス・シティを訪れなかったら、戦争、原爆、 核兵器について今ほど真剣に考えなかったかもしれない。 -

22 – part 1.もう一つの『父親たちの星条旗』と『硫黄島からの手紙』

2006年に製作、公開されたクリント・イーストウッド監督の2本の映画、『父親達の星条旗』 と 『硫黄島からの手紙』 は日本でも海外でも話題となった。戦争をどちらが悪いという観点からではなく、戦争が人間に与える影響について深く考えさせられる映画だった。映画とはいえ、私にとってはショッキングかつ複雑な想いをさせられるものだった。 その理由のひとつに、今回のコラムで紹介する長い話がまさにこの映画そのものの様な話なのである。また、この話がジャズを楽しもうという動機から訪れ始めたカンザス・シティ絡みである事も何かの縁だろうとも。

-

#580『三上クニ/2&3~デュオ・アンド・トリオ』

ベテラン三上クニのアレンジとリード、小松誠司のサポートで新進ヴァイブラフォン奏者有明のぶこが120%の快演を果たしたアルバムと聴きましたが如何でしょうか。

-

18. カンザス・シティ・スタイル・バーベキュー

カンザス・シティの3大名物といえばBBQ、ジャズ、野球。BBQはカンザス・シティ文化のハイライトといえるテーマだろう。

-

16. ソウルフード・カンザス・シティ・スタイル

アメリカに奴隷制度があった時代、過酷な状況下で白人たちが食べない粗末な食材を、黒人奴隷たちがいかに栄養と パワーをつけるか工夫しクリエイトしてできた料理だ。ジャズ同様に、奴隷制度、人種差別の一番激しかったアメリカ南部、ルイジアナ、ミシシッピ、アラバマそしてジョージア州あたりがルーツなのもよく知られている。カンザス・シティで友人のシャロンが作ってくれたキャットフィッシュ・ディナーを通して、『食における人種差別』も考える。

-

A POWER STRONGER THAN ITSELF: The AACM and American Experimental Music

本作は単なる研究書、あるいはオーラル・ヒストリーに基づく歴史本を超えた著作となった。膨大なインタビュー、資料に基づき、時代的文化的背景、60年代の実験音楽の動向等をも含め多角的に検証し、歴史的パースペクティヴのなかでAACMを位置づけている。

-

Relection of Music Extra-A マリオ・スキアーノ

マリオ・スキアーノのアルト・サックスは、独特のビブラートをかけた奏法に特色がある。そのサウンドには唄を好んだナポリ人のココロが時として現れているのだ。エンターティンメントから前衛まで自由に行き来するスピリットは、歴史的にも自由な精神に支えられた街ナポリの住人、プルチネッラに自己の分身を見るナポリ人の姿に重なるのである。

-

アンドレア・チェンタッツォ Andrea Centazzo とIctus Records

2008年にアンドレア・チェンタッツォ Andrea Centazzo が観光で来日した際にインタビューし、JazzTokyoのコラムに書いた記事を再掲載。

-

Interview #63 ミシェル・ルグラン Michel Legrand

ルルーシュは、今夜、このクラブに居るよ。さっき、一緒に食事をしばかりだよ。

-

#20 テオ・マセロとの仕事

未発表音源を交えて新旧12曲ずつからなる2枚のコンピ案を送信した。「Good!」の朗報。ただし、最終的には音楽を聴いて確認したいのでCD-Rを焼いてFedExで送付せよとのお達し。

-

#19Ex. 清水俊彦さんの「剽窃」問題について

清水さんが剽窃をしたということは「あとがき」で記されている以上、動かし難い事実である。理由が何であれ文筆家として決して許されるべきことではない。その責は自ら負うべきだ。

-

#349 『Axel Dörner & Toshimaru Nakamura/vorhernach』

それまでの即興演奏における個の表現とは異なった世界観でサウンドが構築されていく。サウンド・インプロヴィゼーションが耳新しかった時期は既に過ぎたが、即興演奏の明日を占う音がここにある。

-

#127 セシル・テイラー&山下洋輔 デュオ・コンサート

終始すべてを見透かしているかのように演奏を引っ張っていたのはセシル・テイラーだったことは否めない。それでも、異なる個性がぶつかり合い、二台のピアノがシンクロし、共鳴しする醍醐味は、この二人の共演ならではの出来事だったといえる。

-

#295 『Misha Mengelberg / Afijn』

ジャケットの写真はそのピアノを弾く(?)猫Pief。ジャケットを見ながら「これは僕の猫でねぇ。この猫には多くのことを教わったのだ」と呟いていたメンゲルベルク。

-

#289 『ジョエル・レアンドレ~佐藤允彦/ Voyages』

アルコとピッチカートを使い分け変幻自在に泳ぐレアンドレ、特殊奏法は使っていないにもかかわらず多彩なサウンドを繰り出す佐藤、即興演奏としては各トラックは短いが、それぞれが別の表情を持ち、高次元で繰り広げられるインタープレイはイマジナティヴだ。

-

ある音楽プロデューサーの軌跡 #16「ボブ・マーレー生誕50周年記念フェスティバル」

この1979年の来日公演に立ち会った世代を「レゲエ・ファン第一世代」と呼ぶらしいが、僕も栄えある「第一世代」というわけだ。時代としては、「レゲエ」という音楽スタイルがボブ・マーレーを中心に確立されてまだ10年足らずの歴史しか経ていなかった。

-

Extra デレク・ベイリー〜古い思い出と新しい音

SJ: 思うに実入りはかなり良かったのでは?

DB: そうだね。帰国してから自分の車を買ったからね。そう、たしかに実入りは良かった。だけど、あの国が本来負担すべき内容からいうとそれほどでもなかったと思う。 -

#238 『佐藤允彦プレイズ富樫雅彦 ORIGIN』

富樫宅にあるエレクトリック・ピアノ(Roland HP-900)をスタジオに持ち込んでの録音。富樫のイメージが生まれた音色と響きにふれ、ふわりと漂うその余韻に、立体的な音響空間を創出する希有なパーカッショニストとしての姿が重なる。

-

#78 近藤等則 meets トム・レイズ/VISIBLE SOUND

トム・レイズは近藤等則のサウンドを無意識下の身体でじっと受け止め、湧き起こる内なる衝動をキャンバス上に描く。近藤の音位相は不思議なくらいナチュラル。そのヴァイブレーションで小さなスペースの中にユニヴァーサルな音空間が現われる。近藤が発するビートに呼応して体を揺らしながら描くレイズ姿はダンサーのようでもあり、音楽への反応の仕方はミュージシャンのようでもあった。

-

Interview #39 Francois Carrier フランソワ・キャリリール

「音楽は演奏するもので、語るものではない」というのがセシルの口癖でした。

-

#35 辛島文雄

卒業を控えて将来を考えた時に、僕は性格的にどうしても組織の中では生きられない人間である。自分の意に染まないことは指示されてもやりたくない。そうするとジャズしか残らないんです。

-

#5 阪神淡路大震災被災支援活動〜CD制作とフェスティバル

CD『Rainbow Lotus~A Big Hand for Hanshin』& World Music Festival in Kobe7ヶ国40数名のミュージシャンから提供された音源を基に2枚組のチャリティCDが制作され、神戸では被災高校生のための「World Music Festival」が開催された。

-

「トマシュ・スタンコ・クァルテット」アジア・オーストラリア・ツアー・レポート

会場は大勢のゲストで埋め尽され、ポーランドからのジャズ大使をひと目見ようと階段は立見客やら座り込む客で鈴なりとなった。

-

Interview #31 ブーカルト・ヘネン (メールス・フェスティヴァル元音楽監督)

Burkhard Hennen Interview (September 2005)2005年9月、東京芸術見本市(TPAM) の招きで、メールスジャズ祭の元音楽監督ブーカルト・ヘネン Burkhard Hennen が来日した。メールスジャズ祭の音楽監督を34年間務め、2005年で退任した彼が、ジャズ祭にまつわる諸事情と本音を語ってくれた。

-

Interview #30 佐藤允彦 ~富樫雅彦作品を語る~

富樫さんの音楽は、書いたものとして確定している部分はすごく少ないんですよ。しかもそれだけじゃわからない。だから、こうなんだよみたいな原型を残したかった。これから先はどうぞご自由に、ということで。これは富樫さんに信頼されていないと出来ない。その意味では、ひとつの仕事ができたと思っている。

-

Interview #29 ジョルジュ・グルンツ

僕もいろいろなプロジェクトを手掛けてきたけど、本命はGG-CJBなんだ。世界中から優れたプレーヤーを集めてオリジナルを演奏してもらう。これ以上のぜいたくがあるかい?

-

#160 『八木美知依/Seventeen』

彼女の音楽と向きあう凛とした姿勢は心地よい。特有の強く張られた弦と男性的ともいえる力強いピッチによるサウンドは潔い。が、箏ならではのゆらぎが情感を投影し、密やかなエロティシズムも付加するのだ。

-

#94 『佐藤允彦/佐藤允彦プレイズ富樫雅彦 #3』

Masahiko Plays Masahiko三作目は、フリー・インプロヴィゼーションの余白がたっぷりある作品群。作品にあるモチーフを一種のマテリアルとして、さらなる創造的空間を構築する鮮やかな手腕は佐藤ならではのもの。しかし、この空間の捉え方、音色に対する美学は、富樫の世界でもある。

-

『早坂紗知/Beat Beat Jazzbeat!』

しばらくぶりに聴くと驚くほどうまくなっている。決して誇張ではない。主婦でも、一児の母でもあるというのに、大したものだ。

-

クリスタル・サウンドを求めて〜from NEW YORK to OSLO

ヤン・エリックの手で収められたサウンドはレインボーならではの空間を生かした透明感のある音、つまり、我々が目指したクリスタル・サウンドだ。

-

Interview #12 「菊地 ”Poo” 雅章」

俺もそうだけど、ゲイリー(ピーコック)もポール(モウシャン)もチャレンジが好きだからね。新しいテーマを決めてそれの達成のためにチャレンジしていく。

-

#011『中上健次/破壊せよ、とアイラーは言った』

中上の青春はジャズと共にあった。しかもアイラーの<フリー・ジャズ>と共に。

-

#006 『及川公生のサウンド・レシピ』〜CD-ROM版ミキサーズ・バイブル

スタジオ内におけるミュージシャンとの攻防などCDの裏に隠された制作現場の緊張など、リスナーにとっても鑑賞の新たな楽しみになるだろう。

-

ある音楽プロデューサーの軌跡 #4 CD『シンフォニック BUCk-TICK イン・ベルリン』のベルリン録音

ベルリンの壁崩壊から半年後、壁際のスタジオでCD『シンフォニックBUCK-TICK・イン・ベルリン』をオノ・セイゲンの録音で制作した。

-

#005 渡辺貞夫著『ぼく自身のためのジャズ』

プロとしてデビュー15年目になる彼が人生とジャズについて語り尽くしたこの著書からも彼の誠実さが溢れ出ている。

-

#004 悠雅彦著『ジャズ』〜進化・解体・再生の歴史

これは、1988年8月、癌を宣告された著者が再発を経て余命を意識した頃、勧められて音楽鑑賞教育委員会に入会、機関誌『音楽鑑賞教育』に92年3月から足掛け6年にわたって連載した「ジャズの歴史」である。

-

#003 ラングストン・ヒューズ『ぼくは多くの河を知っている』

「ハーレム・ルネッサンスの中心人物、詩人ラングストン・ヒューズの自伝(3部作)の第1巻。

-

#002 ラングストン・ヒューズ『黒人街のシェイクスピア』

本物のブルース、その真の意味を極めたい向きは「ハーレムの詩人」による本書にあたるべし。

-

ある音楽プロデューサーの軌跡 #3「インスピレーション&パワー14〜フリージャズ大祭 1」

『インスピレーション&パワー14』収録にあたって主催者側と合意したのは、全14日間を完全に録音すること。その中から8アーティスト/グループをピックアップ、2枚組のアルバムとして発売することであった。

-

#001 清水俊彦『ジャズ転生〜現代ジャズの展開』

80年代のジャズがどう展開してきたか?

-

ある音楽プロデューサーの軌跡 #2「クラシックの演奏家たち」

「文は人なり」というが「音も人なり」で、そこが音楽の制作や鑑賞の楽しみのポイントでもある。

-

ある音楽プロデューサーの軌跡 #1「井上道義のデビュー・レコーディング」

私の音楽ビジネスのキャリアはこのようにクラシックとの関わりからスタートしている。

-

ユッスー・ンドゥール『エジプト』

イスラム教が世界中で議論の的になった場合、人々がどのようにこの宗教を引き継いでいるか知る必要がある。それは全くテロリズムや暴力とは無関係だ。そして今このアルバムを発表する時が来たと思う。